Исследование процесса реформирования местного самоуправления

Автор: Гутникова Елена Александровна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Теория и практика управления

Статья в выпуске: 1 (45), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты опросов глав муниципальных образований Вологодской области, связанные с работой по реализации ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Местное самоуправление, муниципальные образования, проблемы функционирования местных органов управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147110668

IDR: 147110668 | УДК: 332.02(470.12

Текст научной статьи Исследование процесса реформирования местного самоуправления

В статье излагаются результаты опросов глав муниципальных образований Вологодской области, связанные с работой по реализации ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Местное самоуправление, муниципальные образования, проблемы функционирования местных органов управления.

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах орга низации местного самоуправления в Российской Федерации» с 1 января 2006 г. в Вологодской области организовано местное самоуправление на двух уровнях: окружном (районном) и поселенческом [1].

С целью изучения проблем местного самоуправления на современном этапе его реформирования Вологодский НКЦ ЦЭМИ РАН в 2007 и 2008 гг. проводил опросы глав муниципальных образований, направленные на выявление факторов, препятствующих функционированию органов местного самоуправления, и определение путей повышения эффективности этого института власти [2].

На вопросы анкеты в 2007 г. ответили 130 глав муниципальных образований (35% от числа опрошенных), 2008 г. - 210

(57%)1. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.

За исследуемый промежуток времени2 доля глав, считающих, что реформа необходима и ее реализация в конечном итоге ведет к положительным социально-экономическим результатам в муниципальных образованиях, увеличилась с 65 до 77% (табл. 1).

По нашему мнению, это объясняется тем, что с началом реализации ФЗ № 131 в каждом муниципальном образовании был сформирован собственный бюджет, т. е. у органов местного самоуправления появилась возможность самостоятельно распоряжаться финансовыми средствами муниципалитетов и, как следствие, повышать эффективность управления социально-экономическим развитием муниципалитета. Данный вывод подтверждается ответами глав, полученными в ходе опроса (табл. 2).

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к идущей реформе местного самоуправления?» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

Муниципальные образования (опрос 2008 г.) |

Все муниципальные образования |

|||

|

городские поселения |

сельские поселения |

районы |

опрос 2007 г. |

опрос 2008 г. |

|

|

С оптимизмом |

75 |

74,6 |

100 |

64,8 |

76,6 |

|

Лояльно |

8,3 |

8,5 |

- |

9,6 |

7,8 |

|

Отрицательно |

16,7 |

6,2 |

- |

12 |

5,4 |

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «По Вашему мнению, в результате реформ появилось ли у органов местного самоуправления больше возможностей для управления социально-экономическим развитием муниципального образования?» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

Муниципальные образования (опрос 2008 г.) |

Все муниципальные образования |

|||

|

городские поселения |

сельские поселения |

районы |

опрос 2007 г. |

опрос 2008 г. |

|

|

Да, возможностей для управления развитием стало больше |

41,7 |

52,5 |

43,8 |

45,2 |

51,2 |

|

Возможности для управления развитием существенно не изменились |

41,7 |

30,7 |

37,5 |

41,1 |

31,9 |

|

Возможностей для управления стало меньше |

8,3 |

7,8 |

6,3 |

8,9 |

7,7 |

ГУТНИКОВА Елена Александровна инженер-исследователь

ВНКЦ ЦЭМИ РАН

Как видно из данных таблицы, наибольшее число позитивных ответов (53%) получено от глав сельских поселений, которые смогли активизировать свою деятельность по таким вопросам, как, например, благоустройство территорий, капитальный ремонт жилого фонда, проведение первичных мер пожарной безопасности и т. д. Ранее работа по этим направлениям практически не осуществлялась или осуществлялась недостаточно.

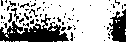

Однако по-прежнему сохраняется ряд факторов, затрудняющих дальнейшее развитие института местного самоуправления. К основным из них руководители администраций относят: дефицит собственных источников доходов (почти 87% ответивших), пассивность местного населения (70%), несовершенство законодательства и бюрократические проволочки (по 62%), недостаточность имущественной базы (55%) и трудовых ресурсов (46%) (табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие факторы препятствуют эффективному управлению муниципальным развитием?» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

Год опроса |

|

|

2007 |

2008 |

|

|

Дефицит собственных доходных источников |

82,4 |

86,5 |

|

Недостаток объектов имущества |

55,2 |

55,1 |

|

Недостаток квалифицированных кадров |

30,7 |

45,5 |

|

Ограниченность полномочий |

34,9 |

39,3 |

|

Слабость мотивации у муниципальных служащих |

38,0 |

50 |

|

Бюрократические проволочки и препоны |

57,3 |

61,7 |

|

Пассивность местного населения |

59,1 |

70,2 |

|

Отсутствие методики оценки эффективности функционирования органов МСУ * |

- |

45,9 |

|

Отсутствие эффективного сотрудничества с органами государственной власти* |

46,4 |

|

|

Несовершенство законодательства* |

- |

62,6 |

|

Отсутствие эффективных форм частно-муниципального партнерства* |

- |

44,3 |

•Данные варианты ответов в анкете 2007 года представлены не были.

Судя по приведенным сведениям, острота существующих проблем только усиливается.

Если посмотреть в разрезе муниципальных образований, то и для районов, и для поселений тройка «лидирующих» факторов одна и та же (рис. 1).

Рассмотрим некоторые факторы более подробно.

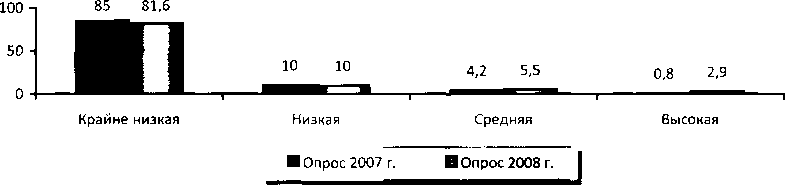

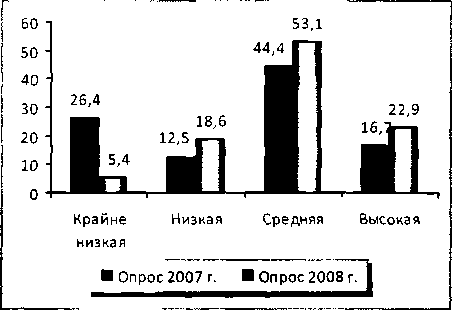

Наиболее существенной причиной, препятствующей реформированию местного самоуправления, является дефицит собственных средств. Более 80% руководителей местных администраций оценили уровень обеспеченности муниципальных образований собственными доходами как крайне низкий (рис. 2).

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Какие факторы препятствуют эффективному управлению муниципальным развитием?» (в % от числа ответивших)

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования собственными доходами» (в % от числа ответивших)

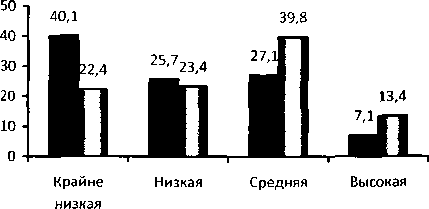

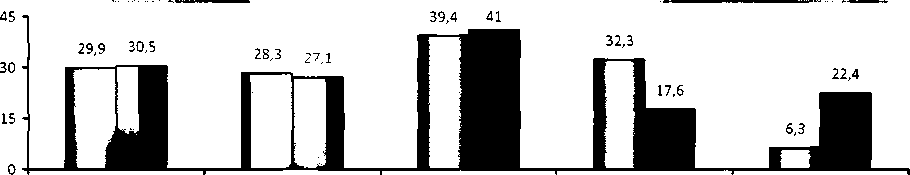

Несколько лучше складывается ситуация с обеспеченностью бюджетов муниципальных образований доходами в целом. Сравнение данных опросов 2008 года и предыдущего показывает, что доля глав, оценивающих обеспеченность доходами муниципалитетов как низкую и крайне низкую, уменьшилась с 66 до 47% (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования общим объемом доходов бюджета» (в % от числа ответивших)

■ Опрос 2007 г.

□ Опрос 2008 г.

Самое тяжелое положение с финансовыми средствами сложилось в сельских поселениях (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования доходами» (в % от числа ответивших)

|

Муниципальные образования |

Обеспеченность |

|||

|

крайне низкая |

низкая |

средняя |

высокая |

|

|

Общий объем доходов бюджета |

||||

|

Городские поселения |

33 |

66,6 |

||

|

Сельские поселения |

25,4 |

22,5 |

38,1 |

14,2 |

|

Районы |

7,7 |

38,5 |

38,5 |

15,4 |

|

В том числе собственные доходы |

||||

|

Городские поселения |

40 |

20 |

40 |

- |

|

Сельские поселения |

87,2 |

6,3 |

3,8 |

2,6 |

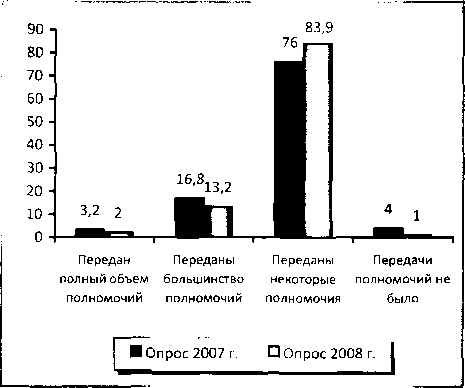

Финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении местных органов управления, недостаточно для покрытия текущих расходов муниципальных образований, а, следовательно, у них нет возможности для самостоятельной реализации всего объема предоставленных полномочий. Это приводит к тому, что местная власть вынуждена принимать к исполнению возложенные на нее обязательства выборочно.

Так, по данным опроса 2007 г., самостоятельно осуществляли весь объем полномочий только 4% муниципальных образований, а в следующем году -всего 1% (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Осуществляется ли в Вашем муниципальном образовании передача полномочий с поселенческого на районный уровень на основе соглашений?» (в % от числа ответивших)

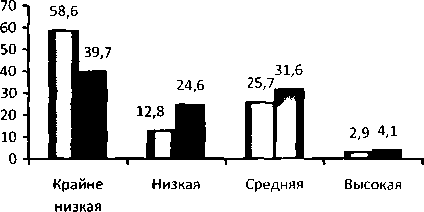

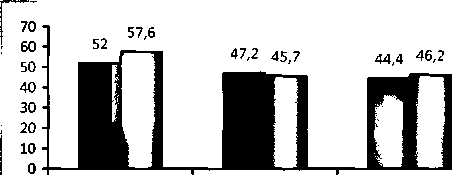

Недостаточность имущественной и материально-технической базы, ее несоответствующее качество - следующая проблема, затрудняющая эффективное функционирование органов местного самоуправления и выполнение ими своих полномочий. Около 40% руководителей отмечают, что обеспеченность муниципалитетов этим ресурсом крайне низкая (рис. 5).

При этом в наиболее тяжелом положении оказались городские поселения. Большинство их руководителей отметили крайне низкую обеспеченность имуществом (табл. 5).

Еще одной проблемой, препятствующей реализации ФЗ № 131, является недостаток квалифицированных кадров.

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования имуществом» (в % от числа ответивших)

О Опрос 2007 г.

■ Опрос 2008 г.

Таблица 5. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования имуществом» (в % от числа ответивших)

|

Муниципальные образования |

Обеспеченность |

|||

|

крайне низкая |

низкая |

средняя |

высокая |

|

|

Городские поселения |

70 |

20 |

10 |

|

|

Сельские поселения |

40,1 |

23,2 |

32,6 |

4,1 |

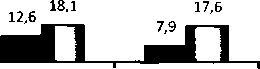

С переходом к двухуровневой системе в каждом муниципальном образовании должен был сформироваться собственный профессиональный кадровый состав для управления развитием и ключевыми сферами жизнеобеспечения. Но почти в каждом четвертом муниципалитете, по оценкам их глав в 2008 году, обеспеченность трудовыми ресурсами была низкая и крайне низкая (рис. 6).

Однако можно отметить определенные сдвиги: за 2007 - 2008 гг. с 39 до 24% сократилась доля глав, отмечающих крайне низкую и низкую обеспеченность муниципальных образований квалифицированными сотрудниками.

Судя по данным, представленным в таблице 6, большая часть респондентов в поселениях и районах считает обеспеченность этим ресурсом средней, т. е. достигнут неплохой показатель. И это во многом определяется деятельностью Правительства Вологодской области и органов местного самоуправления, проводящих целенаправленную кадровую политику.

Тем не менее нельзя обойти вниманием тот факт, что если ситуация по формированию штатов администраций улучшается, то повышения уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих пока не происходит. Подготовленных специалистов на местах не хватает, а их квалификационный и образовательный уровень все еще не отвечает требованиям времени. Это приводит к низкой эффективности управленческих решений

Таблица 6. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования кадрами» (в % от числа ответивших)

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального образования кадрами» (в % от числа ответивших)

|

Муниципальные образования |

Обеспеченность |

|||

|

крайне низкая |

низкая |

средняя |

высокая |

|

|

Городские поселения |

- |

20 |

50 |

30 |

|

Сельские поселения |

5,4 |

17,1 |

53 |

24,4 |

|

Районы |

7,1 |

35,7 |

57,1 |

- |

Таблица 7. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень квалификации муниципальных служащих?» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

Муниципальные образования |

||

|

городские поселения |

сельские поселения |

районы |

|

|

Достаточный |

30,8 |

15,6 |

12,5 |

|

Удовлетворительный |

61,5 |

70 |

75 |

органов местного самоуправления, препятствует рациональному использованию ресурсов, снижает качество услуг, предоставляемых населению.

Наибольший недостаток в квалифицированных кадрах, как выявлено, испытывают сельские поселения (табл. 7).

Невысокий уровень знаний у муниципальных служащих, по мнению руководителей, проявляется при решении юридических, экономических вопросов, в области государственного и муниципального, земельного и имущественного управления и, кроме того, в сфере информационных технологий.

Недостаточно эффективное сотрудничество с органами государственной власти также препятствует развитию муниципального управления. Среди основных причин можно выделить ориентацию органов государственной власти на районные администрации, что приводит к невозможности своевременно реагировать на нужды поселений, искажает реальную ситуацию, ограничивает равенство прав муниципальных образований. Главы муниципальных образований отметили также бюрократические проволочки и плохую организацию (рис. 7; табл. 8).

В ходе опроса в 2008 году задавался вопрос об оценке эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти (табл. 9).

Видно, что главы городских поселений оценили как «крайне низкую» и «недостаточную» эффективность взаимодействия с департаментом земельных отношений (90%), департаментом имущественных отношений (82%), департаментом финансов (55%); как «приемлемую» и «достаточную» - с губернатором области (67%), департаментом государственной службы и вопросов местного самоуправления (60%).

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, в первую очередь препятствует эффективному взаимодействию органов государственной и местной власти?»

(в % от числа ответивших)

Неэффективная управленческая организация взаимодействия

Недостаточная Бюрократические Слабая обеспеченность Несвоевременное регламентация проволочки и препоны современными средствами получение информации об взаимодействия связи изменениях в нормативно,____„ правовых документах

D Опрос 2007 г. ■ Опрос 2008 г.

Таблица 8. Распределение ответов респондентов в 2008 году на вопрос: «Укажите, пожалуйста, основные причины, препятствующие эффективному взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

Муниципальные образования |

||

|

городские поселения |

сельские поселения |

районы |

|

|

Неэффективная управленческая организация взаимодействия |

38,5 |

28,7 |

43,8 |

|

Недостаточная регламентация взаимодействия |

23,1 |

27,1 |

31,3 |

|

Бюрократические препоны |

23,1 |

40,3 |

62,5 |

|

Недостаток технических средств связи |

7,7 |

19,9 |

- |

|

Несвоевременное получение информации об изменениях в нормативно-правовых документах |

7,7 |

25,4 |

- |

Таблица 9. Распределение ответов глав муниципальных образований на вопрос: «Оцените, пожалуйста, уровень эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Вашего муниципального образования с ...»(в % от числа ответивших)

|

Крайне низкий |

Недостаточный |

Приемлемый |

Достаточный |

|||||||||

|

город |

село |

район |

город |

село |

район |

город |

село |

район |

город |

село |

район |

|

|

Губернатором Вологодской области |

11,1 |

25,3 |

6,3 |

22,2 |

27,3 |

12,5 |

55,5 |

28 |

43,9 |

11,1 |

19,3 |

37,3 |

|

Департаментом государственной службы и вопросов местного самоуправления |

10 |

12,4 |

18,8 |

30 |

33,9 |

31,3 |

30 |

41,3 |

31,4 |

30 |

12,3 |

18,5 |

|

Департаментом финансов |

9,1 |

19,1 |

6,3 |

45,5 |

35,8 |

18,8 |

36,4 |

35,2 |

68,8 |

9,1 |

9,9 |

6,1 |

|

Департаментом земельных отношений |

20 |

44 |

6,3 |

70 |

36,8 |

68,8 |

10 |

15,8 |

18,8 |

- |

3,3 |

6,1 |

|

Департаментом имущественных отношений |

18,2 |

41,3 |

6,3 |

63,7 |

39,9 |

62,5 |

18,2 |

17 |

25,1 |

- |

2 |

6,1 |

Главы сельских поселений отмечают отсутствие эффективного взаимодействия с департаментами земельных и имущественных отношений (по 81%), департаментом финансов (55%), с губернатором области (53%). Лишь взаимодействие с департаментом государственной службы и вопросов местного самоуправления было оценено положительно большинством ответивших (54%).

Руководители районов считают «крайне низкой» и «недостаточной» эффективность взаимодействия с департаментом земельных отношений (75%), департаментом имущественных отношений (69%); значительная часть положительно оценивает сотрудничество с губернатором (81%), департаментом финансов (75%) и департаментом государственной службы и вопросов местного самоуправления (50%).

Еще одной проблемой, затрудняющей эффективность функционирования местного самоуправления, является пассивность местного населения. В то же время проведенный опрос показал, что главы придают большое значение потенциалу жителей, который, по их мнению, выступает не только как необходимое условие повышения уровня жизни, но и как главный качественный критерий прогрессивности социально-экономического развития муниципального образования.

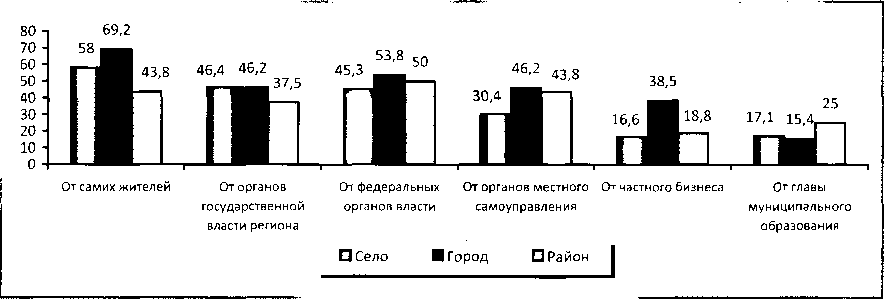

Так, за исследуемый период удельный вес тех, кто считает местное население главным инициатором изменений, вырос на 6% и достиг 58% (рис. 8). По оценкам ответивших, региональные и федеральные органы власти задают общий вектор развития. Значительно меньшую роль играют органы местного самоуправления, частный бизнес и глава муниципального образования.

Анализ результатов опроса позволяет сделать вывод, что главы сельских и

Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «От кого в наибольшей степени зависит

благосостояние жителей Вашего муниципального образования?» (в % от числа ответивших)

От самих жителей От органов От федеральных государственной органов власти власти региона

32,4 л

От органов местного самоуправления

От частного бизнеса

От главы муниципального образования

■Опрос 2007 г.

О Опрос 2008 г.

городских поселений отводят жителям большую роль, чем руководители районов (рис. 9). Это неудивительно, так как именно на этом уровне местная власть наиболее приближена к народу. Их тесное взаимодействие обусловливает эффективность самоуправления.

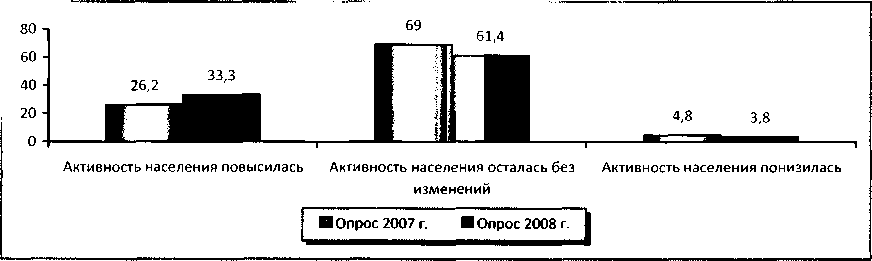

Одной из главных задач местного самоуправления является активизация участия различных социальных групп в управлении муниципальным образованием. По данным опроса 2008 г., по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась доля руководителей, отмечающих повышение социальной активности, - с 26 до 33%, при одновременном сокращении представительства негативных оценок (рис. 10).

Но, несмотря на определенные позитивные сдвиги, по мнению 61% глав, социальная активность населения не изменилась.

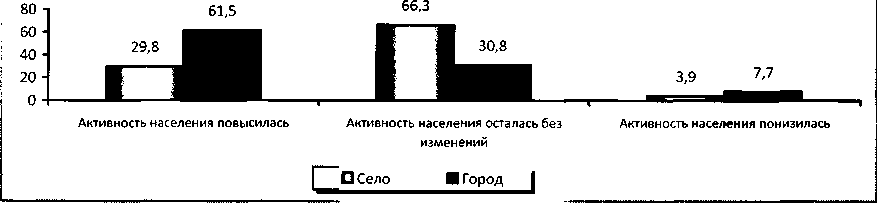

Если сравнить социальную активность населения в городских и сельских поселениях (рис. 11), то видно, что в последних она существенно ниже.

Рисунок 9. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «От кого в наибольшей степени зависит благосостояние жителей Вашего муниципального образования?» (в % от числа ответивших)

Рисунок 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменилась социальная активность населения за предыдущий год?» (в % от числа ответивших)

Рисунок 11. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменилась социальная активность населения за предыдущий год?» (в % от числа ответивших)

Таблица 10. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Что из предложенных вариантов, по Вашему мнению, может быть использовано для увеличения доходной базы местных бюджетов?» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

% |

|

Работа по легализации «теневой» заработной платы |

50 |

|

Привлечение в бюджеты доходов от деятельности частного бизнеса |

42,4 |

|

Привлечение инвестиций в экономику |

39 |

|

Привлечение частных инвестиций в социально значимые сферы |

33,3 |

|

Стимулирование участия населения в местном самоуправлении |

31,4 |

|

Более полное использование и развитие экономического потенциала муниципального образования |

24,8 |

|

Проведение инвентаризации муниципального имущества и определение направлений его эффективного использования |

18,6 |

|

Совершенствование системы управления |

12,9 |

Перечисленные проблемы определяют условия совершенствования функционирования института местного самоуправления и повышения эффективности управления муниципальным развитием. Поэтому на всех уровнях власти необходимо активизировать деятельность по их решению.

Для увеличения финансовых ресурсов и пополнения бюджетов наиболее важны, с точки зрения руководителей, легализация «теневой» заработной платы, развитие частного бизнеса и привлечение инвестиций в социально значимые проекты (табл. 10).

В целях обеспечения муниципальных образований необходимой имущественной базой требуется завершение работы по разграничению собственности как на уровне «район-область» («область-район»), так и на уровне «район-поселение» («поселение-район»).

Решение кадровой проблемы видится в создании системы непрерывного образования и переподготовки муниципальных служащих. Самыми предпоч тительными формами при этом, как представляется главам, являются выездные заседания специалистов областного уровня и полученные в их процессе консультации (45%), регулярные плановые семинары (44%), обучение в вузах (25%) и др. Кроме того, решению проблемы кадрового дефицита будет способствовать привлечение молодых специалистов в органы местного управления. Для чего необходимо обеспечить муниципальных служащих приемлемыми социальными условиями жизни, в том числе достойной заработной платой и возможностью приобретения жилья.

Устранить препятствия эффективному взаимодействию с органами государственной власти поможет, в первую очередь, по мнению большинства ответивших (63,8%), регулярное проведение встреч со специалистами Правительства области (табл. 11).

В плане повышения социальной активности населения наиболее действенными являются следующие меры: проведение собраний, общественных слушаний

Таблица 11. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять в первую очередь для повышения уровня взаимодействия органов государственной и местной власти?» (в % от числа ответивших)

|

Вариант ответа |

% |

|

Регулярно проводить встречи, семинары-совещания со специалистами Правительства области |

63,8 |

|

Изменить нормативы межбюджетных перечислений |

53,8 |

|

Повысить уровень технического оснащения органов местного самоуправления |

31,9 |

|

Разработать и ввести в действие дополнительную регламентирующую документацию |

16,7 |

|

Ввести дополнительные управленческие уровни (например, управленческие округа, подразделения по работе с группами муниципальных образований) |

3,3 |

Таблица 12. Распределение ответов респондентов в 2008 г. на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять в первую очередь для повышения уровня социальной активности населения?» (в % от числа ответивших)

В России местное самоуправление в его истинном значении пока только формируется. Его исторические традиции возрождаются в новых условиях, преодолевая ряд проблем организационного, правового, экономического характера. Вместе с тем важность эффективного функционирования этого института власти трудно переоценить, так как на местное самоуправление возлагается задача не только обеспечения благосостояния населения и оказания общественных услуг, но и социально-экономического развития территории в целом [3]. Поэтому на всех уровнях власти должен продолжаться поиск таких организационно-экономических механизмов, внедрение которых позволило бы повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.