Исследование произвольной ритмической активности руки в аспекте сенсомоторной работоспособности (сообщение 2)

Автор: Ашуркова Е.С., Рыжов А.Я., Павленко А.В.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Характер ритмических процессов типа теппинг-тест по форме интервалограмм, кривых распределения и автокорреляционных графиков может составить представление о периодизации сенсомоторной работоспособности человека. При длительном выполнении теппинг-теста период утомления, субъективно характеризуемый как ощущение усталости, объективно подтверждается удлинением двигательного цикла теппинг-теста, увеличением моды его распределения, уменьшением связи смежных интервалов и увеличением вариативности фрактальных характеристик. В исследовании проведены дифференциация классических периодов сенсомоторной работоспособности, установление количественных их характеристик и прогностическая интерпретация полученных результатов.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116082

IDR: 146116082 | УДК: 612.822.3

Текст научной статьи Исследование произвольной ритмической активности руки в аспекте сенсомоторной работоспособности (сообщение 2)

Тверской государственный университет

Характер ритмических процессов типа теппинг-тест по форме интервалограмм, кривых распределения и автокорреляционных графиков может составить представление о периодизации сенсомоторной работоспособности человека. При длительном выполнении теппинг-теста период утомления, субъективно характеризуемый как ощущение усталости, объективно подтверждается удлинением двигательного цикла теппинг-теста, увеличением моды его распределения, уменьшением связи смежных интервалов и увеличением вариативности фрактальных характеристик. В исследовании проведены дифференциация классических периодов сенсомоторной работоспособности, установление количественных их характеристик и прогностическая интерпретация полученных результатов.

Как показали наши прежние исследования [3], актуальным направлением изучения физиологии трудовых процессов является исследование произвольной ритмической активности руки в виде стандартного теппинг-теста, которая у женщин служит надежным показателем функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) [10;11]. В традиционном варианте теппинг-тест как произвольное ритмическое движение дистальных частей верхней конечности с максимальной скоростью предусматривает нажатие рукой (пальцами) на клавишу в максимально доступном для испытуемого темпе в течение определенного временного интервала. Подобного рода двигательные акты содержат смысловое решение определенной задачи, что наибольшим образом соответствует понятиям произвольности [14]. Работоспособность в данном случае определяется величиной функциональных возможностей организма при максимально интенсивном напряжении, которое зависит от условий выполнения двигательной задачи, состояния здоровья, степени тренированности и других факторов. Очевидно поэтому изменение работоспособности имеет несколько сменяющихся состояний испытуемого: 1) врабатывание, когда повышается лабильность физиологических систем, ускоряется и увеличивается объем физиологических процессов; 2) оптимальная работоспособность, характеризуемая стабильно повышенной лабильностью и даже некоторым снижением напряжения физиологических функций; 3) утомление, обусловленное падением работоспособности и, естественно, снижением функциональных возможностей организма [6; 7; 8; 12; 13]

Цель представляемого сообщения дать физиологическую оценку системы управления движениями руки человека с произвольным ритмом в максимально быстром темпе (теппинг-тест) у молодых мужчин.

Методика. В эксперименте в качестве испытуемых принимали участие 15 мужчин 18-24 лет, которые в положении сидя производили ритмические движения пальцами с максимально возможной частотой, нажимая на рычаг со свободным ходом при фиксированной пясти. Воспринимающее устройство (датчик) включало схему электронно-вычислительного комплекса Stepper, понижающий трансформатор, ключ и согласующее сопротивление номиналом 15 кОм, с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) как было представлено в одной из наших предыдущих работ [3; 5].

Результаты измерений (не менее 120 движений) вносились в специальный файл с дальнейшим автоматическим вычислением статических и автокорреляционных параметров для каждой возрастной группы. В процессе обработки цифрового сигнала посредством программы Impulse фиксировались моменты времени, соответствующие факту размыкания ключа измерительной системы. На основе полученных данных производился расчет значений следующих величин: номер данного замыкания ключа, время замыкания, время, прошедшее с предыдущего замыкания, причем за начало принимался момент запуска текущего сеанса измерений. Из общего массива колебаний для последующего анализа автоматически вычленялись 120-цикловые отрезки в начале работы (врабатывание), в середине работы (оптимальная работоспособность) и в период ее окончания, вызванного субъективными ощущениями усталости (утомление). Измеренные значения представлялись в форме таблицы, где каждая строка соответствует определенному факту замыкания ключа. Опыты проводились в помещении с постоянным микроклиматом, нормативным световым и шумовым режимами в первой половине дня, то есть на фоне неутомленной ЦНС.

Таблица

Формат данных, выводимых измерительной системой

|

Номер |

Время |

Период |

|

ì |

t i |

ti-ti-1 |

|

ì +1 |

t i+1 |

t i+1- t i |

|

ì + 2 |

ti+2 |

ti+2-ti+1 |

|

ì + 3 |

t i+3 |

t i+3- t i+2 |

Результаты и их обсуждение. Простое движение кистью типа постукивания или нажимов в зависимости от двигательных задач может нести различную смысловую нагрузку и управляться мозговыми структурами разных уровней. В целом можно считать, что теппинг-тест по длительности представляет собой комбинацию из отрезков времени: 1) формирования программы действия; 2) эфферентных импульсов из прецентральной извилины коры больших полушарий (пирамидные нейроны) в двигательные центры спинного мозга; 3) мотонейроных импульсов к флексорам кисти и пальцев; 4) нажима на рычаг; 5) афферентной импульсации, несущей обратную информацию о временных и силовых характеристиках движения; 6) анализа информации нейронами ролландической зоны и формирования программы нового действия; 7) новой серии импульсов к двигательным центрам спинного мозга; 8) импульсов к экстензорам кисти и предплечья; 9) движения «замаха» для следующего нажима. Таким образом, управление движениями при выполнении теппинг-теста имеет поисковый характер с выраженным элементом произвольности. Оно представляет собой открытую систему, построенную также на основе проприоцептивной сервопетли, но с привнесенным механизмом прогноза и корковой коррекции [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10]. Естественно, что время произвольного двигательного цикла в усредненном варианте существенно превышает время аналогичного цикла непроизвольного поискового движения, такого, как, например, физиологический тремор [5].

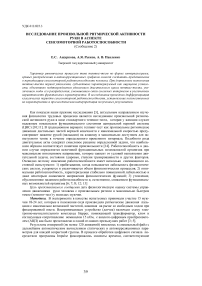

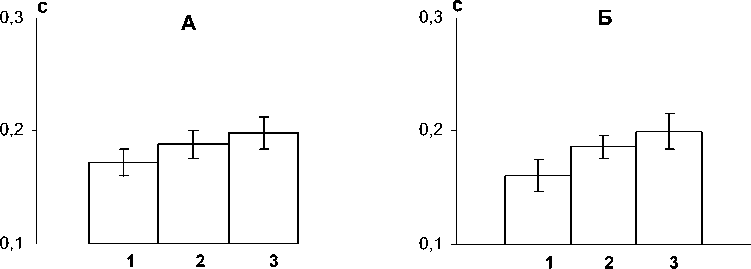

При регистрации произвольных движений пальцев рук (теппинг-теста) установлено, что в начале опыта длительность двигательного цикла (удар – замах) составляет 0,172±0,006 с, в середине опыта – 0,188±0,006 с (Р<0,05), а в конце опыта отмечено увеличение длительности двигательного цикла до 0,198±0,007 с (Р<0,01). Аналогично этому параметру изменяется мода (Мо) гистограммы, составляя в начале 0,161±0,008 с, середине – 0,186±0,005 с (Р<0,01) и в конце опыта – 0,200±0,008 с (Р<0,01), как следует из рис. 1. Показатель амплитуды Мо в начале опыта составляет 32,9±2,12%, а затем к концу опыта наблюдается тенденция к увеличению до 33,7±2,1%. На основании анализа автокорреляционных функций данного периодического процесса выявлен усредненный коэффициент автокорреляции (рис. 2, А), получаемый по первому сдвигу коррелируемого массива (r1): в начале опыта – 0,357±0,063 О.Е., в середине – 0,109±0,055 О.Е. (Р<0,01), а к моменту его окончания – 0,156±0,066 О.Е. (Р<0,01). Изучение фрактальной функции теппинг-теста по показателю Харста в начале опыта (0,984±0,059 О.Е.), в середине (0,914±0,071 О.Е.), затем наблюдается снижение показателя Харста в конце опыта (0,857±0,077 О.Е.), что свидетельствует о тенденции к увеличению хаотичности периодического процесса (рис. 2, Б). Следовательно, на фоне общей тенденции к повышению хаосогенности процесса в определенных случаях встречается и ее снижение. Сравнительный анализ полученных нами результатов у мужчин показывает, что данные испытуемые превосходят обследованных нами ранее женщин [3] по частоте движений (достоверно короче длительность двигательного цикла), и процесс ритмических движений при теппинг-тесте у мужчин более стационарен (выше r1) и менее хаотичен (выше показатель Харста).

Рис.1. Показатели длительности двигательного цикла (А) и моды (Б) у испытуемых в начале (1), середине (2) и конце (3) опыта

Рис.2. Показатели автокорреляционной функции r1 (А) и Харста (Б) у испытуемых в начале (1), середине (2) и конце (3) опыта

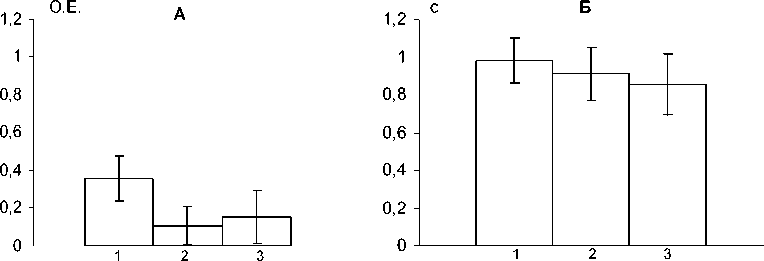

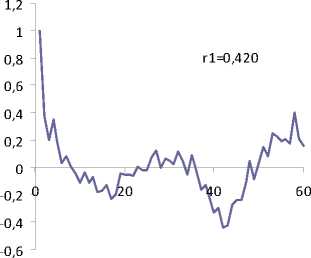

Индивидуальный анализ исследуемых произвольных двигательных актов в виде регистрируемых соответствующих колебательных процессов (120 циклов), выполненный на примере испытуемого В.,20, показывает, что данные в общем соответствуют среднегрупповым. Временные параметры двигательных циклов теппинг-теста составляют: в начале – 0,174±0,001 с, середине – 0,183±0,001 с и в конце – 0,187±0,0031с; мода (Мо) – 0,166 с; 0,182 с ; 0,189 с. Амплитуда Мо в начале – 27%, в середине наблюдается тенденция к увеличению – 43% и к концу опыта достигает 47%. Статистическое распределение времени двигательных циклов теппинг-теста представлено кривыми, смещенными влево с правой низкочастотной частью (рис. 3). Теснота связи смежных интервалов по величине первого сдвига (r1) имеет тенденцию к повышению от 0,245 до 0,420 О.Е. (рис. 3), что вписывается в динамику r1 всей статистической выборки и в силу больших своих величин может оказать существенное влияние на особенности процесса, характерные для всей статистической выборки (рис. 2, А). Показатель Харста у данного испытуемого в начале опыта несколько повышен и составляет 0,837±0,034 О.Е., затем наблюдается снижение до 0,680±0,018 О.Е. и по мере окончания опыта видна тенденция к повышению до 0,745±0,016 О.Е.

А

1,2

0,8

0,6

0,2

0,4

0,2

‐0,2

r1=0,245

20 40 60

0,1

0,15

0,25

0,3

‐0,4

‐0,6

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,1

0,2

0,15

0,25

0,3

Б

В

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

‐0,2

‐0,4

‐0,6

r1=0,038

Рис.3. Временные показатели теппинг-теста в виде кривых распределения интервалов (слева) и графиков АКФ в начале (А), середине (Б) и конце (В) опыта, представленные у испытуемого В., 22 лет

Таким образом, ритмические произвольные движения пальцев у мужчин в период утомления носят прерывистый характер и сопровождаются уменьшением частоты иннервационных стимулов агонистической и антагонистической мускулатуры. Это достаточно сложный процесс, с участием практически всех звеньев управляющего аппарата в субординации нервных центров, регулирующих включение каждой из задействованных в движении мышц [7]. Время начала утомления, его интенсивности и продолжительности, может представить особый интерес для прогнозирования дальнейшей работоспособности.

Выводы. 1. Показаны возможности индивидуального анализа периодических процессов произвольного движения кинематических звеньев пальцев рук у мужчин. Характер данных ритмических процессов, подвергаемый визуальному анализу, по форме кривых распределения и графиков АКФ, может составлять представление в периодизации сенсомоторной работоспособности человека.

-

2. В периоды врабатывания, оптимальной работоспособности и утомления, субъективно характеризуемого как ощущение усталости при длительном выполнении теппинг-теста, объективно подтверждается удлинением двигательного цикла, увеличением Мо его распределения, связи смежных интервалов и фрактальных характеристик данного процесса.

-

3. Перспектива дальнейших исследований заключается в дифференциации классических периодов сенсомоторной работоспособности, в установлении количественных их характеристик и прогностических интерпретаций полученных данных.

Tver state university

Character of rhythmic processes of type the tepping-test under the form intervalogramm, curves of distribution and autocorrelation schedules can make representation about a periodizatio sensomo-tornoi n working capacity of the person. At long performance of the tepping -test the period of the exhaustion subjectively characterized as sensation of weariness, objectively proves to be true lengthening of an impellent cycle of the tepping-test, increase in a fashion of its distribution, reduction of communication of adjacent intervals and increase in variability fraktalnich characteristics. In research the differentiation of the classical periods sensomotornoi working capacity, an establishment of their quantitative characteristics and prognostitcheskaya interpretation of the received results is lead.