Исследование промокания опорной поверхности рабочей куртки при испытании дождеванием

Автор: Метелева О.В., Бондаренко Л.И.

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности

Статья в выпуске: 3 (46), 2023 года.

Бесплатный доступ

Вероятные погодные условия должны быть учтены при проектировании водозащитных изделий для работающих, профессиональная деятельность которых осуществляется вне помещений. Размеры защитных элементов унифицированы или стандартизированы без учета наиболее вероятной области воздействия воды на детали изделий. Экспериментально исследовано влияние угла наклона участков поверхности одежды, в том числе и со швами, на продолжительность времени их промокания. Оно осуществлено с помощью специально созданной и запатентованной установки. Установлено, что угол расположения участка поверхности изделия в пространстве с учетом направления потока воды в значительной степени влияет на устойчивость его к промоканию. Продолжительность времени промокания минимальна на тех участках швейного изделия, где вода падает под углами от 60º до 90º к поверхности. Соединительные швы не должны располагаться на этих участках. Ниточные швы всех видов конструкций промокают быстрее, чем ткань. Вертикальные соединения более устойчивы к промоканию. Выполнен анализ зависимостей средней скорости изменения площади намокания от угла наклона к вертикали на каждом из исследуемых участков. Он показал, что необходимо учитывать максимальный угол падения воды на наклонную поверхность одежды. Определена минимально защищаемая накладками зона вероятного промокания: на спинке должна включать плечевой участок от плечевого шва до уровня не менее 25-30º к вертикали; на передней поверхности - всю верхнюю поверхность груди также до уровня, где наклон поверхности спереди составляет не менее 8-10º к вертикали.

Зона промокания, защитные элементы одежды, угол падения воды

Короткий адрес: https://sciup.org/142240287

IDR: 142240287 | УДК: 687.173 | DOI: 10.24412/2079-7958-2023-3-51-60

Текст научной статьи Исследование промокания опорной поверхности рабочей куртки при испытании дождеванием

Article info: received November 8, 2023.

The article was prepared based on the report of the International Scientific and Technical Conference "International Conference on Textile and Apparel Innovation ICTAI–2023".

Во многих отраслях промышленности воздействие воды на поверхность спецодежды происходит в виде атмосферных осадков. При этом наиболее промокаемой поверхностью во всех изделиях является опорная поверхность плечевой одежды. Для повышения защитного эффекта на верхних участках поверхности одежды обычно располагают защитные накладки. Анализ моделей спецодежды промышленных коллекций различных производителей показал, что размеры защитных элементов на опорной поверхности следующие: ширина настрочных плечевых накладок – 6–10 см, положение линии горизонтального членения (кокетки) по высоте 20–23 см на переде и 16–28 см на спинке, накладные детали плечевой поверхности закрывают плечевые швы вдоль по длине на 17,5–19 см и часто выполнены из водонепроницаемых материалов.

Для проектирования спецодежды используют унифицированные по размерам защитные накладки. При этом они не являются обязательным элементом в защитной одежде, и их размеры не учитывают наиболее вероятной области воздействия воды в изделии. Не известно оснований, по которым были приняты решения об унифицированных параметрах защитных накладок.

Цель исследования: определение площади зоны вероятного промокания плечевого изделия с учетом угла воздействия воды и пространственного расположения поверхности одежды для проектирования дополнительных защитных накладок.

Методы исследования. Зону намокания опорной поверхности плечевых изделий определяли на примере куртки мужского защитного всесезонного рабочего костюма 176-100-88 из хлопчатобумажной саржи арт. 856 (100 % ВХ). Изделие из хлопчатобумажного волокна без защитной отделки выбрано, т.к. материал, не обладающий защитными свойствами, позволяет легко идентифицировать зону намокания и ее границы.

В результате воздействия имитации дождя различной интенсивности с помощью смонтированной для исследований дождевальной установки получены площади намокания основных деталей. Дождевальная установка, описание которой представлено в [1], дополнена манекеном торса мужской типовой фигуры, соответствующего размерам куртки. Манекен был дополнен манекеном головы и был установлен на вращающейся подставке строго по центру головки душа. Головка душа размещалась на вертикальной оси манекена на расстоянии 105 см до линии плеч манекена. Для оценки влияния гигроскопических свойств материала на процесс намокания, в качестве имитатора осадков использован сухой мел в виде порошка в количестве 150 г. Экспериментальная установка позволила моделировать процесс намокания одежды под воздействием вертикально падающего дождя и наклонного падения дождевых струй, имитирующих изменение угла наклона дождевого потока под действием слабого ветра в интервале 0º… 60º (для мелового порошка исследования проведены только при вертикальной подаче). Движения человека и изменения его траектории движения моделировали путем вращения манекена со скоростью 6 об/мин, что соответствует поворотам человека в одежде в пространстве при изменении траектории движения по отношению к воздействию дождевого потока. Расход воды и ее напор в системе оставались неизменными – соответственно

5 л/мин и 202,65 кПа, что соответствовало средней интенсивности дождя пояса умеренного климата. Продолжительность дождевания составляла максимально 60 с интервалом 5 с. Экспериментально было установлено, что в течение 25 с времени дождевания площадь намокания переда и спинки увеличилась заметно, а затем, при увеличении времени дождевания от 25 с до 60 с ее изменение находилось в пределах погрешности измерений. При этом в большой степени наблюдалось промокание изделия, поскольку материал изделия обладал высокими гигроскопичными свойствами.

Через каждые 5 с границы зоны намокания деталей фиксировали маркером на выполненных из прозрачной пленки шаблонах деталей переда и спинки, затем переносили на лекала. В результате определяли площадь намокания опорных участков переда и спинки с помощью пакета программ «Раскрой-16» рационального раскроя листовых материалов на ПЭВМ. Погрешность отклонения при расчете площади намокания детали не превышала ±0,01 мм².

Для измерений времени промокания узлов опорной поверхности плечевой одежды использовали специально созданную экспериментальную установку [1]. Во всех исследованиях на образцы воздействовали отдельной струей падающей воды при неизменном расходе воды 0,030 л/мин при постоянном напоре 80 кПа [2, 3]. На выходе из форсунки диаметр струи был равен 0,8 мм, высота размещения форсунки по отношению к исследуемым образцам (до центра датчика промокания) составляла 18,5 см. Датчик выключения (промокания) установки соединен с блоком выключения секундомера, измеряющего продолжительность воздействия водяной струи, и установлен с возможностью изменения его положения в пространстве относительно горизонтали. Датчик выключения представляет собой плоскую пластину, выполненную из фольгированного медью стеклотекстолита, на котором способом фотохимпечати вытравлены дорожки шириной 0,3 мм с зазором между ними 2 мм (для предотвращения окисления меди дорожки обработаны сплавами на основе олова). Исследовали размещенные под углом участки поверхности одежды, в том числе со швами, в соответствии с их ориентацией на торсе манекена, и определяли продолжительность времени их промокания. Для исследований времени промокания участков одежды использована хлопчатобумажная саржа арт. 856 (100 % ВХ), но подвергнутая водоотталкивающей отделке в процессе заключительной обработки.

Углы наклона исследуемых участков поверхности изделия к вертикали измеряли по поверхности манекена типовой мужской фигуры 176-100-88, одетой в экспериментальное изделие, с помощью угломера с нониусом тип 2 мод. 127 [4] (основная погрешность измерений инструмента равна ±2´ [5]).

Процесс проектирования защитных изделий для использования их в качестве спецодежды и непромокаемой бытовой одежды может быть более обоснованным при возможности учета вероятных погодных условий. Анализ результатов метеорологических наблюдений за климатическими условиями г. Иваново [2] позволил установить, что всего за год в среднем наблюдается 187 дней с осадками, и в течение года выпадает около 607 мм осадков. Обложные осадки преобладают, они составляют 62…70 % всех осадков. Средняя продолжительность дождя в течение одного дня может составлять 3…6 часов. Дожди с интенсивностью 0,10…1,49 мм/мин (слабый дождь) наиболее вероятны в Ивановском районе.

Известно, что с увеличением размера капель дождя увеличивается скорость их падения. Так, при увеличении радиуса капель в интервале 0,05…3,00 мм скорость их падения растет от 2,7 мм/с до 91,8 мм/с. Сезонное изменение видов осадков и их продолжительность следующие: 136 дней зимой в виде метелей, изморози, мокрого снега, снега, дождя; 21 день весной – дождь, гроза, снег; 61 день летом – гроза, дождь; 33 дня осенью – мокрый снег, снег, гроза, дождь. С увеличением скорости ветра увеличивается доля осадков, сносимых ветром. По имеющимся наблюдениям при скорости ветра 4…6 м/с на стены и на горизонтальные поверхности падает одинаковое количество осадков. Средняя скорость ветра в г. Иваново – 2,8…5,3 м/с. Классификация различных по интенсивности типов дождя (исходя из данных о размере капель и их общего объема) предложена в работе [6].

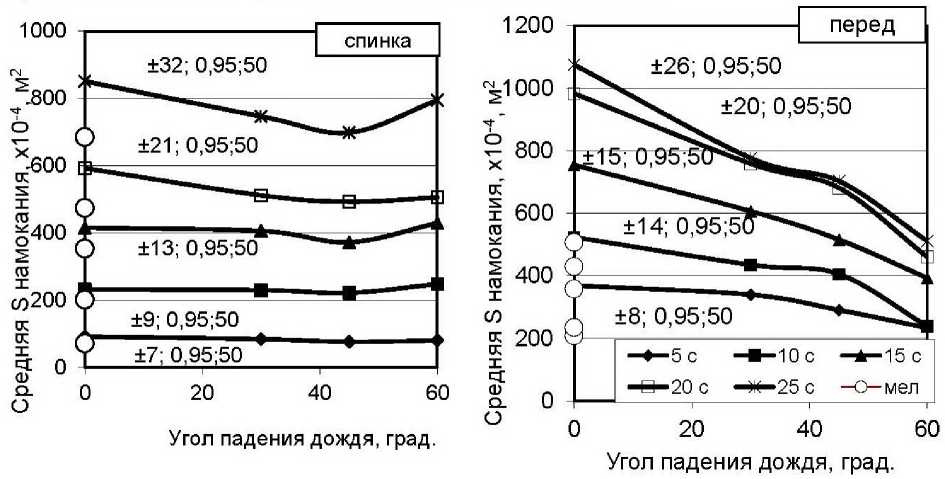

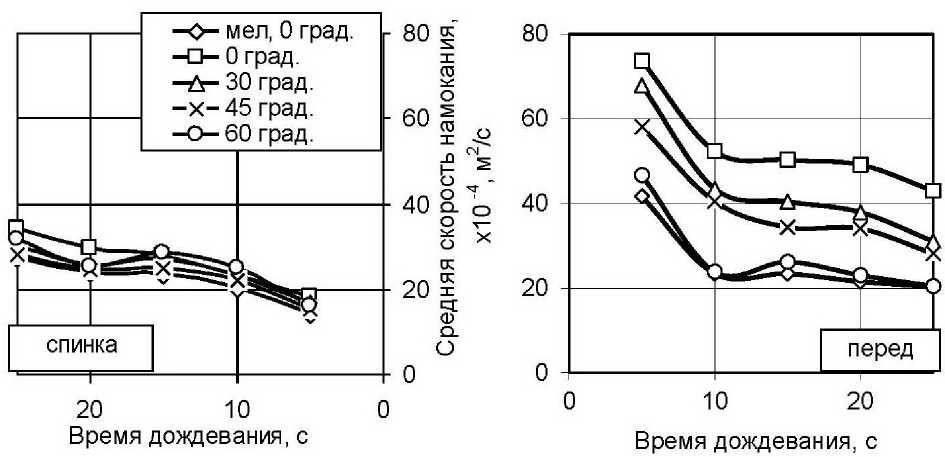

В результате экспериментальных исследований воздействия дождевого потока на поверхность плечевого изделия установлены границы поэтапного намокания переда и спинки при различных углах падения дождевых струй, перенесенные на развертки соответствующих деталей. Определено изменение во времени площади намокших участков деталей (рисунок 1, для графических зависимостей указаны в виде формулы [ ± Д (Р) ; р ; n ] соответственно общая абсолютная погрешность измерений; доверительная вероятность; количество измерений). Анализ графических зависимостей позволяет не только увидеть различие площади намокания деталей переда и спинки, расположенных по-разному в пространстве на манекене, в зависимости от угла падения дождевых струй, но и влияние гироскопических свойств материала на значительное увеличение площади намокания деталей.

Такой вывод позволяет сделать сравнение площади покрытия меловым порошком и намокания в результате дождевания деталей при имитации вертикальных осадков. Площадь намокания переда после 25 с дождевания увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с имитацией осадков меловым порошком, соответственно для спинки такое увеличение составило 0,16, что является результатом малой скорости перемещения воды по поверхности переда из-за больших углов наклона ее к вертикали.

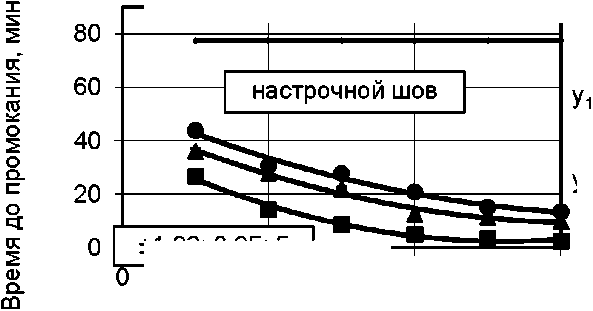

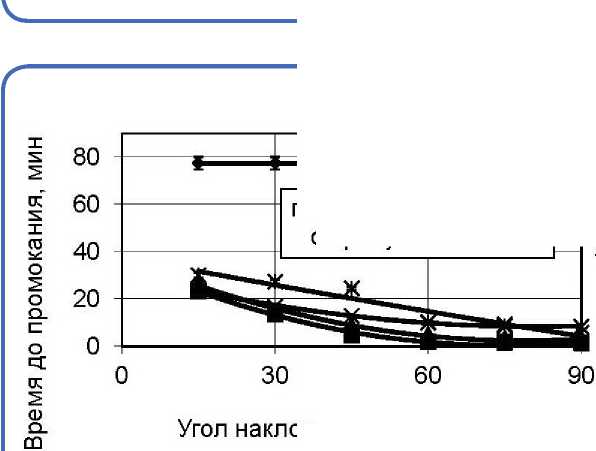

Сочетание совместного пространственного взаимодействия двух факторов: расположение исследуемого участка поверхности изделия по отношению к направлению воздействия дождевой струи, – определяет устойчивость к промоканию не материала одежды, а конструктивного решения соединения (рисунки 2, 3).

Установлено экспериментально, что независимо от конструкции и количества соединяемых слоев с учетом погрешности измерений горизонтально расположенные ниточные соединения промокают в 3–26 раз быстрее, чем ткань, подвергнутая водоотталкивающей отделке. Продолжительность времени промокания минимальна и не превышает 1…20 мин, если воздействие воды происходит под углом от 60º до 90º к поверхности настрочных швов, горизонтально размещенных в одежде. В этой зоне не должно быть соединительных швов, а, значит, при их наличии целесообразно использовать дополни-

Рисунок 1 – Площадь намокания переда и спинки в процессе дождевания

±1,93; 0,95; 5

30"

Угол наклона к вертикали, град.

ткань

= 0,0036х2 - 0,7733х R2 = 0,9786

у2 = 0,0041х2-0,7938х R2 = 0,9834

90 Уз = 0,0058х2 - 0,905х

........ R2 = 0,9873

53,472

47,483

37,841

-

■ горизонтальный с припусками вниз А горизонтальный с припусками вверх

-

• вертикальный с припусками влево

Рисунок 2 – Зависимость времени промокания настрочного шва от угла воздействия воды

♦

ткань

горизонтальные швы с припусками вниз

Ут = 0,0035х2-0,5601х R2 = 0,9911 у2 = 0,0004х2 - 0,4078х R2 = 0,9198 у3 = 0,0058х2 - 0,905х R2 = 0,9873

30,956

37,678

37,841

у4 = 0,0065х2 - 0,9585х к вертикали, град. R2 = 0,9904

36,046

■ настрочной с закр. срезом

Xстачной

Анастрочной с откр. срезами

Жнастрочной с откр. срезами утолщ.

Рисунок 3 – Зависимость времени промокания разных по конструкции швов от угла воздействия воды тельные защитные накладные детали, закрывая полностью участок, пространственно ориентированный в интервале 60º… 90º к вертикали.

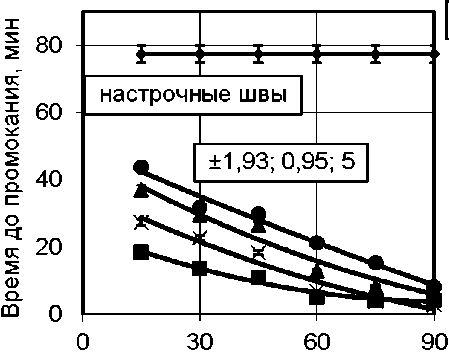

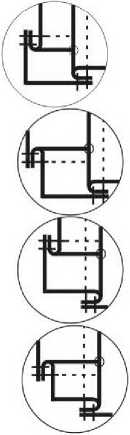

Существенным образом выбор конструктивного решения соединения не влияет на возмож- ность достижения максимальной устойчивости к промоканию при дождевании. Однако настроч-ной шов с открытыми срезами, более плотный и толстый, обладает большей устойчивостью к промоканию. Направление припусков соедине- ний в противоположную сторону к направлению стекания воды обеспечивает более высокий уровень защитных свойств, исключая образование барьера из-за перепада толщины в области шва. При выборе варианта формообразования с помощью конструктивных решений следует отдать предпочтение вертикальным соединениям, как менее уязвимым при воздействии дождя. С учетом полученных результатов исследований могут быть даны следующие рекомендации с целью уменьшения проницаемости для воды в области плечевого узла изделия: целесообразно его полностью обрабатывать с использованием настрочных швов с открытыми срезами (рисунок 4).

Рекомендуется припуски плечевого шва выполнять с настрачиваем на спинку; в изделии с плечевыми швами укороченной или нормальной длины припуски шва втачивания рукава направлять и фиксировать в любом направлении (они будут работать как вертикальные); в изделии со смещением шва втачивания рукава на плечо (удлиненные плечевые швы) припуски шва втачивания рукава настрачивать на перед и спинку.

Таким образом, при проектировании наличия и размеров накладных защитных деталей опорной поверхности одежды необходимо учитывать не только интенсивность воздействия воды, но и расположение деталей в пространстве.

Поверхность одетой фигуры имеет сложный рельеф. Соответственно одетая индивидуальная фигура характеризуется своим набором угловых параметров, поскольку каждый человек имеет индивидуальные особенности строения тела. Однако общий план рельефа поверхности остается неизменным и может рассматриваться в одинаковом наборе угловых параметров. Манекены одежды максимально отражают этот набор, по ним можно определить интервал варьирования угловых характеристик поверхности одежды и использовать их для целей проектирования параметров защитных элементов. Поскольку падение дождевых струй можно характеризовать углом по отношению к вертикали, целесообразно проведение исследований по измерению интервала угловых характеристик изменения рельефа поверхности одежды также к вертикали. В работе измерены углы наклона к

v у4 = 0,0025х2 - 0,4588х + 25,06

Угол наклона к вертикали, град. 4 R2 = 0 9717

-

■ на перед-на изделие Хна перед-на рукав

ткань

-

У! = 0,0007х2 - 0,5201 х + 50,045

R2 = 0,9799 у2 = 0,0022х2 - 0,6602х + 47,383

R2 = 0,9536

Уз = 0,0019х2-0,5657х + ' 36,741

R2 = 0,9549

А на спинку-на изделие

• на спинку-на рукав

Рисунок 4 – Зависимость времени промокания плечевого узла изделия от угла воздействия воды и способа выполнения настрочных швов

вертикали на границах зон намокания переда и спинки по совмещенной линии абриса, проходящей через выступающую точку груди и лопаток манекена с наложением линии абриса участка вдоль проймы, соответствующего размерным признакам исследуемого плечевого изделия. В этих точках определена скорость намокания, рассчитанная отношением площади намокания к времени дождевания.

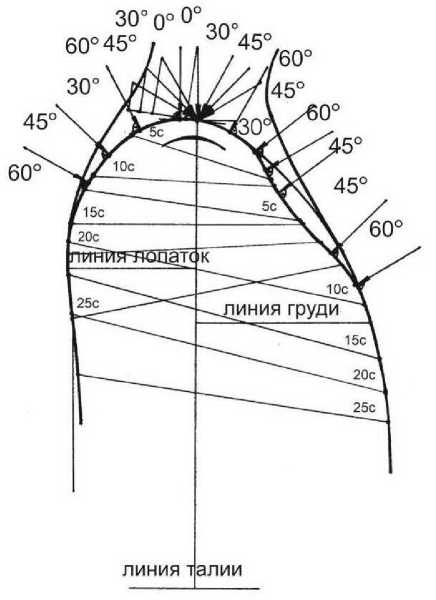

На рисунке 5 представлены схематично выделенные характеристические точки изменения рельефа передней и задней поверхностей манекена внутренней поверхности одежды с учетом угла падения струй дождя. Анализ скорости процесса впитывания воды хлопчатобумажной тканью без водоотталкивающей отделки и увеличения площади намокания деталей (рисунок 6) [1] позволяет сделать вывод о большей зависимости динамики процесса потери защитных свойств одежды от угла наклона

Рисунок 5 – Схема воздействия дождя на поверхность одежды поверхности одежды в пространстве, чем от угла падения дождевых струй. Наличие водоотталкивающей отделки для текстильного материала значительно увеличивает водозащитные свойства ткани при уменьшении гигроскопичности: даже хлопчатобумажная ткань способна более долгое время сопротивляться проникновению воды внутрь одежды.

В свою очередь, для не подвергнутой отделке хлопчатобумажной ткани максимальные скорости впитывания воды с максимальным ускорением из-за гигроскопичности материала способствуют уменьшению стекания воды с поверхности одежды под действием силы инерции движения дождевых струй и увеличению вероятности перемещения воды вовнутрь одежды.

В начальный момент времени в точке отсчета (плечевой точке) интенсивность дождевания одинакова, поэтому начальная средняя скорость намокания деталей переда и спинки в исходный момент времени также одинакова. Скорость намокания (увеличения площади намокания) переда в начальный момент времени (через 5 с) уменьшается с 0,0074 м²/с до 0,0047 м²/с, если угол падения дождевых струй увеличивается до 60º, что будет способствовать большей вероятности проникновения воды под одежду. Скорость намокания спинки при вертикальном дожде значительно меньше, чем переда, особенно на начальном этапе (через 5 с в 4 раза: на спинке – 0,0018 м²/с, на переде – 0,0074 м²/с). С увеличением времени воздействия дождя это различие уменьшается, но рост площади намокания переда происходит быстрее: объяснить это можно исключительно большим наклоном к вертикали плечевого опорного участка переда, чем спинки. Скорость намокания деталей в зависимости от увеличения угла падения дождя изменяется: увеличивается на спинке с 0,0016 м²/с через 5 с до 0,0032 м²/с через 25 с, в то время на переде происходит уменьшение скорости увеличения площади намокания с 0,0047 м²/с до 0,0020 м²/с через 25 с. На детали спинки перемещение границы зоны намокания и увеличение площади намокания происходит с меньшими скоростями, чем на детали переда, т. е. меньше воды имеет возможность задержаться на поверхности верхнего участка детали спинки, создавая условия для более быстрого

Рисунок 6 – Изменение средней скорости увеличения площади намокания деталей при изменении угла падения дождевых струй

стекания воды на этом участке. На переде средняя скорость перемещения границы намокания на верхнем участке детали переда выше, но она уменьшается со временем и, особенно, с увеличением угла падения дождевых струй – в 3 раза (с 0,0073 м²/с до 0,0024 м²/с) при изменении угла падения дождевых струй в диапазоне 0º …60º к вертикали и почти в 2 раза – через 10 с при падения дождевых струй под углом 60º (с 0,0047 м²/с до 0,0024 м²/с).

Углы наклона линии абриса поверхности детали переда к вертикали больше, чем детали спинки, но на переде изменение наклона поверхности одежды происходит более плавно, что приводит к уменьшению скорости перемещения границы намокания. На спинке при меньших углах наклона поверхности к вертикали плечевой участок меньше по длине и более выпуклый, что способствует небольшому увеличению скорости намокания для материала с высокой гигроскопичностью. Он быстро переходит в вертикальную плоскость, что, в свою очередь, способствует более быстрому стеканию воды с поверхности одежды. На деталях переда есть выпуклые участки (центр груди) и вогнутые

(вдоль проймы), что создает условия для уменьшения средней скорости намокания. Средняя скорость намокания при этом на исследованном конечном участке площади намокания детали спинки приближается по величине к средней скорости намокания на таком же участке детали переда, и углы наклона линии абриса поверхностей этих деталей в конечных границах зон намокания в течение 25 с воздействия дождя близки к вертикали.

Таким образом, для спинки и для переда увеличение времени воздействия дождя и угла наклона к вертикали дождевых струй приводит к увеличению площади намокания.

С учетом установленного экспериментально влияния средней скорости изменения площади намокания на защитные свойства одежды, а также ее зависимости от угла наклона к вертикали для проектирования защитной одежды можно рекомендовать увеличение необходимой площади защиты в соответствии с зоной вероятного промокания: на спинке – до уровня 25º; на переде – до уровня с наклоном поверхности – 8–10º. Это значит, что с увеличением размера изделия размеры защитных накладных деталей должны быть увеличены по высоте и должны закрывать большие по площади участки деталей переда (включая участок вдоль проймы) и спинки.

Таким образом, проектирование дополнительных накладных деталей с учетом границ площади намокания в одежде и вероятных параметров воздействия мокрых осадков будет способствовать сохранению водозащитной способности изделия.

Установлено на основе экспериментальных исследований влияние угла воздействия дождевых струй и пространственного расположения поверхности изделия на площадь зоны вероятного промокания, которая увеличивается с уменьшением скорости стекания воды (увеличением угла наклона поверхности одежды к верти- кали) и с увеличением угла воздействия дождя. Дополнительные накладные детали на опорной поверхности одежды должны покрывать участки от плечевого шва: на спинке – до уровня расположения поверхности одежды под углом 25–30º к вертикали и соответственно 8–10º – на переде. При этом при отсутствии дополнительных накладок нецелесообразно располагать горизонтальные швы на открытых плечевых участках до уровня 60º к вертикали для максимального сохранения водозащитной способности одежды. Уменьшить снижение водозащитного эффекта возможно за счет дополнительной обработки швов путем применения герметизирующих технологий.

Список литературы Исследование промокания опорной поверхности рабочей куртки при испытании дождеванием

- Метелева, О. В., Веселов, В. В., Припеченкова, Н. С. (2002), Метод оценки водоупорности одежды, Вестник Ивановской государственной текстильной академии, 2002, № 2, С. 56-60.

- Климат Ивановской области, режим доступа: https://kurnyavkabox.ru/klimat-ivanovskoi-oblasti-kratko/ (дата обращения 25.10.2023).

- Ходжаева, Г. К. (2013), Метеорологические методы и приборы наблюдений: учебное пособие, Нижневартовск, Изд - во Нижневарт. гос. ун - та, 2013, 189 с.

- Самохвалов, В. П., Кирилин, А. Н., Вершигоров, В. М., Харитонов, А. В. (2007), Методы и средства измерения и контроля изделий в машиностроении: учебное пособие, Самара, Изд - во СГАУ, 79 с. EDN: QNBVCB

- Анисимова, Л. И., Кривоногова, А. С. (2018), Метрологические характеристики средств измерений и технического контроля геометрических величин: справочник под науч. ред. Б. Н. Гузанова, 2 - е изд., доп. и испр., Екатеринбург, Изд - во Рос. гос. проф.-пед. ун - та, 258 с. EDN: XWRIVF

- Шекихачев, Ю. А., Шомахов, Л. А., Пазова, Т. Х., Балкаров, Р. А., Алоев, В. З., Шекихачева, Л. З., Медовник, А. Н., Твердохлебов, С. А. (2014), Обоснование параметров искусственного дождя, Научный журнал КубГАУ, 2014, № 99(05), С. 35-46.