Исследование пространственной динамики размещения особей популяций с применением геоинформационной системы

Автор: Буянов И.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6, 2018 года.

Бесплатный доступ

Для изучения пространственного функционирования популяций в природных условиях используются различ- ные традиционные методы, которые отражают общую картину, но не отражают наглядно (зрительно) дина- мику состояния популяций во времени. Адаптация мно- голетних полевых данных к геоинформационной систе- ме (ГИС) для изучения пространственного размещения популяций на территории Туруханского района в запо- веднике «Центральносибирский» с применением метода классификации местообитаний позволила получить общую карту классификации местообитаний и провес- ти анализ пространственной динамики плотности родов Clethrionomys, Microtus, Sicista и Martes на заповед- ной территории. По учетным данным, на заповедной территории за 24 года средняя плотность соболей на 1000 га колеблется от 1,8 до 3,2 особей. Наибольшая плотность рода Martes в осенний период отмечена в разновозрастных кедрачах. Структура распределения мелких млекопитающих по местам обитания выглядит следующим образом. Перезимовавшие взрослые особи находятся в благоприятных местообитаниях (темно- хвойная тайга), а молодые встречаются в менее благо- приятных стациях (вырубка, пойма, заросшая ивняком)...

Популяция, геоинформационная система, типология угодий, плотности особей

Короткий адрес: https://sciup.org/140238162

IDR: 140238162 | УДК: 591.52

Текст научной статьи Исследование пространственной динамики размещения особей популяций с применением геоинформационной системы

Введение. Для изучения пространственного функционирования популяций в природных условиях используются различные традиционные методы: зимние маршрутные учеты, закладка постоянных площадок, постоянные маршруты, регистрация следов жизнедеятельности животных, многолетние материалы, накопленные традиционными методами. Они создают общую картину, но ни в коем случае не отражают наглядно (зрительно) динамику состоянии популяций во времени [8]. Геоинформацион-ные системы (ГИС) обеспечивают хранение, обработку, доступ и отображение пространственных данных. ГИС давно применяется в экологических и популяционных исследованиях, связанных с пространственным размещением объектов и их динамикой во времени.

Цель исследований. Изучение пространственного размещения популяций с применением классификации местообитаний для исследования пространственной динамики размещения животных (с использованием Геоин-формационной системы).

Методы и результаты исследований . Методика работ для типологии угодий охотничьих видов зверей разработана А.С. Шишикиным [8]. На основе на данной методики типологии угодий, проведена классификация местообитаний зверей в заповеднике «Центральносибирский» на лесотипологической основе.

Ниже приводятся индексы местообитаний разных уровней генерализации, сочетание которых дает их шифр, указываемый на карте (табл. 1) [3].

Классификационные индексы местообитаний

Таблица 1

|

Индекс |

Группа классов |

Индекс |

Класс |

Индекс |

Группа типов |

|

1 |

Среднетаежная |

1 |

Кедрач |

1 |

Лишайниковая |

|

2 |

Сосняк |

2 |

Разнотравная |

||

|

3 |

Листвяг |

3 |

Зеленомошная |

||

|

4 |

Лиственные |

4 |

Мшистая |

||

|

5 |

Ельник |

5 |

Сфагновая |

||

|

6 |

Долина |

||||

|

7 |

Водоемы |

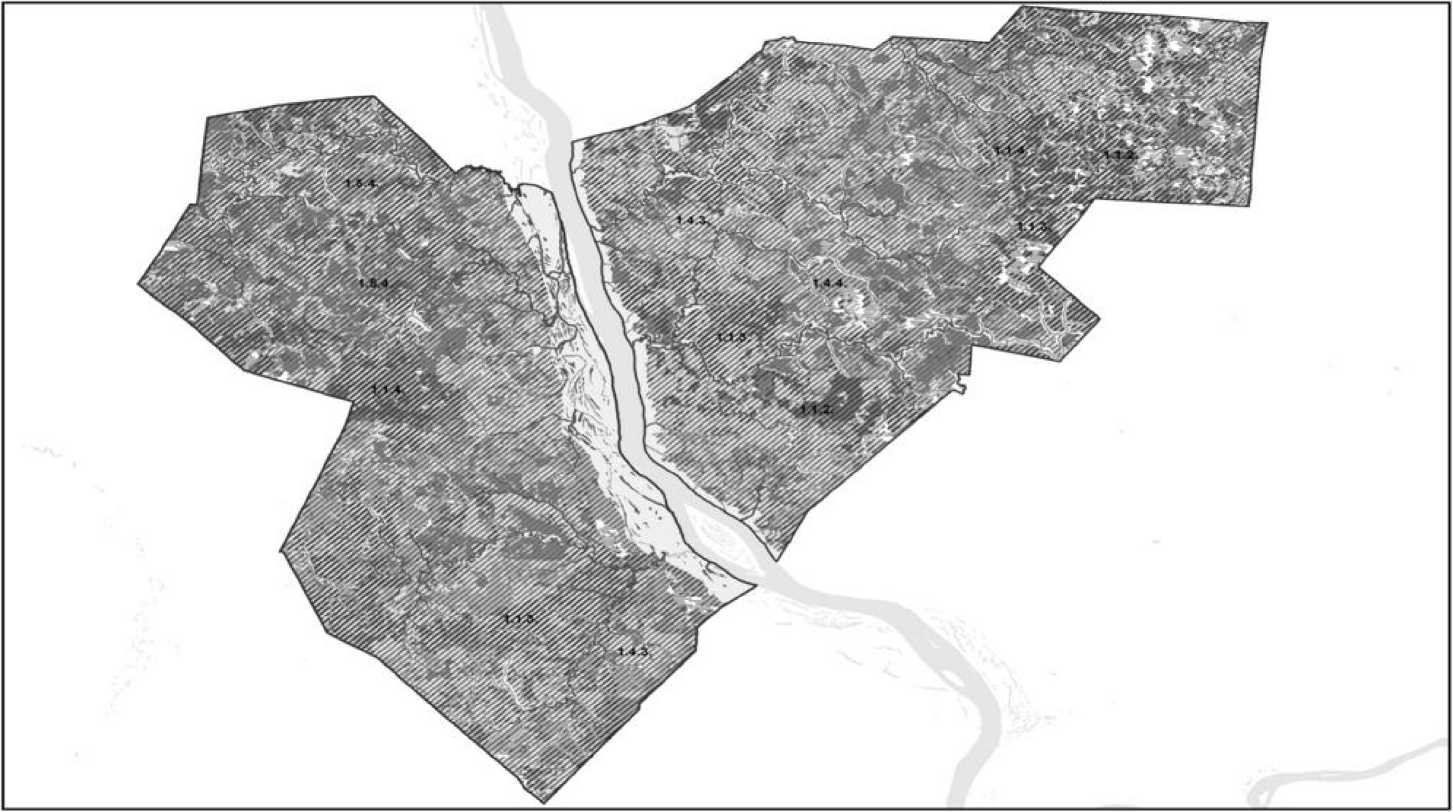

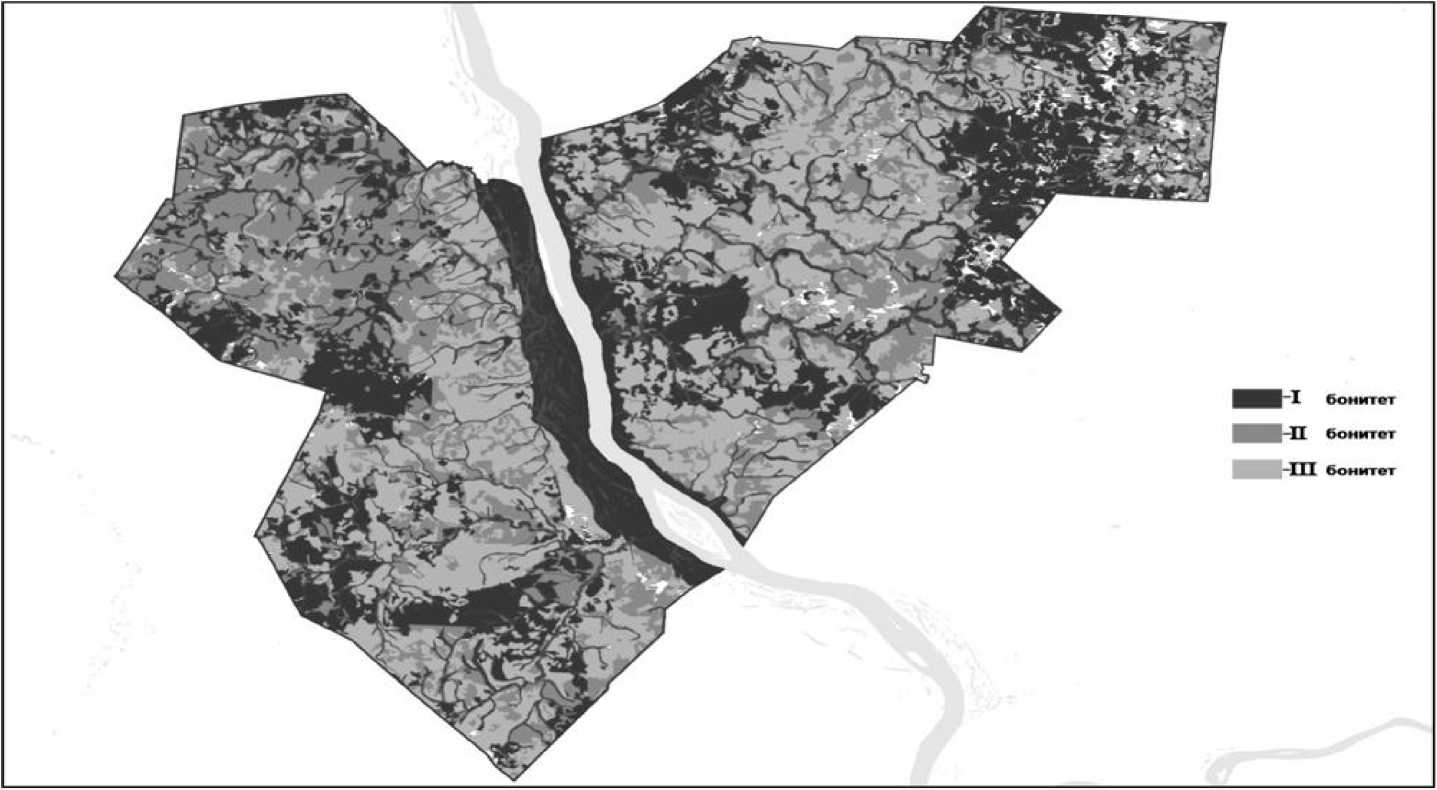

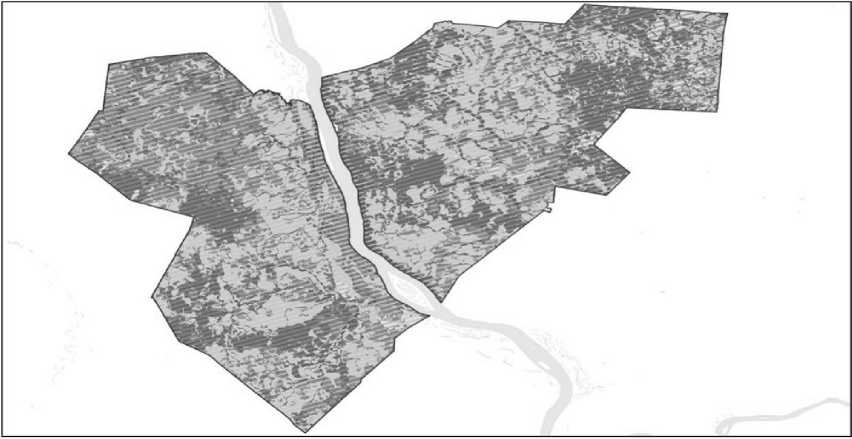

Общая карта классификации местообитаний приведена на рисунке 1. Основываясь на классификации местообитаний зверей, проводится их балльная оценка (бонитировка) (рис.2). Под бонитировкой понимается обобщенная оценка качества мест обитаний зверей, ценности кормовых, защитных качеств, обитания какого-либо одного вида животного.

Для оценки производительности угодий принята бони-тировочная шкала. Для примера балльной оценки угодий возьмем такой вид, как соболь. В связи с прямым и косвенным антропогенным воздействием на охотничьи виды наблюдается иногда несоответствие численности животных выставленному бонитету угодий.

По учетным данным, на заповедной территории за 24 года средняя плотность соболей на 1000 га колеблется от 1,8 до 3,2 особей. Как видим, расхождение между расчетными и учетными данными по плотности особей мини- мальное, так как исследуемая территория относится к заповедной.

Размер индивидуального участка соболей по площади колеблется в зависимости от наличия и количества кормов. В Эвенкии (Тунгусский заповедник) для самцов соболя характерен размер индивидуального участка от 61,4 до 238,3 га, для самок от 92,7 до 353,1 га [6]. По данным А.Н. Зырянова, для юга Туруханского района (заповедник «Центральносибирский») площадь охотничьего участка соболя составляет 360 га [2].

Исходя из этих размеров участков, можно рассчитать возможную плотность особей на 1000 га. Для самцов она колеблется от 4,2 до 16,2, для самок от 2,8 до 10,7 особей на 1000 га (табл. 2).

По нашим данным отмечалась плотность соболей в осенний период до 16 зверей на 1000 га в разновозрастных кедрачах, при урожайности кедрового ореха 5 баллов.

Рис. 1. Классификация местообитаний Комсинского лесничества, заповедник «Центральносибирский»

Рис.2. Карта бонитетов мест обитания соболя

Таблица 2

|

Плотность по ЗМУ |

Плотность по бонитету |

Плотность по размеру индивидуального участка |

Плотность по кормовой обеспеченности |

|

1,8-3,2 |

1,8–2,8 |

2,8–8,1 |

1,0–16,5 |

Средняя плотность соболей на 1000 га в заповеднике «Центральносибирский»

Наиболее доступный и обильный корм для соболя – это мышевидные, зверь питается ими круглый год.

С.М. Сокольским замечено, что доля сеголеток в популяциях Martes положительно коррелировала с обилием красной полевки – r=+0,53 (P=0,003) и рыжей – +0,56 (P=0,002). На первом году жизни обилие мелких мышевидных млекопитающих способствует выживанию молодняка в большей степени, чем какой-либо другой корм. Вероятно, в условиях высокой численности полевок увеличивалась плодовитость и число самок соболя, принимающих участие в размножении [5].

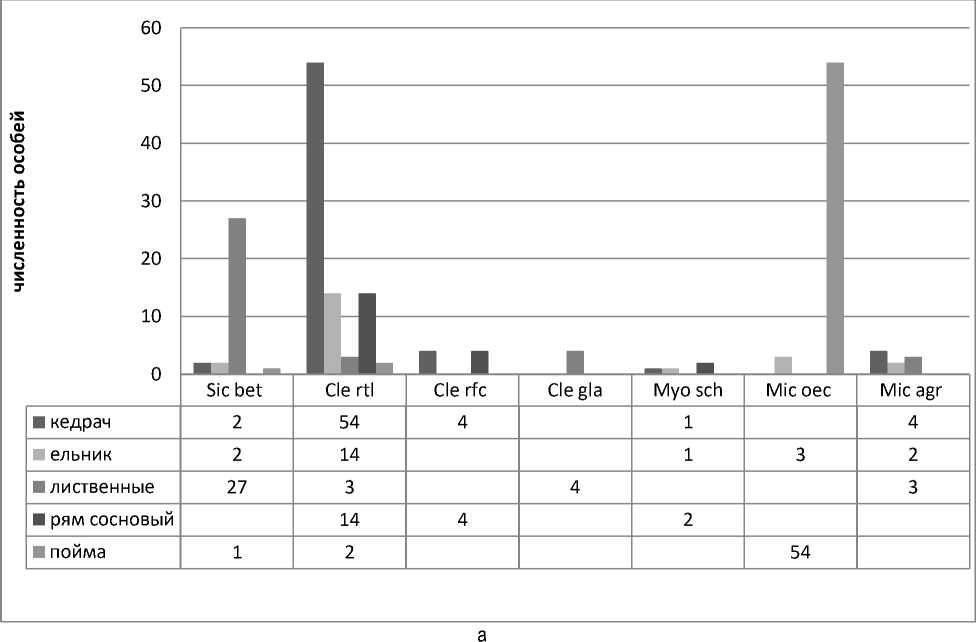

Структура распределения мелких млекопитающих по местам обитания выглядит следующим образом. Перезимовавшие взрослые особи находятся в благоприятных местообитаниях (темнохвойная тайга), а молодые встречаются в менее благоприятных стациях (вырубка, пойма, заросшая ивняком). К концу сезона размножения распределение взрослых особей и сеголеток становится сходным [4]. По многолетним данным, собранным Б.И. Шеф-телем, наибольшая численность мелких млекопитающих также наблюдается в основном в темнохвойной тайге [7]. Мы на основе этих данных составили графики распределения численности мышевидных по местам обитания (рис. 3).

Рис. 3. Распределение мышевидных по местам обитания в средней тайге

б

Окончание рис. 3

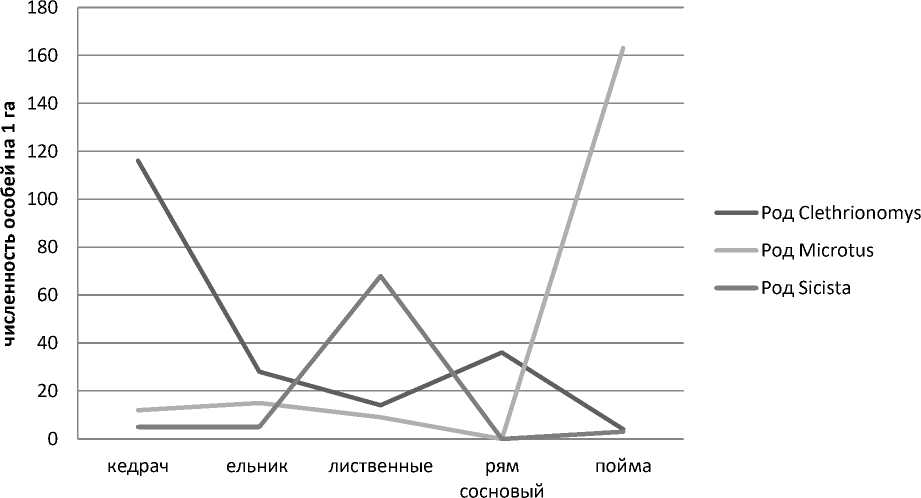

Как видно по рисунку 3, на юге Туруханского района в пределились следующим образом: род Clethrionomys заповеднике «Центральносибирский» мышевидные родов селится в лесных биотопах, наибольшая численность Clethrionomys, Microtus, Sicista по местам обитания рас- отмечена в кедрачах (рис. 4).

Рис. 4. Пространственная динамика плотности рода Clethrionomys на заповедной территории

Род Microtus предпочитает пойменные биотопы, наибольшая численность рода Sicista наблюдается в лиственных биотопах. Такое пространственное распределение по местам обитания характерно для всего северного ареала обитания. Совместив карты пространственной динамики плотности родов Clethrionomys, Microtus, Sicista и рода Martes, получаем динамику кормовой обеспеченности соболей в различных стациях (рис. 5).

Рис. 5. Совмещение пространственной динамики плотности рода Clethrionomys рода Martes на заповедной территории

Выводы . Применение ГИС-технологий позволяет изучать пространственное размещение популяций животных и зрительно отражать влияние экологических факторов, комбинируя картографические слои, получать ряд данных, которые невозможно обнаружить при использовании традиционных методов.

Список литературы Исследование пространственной динамики размещения особей популяций с применением геоинформационной системы

- Буянов И.Ю., Буянов Н.Ю. Питание соболя (Martes zibellina L., 1758) в средней тайге//Вестн. ИрГСХА. -Иркутск, 2017. -Вып. 82.

- Зырянов А.Н. Соболь Средней Сибири. Экология, промысел, охрана. -Красноярск: Сибирские промыслы, 2009. -240 с.

- Зырянов А.Н., Буянов И.Ю. Классификация биотопов биосферного заповедника «Центральносибирский» и место лося в нем//Мат-лы конф. к юбилею Алтайского заповедника. -Горноалтайск, 2007. -С. 9-13.

- Сапогов А.В. Зональные особенности населения мышевидных грызунов енисейской тайги//Животный мир енисейской тайги и лесотундры и природная зональность. -М.: Наука, 1983. -233 с.

- Сокольский С.М. Состояние популяций куньих в районе Печоро-Илычского заповедника//Тр. Коми науч. центра УрО АН СССР. -1989. -№ 100. -С. 67-72.

- Сопин В.Ю. Из опыта тропления соболя в Тунгусском государственном заповеднике//Тр. гос. заповедника «Центральносибирский». -Красноярск, 2014. -Вып. 3(5). -С.

- 182-188. Шефтель Б.И. Зональные особенности населения насекомоядных млекопитающих енисейской тайги и лесотундры)//Животный мир енисейской тайги и лесотундры и природная зональность. -М.: Наука, 1983. -233 с.

- Schischikin A.S., Cherkashin V.P., Buyanov I.J. Structural Assessment of Wild Animal Habitats with the Help of Basin Method//ABSTRACTS. Of workshop on Spatial-Temporal dimentions of High-Latitude ecosystem change (The Siberian igbp Transect). -Krasnoyarsk, 1997. -P. 55.