Исследование психофизиологических особенностей студентов с различным цветом глаз

Автор: Алешина Л.И., Щербакова Т.Г., Ниналтовская Е.А., Щербаков А.Д.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 (99), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения психофизиологических особенностей студентов с различным цветом радужной оболочки глаз. Выявлены особенности процессов памяти, внимания и мышления, а также межполушарной функциональной асимметрии и скорости произвольных движений у учащихся с разным цветом глаз, что можно использовать в образовательном процессе для повышения эффективности усвоения учебного материала.

Студенты, цвет радужной оболочки глаз, память, внимание, мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/148332036

IDR: 148332036 | УДК: 612.821

Текст научной статьи Исследование психофизиологических особенностей студентов с различным цветом глаз

№ 4(99). 29 октября 2025 ■

Цвет радужной оболочки глаз у человека наследуется при множественном действии генов и напрямую зависит от наличия и формы гранул пигмента меланина. Предполагают, что одни из генов влияют на количество гранул пигмента, а другие – на их форму [4].

Согласно научным исследованиям, установлено, что цвет глаз человека также находится под контролем нервной и эндокринной систем. Так симпатическая нервная система подавляет функцию меланоцитов, а гормоны гипофиза, наоборот, активизируют её. Также к пигментному обмену и его нарушениям имеют отношение половые и гормоны щитовидной железы [2].

Следовательно, цвет глаз является сложным генетически обусловленным признаком, контролируемым посредством нейрогуморальной регуляции. Нейроэндокринная регуляция процесса реализации наследственной информации предполагает существование на молекулярном уровне общих механизмов, обеспечивающих регуляцию активности нервной системы и пигментации радужной оболочки глаза.

Гипотеза исследования - предполагается наличие взаимосвязи между отдельными, легко регистрируемыми признаками, в том числе цветом глаз и психофизиологическими особенностями человека.

Объект исследования: психофизиологические особенности студентов.

Предмет исследования: психофизиологические характеристики студентов с различным цветом глаз.

Целью нашего исследования являлось изучение психофизиологических особенностей студентов, различающихся по цвету радужной оболочки глаз.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

-

1. Оценить частоту встречаемости основных типов пигментации радужной оболочки глаз у студентов обоего пола.

-

2. Исследовать психофизиологические особенности памяти, внимания и мышления у студентов с различным цветом радужной оболочки глаз.

-

3. Проанализировать профили межполушарной функциональной асимметрии у студентов, имеющих разный цвет глаз.

-

4. Оценить скорость произвольных движений у студентов, различающихся по цвету радужки.

Научная новизна данного исследования состоит в том, что впервые получены комплексные данные, характеризующие индивидуальные психофизиологические характеристики студентов, имеющих различный тип пигментации радужной оболочки глаз.

Практическая значимость. Полученные данные о взаимосвязи основных психофизиологических характеристик и типа пигментации радужной оболочки глаз у студентов 18–20-летнего возраста могут дать возможность оценить функциональные возможности человека, не прибегая к проведению сложной, трудоемкой диагностики.

Методы и организация исследования. Проведено обследование студентов математического и историко-экономического факультетов Волгоградского государственного социально-педагогического университета обоего пола в возрасте 18-20 лет. Всего в исследовании приняли участие 232 студента (141 девушка и 91 юноша). При определении цвета глаз нами использовалась шкала В.В. Бунака, на основании которой все обследованные были разделены на 3 типа по окраске радужной оболочки: тип I - темный, тип II - переходный (смешанный), тип III - светлый. Тип I - темный: класс 1 - черный; класс 2 – темно-карий; класс 3 – светло-карий; класс 4 – желтый. Тип II – переходный: класс 5 – буро-желто-зеленый или буро-серый оттенок; класс 6 – зеленый; класс 7 – серо-зеленый; класс 8 – серый или голубой с буро-желтым венчиком вокруг зрачка. Тип III – светлый: класс 9 – серый; класс 10 – серо-голубой; класс 11 – голубой; класс 12 – синий [3].

Психофизиологическое тестирование включало в себя оценку кратковременной зрительной и логической памяти, концентрации и переключения внимания, логического аспекта математического мышления, межполушарной функциональной асимметрии и скорости произвольных движений.

Для изучения кратковременной зрительной памяти испытуемому предлагалось за 20 секунд запомнить, как можно большее количество цифр из комбинации 12 двухзначных чисел, расположенных в виде таблицы. Оценка производилась по количеству правильно воспроизведенных чисел. Для характеристики логической памяти необходимо было в течение 30 секунд запомнить пары слов из таблицы, которые затем воспроизводились в заданной последовательности в течение 3 минут.

В качестве теста для оценки концентрации внимания испытуемые в течение 1,5 минут изучали числа от 1 до 40, расположенные в таблице по возрастанию. При этом они выписывали 15 пропущенных чисел в порядке их увеличения. Тест для оценки переключения внимания предусматривал работу с дробями, при этом числитель и знаменатель нужно было сложить и полученную сумму записать в числитель следующей дроби, знаменателем которой являлся числитель первой. За одну минуту необходимо было написать как можно больше таких дробей.

Тест для оценки логического аспекта математического мышления предполагал анализ «числовых рядов» с целью выявления закономерности построения каждого ряда.

С целью изучения доминантности больших полушарий и ее диссоциации студенту предлагалось продемонстрировать выполнение ряда заданий для выявления ведущей руки, ноги, уха и глаза [1].

Скорость произвольных движений кисти определялась по числу точек, поставленных с максимальной быстротой карандашом в прямоугольнике 6х10 см за 10 сек.

Для каждого из изученных параметров рассчитывались средние арифметические (М) и ошибки средних (m). Данные представлены в формате M±m. Достоверность различий рассчитывалась с помощью критерия Стьюдента. Если его значения были больше 2, то различия рассматривались как достоверные * (p<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение.

Распределение студентов по цвету глаз приведено в табл. 1 (см. на с. 95).

Таблица 1

Распределение студентов по цвету радужной оболочки глаз

|

Тип окраски радужной оболочки |

Класс (по шкале Бунака) |

Количество испытуемых |

% |

||

|

девушки |

юноши |

девушки |

юноши |

||

|

I тип – темный |

1 |

5 |

5 |

3,55 |

5,49 |

|

2 |

38 |

19 |

26,95 |

20,88 |

|

|

3 |

24 |

24 |

17,03 |

26,37 |

|

|

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

II тип – переходный |

5 |

17 |

6 |

12,05 |

6,60 |

|

6 |

23 |

18 |

16,31 |

19,78 |

|

|

7 |

7 |

8 |

4,96 |

8,79 |

|

|

8 |

11 |

5 |

7,81 |

5,49 |

|

|

III тип – светлый |

9 |

6 |

2 |

4,25 |

2,21 |

|

10 |

7 |

3 |

4,96 |

3,29 |

|

|

11 |

3 |

1 |

2,13 |

1,10 |

|

|

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Из данных табл. 1 видно, что некоторые классы представлены небольшим количеством студентов, поэтому мы посчитали целесообразным объединить респондентов, имеющих близкие оттенки радужки в один тип. К первому типу (темный) отнесли 1, 2, 3, 4 классы, ко второму типу (переходный) – 5, 6, 7, 8 классы, а к третьему типу (светлый) – 9, 10, 11, 12 классы.

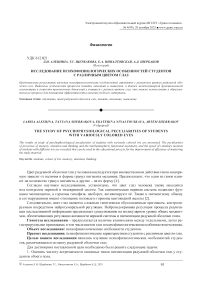

Среди студентов-девушек преобладали лица с I типом глаз (темный) – 47,53%. Обследуемые со II (переходный) и III типами (светлый) составили 41,13% и 11,34% соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Распределение студенток по цвету глаз (%)

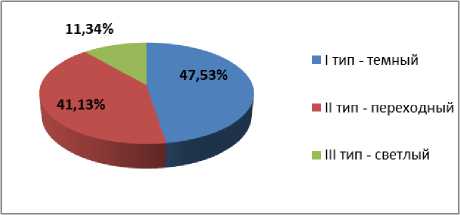

Большая часть юношей также относилась к I типу (темный) – 52,74%, чуть меньше – 40,66% ко II типу (переходный) и лишь незначительное количество к III типу (светлый) – 6,6% (рис.2).

Рис. 2. Распределение студентов-юношей по цвету глаз (%)

Психофизиологические характеристики студентов, различающихся по цвету глаз продемонстрированы в табл. 2.

Таблица 2

Психофизиологические характеристики студентов с разным цветом глаз

|

Показатель |

Пол |

I тип – темный |

II тип – переходный |

III тип – светлый |

|

Кратковременная зрительная память |

девушки |

5,65±0,25 |

5,38±0,28 |

5,60±0,32 |

|

юноши |

6,11±1,01 |

6,21±0,84 |

6,87±1,08 |

|

|

Логическая память |

девушки |

13,06±0,18* |

12,53±0,39* |

13,60±0,53 |

|

юноши |

13,64±0,36 |

13,69±0,95 |

14,58±0,70* |

|

|

Концентрация внимания |

девушки |

7,70±0,34*/** |

6,90±0,20 * /**/*** |

7,79±0,15*/** |

|

юноши |

9,32±0,68** |

8,87±0,77*** |

7,68±0,43** |

|

|

Переключение внимания |

девушки |

9,87±0,28* |

10,04±0,31*/*** |

11,65±0,44* |

|

юноши |

9,52±0,21 |

8,73±0,27**/*** |

10,10±0,45** |

|

|

Логический аспект математического мышления |

девушки |

1,41±0,11 |

1,58±0,59 |

1,38±0,41 |

|

юноши |

1,81±0,81 |

2,08±0,52 |

2,15±0,70 |

|

|

Межполушарная асимметрия |

девушки |

левополушарные |

левополушарные |

левополушарные |

|

юноши |

левополушарные |

правополушарные |

левополушарные |

|

|

Скорость произвольных движений |

девушки |

65,33±1,42/*** |

68,09±1,14/***/**** |

69,04±1,68*/*** |

|

юноши |

64,77±2,68** |

74,16±2,27**** |

74,25±1,21*/**/*** |

Наибольшее значение показателя кратковременной зрительной памяти среди девушек зарегистрировано у I типа – 5,65±0,25, а среди юношей у III типа – 6,87±1,08. Однако достоверных различий между всеми группами наблюдения выявлено не было.

Логическое запоминание было самым эффективным у девушек и юношей со светлым цветом глаз (13,60±0,53 и 14,58±0,70 соответственно). Отмечено, что у лиц женского пола с темным и переходным типом окраски глаз логическое запоминание было статистически достоверно ниже, чем у юношей со светлыми глазами. У юношей, относящихся ко I и II типу пигментации радужки, значения этого показателя были схожими и составили - 13,64±0,36 и 13,69±0,95 соответственно. Статистически достоверных различий между группами наблюдения студентов мужского пола выявлено не было.

Детальный анализ показателя концентрации внимания у девушек показал, что он достоверно ниже у представительниц II типа по сравнению с I и III типами. При этом самый высокий показатель зафиксирован у студенток со светлым цветом глаз (разница между I и III типами статистически незначима). В протиположность девушкам, у юношей со светлым цветом радужки концентрация внимания была самой низкой. При этом наибольшая концентрация внимания выявлена у юношей I типа. Данный показатель у них был достоверно выше не только по сравнению с юношами III типа, но и с девушками всех групп наблюдения. Отмечено, что концентрация внимания у юношей с переходным типом была достоверно выше, чем у девушек.

Выявлено, что среди девушек самый низкий показатель переключения внимания регистрировался у лиц, относящихся к I типу (темный). Несколько выше он был у зеленоглазых студенток (II тип). Самый высокий результат переключения внимания продемонстрировали студенты обоих полов, входящих в III тип (светлый). У девушек статистически достоверные различия прослеживались при сравнении с I и II типом, а у юношей только со II типом (p<0,05). Следует отметить, что различия между группами девушек и юношей были достоверными только при сравнении данного показателя у лиц с переходным типом. У юношей он был значимо ниже, чем у девушек как с I, так и со II типом.

При анализе уровня логического аспекта математического мышления установлено, что во всех типах у девушек этот показатель был ниже, чем у юношей. При этом достоверные различия между обследованными группами студентов не выявлены.

Исследование межполушарной асимметрии показало, что большинство обследованных студентов, за исключением юношей II типа (переходный), имели доминирующее левое полушарие, при этом среди юношей и девушек наиболее распространен унилатеральный соматосенсорный фенотип.

Сравнение скорости произвольных движений у лиц женского пола показало, что наибольших значений она достигала у светлоглазых студенток (III тип), а наименьших у темноглазых. Однако различия не являются достоверно значимыми. Юноши имели более высокие значения скорости произвольных движений по сравнению с девушками. Углубленный анализ продемонстрировал, что наибольшим показателем скорости произвольных движений обладали светлоглазые юноши (III тип). Испытуемые-юноши, относящиеся ко II типу пигментации радужки, продемонстрировали сходные результаты. Наименьшее значение скорости произвольных движений отмечено у кареглазых студентов (I тип) - 64,77±2,68 точек поставленных за 10 секунд. По данному показателю обнаружено статистически достоверное различие между юношами I и III типов, а также между юношами со светлым цветом глаз и девушками со всеми типами окраски радужки. Отдельно следует отметить наличие статистически значимых различий в значениях этого параметра между представителями переходного типа у лиц обоих полов. У юношей он оказался выше.

Выводы:

-

1) Выявлено, что среди обследованных студентов обоего пола наиболее часто встречающимся типом окраски глаз был темный (47,53% девушек и 52,74% юношей). Несколько реже регистрировался переходный тип окраски радужной оболочки (41,13% и 40,66% соответственно). Наименее распространенным типом явился светлый. Он имел место у 11,34% лиц женского и 6,6% лиц мужского пола.

-

2) Отмечено, что кратковременная зрительная память лучше у темноглазых девушек и светлоглазых юношей. Логическое запоминание было самым эффективным у студентов обоего пола со светлым цветом глаз. Установлено, что у юношей со светлыми глазами оно было статистически достоверно выше, чем у девушек с темным и переходным типом окраски радужки. Высокая концентрация внимания выявлена у девушек со светлыми и юношей с темными глазами. Причем у последних этот показатель был статистически достоверно выше, чем у светлоглазых юношей и девушек со всеми типами окраски радужки. Самая низкая концентрация внимания зарегистрирована у девушек с переходным цветом глаз. Наивысший показатель переключения внимания отмечен у студентов обоего пола со светлой окраской радужной оболочки. Худший результат продемонстрировали юноши с переходным типом пигментации радужки. Логический аспект математического мышления у девушек всех групп наблюдения был ниже, чем у юношей. Установлено, что у девушек с переходным типом глаз и у юношей со светлым типом этот аспект мышления был более развит, чем у лиц с другими типами цвета глаз.

-

3) Большинство обследованных студентов, за исключением юношей со II типом (переходный), имели доминирующие левое полушарие. При этом среди юношей и девушек был наиболее распространен унилатеральный соматосенсорный фенотип.

-

4) Скорость произвольных движений лучше развита у студентов мужского пола со светлой радужкой глаз, как по сравнению с девушками со всеми типами пигментации радужки, так и с темноглазыми юношами.