Исследование равновесий в неводных растворах поликислот (модель и эксперимент)

Автор: Танганов Б.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработана модель расчета термодинамических констант диссоциации четырехосновных кислот при совместной нейтрализации первой-второй и третьей-четвертой карбоксильных групп в растворителе. Обоснован метод Дэвиса при оценке коэффициентов активности всех ионов в титруемой системе.

Многоосновные кислоты, термодинамические константы диссоциации, логарифмические диаграммы

Короткий адрес: https://sciup.org/142142376

IDR: 142142376 | УДК: 544.363.081

Текст научной статьи Исследование равновесий в неводных растворах поликислот (модель и эксперимент)

Многоосновные кислоты являются исходными соединениями в синтезе термостойких полимеров. Существующие методы расчета и определения констант диссоциации многоосновных кислот, предложенные Спикменом [1], позднее Бейтсом [2], справедливы для водных растворов. Определение ступенчатых констант диссоциации многоосновных кислот в неводных растворах представляет значительную трудность из-за невозможности прямого определения активности ионов водорода (для простоты рассуждений - концентрации ионов водорода [ H + ]) в каждой точке титрования. Поликислоты обычно характеризуются близостью констант диссоциации. Поэтому число скачков на кривых потенциометрического титрования не соответствует числу функциональных групп многоосновных кислот, что затрудняет непосредственное определение нескольких рК . Отметим, что для раздельного определения констант диссоциации поликислот (или смеси электролитов) необходимо, чтобы отношение ближайших констант диссоциации было не менее 1000.

Представим равновесия в растворах поликислот

H n A = H (n - 1) A - + H

H (n - i) A - = H (n — 2) A 2 + H + (1)

HA(1 - n) = An- + H+

Константы диссоциации последовательно запишем в виде:

K 1 = [H+] ⋅ ([H (n - 1) A] - /[H n A]) ⋅ f 1 /f 0

K2 = [H+]⋅([H(n-2)A]2-/[H(n-1)A]-)⋅f2/f1 ................... (2) Kn = [H+]⋅([A]n-/[HA]1-n)⋅fn/fn-1, где K1,K2,...Kn - термодинамические константы диссоциации поликислоты, [H+] - активность ионов водорода, f0,f1,f2,...fn - коэффициенты активности молекулы HnA и ионов H(n_1)A-,H(n-2)A2-,...An-, n - основность кислоты.

Уравнение (2) позволяет определить константы диссоциации поликислот методом потенциометрического титрования при предварительном экспериментальном установлении стандартного потенциала цепи без переноса

Стеклянный электрод /НС1О 4 / AgCl, Ag (I)

в соответствующих растворителях, значение которых E 0 используется для оценки [H + ] в каждой точке титрования поликислоты по уравнению Нернста. Оценка значений коэффициентов активности f i , f 2 , ..., f n проводится по известным методам (например, методом Дэвиса).

Стандартный потенциал цепи (I) определен по методике В.В.Александрова с сотр. [3], а также методом параболического приближения функции

E’ = (Е + 2 6 lgm a ) при m a = 0. (3)

Математическая обработка результатов эксперимента по компьютерным программам [4.-Приложения II, III] приводит к получению стандартного потенциала Е 0 в среде ДМФ , равного 0.427 B, с коэффициентом корреляции К кор = 0.9300.

При титровании четырехосновной кислоты, например, этилендиаминотетрауксусной кислоты ( ЭДТА ) раствором сильного основания в среде ДМФ , совместно нейтрализуются две карбоксильные группы, затем - остальные две. Проблема определения последовательных термодинамических констант диссоциации электролитов, характеризуемых не только равновесными концентрациями, но и ионной силой и коэффициентами активности всех ионов электролита (а не всего электролита, как зачастую принимается), с точки зрения методологии остается одной из интересных в физической химии растворов сильных и слабых полиэлектролитов.

Новый подход к оценке ионной силы, коэффициентов активности всех равновесных частиц в титруемой системе

При теоретических расчетах и экспериментальных определениях термодинамических констант диссоциации многоосновных кислот ионная сила и коэффициенты активности всех ионов, образующихся при титровании полиэлектролитов, не учитывались. В целях упрощения модельных расчетов, в связи с невозможностью оценки концентрации всех равновесных частиц, в литературе рекомендовалось принимать во внимание изменение концентрации первого иона, образующегося при диссоциации полиэлектролита или при титровании его сильным, однофункциональным электролитом - титрантом [1, 2, 5]. Безусловно, это не может быть оправданно, так как приводит к значительным расхождениям расчетов и эксперимента. Например, коэффициент активности иона водорода при концентрации сильной кислоты С m = 10 моль/1000 г Н 2 О равен 10.54, т.е. расхождение эксперимента от теории столь значительно (более чем в 10 раз), что в уравнение для константы диссоциации хлороводородной кислоты вместо концентрации иона Н + требуется вводить произведение концентрации на коэффициент активности - активность.

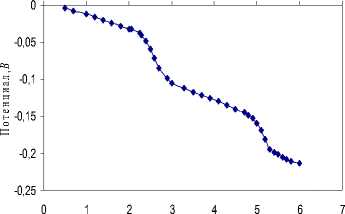

В данной работе осуществлен полный учет равновесных концентраций всех частиц в растворе с дальнейшим новым подходом к проблеме ионной силы раствора электролита, заключающимся в графическом представлении логарифмической диаграммы « lg ( активности гидроксония ) - lg С» [6, 7].

Показана возможность и плодотворность такой интерпретации во всем диапазоне изменения концентраций всех равновесных частиц в титруемом растворе при нейтрализации четырехосновной кислоты сильным основанием.

Определение термодинамических констант диссоциации полифункциональных электролитов при совместной нейтрализации сильноосновным титрующим агентом кислотных до сих пор было затруднено вследствие ряда факторов:

-

- невозможности дифференцированной оценки констант в буферных областях в связи с нивелированием «смеси» полиэлектролита;

-

- некорректной оценки ионной силы полиэлектролита, так как при титровании образуется группа трудно рассчитываемых по концентрациям частиц - ионов разной степени зарядности и, как следствие, из-за проблем наиболее приемлемого определения коэффициентов активности всех заряженных частиц, вносящих немалый вклад в расчеты величин термодинамических констант диссоциации.

Применение разработанной нами концепции на основе построенных логарифмических диаграмм дает возможность преодолеть отмеченные трудности .

Для определения термодинамических констант диссоциации многоосновных кислот воспользуемся методами прямой потенциометрии и потенциометрического титрования, как наиболее наглядными и оптимальными среди известных методов. При этом требуется учитывать основные количественные законы теории растворов электролитов : закон электронейтральности, закон сохранения материального баланса, правило стехиометрии и ряд других.

Существующие методы оценок ионной силы при кислотно-основном равновесии, в связи с затруднениями полного и объективного учета концентраций всех образующихся частиц, основаны на использовании концентрации первой ионизированной частицы, например, [ A -] для одноосновной; [ HA - ] для двухосновной; [ H 2 A - ] для трехосновной кислот и т.д. Очевидно, пренебрегать равновесными концентрациями остальных ионов в расчетах констант диссоциации не следует, так как зачастую равновесные концентрации более заряженных частиц в процессе диссоциации значительно превышает концентрации первых ионов. Как уже отмечалось, наиболее приемлемым и плодотворным является представление кривой титрования кислот в логарифмических координатах. Равновесные концентрации неоттит-рованной кислоты [ H 4 A ] и ионов [ Н 3 A -], [ H 2 A 2" ], [ HA 3 ], [ A 4-], образующихся при титровании кислоты

H 4 A , могут быть определены на диаграммах - lg (активность гидроксония) – lgC . Оценка значения коэффициентов активности f 0 , f 1 , f 2 , f 3 , f 4 в уравнении (2) проводится разными методами, например, по закону Дебая [8]:

lg f i = - Az i 2I1/2/( 1 +ВаI1/2), (4)

где A = 1.8246∙106 /(εT)3/2, B = ( 2 e2N A ∙1000)1/2/( εk Б Т)1/2, I – ионная сила раствора, определяемая в данном случае по известному уравнению: I = 0.5([HA-]∙ z 1 2 + [ A2- ]∙ z 2 2), а – расстояние наибольшего сближения ионов.

Обоснование метода Дэвиса при оценке коэффициента активности ионов для определения ионных составляющих в растворах электролитов

При оценке коэффициентов активности наиболее приемлемым является уравнение Дэвиса [9]:

-lgf i = [A∙Z i ∙I0.5/( 1 +I0.5)]- 0.1 ∙I, (5)

так как метод Дебая - уравнение (4) - требует введения а – расстояний наименьшего сближения частиц, которые, строго говоря, являются неопределенными и обычно принимаемыми в пределах 5∙10-8 см . Поскольку в растворе все частицы (даже нейтральные молекулы) находятся в сольватированном состоянии (молекулярные сольваты, сольватированные ионы, ассоциированные ионы и т.д.), то даже простая сумма радиусов сольватированных ионов (в первом приближении) не дает полной информации по расстояниям наименьшего сближения ионов и вряд ли будет постоянной для одних и тех же сольватированных катиона и аниона в разных растворителях и равной 5∙10-8 см [10].

Коэффициент А определяется соотношением

A = ( 2 πN A ∙1000)1/2/( e3/ 2.303 ∙ k Б 3/2) ∙ ( 1 /ε3/2T3/2 ), (6)

где N A – число Авогадро, k Б – постоянная Больцмана, ε – диэлектрическая проницаемость среды, Т – температура по Кельвину. Для ДМФ получена величина А = 1.6363.

Таким образом, уравнение Дэвиса устраняет неопределенность с расстоянием наименьшего сближения частиц и вполне приемлемо для расчетов коэффициентов активности ионов в водных, тем более в неводных, растворах, где в зависимости от природы растворителя одни и те же ионы характеризуются различными радиусами сольватных оболочек. Расчеты термодинамических констант диссоциации электролитов дают более достоверные результаты по сравнению с методом Дебая.

Термодинамические константы четырехосновных кислот в органических растворителях

Концептуальный подход к оценке ионной силы раствора электролита заключался в полном учете концентраций всех равновесных частиц в титруемой системе. Отметим еще раз, что для сложных систем, к которым относится титруемый полиэлектролит, традиционно применялась концентрация только первого диссоциированного иона полиэлектролита, несмотря на присутствие двух- и многозарядных ионов, так как не было предложено реального инструмента, позволяющего количественно оценить продукты диссоциации.

Четырехосновная кислота при нейтрализации функциональных групп с двумя скачками титрования

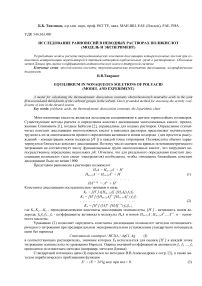

Четырехосновная этилендиаминотетрауксусная ( ЭДТА ) кислота в среде ДМФ титруется с двумя скачками потенциалов, причем первый скачок соответствует совместной нейтрализации первых двух карбоксильных групп, а второй – совместной нейтрализации остальных карбоксильных групп (рис. 1).

В таблице 1 представлены данные потенциометрического титрования 2.3705∙10-3 М раствора ЭДТА 5.04∙10-2 М раствором гуанидина в среде ДМФ, а также -lg a(SH+) , логарифмы равновесных концентраций всех частиц в растворе в процессе титрования, определенных из рисунка 2, их коэффициенты активности, рассчитанные по уравнению (5), рК i исследуемой поликислоты по уравнению (2) для многоосновных кислот.

Объем титранта, мл

Рис. 2. Логарифмическая диаграмма «lg C – lg активности лиония» ЭДТА в ДМФ ( ◊ - [H 4 A], □ — [H 3 A ], А - [H 2 A2 ], х - [HA3-], * — [A4-])

Рис. 1. Кривая потенциометрического титрования 3.37∙10-3М раствора

ЭДТА 0.0504М раствором гуанидина в ДМФ

Математическая обработка результатов, полученных при потенциометрическом титровании по термодинамическим константам диссоциации ЭДТА в среде ДМФ , приводит к доверительному интервалу, внутри которого с вероятностью 95% находятся показатели констант диссоциации [4.-Прил. IV]:

рК 1 = 7.44 ±0.06; рК 2 = 8.31± 0.18; рК 3 = 11.19 ± 0.19; рК 4 = 12.61 ± 0.26.

Данные для оценки термодинамических констант диссоциации ЭДТА в ДМФ

Таблица 1

|

Vi |

E, В |

-lg a(SH+) |

lg [H 4 A] |

lg[H 3 A-] |

lg[H 2 A2-] |

lg[HA3-] |

lg[A4-] |

|

0.5 |

-0.004 |

7.16 |

-1.8702 |

-1.9309 |

-2.3508 |

-3.7208 |

-4.2508 |

|

0.7 |

-0.008 |

7.23 |

-1.8773 |

-1.8702 |

-2.2830 |

-3.6530 |

-4.1830 |

|

1.0 |

-0.012 |

7.29 |

-1.9451 |

-1.8702 |

-2.2152 |

-3.5852 |

-4.1152 |

|

1.2 |

-0.016 |

7.36 |

-2.0129 |

-1.8702 |

-2.1474 |

-3.5174 |

-4.0474 |

|

1.4 |

-0.020 |

7.43 |

-2.0807 |

-1.8702 |

-2.0796 |

-3.4496 |

-3.9796 |

|

1.6 |

-0.024 |

7.50 |

-2.1485 |

-1.8702 |

-2.0118 |

-3.3818 |

-3.9118 |

|

1.8 |

-0.028 |

7.56 |

-2.2163 |

-1.8702 |

-1.9440 |

-3.3141 |

-3.8441 |

|

2.0 |

-0.032 |

7.63 |

-2.2841 |

-1.8702 |

-1.8763 |

-3.2463 |

-3.7763 |

|

2.2 |

-0.038 |

7.73 |

-2.3857 |

-1.9658 |

-1.8702 |

-3.1446 |

-3.6746 |

|

2.3 |

-0.040 |

7.77 |

-2.4196 |

-1.9997 |

-1.8702 |

-3.1107 |

-3.6407 |

|

2.4 |

-0.049 |

7.92 |

-2.5722 |

-2.1522 |

-1.8702 |

-2.9581 |

-3.4881 |

|

2.5 |

-0.059 |

8.09 |

-2.7417 |

-2.3217 |

-1.8702 |

-2.7886 |

-3.3186 |

|

2.6 |

-0.071 |

8.29 |

-2.9451 |

-2.5251 |

-1.8702 |

-2.5852 |

-3.1152 |

|

2.7 |

-0.085 |

8.53 |

-3.1824 |

-2.7624 |

-1.8702 |

-2.3480 |

-2.8780 |

|

2.9 |

-0.099 |

8.77 |

-3.4196 |

-2.9997 |

-1.8702 |

-2.1107 |

-2.6407 |

|

3.0 |

-0.106 |

8.89 |

-3.5383 |

-3.1183 |

-1.8702 |

-1.9920 |

-2.5220 |

|

3.3 |

-0.112 |

8.99 |

-3.6400 |

-3.2200 |

-1.8702 |

-1.8903 |

-2.4203 |

|

3.5 |

-0.117 |

9.07 |

-3.7247 |

-3.3048 |

-1.9347 |

-1.8702 |

-2.3356 |

|

3.7 |

-0.122 |

9.16 |

-3.8095 |

-3.3895 |

-2.0195 |

-1.8702 |

-2.2508 |

|

3.9 |

-0.126 |

9.23 |

-3.8773 |

-3.4573 |

-2.0873 |

-1.8702 |

-2.1830 |

|

4.1 |

-0.130 |

9.29 |

-3.9451 |

-3.5251 |

-2.1551 |

-1.8702 |

-2.1152 |

|

4.3 |

-0.135 |

9.38 |

-4.0298 |

-3.6098 |

-2.2398 |

-1.8702 |

-2.0305 |

|

4.5 |

-0.140 |

9.46 |

-4.1146 |

-3.6946 |

-2.3246 |

-1.8702 |

-1.9457 |

|

4.7 |

-0.145 |

9.55 |

-4.1993 |

-3.7793 |

-2.4093 |

-1.8793 |

-1.8702 |

Продолжение таблицы 1

|

Vi |

I0.5 |

f 1 |

f 2 |

f 3 |

f 4 |

рК 1 |

рК 2 |

рК 3 |

рК 4 |

|

0.5 |

0.1268 |

0.6568 |

0.4298 |

0.2812 |

0.1840 |

7.40 |

8.13 |

- |

- |

|

0.7 |

0.1367 |

0.6383 |

0.4057 |

0.2579 |

0.1639 |

7.41 |

8.22 |

- |

- |

|

1.0 |

0.1439 |

0.6255 |

0.3893 |

0.2424 |

0.1509 |

7.42 |

8.25 |

- |

- |

|

1.2 |

0.1518 |

0.6117 |

0.3722 |

0.2264 |

0.1378 |

7.43 |

8.28 |

- |

- |

|

1.4 |

0.1607 |

0.5970 |

0.3543 |

0.2103 |

0.1248 |

7.44 |

8.31 |

- |

- |

|

1.6 |

0.1704 |

0.5816 |

0.3360 |

0.1941 |

0.1121 |

7.45 |

8.34 |

- |

- |

|

1.8 |

0.1811 |

0.5653 |

0.3172 |

0.1779 |

0.0998 |

7.46 |

8.38 |

- |

- |

|

2.0 |

0.1929 |

0.5483 |

0.2981 |

0.1621 |

0.0881 |

7.48 |

8.42 |

- |

- |

Продолжение таблицы 1

|

2.2 |

0.1931 |

0.5481 |

0.2978 |

0.1618 |

0.0879 |

7.42 |

8.43 |

- |

- |

|

2.3 |

0.1931 |

0.5481 |

0.2978 |

0.1618 |

0.0879 |

- |

- |

- |

- |

|

2.4 |

0.1950 |

0.5454 |

0.2949 |

0.1594 |

0.0862 |

- |

- |

- |

- |

|

2.5 |

0.2012 |

0.5368 |

0.2855 |

0.1519 |

0.0807 |

- |

- |

- |

- |

|

2.6 |

0.2151 |

0.5187 |

0.2661 |

0.1366 |

0.0701 |

- |

- |

- |

- |

|

2.7 |

0.2421 |

0.4863 |

0.2333 |

0.1119 |

0.0537 |

- |

- |

- |

- |

|

2.9 |

0.2839 |

0.4427 |

0.1924 |

0.0836 |

0.0363 |

- |

- |

- |

- |

|

3.0 |

0.3118 |

0.4176 |

0.1705 |

0.0696 |

0.0284 |

- |

- |

- |

- |

|

3.3 |

0.3399 |

0.3948 |

0.1517 |

0.0583 |

0.0224 |

- |

- |

11.06 |

12.40 |

|

3.5 |

0.3479 |

0.3887 |

0.1469 |

0.0555 |

0.0210 |

- |

- |

11.09 |

12.47 |

|

3.7 |

0.3534 |

0.3847 |

0.1438 |

0.0537 |

0.0201 |

- |

- |

11.12 |

12.50 |

|

3.9 |

0.3601 |

0.3799 |

0.1401 |

0.0516 |

0.0190 |

- |

- |

11.15 |

12.54 |

|

4.1 |

0.3690 |

0.3737 |

0.1353 |

0.0490 |

0.0177 |

- |

- |

11.18 |

12.60 |

|

4.3 |

0.3832 |

0.3641 |

0.1282 |

0.0451 |

0.0158 |

- |

- |

11.24 |

12.68 |

|

4.5 |

0.4011 |

0.3529 |

0.1200 |

0.0408 |

0.0138 |

- |

- |

11.32 |

12.78 |

|

4.7 |

0.4185 |

0.3425 |

0.1127 |

0.0370 |

0.0122 |

- |

- |

11.39 |

12.88 |

Во-первых, доверительный интервал в большинстве обработанных величин более узок, что свидетельствует о достаточно высокой воспроизводимости результатов. Во-вторых, учитываются равновесные концентрации всех частиц в системе в процессе переноса протона. В-третьих, этот метод более нагляден и подтверждается диаграммами. В-четвертых, при решении многих систем уравнений зачастую константы диссоциации оказываются отрицательными.

Таким образом, разработана теоретическая модель определения термодинамических констант диссоциации многоосновных кислот в растворителях и предложена методика экспериментального подтверждения модельных уравнений.