Исследование шунгитовых пород и антраксолитов Карелии методом пиролитической масс-спектрометрии с поверхностной ионизацией

Автор: Хомиченко Антон Анатольевич, Фомин Олег Константинович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 2 (123), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье описан эксперимент по исследованию органического вещества шунгитов и антраксолитов четырех карельских месторождений методом пиролитической масс-спектрометрии с поверхностной ионизацией. Приведены результаты и сделаны выводы о влиянии миграционных процессов на природу органического вещества шунгитовых пород и антраксолитов.

Пиролитическая масс-спектрометрия, поверхностная ионизация, шунгиты, антраксолиты, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/14750085

IDR: 14750085 | УДК: 537.58;543;553

Текст научной статьи Исследование шунгитовых пород и антраксолитов Карелии методом пиролитической масс-спектрометрии с поверхностной ионизацией

В природе имеются объекты, содержание органических веществ в которых находится на уровне микропримесей. Например, антраксолиты, некоторые виды почв, археологические объекты и т. п. Обнаружение и идентификация органических веществ в этих объектах представляет большой интерес. Такая информация позволяет раскрыть историю формирования анализируемых объектов и механизм протекавших при этом процессов. Например, в проблеме происхождения шунгитов определение природы органического вещества, входящего в состав шунгитовых пород, играет ключевую роль. При решении этой задачи через экстракцию органического вещества органическими растворителями сталкиваются с трудностями, связанными с загрязнением образцов в ходе подготовки проб. Необходим метод определения присутствия органического вещества и его идентификации, при котором образец не проходил бы предварительной обработки органическими реактивами. Таким методом может быть пиролиз образца в источнике ионов масс-спектрометра с последующей ионизацией продуктов пиролиза и регистрацией масс-спектров. Масс-спектр образующихся ионов позволяет получить информацию о природе органического вещества, присутствующего в образце.

Существуют несколько классификаций шунгитовых пород (ШП) [12]. В геолого-генетической классификации М. М. Филиппова шунгиты первой разновидности (по классификации П. А. Борисова) выделены в особый класс – антраксолиты. Органическое вещество (ОВ) антраксолитов имело свою геологическую историю, отличающуюся от геологической истории ОВ ШП. На стадии нефтогенеза углеводороды, образовавшиеся из первичного ОВ, отделились от материнской породы, заполнили пустоты в породе и в дальнейшем вызревали самостоятельно, в отсутствие ощутимых взаимодействий с минеральной частью ШП. Неотделившаяся часть ОВ вызревала в тесном взаимодействии с минеральной частью ШП. Это позволило предположить разную химическую природу ОВ в ШП и антраксолитах и послужило основанием для выделения антраксолитов в особый класс горных пород. Однако эти представления базируются на результатах геолого-геохимических исследований, в которых прямых химических характеристик ОВ не было получено. Элементный анализ антраксолитов показывает, что в них содержатся биофильные элементы [9], что является одним из главных косвенных доказательств биологического происхождения ОВ ШП.

Трудности исследования ОВ антраксолитов связаны с тем, что оно относится к битумам, вызревшим до стадии высших антраксолитов, и поэтому содержит очень низкие концентрации органических молекулярных структур (в химическом смысле). Кроме того, вследствие миграционной природы ОВ в нем содержится также очень мало зольных компонентов, соответствующих исходной минеральной составляющей. Объекты с ожидаемым сверхмалым содержанием ОВ (антраксолиты) исследователи обычно обходят вниманием, а когда решаются обнаружить в них ОВ, то не получают надежных результатов [4]. Пока для идентификации ОВ в антраксолитах использовалась ИК-спектроскопия, но метод не дал однозначных результатов качественного анализа ОВ антраксолитов [4], [7], [11] и был признан ненадежным [9]. Единственная попытка применить масс-спектрометрию к анализу ОВ антраксолитов была сделана в работе [5]. В ней были зарегистрированы лишь метан и этан в продуктах термической десорбции органических веществ из антраксолитов.

В нашей работе в качестве объектов исследования были выбраны антраксолиты из четырех карельских месторождений шунгитовых пород: Шуньга, Чеболакша, Нигозеро и Максово.

Эксперименты проводились на масс-спектрометре МИ1201Т с использованием двухленточного ионного источника с поверхностной ионизацией. Подробно методика экперимента описана в [13].

В масс-спектрах, полученных для исследованных образцов антраксолитов, удалось наблюдать группы линий, которые связаны с ионизацией органических молекул или радикалов, образующихся при пиролизе ОВ антраксолитов на ленточке испарителя и выходящих в газовую фазу.

Источником ОВ в нашем случае являются, по всей вероятности, закрытые микропоры с включенным в них ОВ. Об этом говорит ряд фактов.

-

1. Высокая температура испарителя, отвечающая появлению органических ионов в масс-спектре. Если бы ОВ было адсорбировано или встроено в открытые структуры антраксолита, то появление органических ионов должно было наблюдаться при гораздо более низких температурах, отвечающих прочности адсорбционных связей или началу пиролитического разложения органических молекул (400–500 оС).

-

2. Взрывной характер появления ОВ в ионном источнике. Это выражается в резком появлении и росте интенсивности органических ионов при температуре образца, немного превышающей пороговую (∼1030 K), в кратковременном заметном повышении давления в области источника, в сильном уширении линий органических ионов.

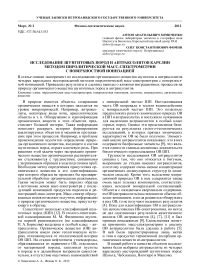

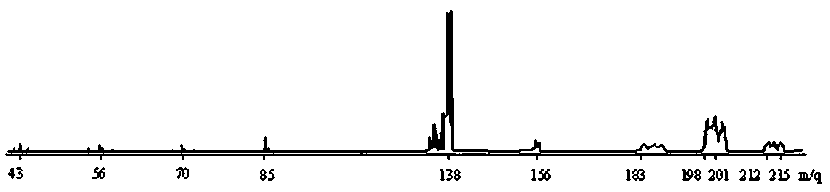

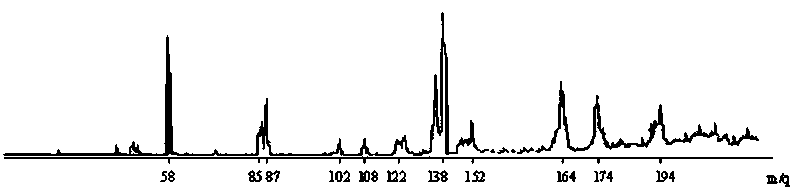

Высокий температурный порог пиролиза антраксолитов с выделением летучих продуктов (973 К) был также обнаружен в работе [6]. В работе [3] методом ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) показано, что в интервале температур 600–1050 °С завершается определенного типа перестройка химических связей. Результаты нашей работы говорят о том, что при температурах выше пороговой интенсивно протекают процессы отщепления водорода и легких углеводородных частиц (СН х , С 2 Н х ). Масс-спектры различных образцов антраксолитов и шунгитов исследованного ряда и их некоторые характеристики показаны на рис. 1, 2.

Идентификация наблюдаемых ионов ОВ может быть проведена на данном этапе исследований лишь в самых общих чертах – на уровне рядов органических соединений.

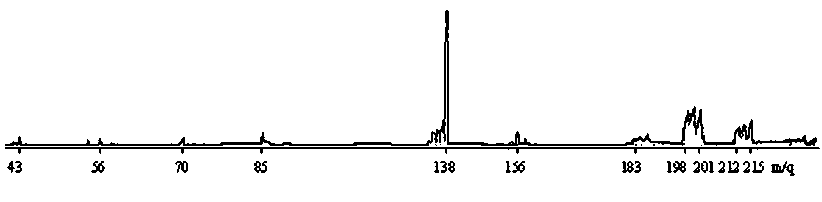

На основании работ по изучению состава остаточных битумоидов максовитов и шунгитов [2], [8], [10], [11], [12] можно было ожидать появления в масс-спектрах линий, связанных с поверхностной ионизацией углеводородов, кислот, эфиров, кетонов, азотсодержащих соединений ряда акридина, ароматических соединений с изолированными и конденсированными бензольными ядрами. С углеводородами, по-видимому, связаны ионы на массах 43, 55, 57, 85, образующиеся при поверхностной ионизации алкильных радикалов, соответственно, С3Н7, С4Н7, С4Н9 и С6Н13 [1]. Последние образуются при пиролизе антраксолита на ленточке-испарителе. Особен- но богат этими ионами масс-спектр для образца максовита из Максова (рис. 2). Для поверхностной ионизации кетонов характерно наличие пика с m / e = 43 (СН3СО+) [14], поэтому возможно, что в нашем случае ион с массой 43 имеет вклад и от поверхностной ионизации кетонов.

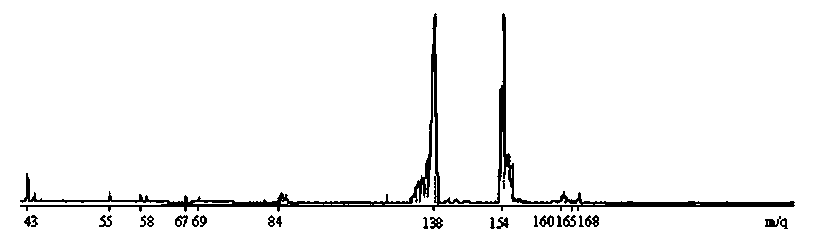

Группу линий с m / e = 154–165 в масс-спектре нигозерского образца антраксолита (рис. 1) предположительно можно рассматривать как свидетельство присутствия в нем таких ароматических соединений, как 2-этил-тетралин (m / e = 160), а также дифенилметан (М = 168). Реакции дегидрирования этих соединений на ленте испарителя могут дать радикалы, поверхностная ионизация которых может дать группу линий в указанном интервале масс-спектра. 2-этил-тетралин был обнаружен ранее в составе остаточных битумо-идов шунгитов [2]. В этой работе идентифицированы также азотсодержащие структуры ряда акридина. Последние соединения могут обеспечить появление групп линий в интервале m / e = 183–215 а. е. м. (тектонафтоиды из месторождений Шуньга и Чеболакша) (рис. 1). Например, октагидроакридин (m / e = 187) и его метилпро-изводные могут в процессах дегидрирования и деметилирования дать все частицы, поверхностная ионизация которых обеспечит регистрацию ионов с m / e = 183–215 а. е. м. (см. таблицу).

Идентификация возможных органических соединений в исследованных масс-спектрах

|

m / e |

ОВ |

Формула |

Литература |

|

43, 55, 57, 85 |

алкильные радикалы |

CH, CH, CH, 3 7 C4 6 H 1 7 3 4 9 |

[1] |

|

43 |

кетоны |

CH3CO + |

[14] |

|

154–165 |

ароматические соединения (2-этилтетралин) |

CH2 сн2 CH2 CH2 |

[2], [8] |

|

168 |

дифенилме-тан |

(C6H5)2CH2 |

[1] |

|

183–215 |

азотосодержащие структуры ряда акридина |

C13H9N |

[2], [8] |

На рис. 1 сравниваются масс-спектры, записанные в интервале 42–300 а. е. м. при оптимальных температурах ленточек-испарителей Т опт . Т опт немного отличаются друг от друга, что связ. ано .с разными кинетическими характеристиками процессов пиролиза антраксолитов разного происхождения. В графе 2 приведены генетические типы исследованных антраксолитов. Они отражают преимущественные миграционные процессы, которые привели к формированию современных антраксолитов выбранных месторождений [12]. Данные рисунки показывают, что вид масс-спектра органических ионов, по-видимому, определяется характером миграционных процессов, в которых участвовало ОВ соответствующего месторождения.

Шуньга

Тектонафтоид

Чеболакша

Тектонафтоид

Максово

Пиронафтоид

Нигозеро

Переотложенный пиронафтоид

Рис. 1. Сравнение масс-спектров антраксолитов месторождений Шуньга, Чеболакша, Максово, Нигозеро

Ближе всего друг к другу находятся масс-спектры продуктов пиролиза антраксолитов, ОВ которых не претерпело заметных химических превращений при миграции (тектонафтоиды Шуньги и Чеболакши). Масс-спектр для пиро-нафтоида из Максова заметно обогащен «углеводородными» линиями, которые, по-видимому, отражают накопление при термическом воздействии на породу продуктов крекинга исходного ОВ – углеводородов. Переотложенный антраксолит из Нигозера, как следует из вида масс-спектра, потерял в миграционных процессах то органическое вещество, которое при пиролизе дает в масс-спектре продуктов характерную группу линий в интервале 183–215 а. е. м.

Использованный метод позволяет пролить свет и на другой важный вопрос геохимии шунгитоносных пород: имеется ли генетическая связь между миграционным ОВ и ОВ материнских пород. Для этого можно сравнить масс-спектры продуктов пиролиза шунгитов и мак-совитов с масс-спектрами продуктов пиролиза соответствующих антраксолитов.

На рис. 2 приведены масс-спектры продуктов пиролиза шунгита из Шуньги и максовита из Максова. Сравнение их с масс-спектрами соответствующих антраксолитов показывает, что такая связь осуществляется лишь частично. Так, пиронафтоиды (Максово) наследуют главным образом «углеводородную» составляющую ма- теринского ОВ, а тектонафтоиды – составляющую, характеризуемую группой пиков в интервале m / e = 183–215 а. е. м. Гораздо в большей степени выражена аналогия между масс-спектрами шунгита и максовита, что отражает единое происхождение протошунгитового вещества. Масс-спектр продуктов пиролиза шунгита и максовита условно можно разделить на две части: группа пиков, которые прослеживаются и в антраксолитах (m / e = 183–215 а. е. м.), и «углеводородный» масс-спектр, занимающий весь исследованный диапазон масс и связанный, очевидно, с поверхностной ионизацией ОВ – радикалов, образующихся на ленте-испарителе. Эти группы пиков отвечают, по-видимому, двум типам ОВ, которые по-разному ведут себя в миграционных процессах. «Углеводородная» часть легко теряется в тектонафтоидах и переотложенных антраксолитах. Возможно, что отвечающее за нее ОВ обладает достаточно низким средним молекулярным весом и легко теряется в миграционных процессах. В случае антраксолита из Максова, претерпевшего достаточно сильное термическое воздействие, можно предположить, что в этом случае скорость накопления «углеводородов» за счет крекинга материнского ОВ заметно превышала потерю. Группы линий в масс-спектрах продуктов пиролиза шунгитовых пород m / e = 183–215 а. е. м., по-видимому, отвечают ОВ, достаточно устойчивым, чтобы со-

|

Шуньга |

Шунгит |

1 л / 43 555760 77 8 5 87 IB 138 156 174 183 2i5m/q. |

|

Максово |

Максовит |

43 S3 58 60 77 8 5 87 183 215 m/q. |

Рис. 2. Сравнение масс-спектров шунгитовых пород месторождений Шуньга и Максово

храниться в миграционных процессах, в отличие от нигозерских антраксолитов, у которых устойчивость ОВ, связанного с m / e = 154–165 а. е. м., выше, чем ОВ, связанного с m / e = 183–215 а. е. м.

Углеводородные трактовки наших масс-спектров согласуются с результатами исследования ОВ в антраксолитах и шунгитах, где физико-химическими методами в качестве основного компонента зарегистрированы углеводороды [11].

ВЫВОДЫ

-

1. Пиролитическая масс-спектрометрия с поверхностной ионизацией продуктов пиролиза на окисленном вольфраме оказывается удобным методом сравнительного исследования органического вещества природных объектов (антраксолитов, шунгитов и др.) с малым содержанием ОВ, в отличие от метода экстракции и химического анализа экстрагированного ОВ.

-

2. Метод поверхностной ионизации позволяет достаточно просто и надежно зафиксировать присутствие остаточного ОВ в сильно метаморфизированных породах биогенного происхождения. Наблюдаемость или ненаблюдаемость ионов органического вещества в масс-спектрах поверхностной ионизации для образцов углеродсодержащих пород различных месторождений и характер наблюдаемых масс-спектров позволит пролить свет на историю их формирования.

-

3. На примере шунгитовых пород Онежской структуры показано, что такой подход позволяет надежно обнаруживать остаточное ОВ в антраксолитах, прослеживать влияние миграционных процессов на природу остаточного ОВ антраксолитов, устанавливать генетические связи между ОВ шунгитоносных пород.

-

4. Источником ОВ в нашем случае, по видимому, являются микропоры с заключенным в них ОВ.

Список литературы Исследование шунгитовых пород и антраксолитов Карелии методом пиролитической масс-спектрометрии с поверхностной ионизацией

- Бейнон Дж. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии: Пер. с англ. Л.: Химия, 1972. 368 с.

- Бондарь Е. Б., Клесмент И. Р., Куузик М. Г. Исследования структуры и генезиса шунгитов//Горючие сланцы. 1987. № 4/4. С. 377-393.

- Галлеев А. А., Филлипов М. М. Природа дефектов молекулярной структуры высших антраксолитов по данным ЭПР-спектроскопии//Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 8. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2005. С. 121-127.

- Дюккиев Е. Ф., Туполев А. Г. Спектры поглощения шунгита-I в видимой, УФ и ИК-областях//Шунгиты -новое углеродистое сырье. Петрозаводск: Карелия, 1984. С. 52-53.

- Калинин Ю. К., Пунка А. П., Щипцова Е. И., Дюккиев Е. Ф. Состав летучих веществ миграционных шунгитов//Минеральное сырье Карелии. Петрозаводск: Институт геологии КНЦ РАН, 1977. С. 125-132.

- Ковалева А. В. Структурная эволюция твердых углеводородов в условиях термального воздействия: Автореф. дис.. канд. геолого-минерал. наук. Сыктывкар, 2003.

- Лобзова Р. В., Галдобина Л. П. О шунгитообразовании (на примере Карелии)//Новые и дефицитные виды неметаллических полезных ископаемых. М., 1987. С. 51-57.

- Мишунина З. А., Корсакова А. Г. Геохимия керогена графитоидных и шунгитовых сланцев и карбонатов протерозоя Южной Карелии//Советская геология. 1977. № 3. С. 40-54.

- Органическое вещество шунгитоносных пород Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1994. 208 с.

- Сидоренко А. В., Сидоренко С. А. Органическое вещество в докембрийских осадочно-метаморфических породах//Советская геология. 1971. № 5. С. 3-20.

- Соловьева А. Б., Рожкова Н. Н., Глаголев Н. Н., Зайченко Н. А. Органическое вещество шунгитовых пород//Углеродсодержащие формации в геологической истории: Труды междунар. симпозиума (2-7 июня 1998 г., Петрозаводск). Петрозаводск: КНЦ РАН, 1998. С. 131-134.

- Филиппов М. М. Шунгитоносные породы Онежской структуры. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2002. 280 с.

- Фомин О. К., Хомиченко А. А. Использование поверхностной ионизации органических молекул для исследования некоторых вопросов геохимии//Журнал технической физики. 1998. Т. 68. № 3. С. 79-80.

- Fujii J., Kakazaki K. An investigation on surface ionisation of oxygen contained organic molecules//Int. J. Mass Spectr. Ion. Processes. 1991. Vol. 104. P. 129-136.