Исследование скорости оттайки грунтоледовых тел в воде

Автор: Кисляков В.Е., Лакин Д.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 7 т.6, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается возможность применения хладагента в разработке россыпных месторождений континентального шельфа в зимний период и связанные с этим изучения свойств ледовой оболочки грунтоледовых тел в процессе оттайки.

Континентальный шельф, хладагент, грунтоледовые тела, оттайка

Короткий адрес: https://sciup.org/146114790

IDR: 146114790 | УДК: 622.271.5

Текст научной статьи Исследование скорости оттайки грунтоледовых тел в воде

В решении Совета безопасности Российской Федерации от 28 марта 2001 г. «О сырьевой безопасности России в XXI веке» отмечена необходимость исследования ресурсного потенциала российской Арктики, включая шельф и острова. Это слабоизученный и весьма перспективный регион для обнаружения крупных и уникальных месторождений полезных ископаемых («Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года» и подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» ФЦП «Экология и природные ресурсы России» [1]).

Российский Арктический шельф площадью 6,3 млн км обладает богатыми ресурсами газа, газового конденсата и нефти. Но не стоит оставлять без внимания и твёрдые полезные ископаемые, которые также играют для нашей страны немаловажную роль в вопросе увеличения ресурсной базы.

Разработка Арктического шельфа помимо отсутствия приемлемой технологии затрудняется тяжелыми ледовыми условиями, постоянным воздействием на людей и технику отрицательных температур, обледенением добычного оборудования и т.д.

В такой обстановке существующие технологии либо совсем не применимы, либо приводят к значительным затратам на освоение. С другой стороны, рассматривать лед и отрицательную температуру окружающей среды можно не как недостаток, а как определенный выход из сложившейся проблемы.

Для образования льда в естественных условиях необходима потеря тепла водой, некоторое переохлаждение и присутствие в воде ядер кристаллизации. К ядрам кристаллизации относятся мельчайшие частицы пыли, грунта, снежинки. Вокруг этих ядер образуются мельчайшие диски льда. Срастаясь между собой, они превращаются в иглы – кристаллы льда [2].

В предложенной технологии подводной добычи полезных ископаемых для охлаждения воды и скорейшего начала образования кристаллов вокруг частиц используется хладагент. Роль хладагента выполняет воздух отрицательной температуры, преобладающий в арктических широтах.

В подводный забой подается хладагент, под действием которого на частицы россыпи намораживается лёд. Грунтовая частица находится в забое до тех пор, пока масса льда, намороженного на неё, не будет достаточной для того, чтобы под действием выталкивающей силы и разности плотностей грунтоледового тела и воды транспортировать его на поверхность. Грунтоледовые тела (ГЛТ) – частицы полезного ископаемого (ядра кристаллизации), взвешенные в толще воды и покрытые льдом под воздействием хладагента.

Одной из главных задач использования хладагента в разработке россыпных месторождений континентального шельфа в зимний период является не только уменьшение затрат энергии на транспортирование полезного ископаемого со дна континентального шельфа, но и уменьшение вреда, наносимого окружающей среде при добыче полезного ископаемого подводным способом.

Для определения параметров предлагаемой технологии [3] и её внедрения было произведено детальное изучение процессов оттайки ледовой оболочки грунтоледового тела в процессе транспортирования полезных ископаемых со дна континентального шельфа.

Таким образом, целью настоящих исследований является изучение качества ледовой оболочки в процессе транспортирования ГЛТ в водной среде.

Объект исследования и методика проведения эксперимента по определению скорости таяния грунтоледовых тел

С учетом возможности использования предлагаемой технологии в северных морях России оттайка ГЛТ производилась в интервале температур от 1 до 7 ºС с исходной массой образцов 15, 30, 50 г. В ходе проведения эксперимента изменялась температура воды (t в ) в зоне контакта с ГЛТ.

Подготовка образца ГЛТ осуществлялась следующим образом. Пластиковую ёмкость наполняли необходимым количеством воды, в процессе кристаллизации в неё вмораживали частицы грунта массой, превышающей подъёмную способность ледовой части образца. Одновременно с грунтовыми частицами в формирующийся образец вмораживали нить.

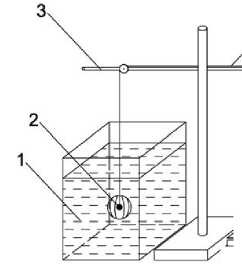

Структура стенда для проведения эксперимента приведена на рис. 1.

После установления заданной температуры воды в кювету помещали образец ГЛТ, соединённый нитью через блоки на штативе с гирей (выполняющей роль контргруза) на весах. В процессе проведения эксперимента фиксировали изменение веса образца ГЛТ.

По результатам эксперимента после обработки полученных данных были определены такие параметры, как скорость и интенсивность оттайки ГЛТ.

Результаты исследования влияния температуры воды на ледовую поверхность грунтоледового тела

Оттайка образцов ГЛТ обусловлена образованием на поверхности льда жидкой плёнки или явлением поверхностного плавления. Такая плёнка носит название квазижидкого (поверх- – 775 –

Рис. 1. Стенд для определения параметров оттайки образцов ГЛТ: 1 – кювета с водой; 2 – образец ГЛТ; 3 – штатив с блоком; 4 – нить; 5 – лабораторные гири; 6 – весы ностного) слоя [4]. Разрушение кристаллической решетки льда происходит в поверхностном слое с достижением температуры плавления 0 ºС. Ограничением данного процесса является лишь скорость переходных процессов в условиях свободной конвекции (в спокойной воде) и вынужденной конвекции при циркуляции воды.

Для получения математической модели оттайки необходимо знать геометрические параметры образцов ГЛТ.

Объём исследуемых образцов (см3) определяется из выражения (1)

V0 = mисх.л / Рл + mг / Рг , где mисх.л и mг – исходная масса льда и масса грунта, г; ρл и ρг – плотность льда и плотность грунта, г/см3.

При образовании ГЛТ в ходе барбатирования подводного забоя хладагентом, находясь под постоянным воздействием отрицательной температуры, частицы полезного ископаемого будут стремиться к более совершенной обтекаемой форме (шар).

Зная формулу объёма шара, преобразуем её и определим радиус образца:

V = 4/3 • п-R 3,

3V = 4 ■ п-R 3,

Для того чтобы перейти на площадь образца, воспользуемся формулой площади шара, подставив в неё выражение (4):

5 о = 4 ■ п

31 I .

U 4 ■ п J

В получившейся формуле заменим V на выражение (1):

0 , 0 -

В таблице 1 представлены параметры исследуемых образцов ГЛТ. Исходная масса ГЛТ mисх.ГЛТ = mл + m г .

При статистической обработке полученных в ходе эксперимента данных построена модель m = mисх.ГЛТ — q • Т -10,(8)

где q – скорость оттайки ГЛТ, мг/мин; T – время нахождения образца в воде, мин.

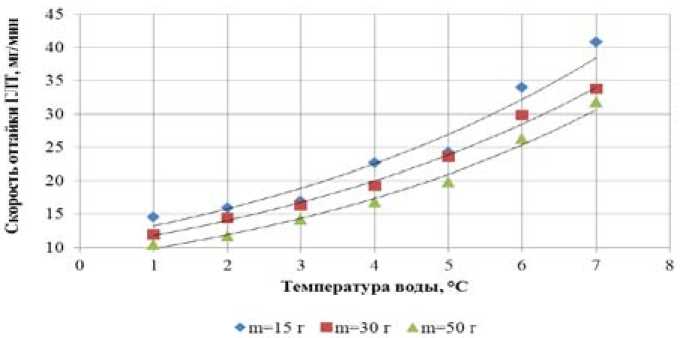

В свою очередь, модель скорости оттайки ГЛТ имеет следующий вид:

q = a ■ e ' 4, где a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от исходной массы образца:

a = -0,0839 ■ m исхТЛТ +12,386,(10)

b = 0,0004 ■ m исхГЛТ + 0,1696,(11)

t в – температура воды, ºС.

Модель скорости оттайки ГЛТ в зависимости от температуры воды представлена на рис. 2.

Таблица 1. Параметры ГЛТ

|

Исходная масса наблюдаемого образца, г |

Радиус образца, см |

Площадь поверхности образца, см2 |

|

15 |

1,52992 |

29,413 |

|

30 |

1,92758 |

46,69 |

|

50 |

2,28539 |

65,633 |

Рис. 2. График изменения скорости оттайки ГЛТ в зависимости от температуры воды

Выводы

По результатам эксперимента выявлено, что наличие в ГЛТ пузырьков воздуха увеличивает подъёмную силу ледовой части образца, что положительно влияет на процесс выемки грунта из подводного забоя и его транспортирования к поверхности.

Математическая модель удельной скорости оттайки ГЛТ адекватна реальному физическо -му процессу, что оправдывает её применение для прогнозирования скорости и времени всплытия частицы ГЛТ с учётом условий образования.