Исследование следов на костяных ретушерах из Чагырской пещеры с использованием профилометра

Автор: Колясникова Анна Сергеевна, Чистяков П.В., Колясникова Анастасия Сергеевна

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Костяные ретушеры - это инструменты, которые использовались древним человеком для обработки каменных орудий. Ретушеры изготавливались преимущественно из костей животных, являвшихся предметом охоты древнего человека. Они наиболее характерны для неандертальских орудийных коллекций, однако встречаются и в других культурно-хронологических контекстах всех этапов каменного века на территории Евразии и за ее пределами. Исследования костяных ретушеров проводятся более ста лет с использованием множества разных методов. Следы использования на ретушерах, как правило, изучаются при помощи микроскопа с увеличением до x 50 и разделяются по морфологическим признакам. Измеряются в основном сами орудия и их активные зоны, отдельные следы на ретушерах измеряются редко. На сегодняшний день существует несколько разных классификаций следов использования на костяных ретушерах с выделением от двух до четырех типов следов. В данной работе приведены результаты морфометрического исследования наиболее распространенной и признанной большинством исследователей категории следов на ретушерах - коротких насечек с V-образным или трапециеобразным профилем с применением методов высокоточного трехмерного моделирования. Для получения детальной информации о морфометрических характеристиках выбранной для исследования категории следов на ретушерах были использованы высокоточный трехмерный сканер структурированного подсвета и трехмерный профилометр поверхности, позволяющие на микроуровне анализировать следы на поверхности ретушеров. В настоящей работе измерены показатели длины, ширины, глубины и углов отдельных, не перекрывающих друг друга следов (канавок) на активных площадках ретушеров из Чагырской пещеры. В результате был определен средний размер таких следов для ретушеров с разной степенью утилизации и угол их наклона в сечении. Размеры изученных следов были сопоставлены с размерами следов на активных зонах ретушеров других среднепалеолитических стоянок, опубликованными ранее другими исследователями.

Палеолит, костяные ретушеры, чагырская пещера, профилометр, трехмерное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146129

IDR: 145146129 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0154-0160

Текст научной статьи Исследование следов на костяных ретушерах из Чагырской пещеры с использованием профилометра

Ретушеры из органиче ского сырья являются наиболее распространенными костяными орудиями среднего палеолита. Они многочисленны на неандертальских стоянках, однако их находили на памятниках всех этапов каменного века, начиная с раннего палеолита и до неолитического времени [Taute, 1965; Vincent, 1993; Mallye et al., 2012]. Самые ранние упоминания о костяных ретушерах в научных работах встречаются в XIX в. [Leguay, 1877]. В 1906 г. Анри Мартен описал коллекцию костяных орудий стоянки Ля Кина (Франция) и интерпретировал их как инструменты, связанные с обработкой дерева или каменных орудий [HenryMartin, 1906].

Костяные ретушеры относятся к неформальным орудиям, не поддающимся четкой классификации по форме и зачастую без специальной подработки. Уже к концу ХХ в. костяные ретушеры были окончательно выделены как отдельный тип костяных орудий, использовавшийся для обработки камня [Vincent, 1993; Malerba, Giacobini, 2002; Armand, Delagnes, 1998]. На нескольких таких орудиях были обнаружены микрочастицы кремня, о ставшиеся после ретуширования каменных инструментов [Mallye et al., 2012].

Существует множество работ, авторы которых фокусировались на изучении и классификации следов использования на костяных ретушерах [Бонч-Осмоловский, 1940; Rigaud, 1977; Vincent, 1993; Armand, Delagnes, 1998; Auguste, 2002; Mallye et al., 2012; Daujeard et al., 2014]. Одна из первых таких классификаций была приведена в экспериментальной работе А. Риго и включала в себя три категории: насечки (фр. hachures), длинные тонкие царапины (фр. éraflures) и выщербины или сколы, образованные в результате наложения первого типа следов друг на друга (фр. cupules) [Rigaud, 1977].

Другая классификация, признанная и использованная многими по следующими авторами, приведена в исследовании А. Венсан. Автор выделила три типа следов на ретушерах: канавки (фр. hachures), выщербины (фр. entailles) и округлые следы (фр. cupules) [Vincent, 1993]. Д. Арман и А. Делань экспериментально обосновали морфо- логическое разделение следов А. Венсан. Первый тип – тонкие, удлиненные канавки (фр. hachures), согласно их наблюдениям, были оставлены ударами, нанесенными под острым углом и под наклоном. Второй тип следов, ямки (фр. cupules), были результатом сильных ударов о неровные части края каменного орудия или ретуши о стрых частей инструмента. К третьему типу относятся выщербины (фр. entailles), они были связаны с повторяющимися ударами под углом между 120 и 160°. Еще один тип следов, отмечаемый многими исследователями, это длинные тонкие царапины, идущие перпендикулярно другим следам использования. Такие следы относят к подготовке рабочей поверхности или к снятию надкостницы (Armand, Delagnes, 1998, цит. по [Mozota, 2018]).

Классификации следов на костяных ретушерах различаются у разных авторов, что может объясняться как различиями орудий разных стоянок, так и разными исследовательскими подходами к классификации. Например, тип следов, часто выделяемый исследователями как округлые лунки иногда имеет разные описания, одни авторы называют их следами округлой или овальной формы [Vincent, 1993], другие разделяют их на округлые и треугольные [Mallye et al., 2012], а в некоторых работах они вовсе не упоминаются [Rigaud, 1977]. Однако во всех известных отечественных и зарубежных классификациях следов использования на ретушерах выделена категория коротких линейных следов с незначительными терминологическими различиями [Бонч-Осмоловский, 1940; Chase, 1990; Vincent, 1993; Daujeard et al., 2014]. Определение характерных для ретушеров следов Ф.Г. Чейза, используемое многими исследователями, описывает именно этот тип следов: короткие, глубокие и субпараллельные отметки с V-образными секциями. Экспериментальное исследование Д. Арман и А. Делань показало, что такие насечки (фр. hachures) появились в результате ударов под углом около 40° и при слабой хватке костяного орудия.

Немногие авторы приводили в публикациях измерения непосредственно самих насечек на ретушерах. Г.А. Бонч-Осмоловский описал такие следы на ретушерах грота Кийк-Коба как «на- сечки», имеющие форму узкого короткого надреза с рваными краями. Согласно его исследованию их длина составила 3–4 мм, ширина 0,5 мм, а глубина до 1 мм [Бонч-Осмоловский, 1940]. К. Шваб в сравнении следов на ретушерах верхнего и среднего палеолита указала на их различия по длине, и что средние значения длины следов на ретушерах среднепалеолитических стоянок равны 3,7 мм. Значения длины больше 2,5 мм она оценивала как длинные следы, а те, что меньше, короткие [Schwab, 2002]. Патрик Огюст при изучении и сравнении ретушеров двух археологических памятников среднего палеолита Бьяш-Сен-Ва (Франция) и Кульна (Чехия) показал вариабельно сть размеров следов на них. В результате измерений длины, ширины и глубины следов автор сделал вывод, что длина является наименее стандартизированным показателем и в среднем колеблется от 1,3 до 1,9 мм. Самый низкий показатель длины 0,6 мм, а самый высокий 11,6 мм. Глубина следов в среднем имеет значение от 0,31 до 0,36 мм, и по заключению П. Огюста имеет самый низкий коэффициент вариации. Сравнив размеры следов на ретушерах двух разных среднепалеолитических комплексов, автор заключил, что они демонстрируют хорошее сходство значений [Auguste, 2002]. Длина следов на ретушерах со среднепалеолитических стоянок Кина, Шарант (Франция) и Сан Бернардино, Фумане (Италия), согласно исследованию Дж. Малерба и Дж. Джакобини, составила от 2 до 6 мм. Но исследователи отметили, что изолированных следов на ретушерах немного и выборка недостаточна для получения общей картины их размеров [Malerba, Giacobini, 2002].

В большинстве исследований костяных ретушеров основным оборудованием для изучения следов являются разные виды микроскопов с увеличением до ×50 [Armand, Delagnes, 1998; Mallye et al., 2012]. Морфометрические описания ретушеров чаще всего основаны на измерениях максимальных значений длины, ширины и толщины орудий, иногда добавляются размеры активных зон. Измерение размера, а также углов самих следов использования крайне сложно провести вручную. При помощи профилометра сделать такие измерения возможно для следов практически любого размера с высокой точностью. Профилометр в археологии уже применялся для изучения порезов на костях и зубах и показал свою эффективность [Casanova, Roldán, Subirà, 2020; Kolobova et al., 2021].

Публикации, связанные с использованием профилометрической микроскопии для изучения ко стяных ретушеров единичны. В 2014 г. Камий Дожеар использовала профилометр для измере- ния углов и микрорельефа одной категории следов на экспериментальных и археологических ретушерах. Применение профилометра помогло определить, что длинные царапины, расположенные перпендикулярно о стальным следам, являются результатом контакта поверхности ретушера с выступами на краю каменного инструмента и иногда перекрывают другие следы [Daujead et al., 2014].

Для изучения костяных ретушеров из Чагырской пещеры ранее был успешно применен метод трехмерной геометрической морфометрии, показавший, что все проанализированные орудия имеют более или менее сходную морфологию и что группа с наиболее изменчивой формой – это ретушеры с незначительными повреждениями [Kolobova et al., 2020]. Профилометр для исследования ретушеров Чагыр-ской пещеры применяется впервые.

Материалы и методы

Чагырская пещера расположена в среднегорном районе Cеверо-Западного Алтая. Среднепалеолитические комплексы памятника содержат богатейшие материалы, включающие остатки каменной и костяной индустрий неандертальцев. Коллекция костяных орудий Чагырской пещеры содержит более тысячи целых или фрагментированных орудий, большинство из которых служили ретушерами [Baumann et al., 2020].

Для сканирования были отобраны 6 костяных ретушеров с целыми активными площадками из слоев 6в/2 и 6а Чагырской пещеры раскопок 2021 г. На отобранных ретушерах следы были разделены по классификации А. Вансен на три группы: канавки, выщербины и округлые следы [Vincent, 1993]. Для исследования был выбран один наиболее часто встречающийся тип следов на ретушерах – прямые короткие канавки. Измерения проводились только для целых четко различимых следов, не перекрывающих друг друга. Для других типов следов измерения не проводились.

Трехмерное сканирование осуществлялось при помощи автоматизированной системы 3D-сканирования детализированных объектов Solutionix D700, которая обеспечивает высокую точно сть сбора данных о геометрии объекта — до 29 микрон. Сканирование артефактов производило сь по ранее опубликованному алгоритму [Kolobova et al., 2019]. Модель каждого отсканированного образца состоит из 1890536 полигонов. Построение поперечных профилей и высокоточные измерения производились с помощью промышленного трехмерного профилометра Gocator 3504. Данный профилометр имеет область сканирования

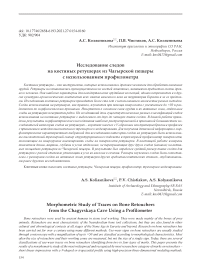

Рис. 1. Измерения ширины, глубины и угла канавки на активной площадке ретушера из Чагырской пещеры на трехмерной модели орудия.

равную 49 × 136 × 170 мм и обеспечивает разрешение 6,7 микрон по оси XY и до 0,2 микрон по оси Z. Для определения основных морфологических особенностей изучаемых следов мы измерили следующие параметры: длина, ширина, глубина насечек (точность – 0,001 мм) и угол схождения стенок насечек в поперечном сечении (точность – 0,001°). За ширину одного следа было взято среднее значение замеров ширины в 4 равноудаленных друг от друга местах по длине каждой канавки. Длина измерялась от края до края, а глубина и угол в центре канавки (рис. 1).

В программе Geomagic Wrap был измерен объем костного материала, потерянного ретушером в результате использования [Kolobova et al., in press]. Это измерение проводилось с целью разделения активных зон по степеням сработанности. Выбранные ретушеры не имели следов погрызов хищников или крупных сколов на активных зонах, что позволило с высокой точностью определить выкрошенный в процессе утилизации объем кости.

Результаты

Костяные ретушеры изготовлены из фрагментов диафизов длинных трубчатых костей крупных копытных животных. Всего были изучены 9 активных зон ретушеров, т.к. три ретушера имеют по 2 активные площадки. Объем выкрошенного материала на разных активных зонах ретушеров сильно различается, от 0,2 до 85,5 мм³. По степени сработанности зоны были разделены на три категории: слабая (1), средняя (2) и сильная (3). От нуля до 10 мм³ – сла-

10 •

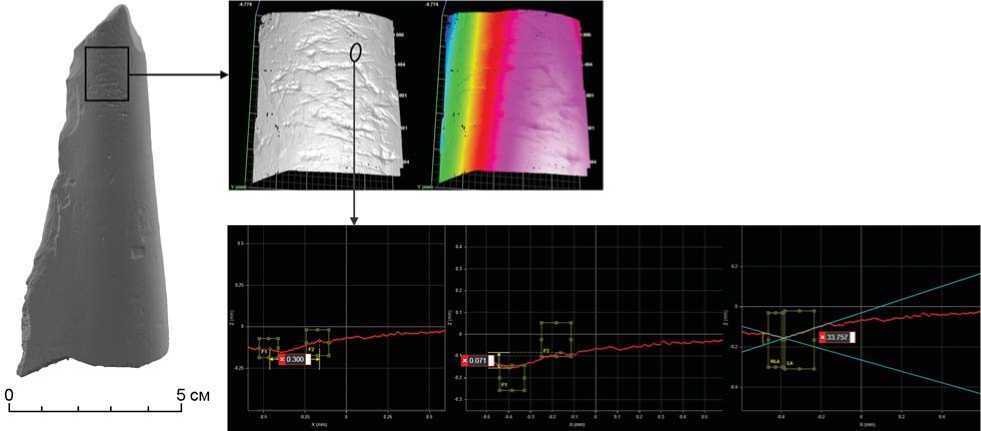

Рис. 2. Распределение следов (канавок) на ретушерах из Чагырской пещеры по длине.

8-9 мм

бая степень (13 зон), с 10 до 20 мм³ средняя (6 зон) и с 20 до 85,5 мм³ сильная (5 зон).

Нами были проведены измерения длины, ширины, глубины и угла наклона 24 следов на ретушерах. Длина канавок варьируется от 2 до 8,9 мм, ее среднее значение 4,13 мм. Большинство измеренных следов имеет длину 3–4 мм (рис. 2). По классификации К. Шваб, большинство изученных следов длинные (21 канавка), так как больше 2,5 мм, что характерно для среднепалеолитических ретушеров [Schwab, 2002]. Следы имеют примерно одинаковую ширину в четырех равноудаленных точках, небольшие различия указывают на легкую неровность канавок. Ширина исследуемых следов попадает в диапазон от 0,3 до 1,8 мм со средним значением 0,74 мм. При соотнесении средних значений длины и ширины следов получается, что длина превышает ширину в 5,5 раз. Все изученные в данной работе следы имеют тупые углы от 104 до 172°. Глубина следов составила от 0,02 до 0,34 мм, ее среднее значение равно 0,14 мм.

мм 2 '

1,8 -

1,6 -

1,4 -

1,2

I 1

3 0.8

0,6

0,4

0,2 -

0 ------------------------1------------------------1------------------------1г

1 мм

0 2 4 длина 68

Степень сработанности площадки ♦ 1 ■ 2▲ 3

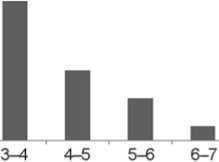

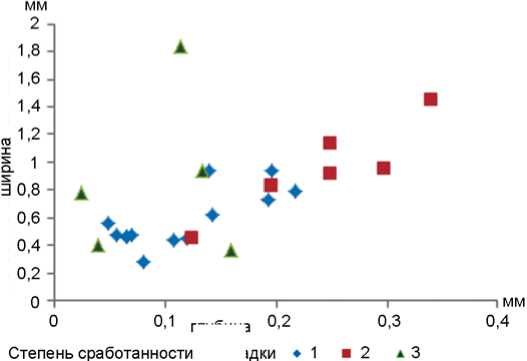

Рис. 3. Соотношение значений длины и ширины следов (канавок) на ретушерах из Чагырской пещеры.

0 -I------------------------------,------------------------------,-----------------------------,---------

О 0,5 ШИрИна 1 1 -5

Степень сработанности площадки ♦ 1 ■ 2 * 3

-I мм

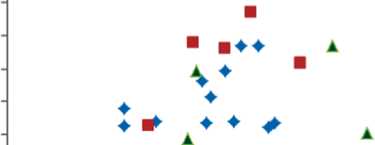

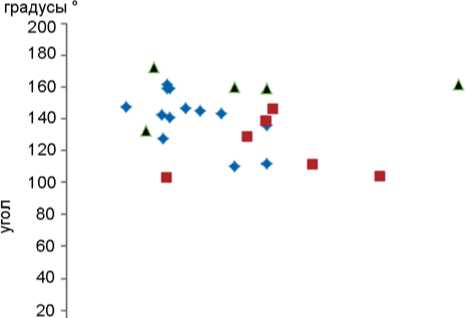

Рис. 4. Соотношение значений ширины и углов следов (канавок) на ретушерах из Чагырской пещеры.

глубина

Рис. 5. Соотношение значений ширины и глубины следов (канавок) на ретушерах из Чагырской пещеры.

Заключение

Результаты измерений следов на ретушерах из Чагырской пещеры очень схожи с теми, что приведены в исследованиях для других стоянок [Бонч-Осмоловский, 1940; Schwab, 2002; Auguste, 2002]. Можно лишь отметить, что канавки на ретушерах из Ча-гырской пещеры в среднем длиннее тех, что имеются на ретушерах более древних среднепалеолитических стоянок Бьяш-Сен-Ва (Франция) и Кульна (Чехия), но при этом их глубина в среднем меньше [Auguste, 2002].

Зависимость была отмечена при соотношении ширины следов с длиной и глубиной (рис. 3, 4). Чем шире канавка, тем она глубже и длиннее. Наиболее длинными, широкими и глубокими в среднем оказались следы на зонах со средней степенью утилизации. Анализ метрических характеристик показал, что по всем обозначенным параметрам они вполне унифицированы, и что выделение канавок в одну группу обосновано не только их формой [Chase, 1990], но и размерами.

Применение трехмерного профилометра Gocator 3504 оказалось эффективным для построения поперечных профилей следов и проведения высокоточных измерений для изучения микроследов на ретушерах. В отличие от обычной фотографии на трехмерной модели более детально виден микрорельеф поверхности орудия. Несомненным преимуществом профилометра является возможность измерения глубины и углов микро-следов орудий, что практически невозможно сделать вручную.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0011.

Список литературы Исследование следов на костяных ретушерах из Чагырской пещеры с использованием профилометра

- Бонч-Осмоловский Г.А. Палеолит Крыма. Грот Ки-ик-Коба. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. - Т.1. - 203 c.

- Armand D., Delagnes A. Les retouchoirs en os d’Artenac (couche 6c) : perspectives archeozoologiques, taphonomiques et experimentales // Economie prehistorique : les comportements de subsistance au Paleolithique / J.-P. Brugal, L. Meignen et M. Patou-Mathis (dir.). Actes des 18e-s Rencontres internationales d’archeologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, Sofia Antipolis, APDCA. -1998. -P. 205-214.

- Auguste P. Fiche eclats diaphysaires du Paleolithique moyen: Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Ca1ais) et Kulna (Moravie, Republique tcheque). // Industrie de l’os prehistorique: compresseurs, percuteurs, retouchoirs. Societe prehistorique franfaise. - 2002. - P. 39-57.

- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoshapkin A.I. The Neandertal bone industry at Chagyrskaya cave, Altai Region, Russia // Quaternary International. - 2020. - N 559. - P. 68-88.

- Casanova X., Roldan M., Subira M.E. Analysis of cut marks on ancient human remains using confocal profilometer // J. of His. Arch. Anthropol. Sci. - 2020. -N 5. - P. 18-26. DOI: 10.15406/jhaas.2020.05.00213.

- Chase P.G. Tool-making and Middle Paleolithic behavior // Current Anthropology. - 1990. - N 31. -P. 43-447.

- Daujeard C., Moncel M.-H., Fiore I., Tagliacozzo A., Bindon P., Raynal J.-P. Middle Paleolithic bone retouchers in Southeastern France: variability and functionality // Quaternary International. - 2014. - N 326327. - P. 492-518.

- Henri-Martin L. Maillets ou enclumes en os provenant de la couche mousterienne de la Quina (Charente) // Bulletin de la Societe Prehistorique de France. - 1906. - N 3. - P. 155-162.

- Kolobova K.A., Fedorchenko A.Y., Basova N.V., Postnov A.V., Kovalev V.S., Chistyakov P.V., Molodin V.I. The use of 3D-modeling for reconstructing the appearance and function of non-utilitarian items (the case of anthropomorphic figurines from Tourist-2) // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. - 2019. - N 47. -P. 66-76.

- Kolobova K., Kharevich V., Chistyakov P., Kolyasnikova A., Kharevich A., Baumann M., Olsen J.W., Krivoshapkin A.I. How Neanderthals Gripped Retouchers: Experimental Reconstruction of the Manipulation of Bone Retouchers by Neanderthal Knappers // Archaeological Science (in press).

- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Baumann M., Koliasnikova A., Kovalev V., Krivoshapkin A. The Application of Geometric-Morphometric Shape Analysis to the Middle Paleolithic Retouchers from Altai // Quaternary International. - 2020. -Vol. 559. - P. 89-96.

- Kolobova K., Zotkina L., Markin S.V., Vasilev S.K., Chistyakov P.V., Bocharova E., Kharevich A.V. Complex study of a personal ornament made on a marmot incisor from the early holocene complex of kaminnaya cave (Russian Altai) // Stratum Plus. - 2021. - P. 319-335.

- Leguay L. Les procedes employes pour la gravure et la sculpture des os avec les silex // Bull. Soc. d’Anthropol. -Paris, 1877. - Vol. 12. - P. 280-296.

- Malerba G., Giacobini G. Fiche eclats diaphysaires avec marques transversales d’utilisation // Industrie de l’os prehistorique: compresseurs, percuteurs, retouchoirs. Societe prehistorique franfaise / Patou-Mathis M. (ed.). - 2002. -P. 29-38.

- Mallye J.-B., Thiebaut C., Mourre V., Costamagno S., Claud E., Weisbecker, P. The Mousterian bone retouchers of Noisetier Cave: Experimentation and Identification of Marks // Journal of Archaeological Science. - 2012. - N 39. -P. 1131-1142.

- Mozota M. Experimental programmes with retouchers: where do we stand and where do we go now? // The Origins of Bone Tool Technologies / Hutson J.M., Garcia-Moreno A., Noack E.S., Turner E., Villaluenga A., Gaudzinski-Windheuser S. (Eds.). - Verlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz. - 2018. - P. 15-33.

- Rigaud A. Analyse typologique et technologique des grattoirs magdaleniens de La Garenne a Saint-Marcel (Indre) // Gallia Prehistoire. - 1977. - Vol. 20. - P. 1-43.

- Schwab C. Fiche eclat diaphysaires du Paleolithique moyen et superieur: la grotte d’Isturitz (Pyrenees-Atlantiques) // Retouchoirs, compresseurs, percuteurs. Os a impressions et eraillures, Societe Prehistorique Franfaise, Fiches de la Commission de nomenclature sur l’industrie de l’os prehistorique / Patou-Mathis, M. (Ed.). - 2002. - P. 59-73.

- Taute W. Retoucheure aus knochen, zahnbein und stein vom Mittelpalaolithikum bis zum Neolithikum // Fundberichte aus Schwaben. - 1965. - N. 17. - P. 76-102.

- Veselsky A.P. Rabazi-V: Bone and Stone Tools Used in Flint Knapping. Rabazi V: Interstratification of Micoquian & Levallois. Mousterian Camp Sites. Simferopol. Cologne. -2008. - P. 427-452.

- Vincent A. L’outillage osseux au Paleolithique moyen: une nouvelle approche. PhD thesis. University Paris X-Nanterre. - 1993.