Исследование сложносоставного изделия эпохи бронзы из могильника Березовый Рог методом газовой хроматографии

Автор: Азаров Е.С., Пожидаев В.М., Шишлина Н.И., Мамонова А.А., Яцишина Е.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

Идентификация природы отдельных компонентов в археологических находках при помощи физико-химических методов в последнее время является важным и актуальным междисциплинарным направлением, позволяющим сделать не только определения материала, но и в какой-то мере реконструировать процесс создания предмета. Объектом исследования является уникальный сложносоставной предмет, обнаруженный в погребении второй четверти II тыс. до н. э. поздняковской культуры на территории Рязанской области, состоящий из бересты, ткани и верхней детали в виде темно-коричневого неопределенного материала, инкрустированного семенами воробейника (Lithospеrmum). Задачей исследования стало определение природы верхней части этого изделия с последующей возможной реконструкцией всего предмета. Для этого использовались метод газовой хроматографии, рентгенофлуоресцентный анализ и метод микроскопии. Полученные результаты позволили определить, что верхняя часть предмета представляет собой глину, смешанную с животным, вероятно бараньим, жиром. Сам же предмет реконструируется в виде берестяного туеска, обтянутого полотняной тканью, с нанесенной поверх сырой, необожженной глиной с жиром, в которую были инкрустированы семена воробейника(Lithospеrmum).

Бронзовый век лесной полосы, поздняковская культура, газоваяхроматография, рентгенофлуоресцентный анализ, воробейник, жировые кислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/14328333

IDR: 14328333

Текст научной статьи Исследование сложносоставного изделия эпохи бронзы из могильника Березовый Рог методом газовой хроматографии

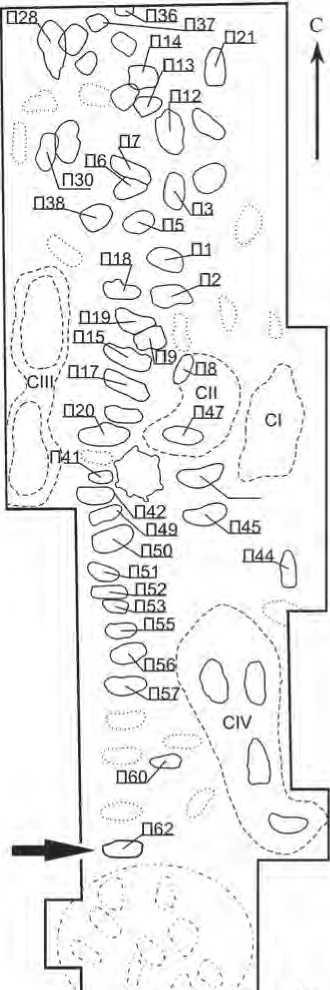

Погребение, предположительно, было перекрыто невысокой насыпью размером 5 × 3 м и высотой около 30 см. Могильная яма (четырехугольной формы) была ориентирована по линии «запад–восток». Костные останки погребенного, кроме нескольких зубов в восточной части, не сохранились2. Погребальный инвентарь включал глиняный сосуд (рис. 3, в ), изделия из кремня, бронзы и сурьмы (рис. 3).

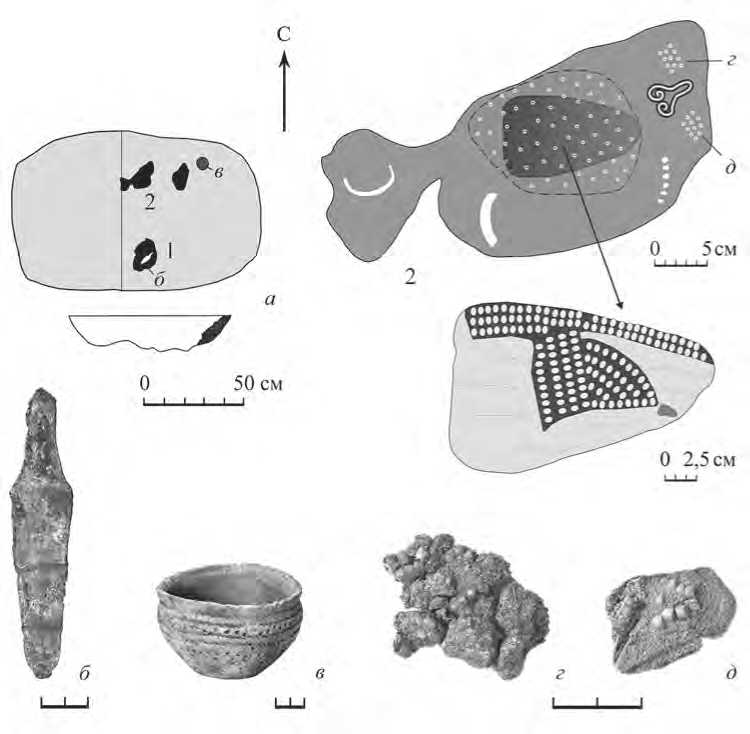

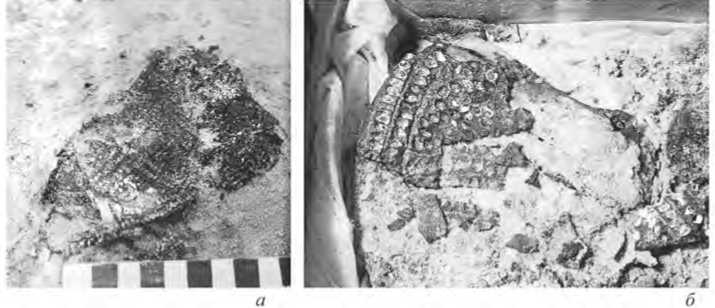

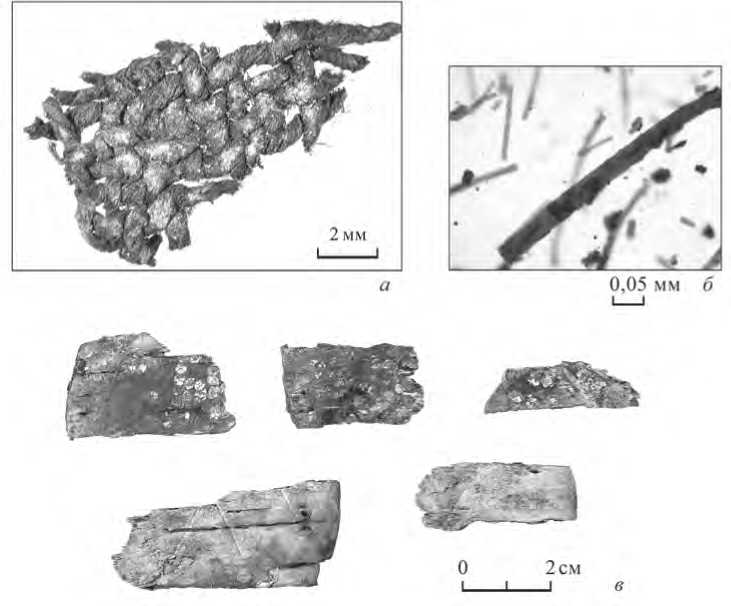

При расчистке погребения было обнаружено несколько пятен органики. Под пятном 1 в западной части погребения лежал бронзовый нож с острой пяткой, вероятно, с остатками деревянных ножен (рис. 3, а, б ); чуть восточнее располагались мелкие фрагменты несохранившихся бронзовых предметов. Под пятном 2 были обнаружены фрагменты двух желобчатых браслетов (плохой сохранности), два скопления бисера, предположительно нашитых на ткань (рис. 3, г, д ), и бронзовая очковидная подвеска. Еще ниже располагалось сложносоставное изделие размерами 13 × 8 см, внешняя поверхность верхней детали которого была инкрустирована семенами (рис. 4; 5). Под этой деталью располагались остатки бересты (рис. 6, в ), еще ниже – фрагменты разрушившихся бронзовых предметов. Изделие было изъято монолитом вместе с грунтом (рис. 4, б ) и берестой для дальнейшей его расчистки в камеральных условиях.

В ходе расчистки, реставрации и предварительных химических анализов было установлено, что верх изделия имеет искусственное происхождение3.

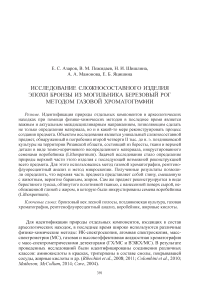

Рис. 1. Карта: 1 – грунтовый могильник Березовый Рог

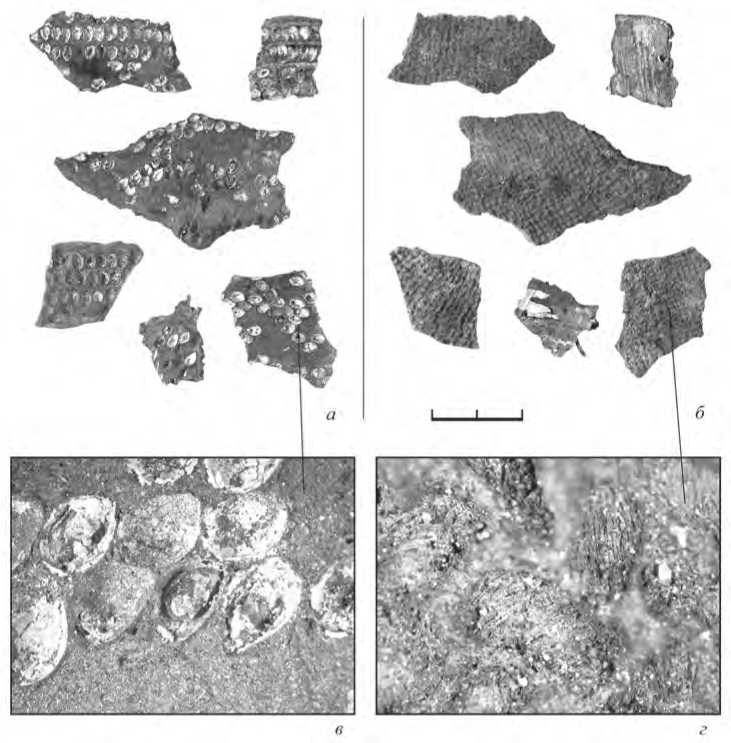

Между ним и берестой обнаружены остатки ткани полотняного переплетения (рис. 6, а ), отпечатавшиеся и на внутренней поверхности верхней детали (рис. 5, б, г ). Семена, использовавшиеся для инкрустации ее поверхности, были отнесены к воробейнику обыкновенному4. Состав, с помощью которого семена крепились на внешнюю поверхность, не исследовался.

Сравнение обнаруженного бисера из сурьмы, а также раннего для позд-няковской культуры типа ножа с приостренным оформлением пятки черенка (рис. 3, б ) с аналогиями из других памятников позволяет отнести комплекс ко второй четверти II тыс. до н. э., возможно к самому ее началу ( Гак и др. , 2012; Черных, Кузьминых , 1989. С. 101). Однако аналогии сложносоставному предмету из бересты, ткани и тонкого твердого материала темно-коричневого цвета, в который ровными рядами были инкрустированы семена воробейника, в кругу памятников синхронных культур неизвестны, хотя растительные материалы использовались в погребальном ритуале для украшения деталей одежды и (в религиозных представлениях) религиозных представлениях пастушеских культур.

4 м

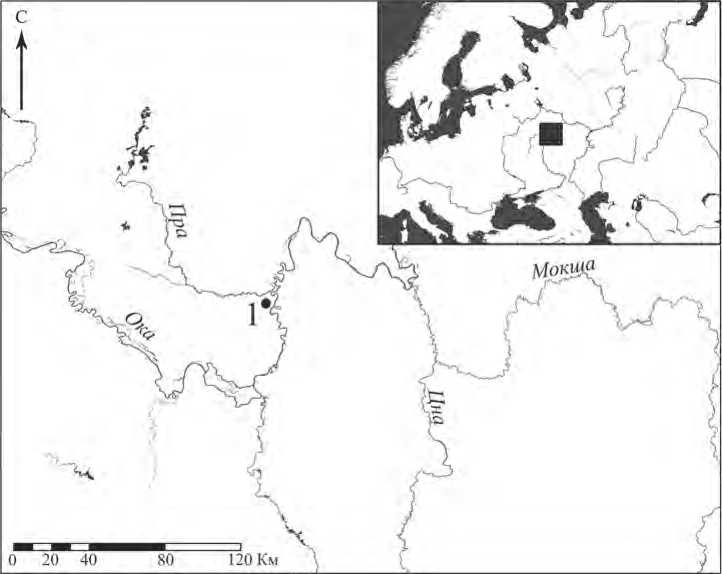

Рис. 2. План могильника Березовый рог

Таким образом, основными целями настоящей работы является:

-

а) определение компонентов связующего слоя и элементного состава основы верхней части предмета, в которую были инкрустированы семена;

-

б) реконструкция предмета на основе полученных данных.

Для исследования из погребения 62 мог. Березовый рог были отобраны фрагменты верхней детали сложносоставного изделия и ткани.

Для идентификации веществ, входящих в состав органической составляющей исследуемого артефакта, проводили обработку измельченного образца смесью органических растворителей, которая позволяет экстрагировать соединения разных классов. Извлечение органической составляющей артефакта осуществляли смесью равных количеств ацетонитрила, изопропилового спирта, метиленхлорида и циклогексана. Для этого около 100 мг археологического образца измельчали и добавляли 4 мл смеси растворителей. Экстракцию проводили на ультразвуковой бане (УЗ-бане) в течение 15 минут при комнатной температуре, полученную взвесь центрифугировали при 5000 g, жидкость над осадком переносили в испарительную чашку и при комнатной температуре удаляли растворитель. Остаток растворяли в 200 мкл хлороформа.

Далее использовали два подхода для анализа полученного экстракта. В первом случае полученный экстракт без какой-либо дополнительной обработки анализировали методом ГХ/МС.

Анализ проводили на газовом хроматографе НР 6890 с масс-спектрометрическим детектором MSD 5975 фирмы «Agilent Technologies». Условия хроматографирования: колонка капиллярная НР-5ms длиной 30 м и внутренним диаметром 0,25 мм, толщина пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Начальная температура

Рис. 3. Могильник Березовый рог. Погребение 62

а – графическая реконструкция погребения; б – бронзовый нож; в – сосуд из глины; г, д – скопление бисера, законсервированное в грунте термостата колонки – 100°С; программирование температуры – от 100 до 280 °С со скоростью 15 °С/мин. Выдержка при конечной температуре – 10 мин. Газ-носитель – гелий, 1 см3/мин, деление потока 1 : 10. Температура испарителя – 280 °С, интерфейса детектора – 280 °С. Объем пробы – 1 мкл. Детектирование проводили в режиме сканирования по полному ионному току. Идентификация соединений осуществлялась сравнением масс-спектров соединений с библиотечными масс-спектрами (NIST 112011/EPA/NIH).

Для подтверждения предположения о наличии свободных монокарбоновых жирных кислот и определения их характера применили вторую схему анализа полученного экстракта, которая включала его кислотный гидролиз, получение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) и анализ методом ГХ. Для определения

Рис. 4. Могильник Березовый рог. Погребение 62

а – сложносоставной предмет на момент обнаружения в грунте; б – сложносоставной предмет на момент изъятия и полевой консервации содержания жирных кислот в экстракте из артефакта его подвергали трансэтерификации метиловым спиртом.

Жирные кислоты – одна из основных составных частей тканей любого живого организма. Они представляют собой алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью из этерифицированной (связанной) форме в виде сложных эфиров кислот и глицерина, содержатся в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения. Для газохроматографического анализа их подвергают трансэтерификации метиловым спиртом, при этом образуются метиловые эфиры жирных кислот.

Для этого в стеклянную ампулу помещали 200 мкл исследуемого экстракта в хлороформе, добавляли 1 мл метанола и 1 мл н-гексана. Затем осторожно, по каплям добавляли 50 мкл ацетилхлорида. Запаянную ампулу выдерживали в сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение 5 часов. Далее ампулу охлаждали до комнатной температуры и, после разделения слоев, вскрывали, отделяли верхний (гексановый) слой, переносили в испарительную чашку и удаляли растворитель при комнатной температуре. Остаток растворяли в 100 мкл хлороформа. Анализ образовавшихся МЭЖК проводили методом газовой хроматографии на хроматографе фирмы BRUKER модели 430 GС с пламенно-ионизационным детектором на кварцевой капиллярной колонке SelectTM Biodiselfor FAME длиной 30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, толщина пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Температурная программа колонки: начальная температура – 130 °C, выдержка в 2 минуты, повышение температуры до 250 °C со скоростью 5 °C/мин и выдержка в изотермическом режиме в течение 14 минут при 250 °C. Температура инжектора – 250 °C. Температура детектора – 250 °C. Скорость потока газа-носителя (азота) 20 мл/мин, деление потока 1 : 10. Объем пробы – 2 мкл. Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот проводили с использованием стандартной смеси МЭЖК SP-37 (Supelco 37 Component FAMEMix), содержащей в своем составе метиловые эфиры 37 жирных кислот различного строения.

Рис. 5. Могильник Березовый рог. Погребение 62. Верхняя деталь сложносоставного предмета, инкрустированного семенами воробейника а – внешняя сторона; б – внутренняя сторона с отпечатками текстиля; в – внешняя сторона с увеличением на микроскопе; г – внутренняя сторона с отпечатками текстиля с увеличением на микроскопе

Для определения состава неорганической составляющей образец подвергся обработке органическими растворителями, но полностью не растворился. Для исследования состава нерастворившегося остатка его отделяли от экстракта на воронке Шотта, промывали 2 мл смеси тех же растворителей и сушили при комнатной температуре. Измельченный порошок остатка основы прессовали в таблетку с порошком Н3ВО3 и исследовали методом рентгенофлуоресцентного анализа.

Анализ элементного состава высушенного остатка артефакта после отделения экстрагирования органической составляющей проводили методом рентгенофлуо-

Рис. 6. Могильник Березовый рог. Погребение 62

а – ткань, обнаруженная между верхней деталью и берестой сложносоставного предмета с увеличением на микроскопе; б – волокно шерсти из ткани с увеличением на микроскопе; в – фрагменты бересты ресцентного анализа – для снятия и последующего анализа спектра образца, полученного путем воздействия на исследуемый материал рентгеновским излучением.

Исследования проводили на спектрометре S4 PIONEER (фирмы BRUKER) с пакетом программного обеспечения SPECTRA plus . Рентгеновская трубка 2,7 кВт, Rh-анод, до 100 мА или 60 кВ с замкнутым контуром водяного охлаждения. Коллиматор 0,46°, кристалл-анализатор LiF (200), детектор сцинтилляционный. Итоговый образец – измельченный порошок образца верхней детали, спрессованный в таблетку с порошком Н3ВО3.

Исследование образца ткани производились методом микроскопии в проходящем поляризованном свете при увеличении от ×40 до ×600 на поляризационном микроскопе Olympus ВХ51. Для работы были приготовлены постоянные иммерсионные препараты в пихтовом бальзаме. Более подробное исследование красителей в текстиле не производилось.

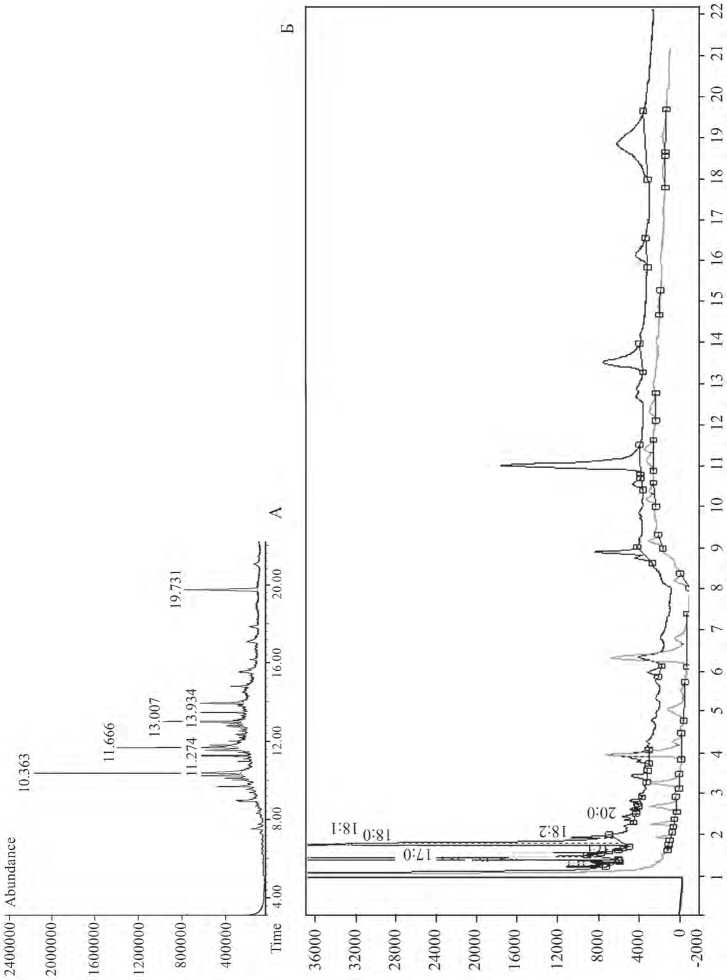

На хроматограмме (рис. 7, а ) экстракта органической составляющей исследуемого артефакта, полученной при помощи метода ГХ/МС на капиллярной

Рис. 7. Хроматограммы

А – хроматограмма анализа экстракта связующего материала в хлороформе на капиллярной колонке НР-5ms; Б – хроматограммы анализа экстракта связующего материала в хлороформе до и после метилирования на капиллярной колонке SelectTM Biodisel for FAME (серым цветом выделена хроматограмма экстракта до метилирования; черным – после)

колонке НР-5ms с проведением идентификации путем сравнения масс-спектров, присутствуют свободные монокарбоновые жирные кислоты: миристиновая (С14:0), пальмитиновая (С16:0), пальмитолеиновая (С16:1), стеариновая (С18:0), олеиновая (С18:1). Можно предположить, что присутствие в составе свободных монокарбоновых жирных кислот является результатом разложения растительных масел или животных жиров, входящих в состав органической составляющей артефакта в «связанном» состоянии, в основном в виде ацилглицеридов, в процессе длительного нахождения предмета в земле.

Дальнейшие результаты идентификации МЭЖК в экстракте органической составляющей исследуемого материала (табл. 1) показали, что в составе экстракта преобладают метиловые эфиры насыщенных жирных кислот, а также соединения с большими относительными временами удерживания. При сопоставлении хроматограмм до и после трансэтерификации (рис. 7, б ) видно, что в составе органической составляющей артефакта преобладают жирные кислоты в связанном состоянии, а соединения, обнаруживаемые на хроматограмме экстракта до метилирования, являются свободными жирными кислотами. Выше было высказано предположение, что они образовались в результате разложения.

Таблица 1. Содержание жирных кислот в экстракте органической части основы связующего материала археологического материала

|

№ п/п |

Жирная кислота |

Относительное время удерживания |

Содержание, % |

|

|

Всех ЖК |

Исключая окисленные ЖК |

|||

|

1 |

Миристиновая (С 1 4 : 0) |

0,87 |

0,6 |

1,2 |

|

2 |

Миристоилеиновая (С14: 1 ) |

0,89 |

0,4 |

0,9 |

|

3 |

Пентадекановая (С15 : 0) |

0,92 |

0,3 |

0,6 |

|

4 |

Пентадекаеновая (С15: 1 ) |

0,96 |

0,6 |

1,2 |

|

5 |

Пальмитиновая (С16 : 0) |

1,00 |

11,8 |

24,0 |

|

6 |

Пальмитолеиновая (С 16 :1) |

1,04 |

0,5 |

1,0 |

|

7 |

Маргариновая (С17 : 0) |

1,10 |

0,9 |

1,8 |

|

8 |

Гексадекаеновая (С17: 1 ) |

1,16 |

0,1 |

0,3 |

|

9 |

Стеариновая (С18 : 0) |

1,23 |

20,8 |

42,1 |

|

10 |

Олеиновая (С18: 1 ) |

1.28 |

9,6 |

19,6 |

|

11 |

Линолевая (С18 : 2) |

1,37 |

2,4 |

3,1 |

|

12 |

Линоленовая (С18 : 3) |

1,44 |

0,6 |

1,9 |

|

13 |

Арахиновая (С20 : 0) |

1,72 |

0,5 |

2,3 |

|

Окончание таблицы 1 |

||||

|

№ п/п |

Жирная кислота |

Относительное время удерживания |

Содержание, % |

|

|

Всех ЖК |

Исключая окисленные ЖК |

|||

|

14 |

Неидентифицированная |

1,86 |

0,3 |

— |

|

15 |

« » |

2,00 |

0,5 |

— |

|

16 |

« » |

2,43 |

1,1 |

– |

|

17 |

« » |

2,80 |

2,3 |

– |

|

18 |

« » |

4,23 |

1,0 |

– |

|

19 |

« » |

4,49 |

2,6 |

– |

|

20 |

« » |

6,20 |

0,8 |

– |

|

21 |

« » |

6,30 |

2,7 |

– |

|

22 |

« » |

7,47 |

0,9 |

— |

|

23 |

« » |

7,80 |

16,9 |

— |

|

24 |

« » |

9,58 |

7,4 |

– |

|

25 |

« » |

11,46 |

2,3 |

– |

|

26 |

« » |

13,35 |

12,1 |

– |

В составе кислот жира, обнаруженного в органической составляющей исследуемого материала, присутствует также и большое количество неиденти-фицированных ЖК с относительными временами удерживания бóльшими, чем время удерживания арахиновой кислоты (С20:0). Обычно в ЖК-составе животных жиров содержание кислот с числом углеродных атомов более 20 составляет не более 0,1–0,2 %, поэтому мы использовали эту кислоту как «пограничную» между природными кислотами и кислотами, со временем образовавшимися при деградации. Наиболее вероятной причиной обнаружения таких соединений в составе археологического образца является окисление ненасыщенных жирных кислот в результате длительного нахождения предмета в погребенном состоянии. Для более корректного сравнения профиля этого жира с данными по составам жирных кислот современных животных окисленные ЖК были исключены из расчета.

В табл. 2 приведены результаты жирно-кислотных профилей некоторых жиров и масел, а также «скорректированный» состав ЖК жировой составляющей исследуемого археологического предмета.

Таблица 2. Жирно-кислотные профили некоторых жиров и масел (по: Беззубов , 1975)

|

Растительное масло (животный жир) |

Жирные кислоты, %масс |

||||

|

Пальмитиновая (С 16:о ) |

Стеариновая (С 18. ) |

Олеиновая ( С18:1 ) |

Линолевая ( С18, ) |

Линоленовая ( С18:3 ) |

|

|

Сливочное масло |

25 |

11 |

34 |

6 |

5 |

|

Подсолнечное масло |

11 |

4 |

38 |

46 |

– |

|

Оливковое масло |

10 |

2 |

82 |

4 |

– |

|

Льняное масло |

5 |

3 |

5 |

62 |

25 |

|

Бараний жир |

28 |

40 |

27 |

3 |

2 |

|

Говяжий жир |

31 |

26 |

40 |

2 |

2 |

|

Свиной жир |

27 |

14 |

45 |

5 |

5 |

|

Жир основы археологического образца |

25 |

44 |

20 |

5 |

1,3 |

При определении природы жирового слоя следует учитывать, что растительные масла, в большинстве своем, жидкости. В составе рыбьего жира преобладают ненасыщенные жирные кислоты, что приближает его по вязкости к растительным маслам. По этой причине использование растительного масла или рыбьего жира в качестве жирового слоя для инкрустации семенами можно исключить.

Интересно отметить, что в ЖК-составе жировой основы анализируемого образца идентифицированы кислоты с нечетным числом атомов углерода: петадекановая (С15:0) и пентадекаеновая (С15:1). Присутствие кислот с нечетным числом атомов углерода характерно только для животных жиров ( Hansen et al. , 1954). Присутствие этих кислот в нашем образце позволяет высказать предположение, что использовался животный жир, вероятно мелкого рогатого скота (овцы или козы).

Результаты определения элементного состава неорганической составляющей (табл. 3) показали, что основными элементами состава исследуемого образца являются: кремний (около 53 %), алюминий (около 13 %), кальций (около 11 %), калий (около 3 %) и фосфор (около 3 %).Такой элементный состав характерен для глины, что подтверждают данные исследования амфорных глин ( Пономаренко и др. , 2012). Таким образом, результаты рентгенофлуоресцентного анализа позволяют идентифицировать образец как глину с возможным наличием естественной примеси песка.

Исследования ткани полотняного переплетения позволили установить, что она состоит из шерстяных волокон темно-коричневого цвета (рис. 6, б ).

Плотность на 1 кв. см составляет 12 нитей основы на 10 нитей утка. Все нити Z- крутки (рис. 6, а ). Шаг крутки по основе составляет около 0,75–1,0 мм, по утку – 1,17–1,5 мм. Толщина нитей по основе составляет 0,5–0,9 мм, по утку – 0,5–0,7 мм. Расстояния между нитями по основе – 0,35–0,5 мм, по утку – 0,25–0,45 мм.

Таблица 3. Результаты определения элементного состава основы археологического образца методом рентгеноструктурного анализа

|

№ п/п |

Элементы в пересчете на оксиды |

Содержание, % масс. |

|

|

Образец основы |

Глина (по: Пономаренко и др ., 2012) |

||

|

1 |

Na2O |

2,35 |

3,80 |

|

2 |

MgO |

1,91 |

2,25 |

|

3 |

Al2O3 |

12,76 |

16,57 |

|

4 |

SiO2 |

53,12 |

53,72 |

|

5 |

P2O5 |

3,06 |

0,13 |

|

6 |

K2O |

3,26 |

1,08 |

|

7 |

CaO |

11,03 |

1,51 |

|

8 |

TiO2 |

2,04 |

0,69 |

|

9 |

Fe2O3 |

2,16 |

3,03 |

Полученные при применении методов ГХ/МС результаты позволяют предложить реконструкцию этапов создания сложносоставного изделия из могильника Березовый рог, сохранность которого в погребении была настолько фрагментарной, что восстановить его форму даже после очистки в лабораторных условиях не представлялось возможным.

Для его изготовления были использованы разнообразные материалы: береста, шерстяная ткань, глина, семена воробейника полевого.

Предположительно, из бересты был сделан туесок или короб, внешнюю поверхность которого обтянули тканью. Далее поверх «каркаса» из бересты и ткани нанесли слой жидкой (иначе на внутренней стороне верхней детали не сохранились бы отпечатки ткани) глины. Сразу или после того, как глиняный слой подсох, его покрыли слоем животного жира или же, что вероятнее всего, жир уже был смешан с глиной. Далее на предмет техникой инкрустации нанесли орнамент, используя семена воробейника. Вероятно, слой или наличие жира послужили и естественным консервантом – иначе органические компоненты сложносоставного изделия вряд ли бы сохранились. Аналогичным консервантом для изделия оказались находившиеся внутри (но не сохранившиеся) бронзовые предметы, вероятно – украшения.

Таким образом, проведенное комплексное исследование с применением методов газохроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и привлечением данных микроскопии позволяет не только провести анализ археологического изделия органического происхождения, определив состав его компонентов, но и предложить визуальную реконструкцию предмета, сохранность которого в древнем захоронении не позволяла ни выявить его морфологические особенности, ни понять, для каких целей он использовался.

Исследования, проведенные методами хромато-масс-спектрометрии и рентгенофлуоресцентного анализа выполнены в рамках Соглашения о научном сотрудничестве между ФГБУ «Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”» и ФГБУК «Государственный исторический музей» от 13 марта 2015 г.» на оборудовании Ресурсных центров «Молекулярной и клеточной биологии» и «Лабораторных рентгеновских методов» комплекса НБИКС-технологий, НИЦ «Курчатовский институт».

Список литературы Исследование сложносоставного изделия эпохи бронзы из могильника Березовый Рог методом газовой хроматографии

- Азаров Е. С., 2014. Погребальные памятники культуры текстильной керамики Окского бассейна//Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы./Отв. ред.: С. В. Кузьминых, А. А. Чижевский. Казань: Отечество. С. 352-373. (Археология евразийских степей; Вып. 20).

- Бадер О. Н., 1970. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.: Наука. 176 с.

- Беззубов Л. П., 1975. Химия жиров. М.: Пищевая промышленность. 280 с.

- Воронин К. В., 2013. Комплексы бронзового века поселений Песочное-1 и Дмитриевская Слобода II//ТАС. Вып. 9/Под ред. И. Н. Черных. Тверь: Триада. С. 329-344.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., Калмыков А. А., 2012. Сурьма в бронзовом веке КАВказа и юга Восточной Европы//АВ. Вып.18. СПб: Дмитрий Буланин. С. 174-203.

- Пономаренко В. О., Сарычев Д. А., Водолажская Л. Н., 2012. Применение рентгенофлуоресцентного анализа для исследования химического состава амфорной керамики//Вестник Южного научного центра РАН. Т. 8, вып.1. С. 9-17.

- Попова Т. Б., 1970. Племена поздняковской культуры//Окский бассейн в эпоху камня и бронзы: сб. ст. М.: ГИМ. С. 154-230. (Труды ГИМ; вып. 44).

- Сидоров В. В., 2013. Взаимодействие культур позднего бронзового века в лесной зоне Восточной Европы//История и культура Ростовской земли: материалы конф. 2012 г. Ростов: Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник. С. 5-20.

- Сулержицкий Л. Д., Фоломеев Б. А., 1993. Радиоуглеродные даты археологических памятников бассейна Средней Оки//Древние памятники Окского бассейна: сб. науч. ст./Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 42-55.

- Фоломеев Б. А., 2001. Отчет о работе Окской археологической экспедиции Государственного исторического музея за 2000 г.//Архив ИА РАН. Ф. 1. Р 1. Д. 24295.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука. 320 с.

- Cave M., 2004. The role of chemical markers and chemometrics in the identification of grasses used as food in pre-agrarian South West Asia. Oxford: Archaeopress. 216 р. (BAR. International Series; Vol. 1277).

- Colombini M. P., Andreotti A., Bonaduce I., Modugno F., Ribechini E., 2010. Analytical strategies for characterizing organic paint media using gas chromatography/mass spectrometry//Accounts of Chemical Research. Vol. 43, iss. 6. P. 715-727.

- Hansen R. P., Shorland, F. B., Cooke N.J., 1954. The Occurrence ofn-Pentadecanoic Acid in Hydrogenated Mutton Fat//Biochemical Journal. Vol. 58, iss. 4. P. 516-517.

- Matheson C. D., McCollum A. J, 2014. Characterising native plant resins from Australian Aboriginal artefacts using ATR-FTIR and GC/MS//JAS. Vol. 52. P. 116-128.

- Ribechini E., Modugno F., Colombini M. P., Evershed R. P., 2008. Gas chromatographic and mass spectrometric investigations of organic residues from Roman glass unguentaria//Journal of Chromatography A. Vol. 1183, iss. 1-2. P. 158-169.

- Ribechini E., Modugno F., Pérez-Arantegui J., Colombini M. P., 2011. Discovering the composition of ancient cosmetics and remedies: analytical techniques and materials//Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 401, iss. 6. P. 1727-1738.