Исследование социального времени как основного ресурса общественного развития

Автор: Головин Андрей Аркадьевич

Статья в выпуске: 3 (44) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены подходы к исследованию времени как ресурса исторического общественного развития. Понятие социального времени изучается на основе сформулированного П.Г. Кузнецовым закона исторического развития. Даны статистические расчёты изменения доли необходимого и свободного времени за последние 120 лет, объективно доказывающие действие закона экономии времени в истории России.

Социальное время, необходимое время, рабочее время, свободное время, бюджет рабочего времени, общественное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14123079

IDR: 14123079 | УДК: 304.5

Текст научной статьи Исследование социального времени как основного ресурса общественного развития

Основным ресурсом, которым управляет общество, является социальное время.

Социальное время выступает не только доступным каждому человеку средством изменения личной, семейной, коллективной (организационной), общественной жизни, но и является единицей измерения общественного развития, социально-экономических процессов.

Каждый человек мечтает о свободе: свободе от материальных трудностей, свободе для духовного развития. Стремление к свободе является объективной необходимостью человечества. Однако свобода выбора и действия отдельного человека в обществе приводит к столкновению интересов разных людей и групп. Возникает вопрос: является ли жизнь общества, состоящая из совокупности людей, формой случайных взаимодействий, или в ней можно обнаружить закономерности, позволяющие проектировать и управлять процессом исторического развития общества? Ответ на данный вопрос даёт русская научная школа, а формулировку закона исторического (или общественного) развития обосновал Побиск Георгиевич Кузнецов [1].

Закон исторического развития заключается в увеличении степени свободы общества во всех её проявлениях, позволяет сформулировать цель существования человечества в системе «природа-общество-человек». Закон исторического развития предстаёт в 3 формулировках [2, с. 9-17]:

-

1. Закон экономии времени. Основной характеристикой закона выступает историческая тенденция сокращения общественно необходимого времени на удовлетворение одной и той же общественной потребности. Результатом проявления закона является сокращение необходимого социального времени на удовлетворение потребностей. Критерием измерения является место границы между необходимым и свободным социальным временем (единица – млн. чел.-год).

-

2. Закон роста производительности труда. Основная характеристика - историческая тенденция непрерывного роста производительности труда. Результат проявления - рост количества потребностей и рост производительности труда приводит к сокращению необходимого социального времени на удовлетворение одной и той же потребности. Критерием измерения: (а) уровень удовлетворения потребностей (объём выпускаемой продукции; увеличение коэффициента полезного действия; увеличение социального коэффициента полезного действия); (б) энерговооружённость, мощность энергетического потока, материализованного в средствах, нашедших потребителя.

-

3. Закон возвышения потребностей. Основная характеристика - историческая тенденция роста свободного социального времени и повышение творческого уровня общества. Результат проявления закона -формирование всесторонне развитой личности в результате роста свободного социального времени для удовлетворения духовных потребностей. Критерием измерения выступает скорость возвышения потребностей (скорость перемещения границы между необходимым и свободным социальным временем; скорость изменения уровня удовлетворения необходимых потребностей).

Первая формулировка закона определяет основную цель существования общества – сокращение общественно необходимого социального времени, отражает тенденцию роста свободного времени в обществе. Вторая формулировка определяет характер взаимосвязи между удовлетворяемыми с помощью результатов труда потребностями и затратами общественно необходимого социального времени на их удовлетворение. Вторая форма закона отражает повышение материальной свободы общества. Третья формулировка закона устанавливает основной источник ускорения сокращения необходимого социального времени – развитие всесторонне развитой личности, т.е. отражает увеличение степени духовной свободы времени.

Современная наука в рассмотрении развития общества делает упор на вторую форму закона, рост производительности труда, и связанные с этим экономические процессы. Приоритет отдаётся материальному аспекту удовлетворения потребностей над духовным, материальному изменению над духовным развитием, мёртвому над живым. Данная логика становится основой мышления, поведения миллионов граждан: вместо естественного развития нравственных, творческих, интеллектуальных потребностей и способностей создаются новые средства психоактивного изменения сознания, роботизации функций человеческого организма; вместо естественного роста продолжительности жизни до 100-150 лет люди разрабатывают технологии крионики (замораживания людей); вместо формирования через культуру (искусство, СМИ и др.) образа человека-творца происходит переход к невозможным, несуществующим образам или оторванным от реальности формам жизни; вместо активного изменения окружающего мира вокруг себя происходит уход в иллюзию.

Это привело к тому, что во всех отраслях, в т.ч. науке, воспитании и образовании, главной целью институтов становится материальный план - денежная прибыль, а не развитие всесторонне развитой личности.

Игнорирование закона исторического развития во всех трёх формах его проявления является шагом к деградации общества. Использование закона экономии времени происходит сегодня стихийно, а должно происходить сознательно в системе научного управления общественным развитием. Жизнеспособность любой организации (от некоммерческой до государственной), института, государства в конечном итоге определяется тем, в какой степени их деятельность соответствует закону экономии времени. На соответствие закону должно проверяться каждое решение, относящееся к общественной жизни.

В связи с этим необходимо более детально рассмотреть проявление законов экономии времени и возвышения потребностей на примере истории России.

Социальное время делится на две части: необходимое социальное время (далее - НВ) и свободное социальное время (далее - СВ). Необходимое социальное время расходуется человеком, обществом на простое воспроизводство, т.е. на восстановление того, что само астрономическое время разрушает (еда, сон, работа и др.). Свободное социальное время расходуется на удовлетворение духовных и материальных, личных и общественных потребностей, на творчество.

Объём социального времени определяется астрономическим временем и численностью популяции. Единицей измерения границы перемещения необходимого и свободного социального времени является один миллион человеко-год. Использую статистические данные

На рисунке 1 показано, что за 120 лет за период с 1897 по 2017 гг. доля рабочего времени в бюджете социального времени сократилась на 6,57% (с 16,42% в 1897 г. до 9,85% в 2017 г. или с 1 438,6 млн. чел.-часов/год в 1897 г. до 862,8 млн. чел.-часов/год в 2017 г.) [3, с. 645; 4, с. 447; 5, с. 274-275; 6, с. 221, 366; 7, с.50; 8, с. 109, 119; 9; 10, с. 2; 11, с. 152; 12, с. 70, 181; 13, с. 19; 14, с. 930; 15, с. 236; 16, с. 214; 17, с. 521; 18, с. 146].

Рис. 1. Доля рабочего времени в бюджете социального времени граждан России за 120 лет, %

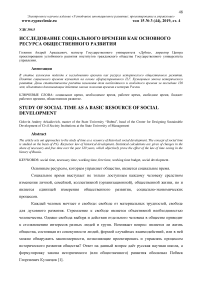

Можно задать вопрос: много это или мало? Сравним с примерными затратами на необходимое и свободное время. В 1897 году условные затраты рабочего на НВ (куда включаются сон, работа, проезд до работы и обратно и пр.) составили 76% социального времени, и только 24% приходилось на СВ. На рисунке 2 видно, что в 2017 году распределение уже составляло 60 на 40%.

Рис. 2. Изменение границы необходимого и свободного социального времени, %

Что означает исторический рост свободного времени граждан России? Увеличение степени свободы граждан. Необходимо осознавать, что это одно из величайших достижений общества, которое необходимо не только защищать, но и развивать дальше. Подобная эволюция произошла буквально на глазах трёх-четырёх поколений за 120 лет. Время как ценность и как ресурс позволяет увеличивать или уменьшать степень свободы человека, организации, общества.

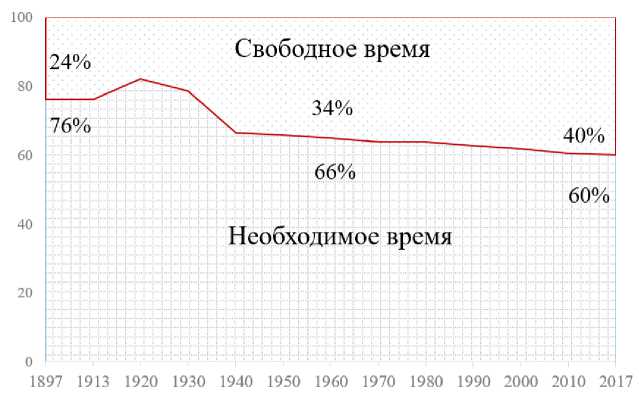

Каждый человек, группа, организация, государство испытывают потребность в управлении своими социально-экономическими процессами. Поэтому встаёт вопрос, как мы используем достижение наших предков? Если умножить количество занятых в экономике на годовое рабочее время, то получится что в 2017 году российское общество обладало потенциалом рабочего времени в 15,8 млрд. чел.-дней, что почти вдвое больше временного потенциала 1897 года. Хотя и меньше на 8% временного потенциала 1990 года (см. рис. 3).

Рис. 3. Установленный годовой бюджет рабочего времени, млн. чел.-дней

Понятно, что временной потенциал рабочего времени страны может быть по-разному использован. Для этого при рассмотрении социального времени помимо основной категориальной пары «необходимое-свободное» целесообразно также использовать категориальные пары «общественное-личное», «материальное-духовное», «сохранение-изменение» и др., что позволяет углубить исследование (см. рис. 4).

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 15 № 3 (44), 2019, ст. 4

IV

НВ I лв

необходимое

СВ I лв

M

свободное

НВ I ов

о в

CD

В

СВ | ОВ

III

Рис. 4. Матрица категориальных пар «необходимое – свободное», «общественное – личное»

Из матрицы категориальных пар «необходимое-свободное», «общественное-личное» мы можем получить 4 квадранта и 8 разных случаев. Мы понимаем, что уровень использования необходимого времени в СССР был централизованным, что позволяло направлять главные силы на общественно необходимое время и удовлетворение общественно необходимых потребностей (квадрант III). В сегодняшней России при отсутствии централизованного управления экономикой можно отметить тенденцию к увеличению личного необходимого времени (квадрант IV), удовлетворения личных материальных потребностей за счёт необходимого времени, и сокращения общественно необходимого времени. Результатом подобного нерегулируемого распределения времени является развитие на личном и общественном уровне таких понятий, как «индивидуализм», «эгоизм», «корысть», «безответственность».

Увеличение личного свободного времени является основной целью общественного развития (квадрант I). Это ресурс для увеличения творчества. Однако личное свободное время можно использовать как во благо (изменение со знаком +), так и не использовать вовсе (сохранение), или даже во вред себе и обществу (изменение со знаком -).

При введении дополнительных категориальных пар «сохранение-изменение», «материальное-духовное» мы можем углубить процесс понимания использования социального времени.

40% свободного времени в 2017 году для занятого человека может распределяться по-разному: в это время входит и сон, и питание, и домашние семейные дела, и то личное свободное время, которое человек может вложить в творчество. Учёным ещё предстоит собрать необходимую статистику, что позволит сравнить, как расходовалось свободное время граждан за 100 лет. Можно лишь отметить некоторые нюансы данного вопроса.

Свободное время может расходоваться человеком, обществом как на развитие (изменение) состояния, так и на сохранение или даже деградацию. К примеру, в 2016 году российское общество имело 1,8 млрд. чел-часов потерянного времени вследствие годовой смертности социально активного населения в возрасте 15-72 лет [9]. Из них порядка 1 млрд. чел.-часов/год потеряно по причине потребления гражданами табачных, алкогольных, наркотических изделий. А это 1/16 всего годового рабочего времени страны.

Можно добавить, что причины революции 1917 года могут быть также интерпретированы с позиции закона экономии времени. Например, количество рабочего времени на заводах за 20 лет в период с 1897 по 1917 гг. сократился в 5 раз быстрее (с 16,43% до 11,29%), чем за последующие 100 лет. В условиях того времени при отсутствии должной инфраструктуры (учреждений образования, культурного отдыха, возможностей творчества) для реализации человека высвобожденная энергия масс не нашла полезного применения, и была направлена на слом системы.

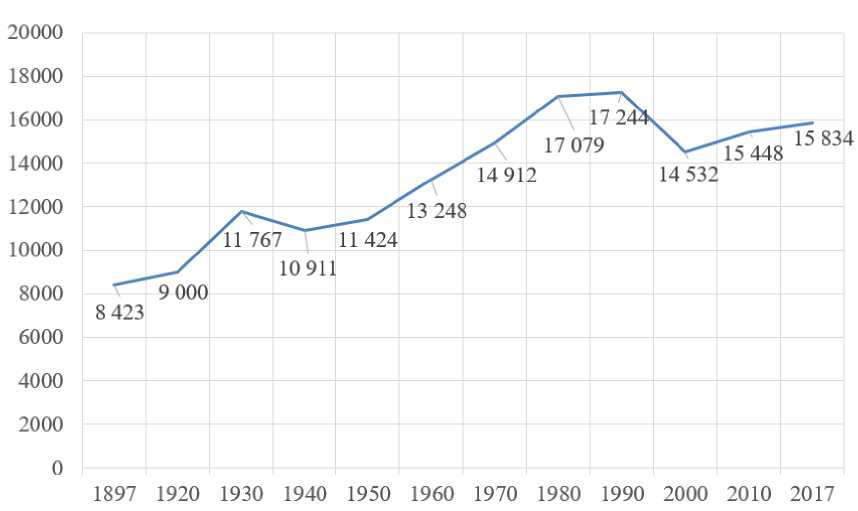

Рассмотрим закон возвышения потребностей. Одним из показателей его измерения является скорость перемещения границы между необходимым и свободным социальным временем. На рисунке 5 видно, что, начиная с 1920 г. и по 2017 г. наблюдалась отрицательная динамика скорости. Это говорит о снижении доли необходимого времени и увеличении свободного в общем бюджете социального времени. Наибольший темп наблюдался 1930-1940 гг., далее он стабилизировался до показателя «-7;-9». В разные периоды скорость то увеличивалась, то уменьшалась.

Рис. 5. Скорость перемещения границы между необходимым и свободным временем

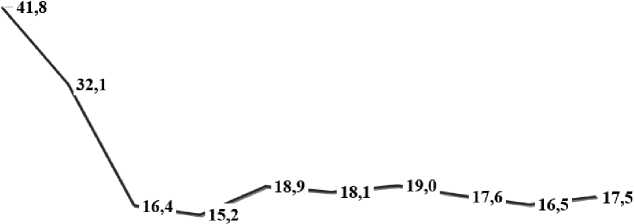

Можно обратить внимание на прогнозный показатель 2020 года, который впервые за 80 лет российской истории примет положительный показатель (т.е. скорость замедлится). Это связано с увеличением пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 60 лет. Что это означает с точки зрения закона общественного развития? Каждый мужчина в России при средней продолжительности жизни в 1897 году расходовал 41,8% времени жизни на работу (рабочее время). Историческая эволюция привела российское общество к цифре в 16,5% на 2017 год (см. рис. 6).

1897 1930 I960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 2020

Рис. 6. Доля рабочего времени в бюджете социального времени в жизни мужчины при средней продолжительности жизни, %

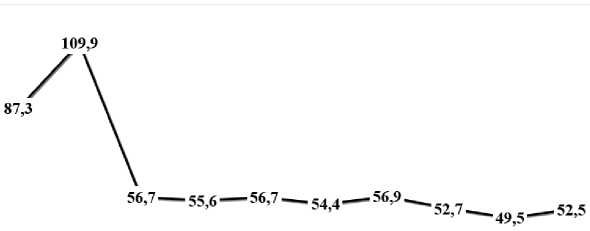

Посмотрим на условно затрачиваемое необходимое время при жизни человека. На рисунке 7 видно, что в 1897 году 87,3% жизни русский мужчина (рабочий) расходовал на простое воспроизводство. В советское время эта цифра снизилась до 57-54%, а в 2017 году составила 49,5% (2017 год).

1897 1930 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 2020

Рис. 7. Доля необходимого времени в бюджете социального времени в жизни мужчины при средней продолжительности жизни, %

Повышение времени трудовой деятельности на 5 лет к 2020 году увеличит на 1% долю рабочего времени (17,5%) и на 3% долю необходимого времени (52,5%) в бюджете социального времени жизни мужчины при средней продолжительности жизни. Это откатит российское общество к показателям 2010 года, где средняя продолжительность жизни была на 5 лет ниже (74,6 лет в 2020 г. против 68,9 лет в 2010 году). Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: при развитии современных технологий и возможности увеличения скорости перемещения границы между необходимым и свободным временем в пользу увеличения свободного времени, доля необходимого времени, наоборот, увеличивается. Что говорит о возрастании эксплуатации необходимого времени человека и снижении уровня свободы (свободного времени) граждан России.

Причём бюджет рабочего времени, затрачиваемого мужчиной при средней продолжительности жизни в 2020 году, будет стремится к бюджету рабочего времени 1940 года, когда страна была переведена на военные рельсы. В 1940 году вышел указ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Это было обусловлено началом Второй мировой войны и военным временем, что требовало мобилизации общества.

В сегодняшних условиях в качестве средства балансировки и противодействия превалированию материального над духовным вынуждено объективно выступать гражданское общество и его институты: некоммерческие организации, объединения учёных, научные и экспертные организации, объединения граждан и др.

Институты гражданского общества могут и должны осознать существование законов общественного исторического развития, осознать свою роль в реализации объективных жизни, заключающуюся в уменьшении необходимого социального времени на удовлетворение материальных и духовных потребностей, увеличении свободного социального времени, творчества, развития всесторонне развитой личности, реализующую свою возможность и способность к развитию жизни.

Закон общественного развития проявляется на всех уровнях: личном, групповом-организационном, институциональном, общественно-государственном, уровне человечества. Т.к. время и пространство – характеристики единые для всех жителей планеты Земля.

Институты гражданского общества могут и должны выработать механизмы социального контроля перемещения границы необходимого и свободного социального времени. Одним из таких предложений является создание автоматизированных информационных баз – банков знаний и идей, аккумулирующих информацию по разным отраслям. Подобные электронные ресурсы должны обладать открытостью, достоверностью.

Список литературы Исследование социального времени как основного ресурса общественного развития

- Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе природа-общество-человек: Учебник. - Санкт-Петербург-Москва-Дубна, 2001. - 616 с.

- Гвардейцев М.И., Кузнецов П.Г., Розенберг В.Я. Математическое обеспечение управления. Меры развития общества. - М.: Радио и связь, 1996. - 176 с.

- Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. Госстатиздат ЦСУ СССР, Москва, 1961.

- Народное хозяйство РСФСР в 1961 году. - Москва: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1962.

- Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник. - Москва: "Финансы и статистика", 1987.