Исследование состава рассеянного органического вещества петрографическим методом

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128110

IDR: 149128110

Текст статьи Исследование состава рассеянного органического вещества петрографическим методом

Петрографический метод изучения органического вещества (ОВ) был разработан и применялся с 20-х гг. ХХ в. Первоначально метод использовался при изучении ОВ углей, но впоследствии и для рассеянного органического вещества пород. Основные исследования связаны с именами Е. Штаха, М. Стопса, А. И. Гинсбург и др. [2]. Среди отечественных исследователей метод был применен именно для изучения в породах рассеянных форм ОВ и опубликован Е. С. Ларской в конце 70-х гг. ХХ в. [3].

Объектом исследований было рaссе-янное органическое вещество (РОВ) пермских терригенных пород Косью-Роговской впадины, на примере уфимских отложений опорного разреза р. Ко-жим.

Изучаемый опорный разрез располагается в Косью-Роговской впадине Предуральского краевого прогиба. Пермские толщи в пределах прогиба, благодаря своим условиям образования и эволюции, рассматриваются как перспективные для поисков залежей и прироста ресурсов нефти и газа. Они признаны нефтегазопроизводящими наряду с нижне- и среднепалеозойскими нефтегазоматеринским породами.

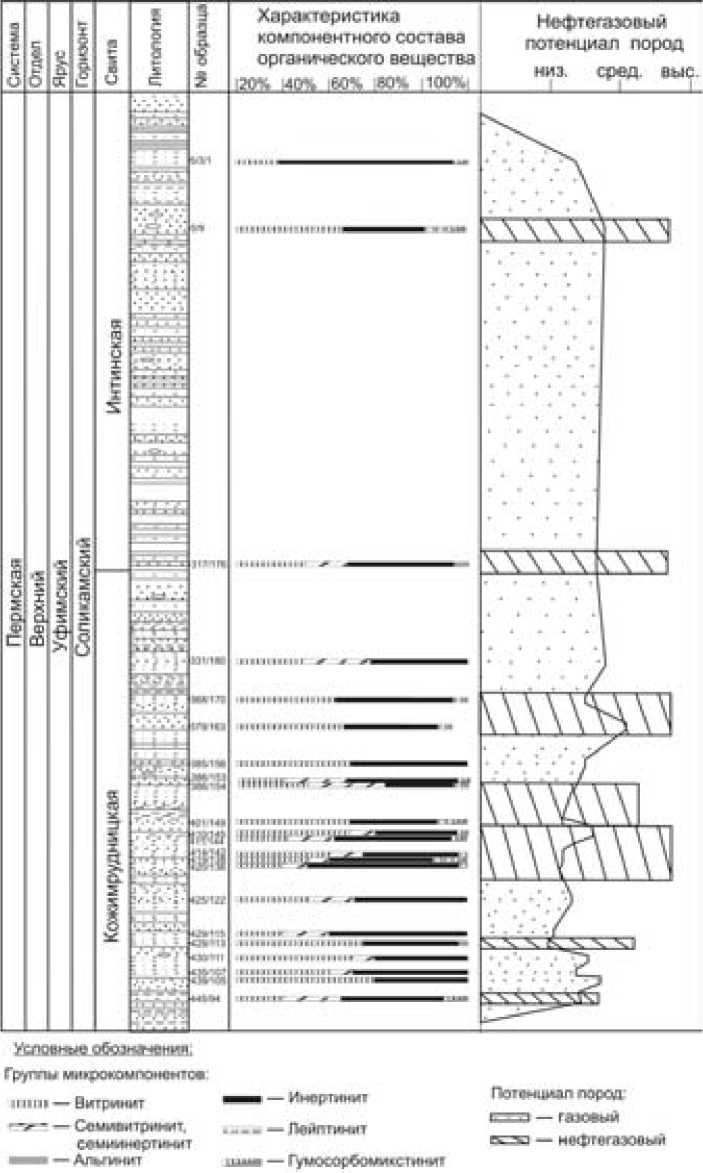

Разрез верхнепермских пород уфимского яруса, обнажающихся в крыле Кожимской синклинали, представлен отложениями кожимрудницкой и интинской свит (рис.1). В целом кожим-рудницкая свита представлена циклическим чередованием прибрежных (континентальных и лагунных) и морских фаций. Низы свиты сложены морской терригенной толщей с фауной, верхняя же часть свиты, наоборот, характеризуется повышенным содержанием прибрежно-лагунных фаций и высокой степенью угленосности. Отложения интинской свиты представляют собой образования озерных (лимнических), речных, торфяно-болотных фаций [6].

Литологическими и стратиграфическими вопросами изучения пермских отложений р. Кожим занимались А. П. Ротай , Е. О. Малышева, В. А. Салдин и другие исследователи [1, 4]. Про- веденные геохимические исследования выявили фациальную приуроченность повышенных содержаний органического углерода (Сорг) и уточнили степень преобразованности пород пермского возраста [5].

Для оценки нефтегазового потенциала пород большое значение имеет качество сохранности ОВ, его микроком-понентный состав и происхождение.

РОВ как компонент осадочной породы присутствует в ней в виде мелких детритных включений или тончайших частиц, сорбированных минеральной частью породы. В процессе преобразования осадка в породу одна часть ОВ, наиболее стойкая к разрушению, остается в виде самостоятельных частиц, образуя так называемую детритную форму. Каждая детритная частица в той или иной степени наследует структуру исходного вещества, его морфологию и природу. Другая часть ОВ разлагается до коллоидных, а затем дисперсных продуктов, переходит в иловый раствор. После ОВ сорбируется минеральными частицами с образованием органоминеральной смеси, в таком виде исходную (гумусовую или сапропелевую) природу ОВ установить довольно сложно и возможно только с применением дополнительных методов исследования.

Метод изучения рассеянного органического вещества (РОВ) в шлифах позволяет получить информацию не только об общих особенностях ОВ, но и о его сохранности и расположении в породе. Вместе с литофациальной характеристикой породы это позволяет установить условия захоронения ОВ.

Первоначально шлифы просматривались на поляризационном микроскопе Мин 8 при увеличении Ч20, Ч40, что позволило получить общую информацию о строении и составе породы, о примерном количестве и распространении ОВ в породе. Далее исследование проводилось в отраженном свете, позволяющем идентифицировать ОВ, гидроксиды железа и рудные компоненты, которые отличаются по цвету (пирит имеет характерный золотистый цвет, ОВ — бежевый, коричневый, черный; гидроксиды — желтый, ярко-рыжий и красный). Затем шлифы просматривались на австрийском микроскопе MeF-2 при большем увеличении (Ч120—500). Изучались: форма, размер, цвет, изотропность, плеохроизм, структура, рельеф включений РОВ, ми-нерализованность, взаимоотношение с породой и дополнительные особенности каждой группы компонентов.

При исследовании терригенных пород верхнепермского (уфимского) возраста, нa основе изученных классификаций нами было выделено шесть групп микрокомпонентов, которые различаются по условиям образования (окислительно-восстановительные), строению и первичному (исходному) материалу.

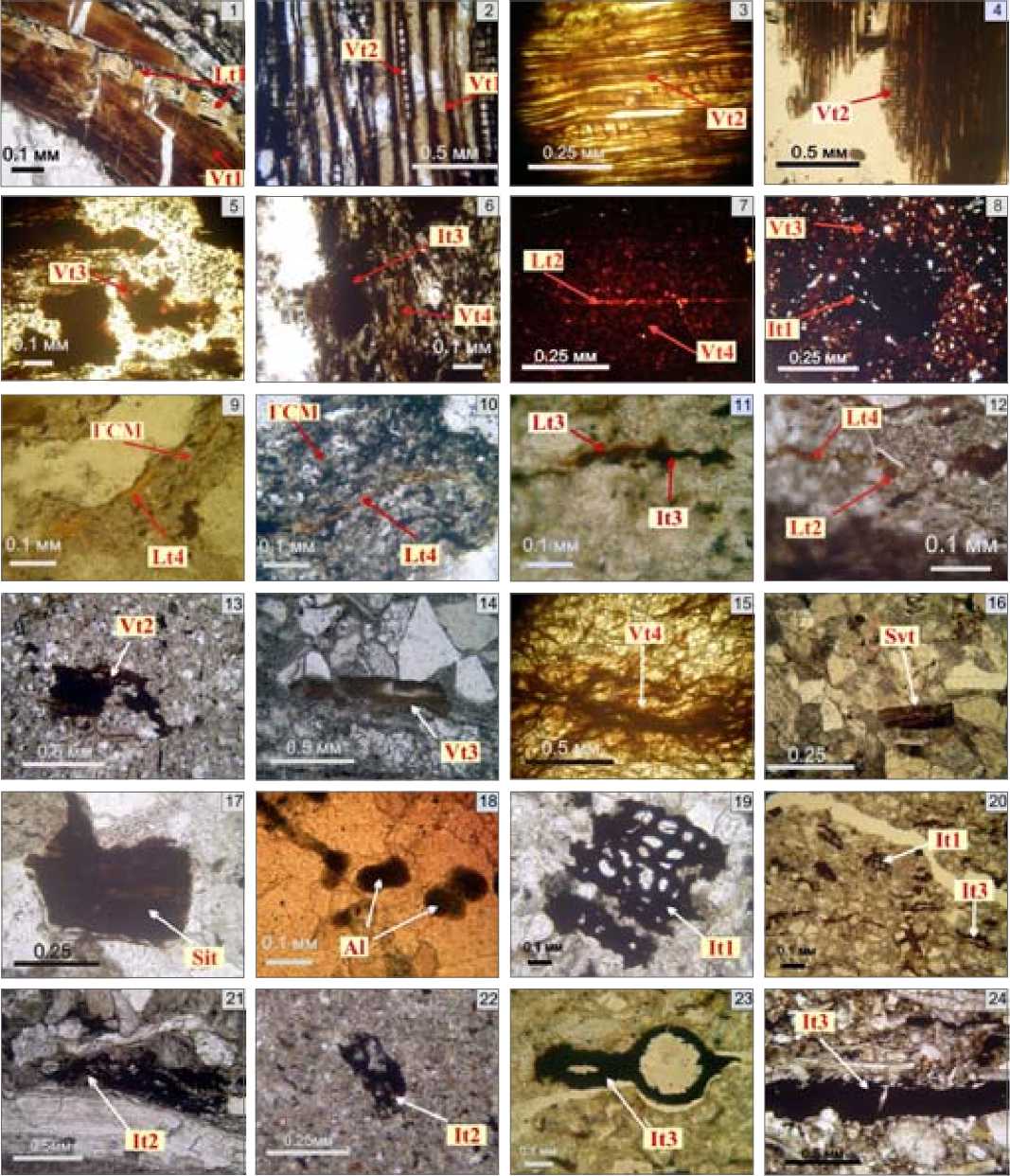

Первая группа. Компоненты группы витринита образуются в анаэробной (восстановительной) обстановке из листьевых и древесных тканей корней, стволов и листьев, состоящих из лигнина и целлюлозы. Эти микрокомпоненты являются основной составляющей блестящих углей витренов. В группе витринита выделяются четыре типа, различающиеся по своему исходному материалу и сохранности структуры.

Теловитринит представлен в породе в виде древесных обломков углова-то-изометричной формы. Цвет меняется в зависимости от преобразованности от желто-оранжевого до красно-коричневого, обычно они не просвечивают и изотропны. Включения имеют хорошо выраженную волокнисто-полосчатую структуру, но чаще однородную. В разрушенных участках они часто замещаются минеральной матрицей (карбонатами цемента, кремнеземом и рудными компонентами). В породе они находятся между зернами минералов и являются ее составляющей. Для них типичен слабый положительный рельеф, но встречается и высокий. В рассмотренных образцах углефицированного дерева этот тип встречен только в одном шлифе и представлен тонкой, хрупкой тканью оранжевого цвета, находящейся между бурыми волокнистыми

Рис. 1. Изменение компонентного состава РОВ и его нефтегазового потенциала по литологическому разрезу уфимских отложений

образованиями, выполняющими каркас древесной ткани, т. е. ее основную структуру (рис. 2 — 1, 2).

Структурный теловитринит (каркас) встречается в породах редко, но составляет основную часть шлифов угле-фицированного дерева (и, вероятно, угля). В этих образцах он представлен волокнистыми высокорельефными прочными образованиями красно-бурого, иногда коричневого цвета (в углях до красно-черного). Они имеют полос- чатую и клеточную структуры, обычно не минерализованы, только между волокнами иногда просвечивают минеральные зерна основной массы. В изученных породах этот тип встречается редко, в виде мелких детритных, чуть окисленных включений размером до 0.5 мм. Имеющие высокий рельеф включения, несмотря на свой маленький размер, сохраняют хорошо выраженные полосчатую и клеточную структуры (рис. 2 — 2, 3, 4, 13).

Колотелинит встречается в виде ге-лифицированных, почти аморфных обрывков буро-коричневого и оранжевого цвета. Иногда в них проявляются остатки клеточной и полосчатой структур, но чаще она аморфная. Иногда включения минерализованы веществом цемента (карбонаты). В породе колотелинит присутствует в виде изо-метричных, иногда сгусткообразных и удлиненных включений. В отличие от следующего типа, они имеют собственную форму, но чаще неправильную. Этот тип включений является переходным между тело- и геловитринитом. Он слагает третью часть рассмотренных образцов углей (рис. 2 — 5, 8, 14).

Геловитринит представлен в виде аморфных сгустков, форм просачивания и гелефицированного материала в трещинно-поровом пространстве. Цвет меняется от буро-оранжевого да красно-коричневого, структура аморфная. Этот тип, в отличие от всех остальных, не имеет собственной формы и всецело подчинен межзерновому пространству. Как указывала Ларская Е. С., этот тип уже потерял структуру исходного ОВ и связь с ним нарушена, поэтому по отношению к вмещающей породе его можно назвать эпигенетичным или перемещенным [3] (рис. 2 — 6, 7, 15).

Вторая группа. Компоненты группы инертинита образуются в аэробной обстановке (при жестком окислении) из тех же, что и витринит, листьевых и древесных тканей корней, стволов, коры, грибков, и состоящих из устойчивых к окислению тканей (окисленные витри-нитовые и лейптинитовые компоненты). Инертинит делится на три типа.

Фюзенит представлен в виде обрывков удлиненной и изометричной формы. Цвет их меняется от коричневого до черного, обычно они полностью непрозрачны и изотропны. Включения имеют иногда хорошо выраженную полосчатую и клеточную (дырчатую) структуры. На поверхности встречаются рудные вкрапления, иногда минералы заполняют пустоты или дыры. В породе они находятся между зернами минералов и поверх основной массы. Включения обычно обладают высоким, реже слабым положительным рельефом (рис. 2 — 8, 19, 20).

Инертодетринит представлен в виде включений удлиненной и изомет-ричной формы. Цвет их меняется от коричневого до черного, они полностью непрозрачны и изотропны. Включения имеют почти аморфную структуру и

Рис. 2. Микрокомпоненты органического вещества пород уфимского возраста.

1. Теловитринит (Vt1) с прослойкой суберинита (Lt1), обр. 401/149, р. Кожим, P1-2kr; 2. Теловитринит (Vt1) и структурный тело-витринит (Vt2), обр. углефицированного ствола дерева, толща со стволами, P2u; 3. Структурный теловитринит (Vt2), обр. 18-90/ 51(покр.), толща со стволами, P2u; 4. Структурный теловитринит (Vt2), обр. углефицированного ствола дерева, толща со стволами P2u; 5. Колотелинит (Vt3), обр. 18-90/51(непокр.), толща со стволами, P2u; 6. Геловитринит (Vt4) и макринит (It3), обр. 411/144, р. Кожим, P1-2kr; 7. Геловитринит (Vt4) и спорингит (Lt2), обр. угля марки 2Ж, шахта Воркутинская, лекворкутская свита; 8. Колотелинит (Vt3) и фюзенит (It1), обр. угля марки 2Ж, шахта Воркутинская, лекворкутская свита; 9. Гумосорбомикстинит (ГСМ) с включением резинита (Lt4), обр. 386/153, р. Кожим, P1-2kr; 10. Гумосорбомикстинит (ГСМ) с включением резинита (Lt4), обр. 379/163, р. Кожим, P1-2kr; 11. Кутинит (Lt3) и макринит (It3), обр. 368/170, р. Кожим, P1-2kr; 12. Спорингит (Lt2) и резинит (Lt4) в массе гумосорбомикстинита, обр. 419/138, р. Кожим, P1-2kr; 13. Структурный теловитринит (Vt2), обр. 430/111, р. Кожим, P1-2kr; 14. Колотелинит (Vt3), обр. 331/ 180, р. Кожим, P1-2kr; 15. Геловитринит (Vt4), обр. 18-90/51(непокр.), толща со стволами, P2u; 16. Семивитринит (Svt), обр. 368/154, р. Кожим, P1-2kr; 17. Семиинертинит (Sit), обр. 379/163, р. Кожим, P1-2kr; 18. Альгинит (Al), обр. 429/113, р. Кожим, P1-2kr; 19. Фюзенит (It1), обр. 429/115, р. Кожим, P1-2kr; 20. Фюзенит (It1) и включения макринита (It3) и инертодетринита (It2), обр. 368/170, р. Кожим, P1-2kr; 21. Инертодетринит (It2), обр. 331/180, р. Кожим, P1-2kr; 22. Инертодетринит (It2), обр. 385/156, р. Кожим, P1-2kr; 23. Макринит (It3), обр. 368/170, р. Кожим, P1-2kr; 24. Макринит (It3), обр. 410/145, р. Кожим, P1-2kr обладают слабым рельефом. На поверхности редко встречаются рудные вкрапления пирита. В породе они находятся между зернами минералов и поверх основной массы. Этот тип включений является переходным между структурной и аморфной формами инертинитовых компонентов (рис. 2 — 21, 22).

Макринит представлен в виде аморфной массы, выполняющей пустотнопоровое пространство и отдельных бесструктурных тел. Цвет включений меняется от коричневого до черного. Они не имеют своей определенной формы и, как и геловитринит, зачастую подчиняются окружающему его пространству. В углях встречены сильно окисленные черные прослои с относительно высоким рельефом (рис. 2 — 6, 11, 20, 23, 24).

Третья группа. Микрокомпоненты группы лейптинита (экзинита) включают остатки спор, пыльцы, покровных тканей листьев и стеблей, коровых об-разованний и остатки смолы. По своим исходным веществам группа подразделяется на четыре типа.

Суберинит представлен в виде волокнистых, кольцеобразных форм на краях обломков древесного теловитри-нита. Имеет желто-оранжевый цвет, высокий рельеф. Эти волокнисто-кольцевые образования соединены перемычками из того же вещества. В скрещенных николях эти формы имеют серый цвет, и при вращении столика видна тонкая структура ткани за счет смены то более, то менее светлых полос. Этот вид образуется из пробковых тканей коры, на поверхности корней, стеблей, плодов, защищающих растение от высыхания (рис. 2 — 1).

Спорингит встречается в виде округлых образований с внутренней ячеистой структурой, которые имеют размер менее 0.05 мм, оранжевые оттенки, полупрозрачен. В породе находятся в органо-минеральной матрице гумо-сорбомикстинита. Образуется из оболочек спор и пыльцы (рис. 2 — 7, 12).

Кутинит представлен в виде тонких удлиненных включений красноватого оттенка. Иногда, при хорошей сохранности, видна внутренняя слоистость кутикулы, она может быть смята в складки и разорвана. Кутикула, в отличие от (иногда похожих) смоляных образований, имеет собственную достаточно прочную оболочку и более низкий рельеф. В породе находится в межзерновом пространстве. Этот тип образуется из кутикул — наружного слоя листьев и молодых побегов. Встреча- ется в углях в виде тонких удлиненных обрывков с четкими краями и внутренней слоистостью (рис. 2 — 11).

Резинит встречается в виде вытянутых, длиной до 0.5 мм, тонких образований с высоким рельефом. Цвет смолы меняется от желтого (в современном дереве) до желто-оранжевого и оранжевого (в породе). Она не имеет структуры и сложена аморфным веществом. В породе обнаружена только в органо-минеральной массе гумосор-бомикстинита. Этот тип образуется из смолы растений, а также из других выделений, таких, как эфирные масла (рис. 2 — 9, 10, 12).

Четвертая группа. Микрокомпоненты групп семивитринита и семиинертинита являются переходными между витринитом и инертинитом. Это продукты частичного и неполного окисления растительных остатков. В породах представлены в виде обрывков буро-коричневого и коричневого цвета. Иногда сохраняются клеточная и полосчатая структуры исходной растительной ткани, они также встречены на контакте между витринитом и инертинитом. В породе находятся как в межзерновом пространстве, так и поверх основной массы (рис. 2 — 16, 17).

Пятая группа. Микрокомпоненты группы альгинита образуются из устойчивых, богатых жирами водорослей. Альгинит является основной составляющей сапропелевых углей . Этот тип довольно сложно определить в породе, и он был обнаружен лишь в двух образцах. Представлен в виде гелеобразных скоплений округлой и овально-изо-метричной формы, хорошо заметных на светлом фоне. Включения зеленосерого цвета с внутренней ячеистой структурой. Несмотря на достаточно трудное определение, эту группу можно выявить, используя другие методы исследования, например люминесцентную микроскопию (рис. 2 — 18).

Шестая группа. Микрокомпоненты группы гумосорбомикстинита имеют смежную гумусово-сапропелевую природу, состоят из тонкодисперсных гумусового и сапропелевого веществ, смешанных с глинистой (иногда чуть карбонатной) матрицей. В породе представлены в виде однородной массы буро-коричневого цвета со слабым положительным рельефом, находятся обычно в цементном пространстве, но иногда между зернами. Содержание и наличие того или иного количества сапропелевой составляющей можно опре- делить на люминесцентном микроскопе (рис. 2 — 6, 9, 10, 12).

Данные петрографических исследований позволили выявить некоторые особенности рассеянного органического вещества терригенных пород уфимского возраста и его происхождения:

-

1. В результате исследований была разработана классификация ОВ, которая позволяет охарактеризовать шесть групп микрокомпонентов, различающихся по условиям образования (окислительные, восстановительные), строению и первичному (исходному) материалу, — витринита, инертинита, лейптинита, семивитринита и семиинертинита, альгинита и гумосорбо-микстинита с их более дробным разделением.

-

2. По количественному распределению типов РОВ отмечено преобладание групп витринита и инертинита с возрастающей долей последнего.

-

3. Выявлено распределение микрокомпонентов по степени сохранности. В изученных породах наиболее распространены разрушенные формы — инертинит (It3) и витринит (Vt4), что говорит о достаточно сильной диагенетической преобразованности большинства компонентов. Вместе с тем встречаются включения РОВ, имеющие хорошую сохранность структуры и формы, что свидетельствует об их невысокой преобразованности. Эти два факта указывают на неоднократный привнос органического материала в осадок из различных источников сноса.

-

4. Присутствие компонентов коло-витринита, макринита и гумосорбо-микстинита свидетельствует о существенном вкладе аллохтонных веществ, перемещенных водными потоками. Преобладание витринито-инертинитовых компонентов указывает на низкий и средний газовые потенциалы пород. Наличие групп лейптинита, гумосор-бомикстинита и альгинита позволяет выявить в разрезе породы, обладающие более высоким нефтегазовым потенциалом (рис. 1).

Таким образом, применение, довольно простого (не требующего предварительного извлечения ОВ из породы) и экспрессного петрографического метода определения РОВ дает возможность не только изучить вещественный состав ОВ, но и оценить примерное его количество, степень диагенетической преобразованности и уточнить нефтегазовый потенциал толщ.

Список литературы Исследование состава рассеянного органического вещества петрографическим методом

- Биота востока Европейской России на рубеже ранней и поздней перми: Материалы к Междунар. симпоз. «Верхнепермские стратотипы Поволжья». М.: ГЕОС, 1988. 356 с.

- Гинсбург А. И. Атлас петрографических типов горючих сланцев. Л.: Недра, 1991.116 с.

- Ларская Е. С. Диагностика и методы изучения нефтегазоматеринских толщ. М.: Недра, 1983, 200 с.

- Салдин В.А. Новые данные по геологии нижнепермских отложений р.Кожым (Приполярный Урал) // Литогенез и геохимия осадочных формаций Тимано-Уральского региона. Сыктывкар, 2002. № 4. С. 11-33. (Тр. Ин-та геологии Коми научного центра УрО Российской АН. Вып.111).

- Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба. СПб.: Наука, 2004. 214 с.

- Шуреков Н. А. О гидрологической и гидрогеологической сущности угленосных формаций. Казань: Изд-во КГУ, 1991. 139 с.

- The new vitrinite classification (ICCP System 1994) // Fuel 1998. Vol. 77, No.5. Р. 349-358.

- The new inertinite classification (ICCP System 1996) /Fuel 2001. Vol. 80, No.7. Р. 459-471.