Исследование состояния бентофауны в зоне разработки россыпного месторождения алмазов в бассейне нижнего течения реки Лены

Автор: Салова Татьяна Александровна, Николаева Надежда Анисимовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В условиях интенсивного техногенного воздействия на легкоранимую природную среду Севера происходит нарушение экологического баланса во всех природных экосистемах, в том числе в водной среде. В долине р. Молодо, расположенной в бассейне нижнего течения р. Лены, ведется промышленная разработка россыпного месторождения алмазов. Для оценки степени воздействия разработок месторождений полезных ископаемых на гидробиологическое состояние рек необходимо проведение биологического мониторинга, для которого широко используется бентос. В связи с этим на участке проведения горных работ проведено исследование современного количественного и качественного состояния бентофауны р. Молодо. Проведена оценка изменения структуры сообществ беспозвоночных как на фоновом участке реки, так и на участках, подверженных антропогенному воздействию. Отбор проб бентоса был проведен в полевых условиях. В лабораторных условиях определены видовой состав, структура, биомасса и численность бентофауны. Составлен фаунистический список донной фауны реки, который включает 41 вид, относящийся к 6 систематическим группам. Среди них наибольшее видовое разнообразие отмечалось в группе личинок хирономид - 18 видов и форм, и личинок поденок 7 видов и форм. В результате изучения качественного состава и количественного развития гидробионтов выделены участки водотока с различной структурой сообществ. Самое высокое разнообразие водных беспозвоночных отмечено на фоновой станции. Ниже по течению в связи с ухудшением качества воды, связанном с горными работами, наблюдается снижение видового разнообразия донного сообщества. Анализ материалов показывает, что изменение видового состава вызывает перестройку трофических связей бентосных организмов. В результате определено, что в районе горных работ и ниже по течению реки, по сравнению с фоновым участком, происходит изменение в качественном составе, количественном развитии и структуре донных биоценозов. Сокращается видовое разнообразие, отдельные трофические группировки на участке горных работ выпадают из экологической системы.

Север, горные работы, техногенное влияние, гидробиологические исследования реки, бентос, сокращение видового разнообразия

Короткий адрес: https://sciup.org/148312513

IDR: 148312513 | УДК: 574.587

Текст научной статьи Исследование состояния бентофауны в зоне разработки россыпного месторождения алмазов в бассейне нижнего течения реки Лены

Решение проблем минерально-сырьевой и энергетической безопасности Российской Федерации в значительной степени связано с освоением северных и северо-восточных регионов России. Несмотря на огромный потенциал минерально-сырьевых ресурсов и имеющийся опыт их освоения, в связи с недостаточной изученностью неотлагательно требуются опережающие работы научно-исследовательского характера. В качестве приоритетных направлений исследований по изучению экологии арктических и субарктических районов Якутии следует выделить из-

Салова Татьяна Александровна, кандидат биологических наук, главный ученый секретарь.

учение состояния и динамики наземных и водных экосистем [1].

Промышленное загрязнение затронуло бассейны всех рек Якутии. Особенно его сильное воздействие отмечается в районах добычи полезных ископаемых и на урбанизированных территориях [2].

В долине р. Молодо, расположенной в бассейне нижнего течения р. Лены, дочерним предприятием АК АЛРОСА ОАО «Нижне-Ленское» ведется промышленная разработка россыпного месторождения алмазов. Для оценки степени воздействия разработок на гидробиологическое состояние рек необходимо проведение биологического мониторинга и определение современного состояния биологических показателей водных ресурсов. Биологические показатели являются перспективным элементом системы биологического мониторинга загрязнения поверхностных вод и позволяют определить экологическое состояние и трофический статус водных объектов; оценить качество поверх- ностных вод как среды обитания организмов; определить совокупный эффект комбинированного действия загрязняющих веществ [3].

В настоящее время для биомониторинга широко используется бентофауна, которая наиболее четко отражает степень загрязнения и часто используется как показатель качества воды и загрязнения [4]. Таким образом, при проведении биологического мониторинга бентофауна имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с другими представителями водных организмов.

Целью исследования является изучение современного количественного и качественного состояния бентофауны р. Молодо на участке разработки россыпного месторождения алмазов, необходимое для оценки техногенного воздействия горнодобывающей промышленности на изменение гидробиологического состояния водной среды.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В основу статьи положены результаты натурного изучения состояния донной фауны р. Молодо в зоне работы земснаряда. Литературных данных по зообентосу р. Молодо и ее притокам нет.

Для оценки видового состава бентоса воды р. Молодо были выбраны 6 станций ритрали, находящихся на различном удалении от источников загрязнения: 1) № 1 (фоновая) - выше участка горных работ; 2) № 2 - в зоне проведения горных работ; 3) № 4 - в зоне непосредственного влияния земснаряда; 4) № 3 - ниже сбросов хозяйственных стоков; 5) № 5 - выше сбросов хозяйственных стоков; 6) №. 11 – ниже поселка на расстоянии 3-4 км.

При этом на этих участках реки учитывались параметры естественной среды (скорость течения, грунт, температура и. д.), необходимые для сравнения различных сообществ.

Наблюдения были проведены в течение трех сезонов (весной, летом и зимой) одного гидрологического года.

Исследования, включающие в себя сбор, фиксацию и обработку проб зообентоса, проводились по стандартным общепринятым методикам [4-6]. В полевых условиях качественные пробы были собраны путем смыва донных организмов с камней, количественные - собирались с помощью скребка с площадью захвата 0,2 м2. Количественный учет донных беспозвоночных осуществляли скребком с длиной лезвия 25 см. Кроме того, для более полного сбора донной фауны водоема и учета ее видового состава с глубины 0,4 м проведен осмотр прибрежных камней, древесных остатков и макрофитов, с которых был произведен ручной сбор организмов. Площадь исследуемых камней вычислялась путем определения площади их проекции на дно. Обнаруженный и очищенный биоматериал был перемещен в стеклянную тару и зафиксирован 96 % раствором спирта.

В лабораторных условиях была проведена обработка отобранных проб - производилась выборка организмов из отмытых проб, определение качественного состава при помощи бинокуляра МБС-1 и микроскопа Laboval. Для определения видовой принадлежности донной фауны использовались отечественные определители пресноводных беспозвоночных [7-8]. Количественный анализ материала включал взвешивание на торсионных весах с точностью до 0,01 мг, подсчет численности беспозвоночных и расчет их биомассы.

Фаунистические сборы были разобраны по следующим группам: 1) кишечнополостные, 2) губки, 3) мшанки 4) пиявки 5) малощетинковые черви, 6) волосатики, 7) круглые черви, 8) турбелларии, 9) высшие раки, 10) веслоногие, ракушечные и ветвистоусые раки, 11) настоящие листоногие раки, 12) водяные клещи, 13) пауки, 14) личинки тендипедид и гелеид, 15) личинки остальных двукрылых, 16) вис-лохвостики, 17) личинки стрекоз, 18) личинки поденок, 19) личинки веснянок, 20) личинки большекрылых, 21) жуки и их личинки, 22) клопы, 23) личинки ручейников, 24) гусеницы бабочек, 25) моллюски.

Собрано и обработано около 15 качественных и количественных проб зообентоса. Сборы велись на различных грунтах, субстратах, в различных по типу водоемах и их участках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки изменения структуры сообществ гидробионтов р. Молодо в зоне интенсивного хозяйственного освоения необходимо определить видовой состав, структуру, биомассу и их численность на фоновых станциях. На основе собранного материала нами составлен фаунистический список донных беспозвоночных реки, который включает 41 вид, относящийся к 6 систематическим группам: олигохеты ( Oligochaeta ): Tubifex tubifex, nchytreus sp.,Nais varialabis; моллюски (Mollusca): Radix ovate, Radix ouriculatia, Valvata aliena, Valvata sibirica, Limnea barbata; поденки (Ephemeroptera): Centroptilum sp., Heptagenia sulphurea, Ephemerella sp., Ephemerella amurensis, Ecdyonurus mongolicus, Ecdyonurus sp., Cloen sp.; веснянки (Plecoptera): Perlodes dispar, Jsogenus sp., Perla abdominalis; ручейники (Plecoptera): Hydropsyche sp., Hydropsyche nevae, Limnophilus nigriceps, Limnophilus stigma; хирономиды (Chironomidae): Cryptochironomus defectus, Cryptochironomus vulneratus, Glyptotendipes gripecoveni, Chironomus antracinus, Chironomus riihimaciensis, Chironomus annularius, Chironomus darsalis, Chironomus plumosus.

Среди них наибольшее видовое разнообразие отмечалось в группе личинок хирономид -18 видов и форм, и личинок поденок 7 видов и форм (табл. 1).

Таблица 1. Групповой состав видов бентоса и его распределение по станциям

|

Группы, количество видов |

Станции |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

11 |

|

|

Поденки |

6 |

1 |

2 |

1 |

4 |

7 |

|

Веснянки |

4 |

1 |

1 |

1 |

6 |

3 |

|

Ручейники |

6 |

- |

1 |

- |

4 |

4 |

|

Хирономиды |

18 |

4 |

6 |

4 |

14 |

15 |

|

Моллюски |

5 |

1 |

1 |

1 |

5 |

2 |

|

Олигохеты |

2 |

4 |

1 |

4 |

2 |

1 |

|

Всего |

41 |

11 |

12 |

11 |

35 |

32 |

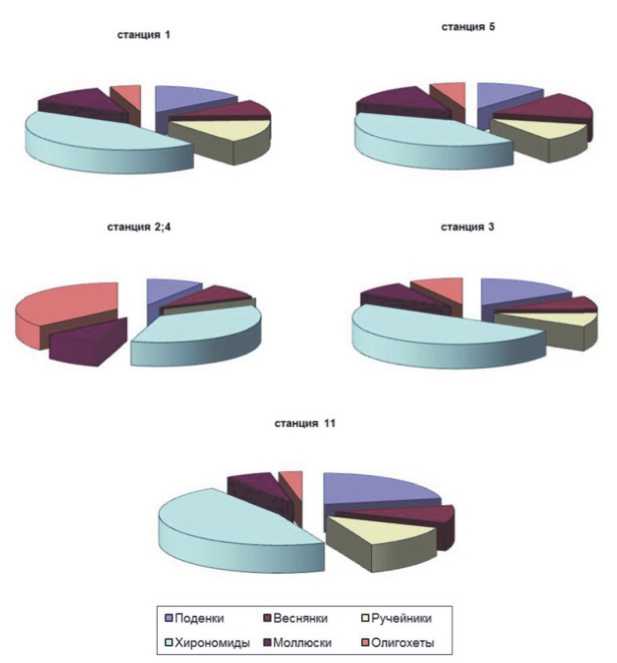

В результате изучения качественного состава и количественного развития гидробионтов выделены участки водотока с различной структурой сообществ.

Самое высокое разнообразие водных беспозвоночных в р. Молодо отмечено на фоновой станции № 1. Ниже по течению в связи с ухудшением качества воды, связанном с горными работами, наблюдается снижение видового разнообразия донного сообщества, в основном, за счет веснянок и ручейников. В результате изучения качественного состава и количественного развития гидробионтов выделены участки водотока по станциям с различной структурой видового состава бентоса.

Анализ количественных показателей бентоса и структура сообществ на различных участках реки показал, что в течение вегетационного периода биомасса сообщества донных животных на фоновой станции № 1 изменялась в пределах 1,07 –3,14 г/м 2. Минимум биомассы отмечен в июле, что объясняется вылетом имаго массовых видов насекомых. Максимальная биомасса организмов отмечалась в августе (табл. 2).

В среднем личинки амфибиотических насекомых от биомассы бентоса составляли 78 %. При этом преобладали личинки хирономид (рис. 1):

Зообентос в трех водоемах – отстойниках на илистых грунтах не обнаружен в результате большого количества минеральных взвесей, что привело к нарушению естественного реофиль-ного биоценоза (табл. 3).

ВЫВОДЫ

Анализ материалов показывает, что изменение видового состава вызывает перестройку трофических связей бентосных организмов. Так, сообщества фоновых биотопов ритрали представлены водными беспозвоночными, принадлежащими к различным функциональным пищевым группировкам. Личинки веснянок преимущественно измельчители, большинство поденок - подбирающие коллекторы, личинки ручейников – главным образом соскребатели и фильтраторы. Ниже по течению в сообществах донных беспозвоночных начинают преобладать коллекторы (хирономиды, поденки, моллюски) и исчезать группы фильтраторов, питающихся тонкой органической взвесью, и хищных беспозвоночных (в основном веснянки и ручейники).

Численность и биомасса за период исследований колебалась в зависимости от участков и сезонов от 318 до 3583 экз. / м 2, от 0,15 до 3,14 г/ м 2 соответственно.

Были выявлены основные виды индикаторов – это личинки хирономид (Chironomus antracinus, Chironomus из гр riihimaciensis), ли-

Таблица 2. Численность и биомасса бентоса р. Молодо по сезонам

|

Станции |

Месяц |

|||||

|

июнь |

июль |

август |

||||

|

биомасса, г /м2 |

численность, экз. / м2 |

биомасса, г /м2 |

численность, экз. / м2 |

биомасса, г /м2 |

численность, экз. / м2 |

|

|

1 |

2,86 |

2375 |

1,07 |

624 |

3,14 |

3583 |

|

2 |

0.72 |

518 |

0,15 |

74 |

0,45 |

318 |

|

3 |

1,74 |

2107 |

0,85 |

574 |

1,94 |

2985 |

|

4 |

0.72 |

518 |

0,15 |

74 |

0,45 |

318 |

|

5 |

1,93 |

1960 |

0,92 |

580 |

2,15 |

3170 |

|

11 |

2,14 |

2873 |

1,25 |

679 |

2,98 |

3482 |

Таблица 3. Количество видов зообентоса в естественных и искусственных (илоотстойниках) водоемах

|

Группы организмов |

Количество видов |

|||

|

р. Молодо |

руч. Скалистый |

озера |

илоотстойники |

|

|

олигохеты |

1 |

- |

3 |

- |

|

моллюски |

2 |

2 |

6 |

- |

|

поденки |

7 |

6 |

3 |

- |

|

веснянки |

3 |

1 |

2 |

- |

|

ручейники |

2 |

4 |

1 |

- |

|

хирономиды |

5 |

2 |

16 |

- |

|

Всего |

20 |

15 |

31 |

|

Рис. 1. Состав бентоса по станциям, в %

чинки ручейников (Hydropsyche sp., Hydropsyche nevae, Limnophilus nigriceps, Limnophilus stigma).

В результате работ определено, что в районе горных работ и ниже по течению реки по сравнению с фоновыми участками происходит изменение в качественном составе, количественном развитии и структуре донных биоценозов. Стенобионтные организмы уступают место эв-рибионтам. Сокращается видовое разнообразие, отдельные трофические группировки на участке горных работ выпадают из экологической системы.

Таким образом, горнодобывающая деятельность в Республики Саха (Якутия) оказывает негативное экологическое воздействие на гидробиологическое состояние малых рек Крайнего Севера.

Список литературы Исследование состояния бентофауны в зоне разработки россыпного месторождения алмазов в бассейне нижнего течения реки Лены

- Асеев А.Л., Лебедев М.П. О концепции Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия) // Экономика Востока России. 2015. № 2 (4). С. 9-11.

- Гидробионты реки Эбелях (бассейн реки Анабара) в системе мониторинга / Ф.Н. Жирков, Л.Н. Сивцева, А.Ф. Кириллов, А.И. Климовский // Молодой ученый. 2014. №6 (654). С. 279-283.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.

- Чертопруд М.В. Модификация метода Пантле-Букка для оценки загрязнения водотоков по качественным показателям макробентоса. // Водные ресурсы. 2002. Т. 29. № 3. С. 337-342.

- Абакумов В.Н. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. С. 21-28.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Л.: Наука, 1981. 32 с.

- Салова Т.А., Кириллов А.Ф., Ходулов В.В. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресных водоемах. Зообентос: Учебно-методическое пособие. Якутск: НПО ЭКОР, 2009. 37 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР [под ред. Л.А. Кутиковой и Я.И. Старобогатова]. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 512 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России. Л.: ЗИН РАН, 1992-2001. Т. 6. 522 с.