Исследование состояния эндотелия сосудов при разных формах ишемической болезни сердца

Автор: Шукуров Ф.А., Табаров М.С., Тоштемирова З.М., Ходжаева М.Х.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучение изменений маркеров дисфункции эндотелия и системы гемостаза у пациентов с разными формами ишемической болезни сердца (ИБС) на фоне лечения и до него.Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач в ходе проводимого исследования было обследовано 60 пациентов с разными формами ИБС: стабильной стенокардией напряжения (ССН) и инфаркт миокарда (ИМ) (в соответствии с классификацией Канадской ассоциации кардиологов (L. Campeau, 1976), ВНОК (2004), рекомендациями Европейского общества кардиологов (2007)), в возрасте от 50 до 75 лет (средний возраст 62,6 ± 3,5 и 65,1 ± 3,6 года соответственно) и 20 практически здоровых лиц (без признаков ИБС), сопоставимых по возрасту (средний возраст 62,7 ± 3,7 года), составивших контрольную группу. Для сравнительного анализа результатов до и после лечения обследуемые были разделены на три группы: I группа - контрольная группа, респонденты без ИБС; II группа - пациенты со стабильной стенокардией напряжения II и III функциональных классов (ФК); III группа - пациенты с постинфарктным кардиосклерозом, то есть перенёсшие ИМ.Результаты и их обсуждение. У большинства госпитализированных пациентов было определено несколько факторов риска. ССН II и III ФК чаще регистрировали у женщин (60 %); мужчины, перенёсшие инфаркт миокарда, составили 63,3 %, показатели статически незначимы (р > 0,05). Основные факторы кардиоваскулярного риска (ожирение, артериальная гипертензия, индекс массы тела и общий холестерин) достоверно больше (в % соотношении) встречали у пациентов II-III групп по сравнению с I группой (р 0,05). Следует отметить, что из общего количества обследованных (п = 80), жители села составили 46,25 %, жители города -53,75 %.Выводы. Наличие более высокой степени тяжести эндотелиальной дисфункции наблюдается у пациентов, перенёсших инфаркт миокарда, в отличие от стабильной формы стенокардии напряжения без инфаркта миокарда в анамнезе. Прогрессирование и ухудшение состояния эндотелия сосудов в большей степени сопряжено с наличием гипергомоцистеинемии, и наиболее выраженные изменения эндотелиальной функции определены у пациентов при сочетании факторов кардиоваскулярного риска. При разных формах ИБС повышено содержание в сыворотке крови ДЭК и гомоцистеина, увеличивающиеся параллельно тяжести клинического течения, их уровень коррелирует со степенью эндотелиальной дисфункции. Выявлена прямая корреляция между показателями маркеров гемостаза (фактор фон-Виллебранд, фибриноген и тромбоциты) и ДЭК. Наибольшие изменения сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза отмечаются у пациентов с ИМ, чем у пациентов с ССН.

Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, эндотелиальная дисфункция, десквамированные эндотелиальные клетки, фактор фон-виллебранда, гомоцистеин

Короткий адрес: https://sciup.org/143180713

IDR: 143180713 | УДК: 616-092:611.018.74:616.127-005.8:612.172.1 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.4.CLIN.12

Текст научной статьи Исследование состояния эндотелия сосудов при разных формах ишемической болезни сердца

Кардиоваскулярная патология, исходя из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), продолжает оставаться актуальным вызовом современной медицине, в решении этих вопросов намечается значительный прогресс. В этом контексте, особое внимание уделяется ишемической болезни сердца (ИБО) с её многообразными проявлениями (стабильная стенокардия напряжения (СОН) и инфаркт миокарда (ИМ)), что во многих случаях приводит к постоянной нетрудоспособности и летальному исходу. По данным ВОЗ, от ИБО каждый год умирает более 9 млн человек (WHO, 2019 г.). Нынешнее состояние проблемы вызывает необходимость аргументировать актуальность научных исследований, которые направлены на совершенствование профилактических мероприятий. Эксперты ВОЗ подчёркивают, что превентивные меры должны базироваться на научных данных и быть адаптированы к региональному и национальному контексту [1].

В последние годы в Таджикистане наблюдается неблагоприятная демографическая тенденция, характеризующаяся сохранением высоких уровней заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от ИБО. Так, в соответствии с данными Республиканского центра медицинской статистики при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Республиканской научно-трудовой экспертной комиссии, заболеваемость от ИБО составила в 2015 году 235,8 человек на 100 тыс. населения, а инвалидность - 506 человек; в 2016 году - 253,1 на 100 тыс. населения, а инвалидность - 562 человека; в 2017 году - 255,7 на 100 тыс. населения, а инвалидность - 503 человека. В составе общей смертности населения Таджикистана лидирующее место занимает ИБО, которая, по данным ПРООН-2010, среди мужчин в возрасте 25-64 лет составляет 194,4 на 100 тыс. мужчин соответствующего возраста. Этот показатель в 2,8 раза выше, чем в Великобритании, в 3,5 раза выше, чем в Германии и в 6,8 раза выше, чем во Франции, однако он в 2,1 раза ниже, чем в России (406,3).

ИБО является острым или хроническим вариантом дисфункции миокарда вследствие частичного или полного снижения обеспечения миокарда артериальной кровью, чаще всего связанного с патологией в структуре венечных артерий. ИБО является одной из клинических форм ате- ротромбоза, включающего в себя процесс развития атеросклеротической бляшки и образования тромба на повреждённом эндотелии за счёт активации каскада коагуляции [1, 2]. Предполагается, что на развитие сердечнососудистых осложнений влияет много факторов кардиоваскулярного риска, оказывающих влияние на сосудистую стенку [4]. В настоящее время наблюдается достаточно пристальный интерес к изучению функционирования эндотелия при разных формах ИБС и её осложнений в виде ИМ [5]. По современным представлениям, одним из ранних и ключевых этапов развития атеросклероза признаётся нарушение функций и повреждение сосудистого эндотелия - формирование эндотелиальной дисфункции (ЭД), и наоборот, постепенное усугубление состояния эндотелия сосудов в очаге атеросклероза - как главный субстрат развития ИБС и ИМ. С эндотелиальной дисфункцией связывают подавляющее большинство сердечно-сосудистых факторов риска [6], и за последние 25 лет были разработаны методические подходы к оценке функции эндотелия у человека [7]. В результате возникла теоретическая основа для нового направления фундаментальных и клинических исследований, в частности, изучения роли дисфункции эндотелия и её маркеров в патогенезе сердечнососудистых заболеваний. По большей части, состояние сосудистого эндотелия оценивалось по количеству циркулирующих эндотелиоцитов, активности фактора фон-Виллебранда, уровню метаболитов оксида азота и наличия ги-пергомоцистеинемии (ГГЦ) [8]. Гипергомоцистеинемия считается прямой причиной развития артериальных и венозных тромбозов, и при этом наблюдается активация всех компонентов гемостаза: сосудистой стенки, тромбоцитарного и коагуляционного звеньев [9].

Несмотря на развитие исследований в данной области, до сих пор не определены роль и взаимосвязь некоторых маркеров эндотелиальной дисфункции с клиническими течениями разных форм ИБС и их значение в формировании дисфункции эндотелия у больных с различной степенью тяжести стенокардии напряжения и инфаркта миокарда. Параметры, характеризующие функциональное состояние эндотелия, безусловно, могут играть огромное прогностическое значение, так как эндотелиальная дисфункция является одним из самых ранних доклинических маркеров повреждения сосудов. И наоборот, восстановление нарушенных показателей, вероятно, является одним из первых свидетельств эффективности проводимого профилактического или терапевтического вмешательства. Поэтому продолжение изучения свойств и функций эндотелия, а также разработка и оптимизация диагностических методов оценки его состояния являются необходимыми и целесообразными. Целью авторов данной статьи является предоставление обновлённой информации о патогенетических и региональных особенностях маркеров эндотелиальной дисфункции у пациентов с разными формами ИБС.

Цель исследования: изучение изменений маркеров дисфункции эндотелия и системы гемостаза у пациентов с разными формами ИБС на фоне лечения и до него; взаи- моотношение этих маркеров и определение степени тяжести эндотелиальной дисфункции в клиническом течении данных пациентов.

Материалы и методы исследования.

Для решения поставленных задач в ходе проводимого исследования было обследовано 60 пациентов с разными формами ИБС: ССН и ИМ (в соответствии с классификацией Канадской ассоциации кардиологов (L. Campeau, 1976), ВНСК(2004), рекомендациями Европейского общества кардиологов (2007)), в возрасте от 50 до 75 лет (средний возраст 62,6 ± 3,5 и 65,1 ± 3,6 года соответственно) и 20 практически здоровых лиц (без признаков ИБС), сопоставимых по возрасту (средний возраст 62,7 ± 3,7 года), составивших контрольную группу. Для сравнительного анализа результатов до и после лечения обследуемые были разделены натри группы:

I группа - контрольная группа, респонденты без ИБС;

-

II группа - пациенты со стабильной стенокардией напряжения II и III функциональных классов (ФК);

-

III группа - пациенты с постинфарктным кардиосклерозом, то есть перенёсшие ИМ.

Все пациенты находились на стационарном лечении на базе отделения хронических болезней сердца и инфаркта миокарда ГУ «Республиканский клинический центр кардиологии» в городе Душанбе.

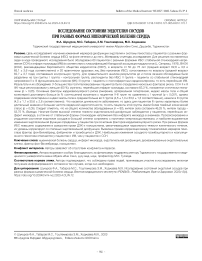

Дисфункцию эндотелиальных клеток выявляли путём подсчёта десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭК), активности фактора фон-Виллебранда и содержания гомоцистеина в плазме крови, так как эти параметры рассматриваются как динамический показатель эндотелиальных повреждений и их стимуляции. Существующие в настоящее время методы определения циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов достаточно многообразны и включают как традиционный подсчёт клеток в счётной камере, так и более сложные иммунометриче-ские, иммунофлюоресцентные и иммуномагнитные методики. Однако наиболее простым, низкозатратным, достаточно информативным и чувствительным является метод, предложенный J. Hladovec (1978) в модификации Н.Н. Петрищева с соавторами (2001) [6]. Используя данный метод, мы определяли содержание десквамированных эндотелиальных клеток в периферической крови в лаборатории кафедры патологической физиологии ГОУ «ТЕМУ имени Абу-али ибни Сино». Принцип метода основан на выделении эндотелиоцитов вместе с тромбоцитами с последующим осаждением их АДФ. На конечном этапе образованную суспензию помещали в камеру Горяева. С помощью фазово-контрастной микроскопии в двух сетках камеры проводили определение и подсчёт эндотелиоцитов. Для перерасчёта количества циркулирующих эндотелиальных клеток на 1 литр крови, учитывая соотношение между числом выявленных эндотелиоцитов и объёмом камеры Горяева, полученный результат умножали на 104 кл./л (рис. 1). В среднем, количество ДЭК у взрослого человека в норме варьирует от 2х104 до 4x104 кл./л плазмы [11]. У пациентов с ССЗ предложено выделять степени эндотелиальной дисфункции по концентрации ДЭК. При I степени эндотелиальной дисфункции концентрация ДЭК составляет

(4-6)хЮ4 кл./л, при II степени - (7-12)хЮ4 кл./л, при III степени - (13-18)х104 кл./л, при IV степени - (19-25)х104 кл./л, при критической (V степень) эндотелиальной дисфункции с высоким риском кардиоваскулярных осложнений -более 25х104 кл./л [12].

Для изучения и оценки гемореологической функции эндотелия определяли активность фактора фон-Виллебранда в ГУ «Республиканский научный центр крови» с использованием набора реагентов НПО «Ренам» (г. Москва) по методике З.С. Баркагана, А.П. Момота [13]. Данный метод основан на способности фактора Виллебранда вызывать тромбоагглютинацию при участии антибиотика ри-стомицина. В норме активность фактора Виллебранда в плазме крови составляет 50-150 %. С целью выявления повреждающих маркеров ЭД, мы определяли уровень гомоцистеина в плазме крови в лечебно-диагностическом учреждении «Ахвар-Ахват» с помощью новейшего медицинского оборудования SIEMENS (рис. 2). Отбор образцов крови осуществлялся натощак (10-12 часов голодания) из локтевой вены. Все образцы крови с добавлением антикоагулянта подвергались центрифугированию при оборотах 3000/мин. Гомоцистеин (ГЦ) в образцах плазмы крови определялся методом иммуноферментного анализа с использованием комплекта реагентов Homocysteine FS (DyaSis) на автоматическом биохимическом анализаторе SIEMENS IMMULITE 2000 XPi. В норме у взрослых людей уровень ГЦ должен быть меньше 15 мкмоль/л. Референсные значения: для женщин - 5-12 мкмоль/л, для мужчин -5-15 мкмоль/л. ГГЦ диагностируют при превышении уровня ГЦ выше 15 мкмоль/л. При концентрации ГЦ в плазме крови 15-30 мкмоль/л степень ГГЦ считают умеренной, при 30-100 мкмоль/л - промежуточной или средней, выше 100 мкмоль/л - тяжёлой [14].

В выполнении исследований по отдельным диагностическим методикам принимали участие научные сотрудники кафедры патологической физиологии ГОУ «ТЕМУ имени Абуали ибни Сино». Статистическая обработка полученных данных проводилась с использование программы Statistica 10.0 (StatSoft, США). Количественные величины представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки, качественные - в виде абсолютных значений и процентов. Парные сравнения по количественным показателям между независимыми группами проводились по U-критерию Манна - Уитни, между зависимыми группами - по Т-крите-рию Вилкоксона. Множественные сравнения по количественным показателям проводились по Н-критерию Крускала - Уоллиса. При сравнениях между двумя независимыми группами по качественным показателям применялся критерий х2, в том числе с поправкой Йетса, и точный критерий Фишера. При множественных сравнениях применялся Q-критерий Кохрена. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение

ИБС является полиэтиологическим заболеванием, что в настоящее время не вызывает сомнений. У большинства госпитализированных пациентов было определено несколько факторов риска. Клиническая характеристика пациентов с разными формами ИБС, включённых в исследование, представлена в таблице 1.

Рисунок 1. Микрофотография дэсквамированных эндотелиоци-тов в периферической крови в камере Горяева. Окраска метиленовым синим (1% водный раствор), ув.х400

Figure 1. Micrograph of desquamated endotheliocytes in peripheral blood in the Goryaev chamber. Coloring with methylene blue (1% aqueous solution), х400

Рисунок 2. Иммунохимическая система IMMULITE 2000 XPi

Figure 2. Immunochemical system IMMULITE 2000 XPi

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика обследованных групп

Table 1. Clinical and demographic characteristics of the examined groups

|

Показатель |

I группа (п = 20) |

II группа (п = 30) |

III группа (п = 30) |

Р |

|

Пол: мужской женский |

10(50,0%) 10(50,0%) |

12(40,0%) 18(60,0%) |

19(63,3%) 11 (36,7 %) |

df = 2 χ2 = 3,285 р > 0,05 |

|

Возраст, лет |

62,7 ±3,7 |

62,6 ±3,5 |

65,1 ±3,6 |

рз> 0,05 |

|

Длительность заболевания, лет |

- |

8,0 ±0,7 |

10,3 ± 2,1, р2> 0,05 |

|

|

Ожирение: II III |

5 (25,0 %) 0 0 |

6 (20,0 %) 6 (20,0 %) 6 (20,0 %) |

14(46,7%) 3(10,0%) 1 (3,3 %) |

df = 4 χ2 = 11,766 р < 0,05 |

|

Сочет. ИБС и АГ |

- |

28 (93,3 %) |

30 (100,0 %) |

> 0,05* |

|

ХСН: II |

- |

13 (43,3 %) 11 (36,7 %) |

11 (36,7 %) 19(63,3%) |

> 0,05* > 0,05* |

|

Место проживания: город село |

20 (100,0 %) 0 |

9 (30,0 %) 21 (70,0 %) |

14(46,7%) 16(53,3%) |

df = 2 χ2 = 8,105 р < 0,05 |

|

ИМТ |

26,0 ±2,5 |

33,0 ± 1,3 pi < 0,001 |

30,6 ±2,6 pi < 0,001, р2> 0,05 |

рз < 0,001 |

|

Общий холестерин |

4,0 ± 1,1 |

4.5 ± 1.0 |

4,2 ± 1,1 |

рз> 0,05 |

Примечание: р - статистическая значимость различия показателей между группами (по Q-критерию Кохрена); *при сравнении между группами с ФК и инфарктом (по критерию χ2), pi - при сравнении с контрольной группой, рз - при сравнении с группой ФК (по U-критерию Манна - Уитни), рз - статистическая значимость различия показателей между группами (по Н-критерию Крускала-Уоллиса).

Как видно из таблицы 1, СОН II и III ФК чаще регистрируются у женщин (60 %); мужчины, перенёсшие инфаркт миокарда, составили 63,3 %, показатели статически незначимы (р > 0,05). Анализ данных таблицы 1 показывает, что основные факторы кардиоваскулярного риска (ожирение, артериальная гипертензия, индекс массы тела и общий холестерин) достоверно больше (в % соотношении) встречаются у пациентов II-III групп по сравнению с I группой (р < 0,001), однако содержание холестерина и индекс массы тела в среднем больше во II группе (4,5 ± 1,0 и 33,0 ± 1,3 соответственно), нежели в III группе (4,2 ± 1,1 и

30,6 ± 2,6 соответственно). Что касается длительности заболевания, то здесь для пациентов III группы характерны более длительный анамнез и большая частота сердечной недостаточности, то есть пациенты этой группы имели более тяжёлый клинический статус (р > 0,05). Следует отметить, что из общего количества обследованных (п = 80), жители села составили 46,25 %, жители города - 53,75 %.

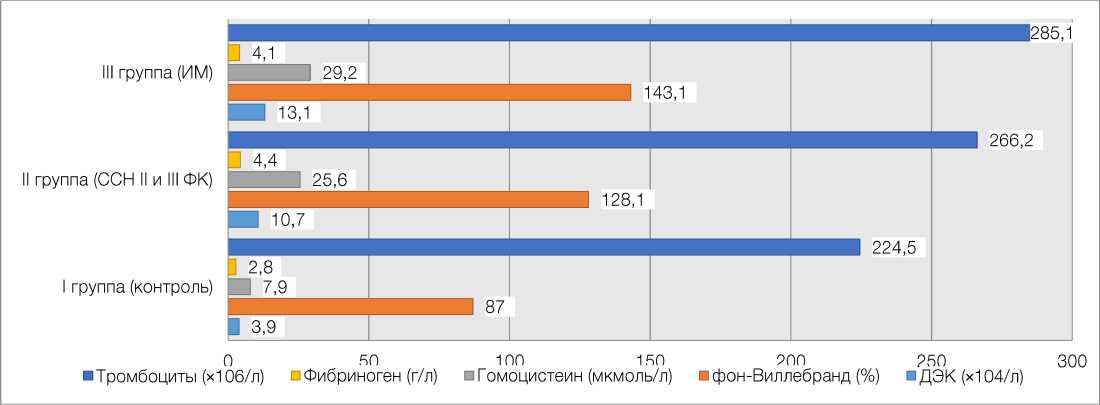

Для оценки состояния эндотелия сосудов, сосудистотромбоцитарного и плазменного гемостаза до лечения, мы определяли некоторые чувствительные их маркеры, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Показатели маркеров эндотелиальной дисфункции

Table 2. Indicators of markers of endothelial dysfunction

|

Показатель |

I группа (п = 20) |

II группа (п = 30) |

III группа (п = 30) |

Р1 |

|

ДЭК |

3,9 ±0,9 |

10,7 ± 1,8™ |

13,1 ±1,8™ |

< 0,001 |

|

Фактор фон-Виллебранд |

87,0 ±4,5 |

128,1 ±7,0™ |

143,1 ±5,6™ |

<0,05 |

|

Гомоцистеин |

7,9 ± 1,4 |

25,6 ± 3,3'" |

29,2 ± 3,6™ |

>0,05 |

|

Фибриноген |

2,8 ±0,8 |

4,4 ± 0,9™ |

4,1 ±0,9™ |

<0,05 |

|

Тромбоциты |

224,5 ± 7,2 |

266,2 ± 7,9™ |

285,1 ±69,1™ |

>0,05 |

Примечание: pi - статистическая значимость различия показателей между группами больных; ***р < 0,001 - при сравнении с контрольной группой (по U-критерию Манна-Уитни).

Исследования показали, что у пациентов с различными формами ИБС отмечается повреждение эндотелия в виде повышения количества десквамированных эндотелиальных клеток в крови. Как видно из таблицы 2, уровень ДЭК статически значимо выше в обеих основных группах (10,7 ± 1,8 и 13,1 ±1,8 соответственно, р < 0,001) по сравнению со здоровыми добровольцами (3,9 ± 0,9). В то же время этот показатель был достоверно выше у обследуемых III группы, перенёсших инфаркт миокарда, по сравнению с пациентами II группы. Это может быть связано с тем, что у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом наблюдается более тяжёлое течение и большая степень воспалительно-деструктивных процессов в интиме сосудов, особенно в коронарных.

Вместе с тем, одним из важных факторов эндотелиальной дисфункции является гипергомоцистеинемия. В нашем исследовании было обнаружено значительное, статистически значимое (р < 0,001 ), повышение уровня гомоцистеина у пациентов с ССН (25,6 ± 3,3) и ИМ (29,2 ± 3,6), коррелирующее с клиническим течением заболевания, по сравнению с группой контроля (7,9 ± 1,4). Умеренная степень ГГЦ наблюдалась у 70 % обследуемых II группы и у 63,3 % III группы, а вот средняя степень ГГЦ была выявлена больше у III группы по сравнению со II группой (33,3 % и

23,3 % соответственно). Тяжёлой степени ГГЦ не отмечено ни в одной группе. В контрольной группе ГГЦ не было обнаружено. Была выявлена положительная корреляционная связь между показателями гомоцистеина и другими маркерами ЭД, что свидетельствует в пользу ГГЦ как независимого «нового» фактора риска развития эндотелиальной дисфункции и предиктора ИБС.

Представляли интерес определение и сравнительный анализ гемостатических показателей крови, и нами было показано, что, в целом, наблюдается статически достоверное их повышение в плазме крови, активность фактора фон-Виллебранда, фибриногена и тромбоцитов у наблюда емых пациентов основных групп до начала терапии по сравнению с контрольной группой обследованных (р < 0,001), хотя не превышающее референсных значений. Тем не менее, установлена зависимость между уровнем этих факторов в крови и клиническими проявлениями ИБС, что позволяет предположить значимость дисфункции эндотелия в патогенезе данного заболевания. Следовательно, можно сказать, что по мере нарастания класса тяжести стенокардии напряжения от II и III ФК до постинфарктного кардиосклероза достоверно выявлены различия показателей эндотелиальной дисфункций у обследованных пациентов (рис. 3).

Рисунок 3. Сравнение показателей маркеров ЭД в обследованных группах

Figure 3. Comparison of indicators of markers of endothelial dysfunction in the examined groups

При изучении и распределении исследованных групп в зависимости от степени тяжести эндотелиальной дисфункции по результатам количества циркулирующих эндотел иоцитов (табл. 3) нами показано, что у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом чаще встречается III степень тяжести ЭД по сравнению со II группой обследованных (36,67 % и 23,33 % соответственно, р < 0,05), и наоборот, II степень тяжести ЭД реже встречается в III группе в сравнении со II группой (53,33 % и 70% соответственно, р < 0,05). Дальнейший анализ показал, что в группе пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда

(10 %), наблюдается IV степень тяжести ЭД. У 85 % обследованных контрольной группы не выявлена эндотелиальная дисфункция, но у них показатели ДЭК были на верхнем уровне физиологии из-за присутствия единичных факторов риска повреждения эндотелия сосудов.

Полученное в ходе анализа повышение показателей и их корреляция по степени тяжести стенокардии ещё раз подтверждает огромную роль эндотелия сосудов в развитии и прогрессировании заболеваний в виде ИБС и таких её осложнений, как инфаркт миокарда.

Таблица 3. Распределение обследуемых групп по результатам ДЭК в зависимости от степени тяжести дисфункции эндотелия

Table 3. Distribution of the examined groups according to the results of counting desquamated endothelial cells depending on the severity of endothelial dysfunction

|

Степень тяжести ЭД |

ДЭК |

I группа |

II группа |

III группа |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

0 |

2-4 |

17 |

85 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

I |

5-6 |

3 |

15 |

2 |

6,67 |

0 |

0 |

|

II |

7-12 |

0 |

0 |

21 |

70 |

16 |

53,33 |

|

III |

13-18 |

0 |

0 |

7 |

23,33 |

11 |

36,67 |

|

IV |

19-25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

10 |

|

V |

>25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Выводы

-

1. Наличие более высокой степени тяжести эндотелиальной дисфункции наблюдается у пациентов, перенёсших инфаркт миокарда, в отличие от стабильной формы стенокардии напряжения без инфаркта миокарда в анамнезе.

-

2. Прогрессирование и ухудшение состояния эндотелия сосудов в большей степени сопряжено с наличием ГГЦ, и наиболее выраженные изменения эндотелиальной функции определены у пациентов при сочетании факторов кардиоваскулярного риска.

-

3. При разных формах ИБС повышено содержание в сыворотке крови ДЭК и гомоцистеина, увеличивающиеся параллельно тяжести клинического течения, их уровень коррелирует со степенью эндотелиальной дисфункции.

-

4. Выявлена прямая корреляция между показателями маркеров гемостаза (фактор фон-Виллебранд, фибриноген и тромбоциты) и ДЭК. Наибольшие изменения сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза отмечаются у пациентов с ИМ, чем у пациентов с ССН.

Список литературы Исследование состояния эндотелия сосудов при разных формах ишемической болезни сердца

- Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на 2013-2020 гг. Женева: ВОЗ, 2013:49. [Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020. Geneva, WHO, 2013:49. (In Russ)].

- Небиеридзе Д.В. Клиническое значение дисфункции эндотелия при артериальной гипертонии. Consilium medicum - системные ги-пертензии. 2005;1:31-38. [Nebieridze D.V. Clinical significance of endothelial dysfunction in arterial hypertension. Consilium medicum - systemic hypertension. 2005;1:31-38. (In Russ)].

- Шальнова C.A., Деев А.Д., Оганов P.Г. Факторы, влияющие на смертность от сердечнососудистых заболеваний в российской популяции. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2005;4(1):4-9. [Shalnova S.A., Deev A.D., Oganov R.G. Factors influencing mortality from cardiovascular diseases in the Russian population. Cardiovascular therapy and prevention. 2005;4(1):4-9. (In Russ)].

- Никитина H.M., Романова T.A., Ребров А.П. Особенности суточного профиля артериальной ригидное ти у больных ревматоидным артритом с наличием и отсутствием артериальной гипертензии. Соврем, ревма тол. 2017;11 (3):64—71. [Nikitina N.M., Romanova Т.А., Rebrov А.P. Features of the daily profile of arterial rigidity in patients with rheumatoid arthritis with the presence and absence of arterial hypertension. Modern rheumatology. 2017;11 (3):64-71. (In Russ)].

- Алмазов B.A., Беркович O.A., Сытникова М.Ю. и др. Эндотелиальная дисфункция у больных с дебютом ишемической болезни сердца в разном возрасте. Кардиология. 2001 ;41(5):26-29. [Almazov V.A., Berkovich О.А., Sitnikova M.Yu. et al. Endothelial dysfunction in patients with the onset of coronary heart disease at different ages. Cardiology. (In Russ)].2001 ;41 (5):26—29.

- Veresh Zoltan et al. ADMAiimpairs nitric oxide-mediated arteriolar function due to increased superoxide production by angiotensin 11 -NAD(P)H oxidase pathway. http://hyper.ahaiournals. org (Oct.2008).

- Lavi S., Yang E.H., Prasad A. et al. The interaction between coronary endothelial dysfunction, local oxidative stress, and endogenous nitric oxide in humans. Hypertension. 2008;51(1):127-133.

- Домашенко M.A., Орлов С.В. Дисфункция эндотелия при ишемических нарушениях мозгового кровообращения на фоне ИБС. Сердце. 2007;5(7):376-378. [Domashenko М.А., Orlov S.V. Endothelial dysfunction in ischemic disorders of cerebral circulation on the background of coronary artery disease. Heart. 2007;5(7):376-378. (In Russ)].

- Корымасов E.A., Кривощеков Е.П., Казанцев A.B., Прибытков Д.Л., Золотарев П.Н. Изучение маркёров системы гемостаза и дисфункции эндотелия при прогрессирующем течении облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Вестник медицинского института «Реавиз». 2020;3:138-145. [Korymasov Е.А., Krivoshchekov Е.Р., Kazantsev A.V., Pribytkov D.L., Zolotarev P.N. Study of markers of hemostasis and endothelial dysfunction in the progressive course of obliterating atherosclerosis of the arteries of the lower extremities. Bulletin of the medical Institute "Reaviz". 2020;3:138-145. (In Russ)].

- Петрищев H.H., Беркович O.A., Власов Т.Д. и др. Диагностическая ценность определения десквамированных эндотелиальных клеток в крови. Клиническая лабораторная диагностика. 2001; 1:50-52. [Petrishchev N.N., Berkovich О.А., VlasovT.D., etc. Diagnostic value of the determination of desquamated endothelial cells in the blood. Clinical laboratory diagnostics. 2001 ;1:50-52. (In Russ)].

- Миронов A.B., Торчинов A.M., Умаханова M.M., Галачиев О.В., Османова С.Р., Филиппов А.В., Лебедев В.А. Оценка степени тяжести эндотелиальной дисфункции при осложнениях беременности. Трудный пациент. 2018;16(8-9):30-36. https://doi.org/10.24411/2074-1995-2018-10006 [Mironov A.V., Torchinov A.M., Umakhanova M.M., Galachiev O.V., Osmanova S.R., Filippov A.V., Lebedev V.A. Assessment of the severity of endothelial dysfunction in pregnancy complications. A difficult patient. 2018;16(8-9):30-36. https://doi.org/10.24411/2074-1995-2018-10006 (In Russ)].

- Инжутова А.И. Способ оценки эффективности сосудистой терапии по выраженности эндотелиальной дисфункции. Свидетельство о государственной регистрации, per. №2455641 от 10.07.2012. М.: Роспатент, 2012. [Injutova A.I. A method for evaluating the effectiveness of vascular therapy by the severity of endothelial dysfunction. Certificate of state registration, reg. No. 2455641 dated 10.07.2012. Moscow: Rospatent, 2012. (In Russ)].

- Баркаган 3.C., МомотА.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. Москва, 2001:285. [4. Barkagan 3.S., Momot А.Р. Diagnostics and controlled therapy of hemostasis disorders. Moscow, 2001:285. (In Russ)].

- Шевченко О.П., Олефиренко Г.А., Червякова Н.В. Гомоцистеин. Москва, 2002:48. [Shevchenko О.P., Olefirenko G.A., Chervyakova N.V. Homocysteine. Moscow, 2002:48. (In Russ)].