Исследование состояния популяции лисицы Красноармейского района Самарской области

Автор: Склюев В.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-4 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

На основании анализа детальных троплений в зимний период 2007-2008 года в Красноармейском районе Самарской области, обнаружили различия в размерах и расположении индивидуальных участков самок и самцов лисицы обыкновенной. Было показано, что животные анализируемой популяции находятся в состоянии стресса, вызванного высокой плотностью.

Лисица обыкновенная (vulpes vulpes l., индивидуальные участки, стресс, информационно-знаковое поле

Короткий адрес: https://sciup.org/148198409

IDR: 148198409 | УДК: 574.34

Текст научной статьи Исследование состояния популяции лисицы Красноармейского района Самарской области

На сегодняшний день одной из актуальных проблем стало изучение экосистем, постоянно испытывающих различное по интенсивности антропогенное воздействие. Особый интерес представляют исследования приспособительных реакций и возможностей животных адаптироваться к измененным условиям среды обитания. Такие исследования ценны не только с точки зрения прогнозирования динамики численности животных, но и связанных с этим как негативных последствий для человека, так и положительных.

Широко используемый метод зимних троплений наследов животных позволяет получить материал о распространении, численности, питании и пищевых связях изучаемых видов с другими компонентами ценоза, т.е. осветить вещественно-энергетические аспекты функционирования популяций и видов. Но за пределами возможностей метода остается не менее важный информационный аспект [7]. Поэтому в последние годы уделяется большое внимание поведенческим особенностям животных, что может позволить оценить как степень антропогенной нагрузки, так и эволюционную пластичность видов животных, способных жить в измененных экосистемах.

Основу таких исследований составляет концепция сигнальных (информационных) биологических полей, разработанная Н.П.Наумовым [10, 11], дополненная методом сбора полевых материалов для оценки параметров сигнальных биополей [3, 9] и позволяющая выявить специфический для разных особей и видов "перцептивный мир" [2, 9].

Целью данной работы явилось исследование поведенческих особенностей популяции лисицы обыкновенной в Красноармейском районе Самарской области, находящимся под воздействием антропогенной нагрузки разной интенсивности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве метода применялся анализ информационных взаимодействий животных с внешними объектами естественной и антропогенной природы, проведенный в снежное время с параллельным подсчетом параметров знакового поля [5, 8]. Данные собирались с помощью авторской техники детальных троплений следов жизнедеятельности млекопитающих (в данном случае – лисицы обыкновенной) в природных условиях, с одновременным учетом параметров знакового поля [5, 6]. Рассчитывались: анизотропность, величина, напряженность поля, эквивалентная дистанция (табл. 1).

Склюев Валерий Витальевич , аспирант кафедры зоологии, генетики и общей экологии.

Таблица 1. Параметры информационно-знакового поля млекопитающих и их экологическое, зоопсихо-логическое и информационное значение по Мозговому Д.П. [4]

|

Название |

Способ расчёта параметра |

Значение параметра |

|

1 |

2 |

3 |

|

Анизотропность знакового поля |

Количество объектов и событий внешней среды, воспринятых особью, приведенное к определенной протяженности следовой дорожки. |

Характеризует насыщенность внешней среды объектами и событиями, имеющими функциональное значение для изучаемого объекта. Показатель экстенсивности двигательного взаимодействия со средой обитания, указывает на значение информации, полученной особью. |

|

Величина |

Количество функциональных классов объектов, включенных особью в сферу активности, приведенное к определенной протяженности следовой дорожки |

Характеризует разнообразие объектов среды обитания, с которыми взаимодействует изучаемое животное. Показатель фазовой структурированности поведения. Указывает на особенности формального выражения информации, полученной исследуемой особью. |

Продолжение табл. 1

|

Напряженность |

Общее количество дискретных двигательных реакций, реализованных особью во время прохождения дистанции определенной протяженности. |

Характеризует реактивность особи на объекты и события внешней среды. Показатель интенсивности взаимодействия объекта с внешней средой. Указывает на суммарную ценность полученной особью информации. |

|

Ценность одного знакового объекта |

Количество дискретных двигательных реакций, реализованных особью в ходе двигательного восприятия одного какого-либо объекта или события. |

Характеризует степень детализации объекта в ходе его восприятия. Показатель статуса данного объект среды для особи. Указывает на ценность информации, заключенной в данном объекте. |

|

Эквивалентная дистанция |

Расстояние в метрах, при прохождении которого исследуемый объект совершает 100 дискретных двигательных реакций. |

Данный параметр используется для приведения параметров информационнознаковых полей разных видов к сопоставимой размерности и характеризует знаковое поле коадаптив-ного комплекса популяции, сосуществующих в зооценозе. |

|

Показатель мотивации |

Отношение анизо тропности информационно-знакового поля к его величине. |

Характеризует меру избирательности мотивированной особи при ее взаимодействии с внешней средой. |

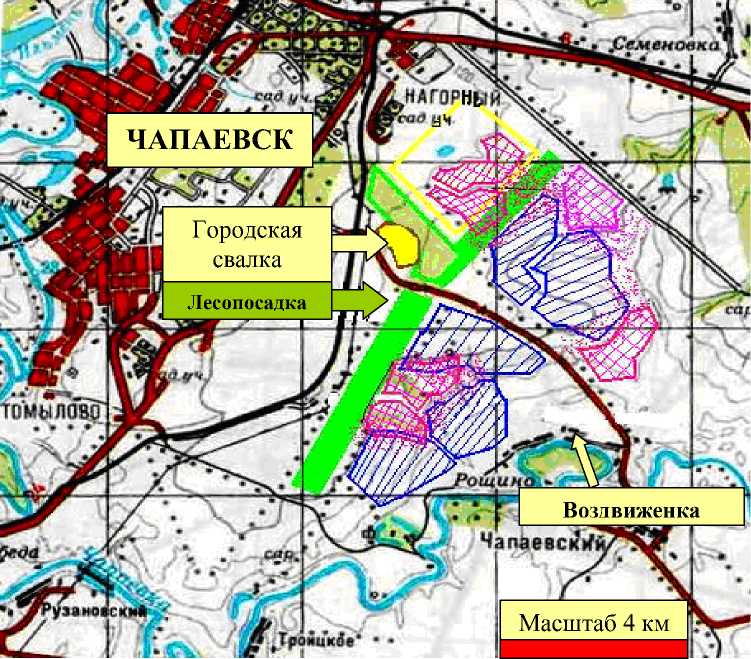

Характеристика исследуемой территории. Исследование проводилось в 2007-2008 гг. в окрестностях села Воздвиженка Красноармейского района Самарской области. Изучались степные биоценозы, включающие лесопосадки и агроценозы.

Исследуемая область представляет степной ландшафт с многочисленными овражками. Район исследования граничит с лесопосадкой, включает трассу федерального значения, проселочные дороги и село Воздвиженка (Рис. 1). Территории интенсивно используются как сельскохозяйственные угодья.

Характеристика объекта исследования. Объектом исследования была лисица обыкновенная, или красная (Vulpes vulpes L., 1758) – один из самых распространенных хищников, встречающихся на всей территории России, во всех ландшафтных зонах, кроме арктических пустынь. Это эврибионт-ный вид, легко приспосабливающийся к разнообразным условиям существования.

Рис. 1. Область проведения троплений в зимний период вр емени в 20 07-2008 годах.

-область проведения исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Анализ территорий, занимаемых особями исследуемой популяции, выявил различия в размерах индивидуальных участках самцов и самок лисицы обыкновенной. Постоянные участки самок, как правило, прилегают к лесопосадкам и находятся на местности с наиболее разнообразными эдафиче-скими условиями, отмечено, что постоянные участки самок несколько меньше, чем у самцов (Рис.2).

Однако, общая площадь участков самок, включающая кормовые угодья, не меньше угодий самцов в связи с перекрыванием участков самок и самцов. Между тем, индивидуальные участки самцов (включая кормовые), никогда не перекрываются. Нами выявлено, что самцы, в отличие от самок, используют для передвижения возле границы преимущественно свои следы, не пересекают следы другого самца.

Результаты анализа поведения лисиц в 20072008 годах суммированы в таблицах 2,3,4.

Как видно из таблицы 2, имеются 4 класса антропогенных объектов, на которые лисица реагировала 9 раз, среднее количество реакций на объект антропогенной природы – 1 (например, колея от следа автомобиля – 1 класс, встретилась 2 раза, всего 2 реакции; среднее – 1), что говорит о малой значимости таких объектов. На исследуемой территории объекты антропогенной природы используются преимущественно в качестве ориентиров (трасса, мост, кладбище) или для передвижения (колея). Ценность объекта антропогенной природы, при реализации ориентировочной реакции была не выше, чем у ландшафтно-территориальных объектов (дерево).

Большую значимость на исследованной территории для лисицы представляют ландшафтнотерриториальные объекты, при исследовании которых может быть реализовано пищевое поведение (например, сухостой, где могут быть

Рис. 2. Схема расположения индивидуальных участков особей лисицы

- индивидуальные участки самок

- индивидуальные участки самцов

Таблица 2. Величина поля на эквивалентную дистанцию

|

№ класса |

Классы объектов (величина поля на эквивалентную дистанцию) |

Встречаемость |

Количество реакций на объекты |

Тип объекта |

|

1 |

Дорога (трасса) |

2 |

2 |

Антропогенный |

|

2 |

Травяная кочка |

3 |

6 |

Ландшафтно-территориальный |

|

3 |

Овраг |

4 |

6 |

Ландшафтно-территориальный |

|

4 |

Сухостой |

9 |

17 |

Ландшафтно-территориальный |

|

5 |

Следы сороки |

1 |

2 |

Потенциально-пищевой |

|

6 |

Кладбище |

4 |

4 |

Антропогенный |

|

7 |

Канавка |

2 |

2 |

Ландшафтно-территориальный |

|

8 |

Мост |

1 |

1 |

Антропогенный |

|

9 |

Колея |

2 |

2 |

Антропогенный |

|

10 |

Мышиная норка |

1 |

3 |

Потенциально-пищевой |

|

11 |

След лисицы, оставленный ею ранее |

1 |

2 |

- |

|

12 |

След мыши |

2 |

5 |

Потенциально-пищевой |

|

13 |

Кочка муравейника |

1 |

2 |

Ландшафтно-территориальный |

|

14 |

Дерево |

1 |

1 |

Ландшафтно-территориальный |

|

15 |

Холмик |

1 |

2 |

Ландшафтно-территориальный |

|

16 |

След лисицы соседнего участка |

1 |

2 |

Потенциально-конкурентный |

Таблица 3. Количество реакций на 1000 м. следовой дорожки

|

Общая сумма реакций |

Двигательные реакции (перемещение от объекта к объекту) |

Поисковопищевые реакции |

Реакции дискомфорта |

Исследовательские реакции |

Ориентировочные реакции |

Территориальные реакции |

Пассивно-оборонительные реакции |

|

416 |

232 |

80 |

8 |

36 |

40 |

4 |

16 |

Таблица 4. Параметры знаковых полей лисицы (в абсолютных величинах)

|

Показатели знаковых полей |

Величины показателей знаковых полей |

|

Количество вытропленных особей |

5 |

|

Длина следовой дорожки, м |

5574 |

|

Величина поля (на эквивалентную дистанцию) |

16 |

|

Анизотропность поля (на 1000 м следов) |

404.7 |

|

Напряженность поля (на 1000 м следов) |

416 |

|

Эквивалентная дистанция (в метрах) |

248 |

Рис. 3. Реализация 2 реакций на травяную кочку (поисково-пищевая и исследовательская)

убежища мышевидных грызунов, встречается 9 раз, количество реакций – 17, среднее количество реакций около 2 (1,9), что почти в 2 раза превосходит количество реакций на антропогенные объекты). На рис. 3 представлен снимок части следовой дорожки. Видно, что реализовано 2 реакции (поисково-пищевая и исследовательская) на ландшафтнотерриториальный объект (травяная кочка).

Самую высокую значимость имеют объекты, относящиеся к потенциально-пищевым (следы мыши, среднее количество реакций – 2,5). Также высокую значимость имеют потенциальноконкурентные объекты (след лисицы соседнего участка – 2 реакции на 1 объект).

Подсчет количества реакций на 1000 м. следовой дорожки показал большое количество поисково-пищевых реакций, ориентировочных, исследовательских (Таблица 3). Мы обнаружили большое количество локомоторных реакций (232), что, по мнению ряда авторов [1, 4], свидетельствует о высоком уровне стрессированности лисиц на данной территории.

Анализ данных таблицы показал, что общий уровень стрессированности особей лисицы обыкновенной на данной территории является средним, о чем свидетельствует большое количество поисково-пищевых реакций и исследовательских реакций, привязанных преимущественно к потенциально-пищевым объектам; кроме того, отсутствует передвижение лисиц без видимого объекта. Можно предположить, что данный уровень стрессирован-ности связан преимущественно с увеличением плотности популяции лисицы на исследуемой территории, о чем косвенно свидетельствует большое количество ориентировочных реакций и уменьшение областей перекрывания участков. В пользу это- го утверждения говорит высокая ценность для лисицы потенциально-конкурентных объектов (табл. 2).

На основании проведенных исследований был произведен расчет основных параметров знаковых полей лисицы (табл. 4).

Небольшая протяженность эквивалентной дистанции (248 м.) совместно с величиной анизотропности говорит об информационной насыщенности среды обитания, что подтверждается также величиной напряженности (табл. 4).

Проведенные исследования показали, что популяция лисиц Красноармейского района Самарской области из-за увеличивающейся плотности переживает стресс, что служит основанием для предположения о вероятных эпизоотиях в данном районе. Возможно, следует регулировать численность лисиц в данном районе.

Список литературы Исследование состояния популяции лисицы Красноармейского района Самарской области

- Владимирова Э.Д., Мозговой Д.П. Проблемы моделирования поведения млекопитающих в знаковом поле (на примере лисицы и куньих)/Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2006. №7(47)

- Дьюсбери Д. Поведение животных: сравнительные аспекты. М.: Мир, 1981. 480 с.

- Мозговой Д.П. Использование концепции информационного, биологического поля в биогеоценотических исследованиях. В кн.: Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев: КГУ, 1980, с.119 -125.

- Мозговой Д.П. Информационно-знаковые поля млекопитающих: теория и практика полевых исследований. Диссертация в форме научного доклада Самара: «Универсгрупп», 2005 50 с.

- Мозговой Д.П., Розенберг Г.С., Владимирова Э.Д. Информационные поля и поведение млекопитающих. Самара: Изд-во «Самар. ун-т», 1998.92 с.

- Мозговой, Д.П., Розенберг Г.С. Сигнальное биологическое поле млекопитающих: теория и практика полевых исследований. Самара: Изд-во "Самарский ун-т", 1992. 119 с.

- Мозговой Д.П. Концептуальный переход от теории сигнальных полей млекопитащих к ее практическому использованию//Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев: КГУ, 1988, с. 137-141.

- Мозговой Д.П. Сигнальное биологическое поле млекопитающих: теория и практика полевых исследований//Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия, 2005 №2(36). С. 238-249

- Мозговой Д.П. Характеристика внутривидовых а межвидовая отношений животных в антропогенной среде на основе концепции информационных биологических полей//Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев: КГУ, 1985, с. 138-150.

- Наумов Н.П. Биологические (сигнальные) поля и их значение в жизни млекопитающих.//Успехи современной териологии. М.: Наука, 1977. С.93-110.

- Наумов Н.П. Сигнальные (биологические) поля и их значение для животны//Журн. общей биол., 1973. Т.34, № 6.