Исследование сосудистого компонента микроциркуляции тканей лица у больных периоральным дерматитом методом активной радиометрии

Автор: Грашкин В.А., Грашкина И.Г., Утц С.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кожные болезни

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить возможность неинвазивной оценки состояния сосудистого и внесосудистого компонента микроциркуляции тканей лица у больных периоральным дерматитом. Материал и методы. Исследовано 120 больных с применением радиоэлектронного диагностического комплекса «Акватон». Результаты. С помощью активной резонансной радиометрии, позволяющей регистрировать сверхслабое электромагнитное радиоизлучение биологических тканей, отражающее состояние сосудистой проницаемости и активность транскапиллярного обмена воды, показано формирование нарушений сосудистого компонента микроциркуляции у больных периоральным дерматитом. Заключение. Метод активной резонансной радиометрии позволяет оценить состояние транскапиллярного обмена у больных периоральным дерматитом и прогнозировать его течение.

Активная свч-радиометрия, водосодержащие среды организма, микроциркуляция, периоральный дерматит

Короткий адрес: https://sciup.org/14917587

IDR: 14917587

Текст научной статьи Исследование сосудистого компонента микроциркуляции тканей лица у больных периоральным дерматитом методом активной радиометрии

-

1Введение. Микроциркуляторные (МЦ) изменения являются неотъемлемым звеном многих патологических процессов и ассоциированы с развитием большинства клинических состояний, в особенности воспалительной этиологии. При этом нарушения сосудистого компонента микроциркуляции, сопровождающиеся изменением проницаемости эндотелия и модификацией трансэндотелиального обмена воды и белка в тканях, в большинстве случаев определяют симптоматику либо формирование одного из возможных вариантов течения заболевания [1-3].

Существенная роль нарушений микроциркуляции в патогенезе заболеваний кожи обуславливает необходимость оценки этого компонента гомеостаза в клинике, что не всегда возможно ввиду сложности и потенциальной опасности методик ее изучения (радиоизотопные методы), либо их инвазивности (гидростатическая проба, морфометрическое исследование), либо вследствие затруднения их использования для локальной оценки состояния МЦ (капилляроскопия). Использование лазерной доплеровской флуометрии (ЛДФ) также в полной мере не решает задачу оценки состояния сосудистого компонента МЦ, поскольку ЛДФ в первую очередь являет со бой метод оценки скоростных показателей движе-

Адрес: г. Саратов, ул. Советская, дом 20/28, кв. 115.

Тел: 722159.

ния крови по сосудам в самых поверхностных слоях эпидермиса, что определяет сферу ее применения, в первую очередь как изучение внутрисосудистого компонента МЦ [4].

В связи с этим активная сверхвысокочастотная (СВЧ) радиометрия, основанная на явлении преобразования водными средами низкоинтенсивных внешних электромагнитных излучений резонансных частот, являющаяся чувствительным методом оценки состояния водосодержащих сред, может быть рассмотрена в качестве перспективного способа интегральной оценки состояния внесосудистого и сосудистого компонента МЦ.

Цель исследования : изучение состояния сосудистого компонента микроциркуляции у больных перио-ральным дерматитом с помощью низкоинтенсивного радиоизлучения водосодержащих сред тканей лица.

Методы. В исследование включено 120 больных периоральным дерматитом (87,5% женщин и 12,5% мужчин). Средний возраст пациентов составил 29,2±1,3 года. Средняя длительность заболевания составила 3,5±0,5 года.

Критериями включения больных в исследование были: установленный диагноз, наличие папул и «псевдопустул», не связанных с волосяным фолликулом, локализующихся на кожных покровах лица; отсутствие на коже лица пациента проявлений бактериальной, вирусной или грибковой инфекции.

Критериями исключения из исследования являлись: наличие воспалительных дерматозов на коже лица, в том числе герпетической и пиококковой инфекции; прием системных и топических ретиноидов в течение последних 6 месяцев; использование фотосенсибилизаторов в последние 4 недели; хронические кожные заболевания в стадии обострения; системные заболевания соединительной ткани.

В процессе исследования были выделены две группы больных с разной выраженностью кожных проявлений заболевания. В первую группу включены больные со слабо выраженной эритемой, локальным распространением элементов сыпи преимущественно вокруг рта, подбородка и носогубных складок. Вторую группу составили больные с выраженной эритемой застойного характера, распространением элементов высыпаний по коже лица представленными папуловезикулами, а также множественными «псевдопустулами».

Волновую активность (ВА) водосодержащих сред тканей лица исследовали с помощью радиоэлектронного диагностического комплекса «Акватон» производства ООО «Телемак» [5].

Диагностический комплекс состоит из модуляционного СВЧ-радиометра прямого усиления, настроенного на прием радиоволн на частоте 1000±25 МГц, а также приемно-излучающего модуля (ПИМ), включающего источник зондирующего низкоинтенсивного крайневысокочастотного (КВЧ) излучения частотой 65 ГГц и приемной аппликаторной антенны, согласованной с кожей (рис. 1).

Рис. 1. Диагностирующий комплекс «Аквафон»

Метод активной СВЧ радиометрической оценки состояния водосодержащих сред тканей заключается в зондировании обследуемой области низкоинтенсивным излучением, на частоте радиопрозрачности водосодержащих сред (65 ГГц) и регистрации радиоотклика биоткани в смещенном частотном диапазоне, на частоте 1000 МГц [6]. В основе метода лежит способность молекулярной системы воды, образованной при участии водородных связей, преобразовывать зондирующее излучение на частоте, совпадающей с частотой колебаний молекул воды, в собственное радиоизлучение молекул на большей длине волны. Мощность принимаемого излучения является информационным параметром и подвергается анализу [7].

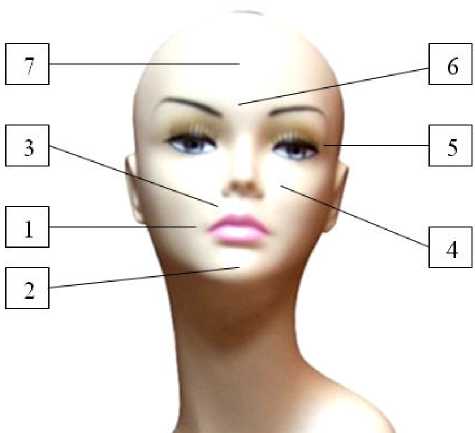

Оценка принимаемого излучения тканей области интереса (волновая активность (ВА) тканей) произво- дится в условных единицах: за 100 условных единиц принимается уровень излучения дистиллята воды при 37°С, что соответствует уровню мощности стимулированного излучения водосодержащих сред ~10»14 Вт. Схема оценки ВА тканей лица в процессе диагностики представлена на рис. 2.

Рис. 2. Топографическая схема оценки волновой активности тканей лица: 1 — периоральная область, 2 — область подбородка, 3 — область носогубных складок, 4 — носощечная область, 5 — периокулярная область, 6 — область глабеллы и периорбитальная, 7 — область лба

Исследование ВА проводилось в состоянии спокойного бодрствования в положении сидя. Никакой специальной подготовки к проведению исследования не требуется.

В процессе диагностики осуществляется установка ПИМ диагностического комплекса на кожу обследуемой области, после чего в течение 3-5 секунд производится сканирование водосодержащих сред в проекции установки ПИМ. При необходимости в каждой области делается несколько измерений ВА.

Измерения проводились с очага поражения, а также располагающегося рядом участка визуально неизмененной кожи. Группу контроля составили 20 здоровых добровольцев, сопоставимых с основной группой по полу и возрасту.

Интенсивность сосудистой проницаемости — транскапиллярного обмена (ТКО) воды в группах, выражаемого в миллилитрах (мл) воды на 100 мл артериальной крови, оценивалась по результатам активной радиометрии по следующей формуле: ТКО= = 0,4-0,52* (BA 1 -BA0), где ВА1 — волновая активность измеренная у конкретного обследуемого, ВА0 — калибровочное значение волновой активности, определяемое в процессе калибровки прибора.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась в программе Statistica 6.0. В процессе обработки рассчитывалась выборочная средняя (х) и среднеквадратичное отклонение (о). Оценка статистической значимости различий проводилась с помощью Н-критерия Краскела — Уоллеса (Kruskal — Wallis).

Результаты. Морфологические элементы высыпаний были представлены мелкими полусферическими, конусовидными папулами диаметром до 3 мм, от бледно-розового до ярко-красного цвета.

Кроме этого, отмечались папуловезикулы на фоне выраженной эритемы застойного характера, располагающиеся поверхностно, чаще изолированно, беспорядочно или рассеянно, на поверхности некоторых определялись тонкие полупрозрачные чешуйки.

Результаты оценки ВА тканей лица у обследованных лиц представлены в табл. 1.

Таблица 1

Волновая активность тканей лица, ед.

|

Область |

I группа |

II группа |

Группа контроля |

|||

|

X |

σ |

X |

σ |

X |

σ |

|

|

Проекция патологических изменений |

117,1 |

15,1 |

127,1 |

12,5 |

98,5 |

7,1 |

|

Перифокальная зона |

106,1 |

10,8 |

111,7 |

9,0 |

||

В соответствии с предложенной формулой оценки интенсивности транскапиллярного обмена (ТКО) воды по результатам оценки СВЧ-радиосигнала биотканей (5, 6) были рассчитаны эквивалентные волновой активности значения сосудистой проницаемости (табл. 2).

Таблица 2

Результаты оценки сосудистой проницаемости у больных ПД

|

Область |

I группа |

II группа |

Группа контроля |

|||

|

X, МЛ |

σ |

X, МЛ |

σ |

X, МЛ |

σ |

|

|

Проекция патологических изменений |

–6,1 |

0,2 |

–10,2 |

0,31 |

–3,7 |

0,1 |

|

Перифокальная зона |

–4,9 |

0,2 |

–6,09 |

0,08 |

||

Обсуждение. Проведенный анализ выявил статистически значимый характер межгрупповых различий величины ВА тканей, о чем свидетельствует значение Н-теста Краскела — Уоллеса 249,1 (р<0,001). Полученные результаты указывают на существенные различия ВА в зоне патологических изменений и перифокальной области во всех исследуемых группах, что указывает на увеличение степени преобразования тканями, вовлеченными в патологический процесс, зондирующего излучения, являющееся следствием существенных изменений водосодержащих сред.

Анализ показал, что у больных второй группы с выраженными пролиферативно-экссудативными изменениями кожи имеет место существенно более выраженный подъем ВА, носящий статистически значимый характер (р=0,032). Кроме того, у данных больных значения ВА в перифокальной области существенно превышают соответствующие значения больных, включенных в первую группу (р=0,049) и группу контроля (р=0,041). Полученные результаты указывают на формирование патологических нару- шений в перифокальной области кожи лица больных второй группы.

Анализ оценки сосудистой проницаемости в тканях выявил статистически значимый характер повышения ТКО в проекции патологических изменений в сравнении перифокальной областью (р=0,011) и группой контроля (р=0,029) у больных первой группы. Анализ результатов показал, что интенсивность ТКО в перифокальной области характеризовалась более высокими значениями в сравнении с контролем, однако выявленные изменения не являлись статистически значимыми (р=0,063).

У больных второй группы было выявлено существенное увеличение ВА в проекции патологического очага в сравнении с больными первой группы (р=0,033). Кроме этого, отмечены статистически значимые различия ВА в проекции патологического очага и перифокальной областью (р=0,028), а также со здоровыми лицами (р=0,018). Указанные результаты свидетельствуют о значительном увеличении сосудистой проницаемости в патологическом очаге у данных больных. Кроме этого, повышенная сосудистая проницаемость в участках видимо неизмененной кожи свидетельствует о формировании в перифокальной области существенных нарушений микроциркуляции.

Таким образом, повышение волновой активности тканей лица, в основе которого лежит усиление эффективности преобразования зондирующего излучения в собственное излучение молекулярных водных структур, может быть интерпретировано с точки зрения изменений сосудистой проницаемости. При этом отсутствие патологических изменений кожи лица характеризуется минимальной неоднородностью транскапиллярного обмена, а также величиной сосудистой проницаемости для воды, определяемой радиометрически, не превышающей у большинства здоровых лиц 3,7 мл.

Формирование пролиферативных элементов, сопровождающихся минимальной экссудативной реакцией, характеризуется умеренным увеличением ВА и соответствующего повышения сосудистой проницаемости до 6,1 мл. Развитие выраженного экссудативного воспаления кожи лица ассоциировано с более существенным увеличением ВА тканей лица и глубокими нарушениями микроциркуляции, проявляющимися в развитии выраженной сосудистой проницаемости, превышающей 10 мл.

Кроме этого, у таких больных в участках визуально неизмененной кожи (перифокальной области) отмечается умеренное усиление сосудистой проницаемости, а также увеличение ВА, что указывает на формирование латентных нарушений микроциркуляции в визуально неизмененных областях кожи.

Выводы:

-

1. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о выраженной способности тканей лица, вовлеченных в патологический процесс, преобразовывать внешнее стимулирующее радиоизлучение в излучение водосодержащих сред, что указывает на существенное изменение локальных радиофизических свойств в проекции патологического очага у больных периоральным дерматитом.

-

2. Полученные данные радиометрических показателей констатируют нарушение сосудистого компонента микроциркуляции в зоне проявлений пери-орального дерматита, что может являться одним из патогенетических факторов, определяя клиническую картину и течение заболевания. Важность оценки

-

3. Новый инновационный диагностический метод активной резонансной радиометрии неинвазивен, не является источником вредных излучений, позволяет оценить состояние транскапиллярного обмена у больных периоральным дерматитом и прогнозировать его течение.

состояния транскапиллярного обмена в динамике может быть критерием эффективности проводимого лечения.

Список литературы Исследование сосудистого компонента микроциркуляции тканей лица у больных периоральным дерматитом методом активной радиометрии

- Чернух А. М., Александров П. Н., Алексеев О. В. Микроциркуляция. М., 1984. 432 с.

- Утц С. Р., Одоевская О. Д. Морфофункциональные особенности женской кожи//Вестн. дерматол. 1999. № 3. С. 8 -13

- Хугаева В. К., Ардасенов А. В., Ткаченко С. Б., Потека-ев Н. Н. Методы прижизненного изучения микроциркуляции кожи//Экспериментальная дерматология и косметология. 2003. № 1. С. 8 -16

- Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке кожной микроциркуляции/Н. И. Рассказов, Г. А. Трубников, Л. П. Воронина [и др.]//Рос. журн. кожн. и вен. бол. 2004. № 2. С. 23 -27

- Транс-резонансная функциональная топография: биофизическое обоснование/В. И. Петросян, М. С. Громов, С. В. Власкин [и др.]//Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2003. № 1. С. 23 -26

- Петросян В. И., Майбородин А. В., Дягилев Б. Л., Ры-тик А. П. Резонансы воды в радиодиапазоне//Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2006. № 12. С. 42 -45

- Благодаров А. В., Власкин С. В., Громов М. С., Дубо-вицкий С. А. Компьютерный анализ в ТРФ топографии для дифференциации и локализации патологии в маммологии и пульмонологии//Вестник новых медицинских технологий. 2006. № 3. С. 140 -143.