Исследование свойств синтетических и биоразлагаемых полимеров, с целью возможности их использования в пищевой отрасли

Автор: Ершова О.В., Муллина Э.Р., Бессонова Ю.А., Багреева К.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 1 (91), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена актуальная проблема экологичности упаковочных материалов, используемых в пищевой отрасли. Цель работы заключалась в исследовании физико-механических характеристик биоразлагаемых и синтетических полимеров, с целью актуализации замены синтетических упаковочных материалов на более экологичные материалы. В статье рассмотрены основные характеристики инновационных биоразлагаемых материалов основе полилактидов (PLA). Представлен сравнительный анализ прочностных и сорбционных свойств как биоразлагаемых, так и синтетических полимерных материалов. Сравнительный анализ исследуемых материалов проводился по следующим параметрам: водопоглощение, стойкость к проколу, деформационно-прочностные и теплофизические характеристики. Так же в работе представлены результаты исследования водопоглощающей способности анализируемых полимерных материалов. Приведены результаты испытаний, позволяющие установить температурно-временные параметры переработки полилактида по расплавному методу. Проанализированы данные, полученные методом ДСК по установлению релаксационных и фазовых переходов, происходящее в полимере при термолизе. В ходе проведения эксперимента так же были проведены экспериментальные исследования химических свойств биоразлагаемых материалов на основе полилактидов (PLA), китайского производства Рассмотрены основные преимущества и недостатки синтетических и природных полимерных материалов. Кроме того, в работе проанализированы экологические аспекты практического применения исследуемых полимерных материалов. Сформулированы выводы о возможности и безопасности применения представленных материалов в различных отраслях пищевой промышленности. На основании полученных результатов эксперимента установлено, что синтетические полимерные материалы по исследуемым физико-механическим параметрам незначительно превосходят биополимерные материалы, однако, учитывая экологичность и возможность полной утилизации в природных условиях, данный факт не снижает актуальности использования биополимеров в пищевой отрасли. Кроме того, анализ данных по химическому составу исследуемых биополимеров основе полилактидов (PLA) показал, что снижение прочностных параметров представленных образцов, возможно, нивелировать путем введения модифицирующих упрочняющих и гидрофобизирующих добавок.

Полилактид, биоразлагаемые полимеры, синтетические полимеры, водопоглощение, деформационно-прочностные, теплофизические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140293767

IDR: 140293767 | УДК: 678.7.-1:544.23

Текст научной статьи Исследование свойств синтетических и биоразлагаемых полимеров, с целью возможности их использования в пищевой отрасли

На сегодняшний день крупные страны, стараясь решить проблемы безопасности и экологичности упаковочных материалов, всё чаще задумываются о создании и использовании инновационных полимерных материалов, которые отвечали бы всем параметрам безопасности при хранении и транспортировке товара, а также современным критериям экологичности материала. Ускоренному распространению технологий производства таких материалов для упаковки способствует соответствующее общественное мнение и законодательные способы воздействия и регулирования.

Сегодня ведущие университеты мира занимаются активной разработкой и внедрением биоразлогаемых упаковочных материалов. В России об этой упаковке информации практически нет, как нет своих производителей [1–2].

По определению Международной организации по стандартизации биоразлагаемые пластики это полимеры, разложение которых происходит под воздействием бактерий, грибков и водорослей. Понятно, что применение таких пластиков минимизирует вредное воздействие на экологию окружающей среды. Несмотря на то, что стоимость такой упаковки больше обычной, многие крупные розничные сети, супермаркеты переходят на упаковку из биоразлагаемых материалов.

Биоразлогаемые полимеры сохраняют эксплуатационные свойства только в течение периода потребления и использования [2–4]. Срок жизни биоразлагаемых полимеров, как правило, составляет до нескольких месяцев. Считается, что биоразлагаемые материалы по своим свойствам схожи с синтетическими полимерами [3–5]. Поэтому они способны заменить пластмассы, полимерные пленки и другие упаковочные материалы. Упаковка из биоразлагаемых полимерных материалов в отличие от синтетической полимерной упаковки обладает рядом преимуществ, заключающихся в легкости вторичной переработки и решении экологических проблем. Именно поэтому изучение свойств биополимеров является актуальным научным направлением [3, 6, 7].

Цель работы – исследование физикомеханических характеристик биоразлагаемых и синтетических полимеров, для актуализации замены синтетических упаковочных материалов, на более экологичные.

Материалы и методы

В ходе проведения экспериментальных исследований были изучены свойства биополимеров на основе полилактидов (PLA) различных китайских производителей, обозначенные в работе под номерами: № 1–4 и № 5. В экспериментальной части работы проведен сравнительный анализ физико-механических характеристик биоразлагаемых материалов и наиболее широко используемых синтетических полимерных материалов – полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и полипропилена (ПП). В ходе исследования использовались следующие методики: методика испытания полимерных пленок на растяжение согласно ГОСТ 14236–81 «Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение». Определение водопоглощения проходило согласно ГОСТ 4650–2014 (ISO 62:2008) «Пластмассы. Методы определения водопоглощения». Определение стойкости к проколу проводилось по ГОСТ 12.4.118–82 «Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу». Исследование теплофизических характеристик и состава биоразлагаемых полимеров методом синхронного термического анализа проводилось согласно ISO 11357 «Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия».

Результаты и обсуждение

Результаты экспериментального исследования по водопоглощению анализируемых образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты испытаний полимерных материалов по показателям водопоглощения Table 1.

Results of tests of polymer materials on water аbsоrрtiоn indicators

|

Образец Sample |

Водопоглощение, C , % Water absorption, C, % |

|

PLA № 1 |

7,94423 |

|

PLA № 2 |

10,32531 |

|

PLA № 3 |

9,48361 |

|

PLA № 4 |

9,28450 |

|

PLA № 5 |

5,70109 |

|

ПЭНП |

9,87996 |

|

ПП |

2,98851 |

Анализ полученных результатов показал, что максимальная водопоглощающая способность отмечена у образцов PLA № 2. Кроме того, в ходе исследования на водопоглощение полимерных материалов было установлено, что данный показатель в целом выше у биоразлагаемых материалов, чем у синтетических. Это позволяет сделать вывод о том, что биополимеры более сильно подвержены разложению в водных средах, в сравнении с синтетическими полимерными материалами [8, 9].

Результаты испытания исследуемых образцов по показателю стойкости к проколу представленные в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты испытаний полимерных материалов по показателям стойкости к проколу

Table 2.

Results of tests of polymer materials in terms of puncture resistance

|

Образец Sample |

Усилие прокола, H Piercing force, H |

Нормальное растягивающее напряжение при проколе σ, Мпа Normal tensile stress at the puncture σ, MPa |

|

PLA № 1 |

1,057 |

1,057 |

|

PLA № 2 |

0,637 |

0,637 |

|

PLA № 3 |

1,35 |

1,35 |

|

PLA № 4 |

0,547 |

0,547 |

|

PLA № 5 |

0,509 |

0,509 |

|

ПЭНП |

0,713 |

0,713 |

|

ПП |

0,509 |

0,509 |

В результате исследования было установлено, что стойкость к проколу биоразлагаемых и синтетических материалов сопоставима, а в некоторых случаях и незначительно выше, следовательно, рассматриваемые образцы поли-лактидных материалов могут найти практическое применение для получения транспортной упаковки, а так же в производстве упаковочных материалов для пищевой продукции [1, 3, 10, 11].

Результаты прочностных характеристик исследуемых образцов полимерных материалов представлены в таблице 3. Испытание образцов на растяжение проводилось в двух направлениях – поперечном и продольном.

Анализ полученных результатов (таблица 3) показал, что максимальные значения растяжения материала (при поперечном направлении) отмечены у синтетического полимера ПЭНП. Максимальные значения растяжения материала (в продольном направлении) характерны для образца PLA № 2. Из этого можно сделать вывод, что полилактидные пленки ориентированы в двух направлениях, но в поперечном направлении прочность полилактидных материалов при разрыве выше. Полилактидные плёнки очень эластичны, хорошо тянутся и практически не уступают по данному параметру синтетическим полимерным материалам [2, 6, 12].

Таблица 3.

Результаты испытаний полимерных материалов по деформационно-прочностным показателям

Table 3.

Results of tests of polymer materials on deformation and strength indicators

|

Образец Sample |

Прочность при растяжении, МПа |

Относительное удлинение, % |

Прочность при разрыве, МПа |

Относительное удлинение при разрыве, % |

|

Tensile strength, MPa |

Relative elongation, % |

Tensile strength, MPa |

Relative elongation at break, % |

|

|

поперечное направление transverse direction |

||||

|

PLA № 1 |

2,16 |

18,964 |

0,91 |

35,153 |

|

PLA № 2 |

2,7 |

5,638 |

0,77 |

45,974 |

|

PLA № 3 |

6,21 |

6,708 |

4,1 |

9,336 |

|

PLA № 4 |

2,22 |

5,45 |

1,39 |

11,626 |

|

PLA № 5 |

1,6 |

4,45 |

0,45 |

20,584 |

|

ПЭНП |

4,84 |

14,968 |

1,78 |

26,087 |

|

ПП |

4,01 |

2,24 |

1,16 |

41,261 |

|

продольное направление longitudinal direction |

||||

|

PLA № 1 |

1,4 |

8,3 |

0,38 |

32,283 |

|

PLA № 2 |

3,64 |

10,01 |

1,01 |

20,597 |

|

PLA № 3 |

8,6 |

8,27 |

2,11 |

34,56 |

|

PLA № 4 |

2,73 |

11,12 |

1,33 |

18,049 |

|

PLA № 5 |

2,7 |

18,73 |

0,946 |

25,08 |

|

ПЭНП |

4,7 |

39,84 |

2,43 |

45,902 |

|

ПП |

1,99 |

3,764 |

0,53 |

20,533 |

Изучение теплофизических характеристик биоразлагаемых материалов и их состава проводили методом термогравиметрической и дифференциально-сканирующей колориметрии (ТГ и ДСК) на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter (NETZSCH, Германия).

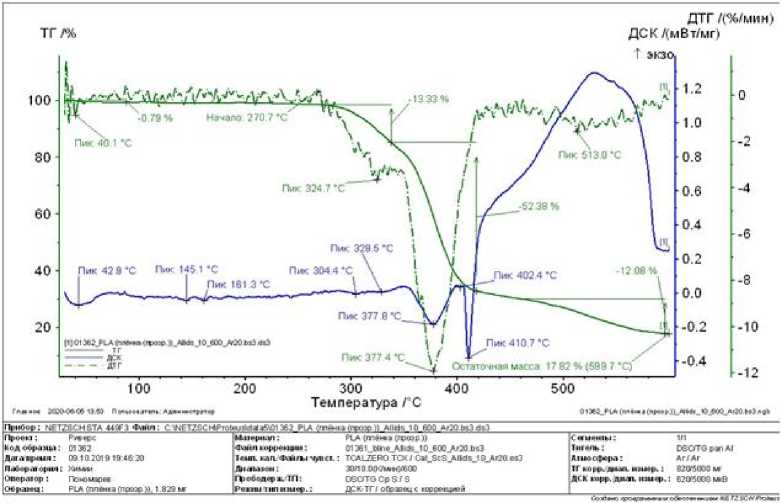

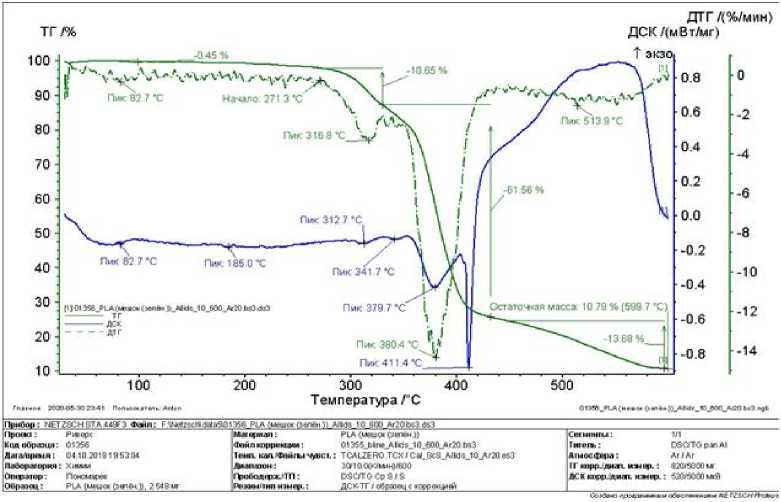

Для проведения испытания, образцы исследуемого материала помещали в алюминиевый тигель. Тигель с образцами материала закрывали крышкой и устанавливали на держателе прибора с термопарой типа S чувствительностью 1 мкВт. По заданной температурной программе (нагрев от 30 до 600 °C со скоростью 10 °C/мин) проводили испытание в атмосфере аргона (20 мл/мин). При помощи электронной системы и пакета программ NETZSCH-Proteus осуществлялся контроль и сбор данных. Анализ данных выполнялся в программе Proteus Analysis [1,13]. Кривые синхронного термического анализа образца «PLA № 1» представлены на рисунке 1, образца «PLA № 3» представлены на рисунке 2.

На ДСК-кривой отмечено несколько эндотермических пиков. Пик при 42,9 °C характеризует удаление из образца легколетучих компонентов, к которым могут относиться вода, растворители и ряд других веществ. Данная кривая имеет два пика плавления (пики при 145,1 и 161,3 °C). Остальные указанные пики соответствуют стадиям разложения органических компонентов, входящих в состав полилактид-ных материалов.

Рисунок 1. Кривые синхронного термического анализа образца «PLA № 1»

Figure 1. Curves of synchronous thermal analysis of the sample "PLA No. 1"

Рисунок 2. Кривые синхронного термического анализа образца «PLA № 3»

Figure 2. Curves of synchronous thermal analysis of the sample "PLA № 3"

На кривой производной по термогравиметрической кривой (ДТГ-кривой) выделено четыре пика разложения (пики при 40,1; 324,7; 377,4 и 513,0 °C). Пик с вершиной при температуре 40,1 °C характеризует удаление из образца легколетучих компонентов (соответствующая потеря массы, установленная по термогравиметрической кривой (ТГ-кривой), составляет 0,79%). При 270,7 °C начинается процесс разложения полилактида (ПЛА), который протекает в две стадии (пики при 324,7 и 377,4 °C) с общей потерей массы 65,71%. При 513,0 °C разлагается более термостойкий компонент материала с общей потерей массы 12,08%. Указанные потери массы для каждого из компонентов приблизительно соответствуют их долям (масс.) в составе материала. По ТГ-кривой определено, что остаточная масса при температуре 599,7 °C равна 17,82%. Её образуют углерод и неорганические компоненты, которые, например, могут входить в состав наполнителя.

На ДСК-кривой отмечено несколько эндотермических пиков. Пик при температуре 82,7 °C характеризует удаление из образца легколетучих компонентов, к которым могут относиться вода, растворители и ряд других веществ. Данная кривая имеет один пик плавления при 185,0 °C. Остальные указанные пики соответствуют стадиям разложения органических компонентов, входящих в состав полилактидных материалов.

На ДТГ-кривой выделено четыре пика разложения (пики при 82,7; 316,8; 380,4 и 513,9 °C). Пик с вершиной при температуре 82,7 °C характеризует удаление из образца легколетучих компонентов (соответствующая потеря массы, установленная по термогравиметрической кривой (ТГ-кривой), составляет 0,45%). При 271,3 °C начинается процесс разложения полилактида (ПЛА), который протекает в две стадии (пики при 316,8 и 380,4 °C) с общей потерей массы 72.21%. При 513,9 °C разлагается более термостойкий компонент материала с общей потерей массы 13,68%. Указанные потери массы для каждого из компонентов приблизительно соответствуют их долям (масс.) в составе материала. По ТГ-кривой определено, что остаточная масса при температуре 599,7 °C равна 10,79%. Её образуют углерод и неорганические компоненты, которые, например, могут входить в состав наполнителя.

Заключение

Биоразлагаемые полимерные материалы сохраняют свои свойства практически неизменными в течение всего срока их эксплуатации, по окончании которого претерпевают ускоренные физико-химические и биологические превращения в природной окружающей среде, включаясь в метаболизм биологических систем.

Практические результаты экспериментальных исследований физико-механических свойств синтетических и биоразлагаемых полимеров, позволили сделать следующие выводы:

─ исследуемые в работе образцы PLA легко подвергаются деструкции в водных системах, обладают достаточной эластичностью и стойкостью к механическому проколу;

─ результаты, полученные методом термогравиметрической и дифференциально-сканирующей колориметрии (ТГ и ДСК) позволили установить наличие неорганического компонента в составе исследуемых образцов биополимера, что может указывать на наличие в них связующих и модифицирующих добавок неорганического происхождения;

─ синтетические полимерные материалы, по основным физико-механическим параметрам незначительно превосходят биоразлагаемые полимерные материалы, однако в отличии от биополимеров практически не утилизируются в природе естественным путем;

─ по показателям водопоглощения исследуемые образцы биоразлагаемых полимеров в сравнение с ПЭНП характеризуются лучшей гидрофобностью (кроме образца PLA № 2);

─ для улучшения эксплуатационных свойств биополимера рекомендуется использовать специальные модифицирующие (упрочняющие и гидрофобизирующие) добавки [14–20].

Таким образом, биоразлагаемые полимерные материалы можно широко применять в качестве экологически безопасного гидрофобного упаковочного материала в различных отраслях пищевой промышленности [5, 10, 13]. Утилизация биоразлагаемых полимерных материалов не требует специальных дополнительных площадей и участков под свалки, а продукты их разложения не оказывают пагубного влияния на окружающую среду. Основными проблемами являются: отсутствие руководящих принципов и методологической согласованности анализа различных типов полимеров, композиционных материалов и материалов, содержащих добавки, недостаточный уровень стандартизации методов, ограниченность в оборудовании и в некоторых случаях, сложность проведения испытаний.

Список литературы Исследование свойств синтетических и биоразлагаемых полимеров, с целью возможности их использования в пищевой отрасли

- Ершова О.В., Багреева К.В. Исследование физико-механических свойств биоразлагаемых и синтетических полимеров // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы докладов 79-й международной научно-технической конференции. 2021. Т. 2. С. 603

- Вильданов Ф.Ш., Латыпова Ф.Н., Красуцкий П.А., Чанышев Р.Р. Биоразлагаемые полимеры современное состояние и перспективы использования // Башкирский химический журнал. 2012. Т. 19. №. 1. С. 135-139.

- Ивановский С.К., Бахаева А.Н. Экологические аспекты проблемы утилизации отходов полимерной упаковки и техногенных минеральных ресурсов // Успехи современного естествознания. 2015. № 1-5. С. 813-817.

- Adamcova D., Vaverkova M., Toman F. Repeated research of biodegradability of plastics materials in real composting conditions // Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013. V. 61. №. 6. P. 1557-1564.

- Муллина Э.Р., Мишурина О.А., Чупрова Л.В., Ершова О.В. Влияние химической природы проклеивающих компонентов на гидрофильные и гидрофобные свойства целлюлозных материалов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 250.

- Kjeldsen A., Price M., Lilley C., Guzniczak E. et al. A Review of Standards for Biodegradable Plastics // Industrial Biotechnology Innovation Centre. 2017. P. 33.

- Dr. Rolf-Joachim Miller. Biodegradability of Polymers: Regulations and Methods for Test-ing. Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, 2016. 388 p.

- Ершова О.В., Муллина Э.Р., Чупрова Л.В., Мишурина О.А. и др. Изучение влияния состава неорганического наполнителя на физико-химические свойства полимерного композиционного материала // Фундаментальные исследования. 2014. № 12-3. С. 487-491.

- Закирова А.Ш., Канарская З.А., Михайлова О.С., Василенко С.В. Биодеградируемые пленочные материалы. Часть 1. Биодеградируемые пленочные материалы на основе синтетических и микробиологически синтезированных полимеров // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. №. 9. С. 155-162.

- Коляда Л.Г., Медяник Н.Л., Ефимов Ю.Ю. Синтез и исследование наночастиц серебра и возможность их использования в пищевой упаковке // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2015. № 2 (50). С. 65-69.

- Yershova O.V., Chuprova L.V, Mullina E.R, Mishurina O.A et al. The solution of environmental problems during plastic package recycling // International Journal of Applied Engineering Research. 2015. V. 10. № 24. P. 44896-44899.

- Мухаметдинова А.А. Определение деструкции биоразлагаемых полимеров // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 78-й международной научно-технической конференции. 2020. С. 30.

- Ершова О.В. Деструкция полимерных пленок, модифицированных оксибиоразлагаемой добавкой d2W // Успехи современного естествознания. 2016. № 11-2. С. 221-225.

- Ершова О.В., Чупрова Л.В. Решение проблемы утилизации отходов полимерных материалов // Фундаментальные исследования. 2016. № 11-2. С. 271-275.

- Vaverkova M., Kotovicova J., Adamcova D. Testing the biodegradability and biodegradation rates of degradable/biodegradable plastics within simulated environment // Infrastruktura i Ekologia Terenow Wiejskich. 2011. №. 12.

- Носков Д.В., Артеменко С.Е., Овчинникова Г.П. Модификация вторичных полимеров // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2003. Т. 46. №. 1. С. 131-133.

- Мельниченко М.А., Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А. и др. Влияние химического состава на реакционную способность дисперсных наполнителей, используемых в композиционных материалах // Успехи современного естествознания. 2015. № 11. С. 70-73.

- Нестеренкова А.И., Осипчик В.С. Тальконаполненные композиции на основе полипропилена // Пластические массы. 2007. № 6. С. 44-46.

- Gilev V.G., Rusakov S.V., Rakhmanov A.Y., Chudinov V.S. et al. Modeling the curing kinetics of an epoxy binder with disturbed stoichiometry for a composite material of aero-space purpose // Mechanics of Composite Materials. 2021. V. 57. № 3. P. 361-372.

- Mohite A.S., Rajpurkar Y.D., More A.P. Bridging the gap between rubbers and plastics: a review on thermoplastic polyolefin elastomers // Polymer Bulletin. 2021. P. 1-35. doi: 10.1007/s00289-020-03522-8