Исследование Тавдинского грота в 2008 году

Автор: Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521533

IDR: 14521533

Текст статьи Исследование Тавдинского грота в 2008 году

В мае 2005 г. между руководством особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и АлтГУ заключён договор о сотрудничестве, по которому АлтГУ проводит работы по интеграции объектов археологического наследия туркомплекса в сферу туризма [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Кирюшина, Семибратов, 2006, с. 43–47]. В рамках этого договора сотрудниками АлтГУ летом 2005 г. начаты работы по изучению Тавдинского грота [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2005, с. 333–339]. Летом 2008 г. археологами АлтГУ были продолжены исследования Тавдинского грота.

Началу работ предшествовали большие подготовительные работы. Для обеспечения безопасности археологов и туристов, посещающих раскопки, был построен навес, защищающий от возможного падения камней.

К объекту ведёт лестница, что, во-первых, облегчает подъём, а во-вторых, позволяет предотвратить культурный слой памятника от разрушения в результате увеличения потока туристов. Внутреннее пространство разделено на две части. В правой – культурный слой памятника закрыт настилом (полом) и организована смотровая площадка для туристов. В левой – перекрытие отсутствует. В этой части в ближайшие годы будут проводится археологические раскопки. Можно констатировать, что сделан важный шаг в обеспечении техники безопасности и организации цивилизованного подхода к использованию археологических объектов в сфере туризма. В павильон подведено электричество, организована подсветка раскопа, позволяющая более качественно просматривать отработанный грунт. Выполнена подвесная разметка раскопа. Была организована промывка грунта. Всё это позволило провести работы на высоком методологическом уровне.

Геоморфологически Тавдинский грот находится в долине реки Катуни на высоте 18 м над урезом воды, что соответствует уровню второй Катунс-кой террасы. Вход в грот располагается на практически вертикальной стенке карстового массива, представленного юрскими терригенно-карбонатны-ми отложениями и палеозойскими породами, вышедшими на поверхность в виде рифовых массивов в позднекайнозойскую эпоху орогенеза. Такое расположение грота определяет характер наложения глыбово-обломочного материала у его подножия и характер предвходовой площадки, представленной крутым склоновым понижением.

Грот по своему строению простой, горизонтальный. Вход подпрямоугольный, на потолке имеется несколько вертикальных трещин сифонов, возможно связывающих грот с расположенной выше полостью Большой Тавдинской пещеры. Площадь грота невелика – около 30 кв.м, ширина входной плоскости по капельной линии – 11,5 м, глубина – 4,5 м, высота – от 2,0 до 3,5 м. Вход обращен на Ю–В.

Разборка отложений производилась по всей площади раскопа по квадратам размером 1×1 м в пределах одного литологического горизонта. Литологические горизонты вскрывались условными вертикальными пластами мощностью 5 см. Горизонтальная зачистка производилась, по мере возможности, после снятия каждого условного вертикального пласта мощностью 5 см, и обязательно – после снятия каждого литологического горизонта.

В ходе работ 2005 и 2008 гг. удалось проследить и выявить несколько культурно-хронологических горизонтов.

Слой 1. Супесь светлая пылеватая лессовидная, лишенная растительности. Разобран четырьмя условными уровнями. В одном из квадратов зафиксирован обложенный каменными плитками современный очаг с остатками древесного угля, стекла и консервных банок.

Слой 2. Суглинок темно-серый песчанистый, гумусированный мощность от 80 до 110 см. По характеру расположения и количеству обломочного материала слой подразделяется на несколько подгоризонтов.

Слой 2А датируется скифским временем. Этот комплекс представлен фрагментами керамики, костями животных, рыб и птиц.

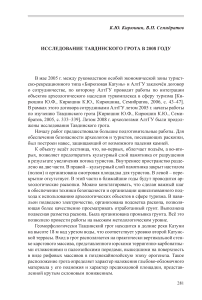

Вся керамика сильно фрагментирована, представлена венчиками от 10 сосудов, тремя днищами и несколькими сотнями экземпляров обломков стенок, размеры которых в основном от 1×1 см до 2×2 см. Венчики орнаментированы жемчужинами, разделёнными наколами треугольной формы, круглыми наколами в один ряд, у нескольких фрагментов венчик рассечён по внешнему краю насечками. Частично реконструируются формы у десяти сосудов. Обнаружен развал сосуда с жемчужником и вдавлениями по венчику, и с налепным валиком, рассечённым насечками на тулове (рис. 1, 1 ).

Слой 2Б. Во время раскопок 2008 г. найдены фрагменты венчиков от пяти сосудов, двух фрагментов днищ, около 100 экз. обломков стенок, размеры которых в основном от 1×1 см до 2×2 см. Керамические коллекции этого комплекса представлены фрагментарно. Около 80% всей керамики представлены фрагментами размером 1×1 см, остальные не превышают 2×2 см. У двух сосудов реконструируются формы. Первый сосуд баночной формы, орнаментированный оттисками гребенчатого штампа, образующими ряды елочки (рис. 1, 4 ). Второй сосуд баночной формы, слабо профилированный, орнаментирован по венчику рядами прочерченных линий, а в верхней части тулова – отпечатками мелкого гребенчатого штампа, образующего сеточку (рис. 1, 2 ). Подобная керамика находит аналогии в материалах бийского этапа большереченской культуры. Таким образом, материалы

Рис. 1. Керамика из Тавдинского грота.

1 – слой 2А; 2, 4 – слой 2Б; 3 – слой 3.

этого комплекса относятся к переходному времени от эпохи бронзы к раннему железному веку и датируются VII в. до н . э.

В слое обнаружен рыболовный крючок (рис. 2, 16 ) и обломок ножа (рис. 2, 17 ). Изделия изучались на кафедре археологии, этнографии и му-зеологии АлтГУ с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA S ERIESТМ (модель Альфа-2000) (аналитик А.А. Тишкин). Крючок изучался указанным рентгенофлюоресцентным спектрометром дважды в разных местах [Кирюшин К.Ю., Семибратов, Тишкин, 2009, с. 105–108]. Получены следующие результаты:

-

1. Cu – 89,89%; Sn (олово) – 9,14%; Pb, Fe (железо) – следы.

-

2. Cu – 83,58%; Sn – 15,01%; Pb – <1%, Fe – <1%.

Эти данные свидетельствуют о том, что изделие сделано из оловянной бронзы. Фиксация в сплаве незначительного содержания свинца и железа отражает наличие таких элементов в медной руде, характерной для северо-западных предгорий Алтая. Для обломка ножа обобщенные показатели

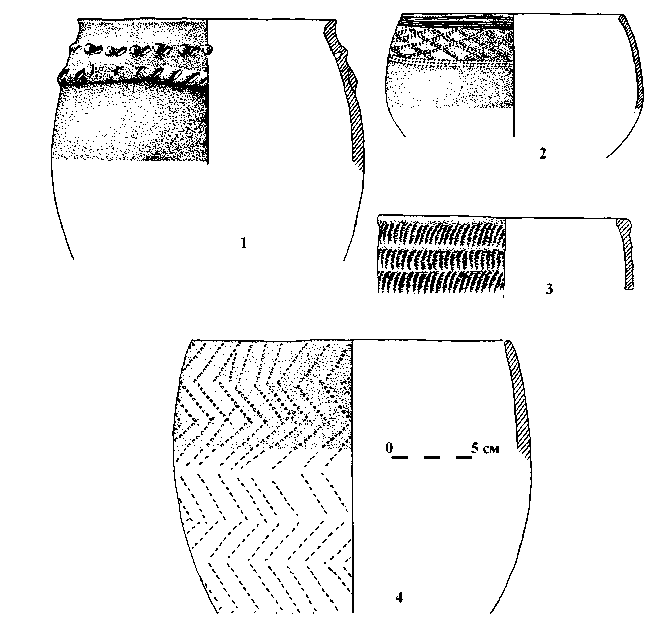

Рис. 2. Материал Тавдинского грота.

1–8, 14 – камень; 9–13 – раковина; 15 – кость (рог?); 16–17 – бронза.

1–15 – слой 3; 16–17 – слой 2Б.

выглядят следующие образом: Cu – 84–85%; Sn – 14 – 14,5%; Pb – >0 , 5% ; Fe, Ni – следы [Кирюшин К.Ю., С е мибратов, Тишкин, 2009, с. 105–108].

Слой 3. Супесь светло-коричневого оттенка, пройдена на глубину от 50 до 70 см. Заполнение слоя состоит на 15–20% из обломков известняков и сланцев. К слою 3 приурочены материалы, относящиеся к эпохе финального неолита – раннего энеолита. Найдены фрагменты тонкостенных сосудов, орнаментированных коротким гребенчатым штампом (рис. 1, 3 ), и толстостенной неорнаментированной керамики. Обнаружено 335 каменных артефактов. Из них 327 экз. – отходы производства, в основном чешуйки (240 экз.) и отщепы (87 экз.), из которых крупного размера – 6 экз., среднего – 5 и мелких – 76 экз. Орудийный набор представлен скребком (рис. 2, 6 ), тремя обломками наконечников стрел (рис. 2, 2, 3 ) (два обломка аплицируются (рис. 2, 2 )). Кроме этого, в слое обнаружены обломки би-фасиальных изделий (рис. 2, 5, 7 ). Интересна находка каменного топорика (рис. 2, 1 ), представляющего собой бифасиальное изделие. выполненное на плитке мелкозернистого кварцита. Найден обушковый нож, выполненный на пластинчатом отщепе (рис. 2, 4 ). В орудийном наборе представлены обломки зубчато-выемчатого орудия (рис. 2, 8 ) и пластинчатого отщепа с ретушью (рис. 2, 14 ).

В 2008 г. найдено пять перламутровых подвесок-паеток (рис. 2, 9–13 ), аналогичных обнаруженным в 2005 г. Трасологическое исследование 29 перламутровых «бусин», найденных в 2005 г., было выполнено П.В. Волковым. В процессе исследования артефактов было сделано заключение, что изучаемые изделия из перламутра нашивались на одежду, и именно в таковом качестве наиболее выгодно демонстрировали красоту перламутра [Волков, Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2006, с. 253–255].

Наиболее интересна находка изделия из кости или рога, предположительно наконечника стрелы или самострела (рис. 2, 15 ).

Наиболее интересными являются материалы третьего слоя Тавдинского грота. В настоящее время эпохи финального неолита и раннего энеолита – наименее изученные периоды в истории Алтая. Скорее всего, материалы третьего слоя относятся к эпохе раннего энеолита. Среди каменных артефактов отсутствуют орудия на пластинах, нуклеусы и снятия с нуклеусов. Видимо, мы имеем дело с деградацией призматической техники расщепления. Этот вывод подтверждает находка в 2005 г. медного шила в третьем слое. Данный предмет анализировался двумя методами. Сначала по взятому образцу в Лаборатории минералогии и геохимии Томского государственного университета были получены результаты полуколичественного спектрального анализа: Cu (медь) – >>5; Sb (сурьма) – 0,3; A^^ (мышьяк) – 0,1; Bi (висмут) – 0,05; Sn (олово) – 0,05; Si (кремний) – 0,05; Pb (свинец) – 0,02; Ca (кальций) – 0,02; Ni (никель) – 0,01; Zn (цинк) – 0,01; Co (кобальт) – 0,01; Mn (марганец) – 0,007; Fe (железо) – 0,005; Ti (титан) – 0,005; Al (алюминий) – 0,003; Mg (магний) – 0,001; Au (золото) – 0,001; Ag (серебро) – 0,0005 (в весовых процентах; аналитик Е.Д. Агапова). Затем само изделие изучалось на кафедре археологии, этнографии и музеологии АлтГУ с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA SERIESТМ (модель Альфа-2000) [Кирюшин К.Ю., Семибратов, Тишкин, 2009, с. 105–108]. Сначала был сделан анализ поверхности шила, а затем исследовалось место взятия пробы. Получены следующие показатели: 1. Cu – 99,63%; Pb – <0,5%; Ni (никель) – следы.

2. Cu – 99,2%; Pb, Ni, Bi (висмут) – следы.

Несмотря на то, что представленные свидетельства химического состава изделия демонстрируются в разных системах измерения, все же нетрудно заметить имеющееся сходство. Ориентируясь на данные рентгенофлюоресцентного анализа, можно заключить, что шило – медное с набором характерных рудных сопроводительных элементов. Полуколичественный спектральный анализ демонстрирует включения, которые, вероятно, были исходными в использованной медесодержащей руде.

Представленные результаты имеют свои особенности, позволяющие расширить наши представления о древнем металле. Указанные показатели характеризуют орудие труда, сделанное на основе меди. Находка медного шила в материалах исследуемого Тавдинского грота отчасти объясняется удачей, т.к. этот археологический объект, вероятнее всего, являлся культовым местом [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2005, с. 333–339].

В ходе работ 2008 г. отобраны образцы для радиоуглеродного датирования третьего слоя. В настоящее время мы склонны датировать имеющиеся материалы концом IV – 1-й полов и ной I I I тыс. до н.э.

Работы на памятнике будут продолжены. С накоплением фактического материала можно будет более подробно рассмотреть обозначенные в данной статье проблемы.