Исследование технологии очистки подземных вод с высоким содержанием железа, марганца и аммония

Автор: Новосѐлов М.Г., Белканова М.Ю.

Рубрика: Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов

Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Изучена работа системы очистки воды высокой минерализации для нужд металлообрабатывающего предприятия, в составе которой используется установка обратного осмоса. Выявлены причины неудовлетворительной работы системы очистки и выработаны рекомендации по ее улучшению на основе оценки качества воды в пробах на стадиях водоочистки и оценки склонности исходной воды к образованию отложений на мембранах обратного осмоса. Целью работы является разработка эффективной технологии очистки высоко-минерализованной воды, одновременно содержащей ионы аммония и железа, на основе исследования действующей системы очистки воды на предприятии. Подземные воды имеют хлоридно-сульфатный кальциево-магниевый тип и не отвечают требованиям к питьевой воде по мутности, общей минерализации, жесткости общей, аммонию, железу общему, силикатам, магнию, марганцу, натрию, стронцию и хлоридам. Показатели качества воды на различных стадиях водоподготовки определяли по стандартным методикам. Для анализа поверхности зерна фильтрующего материала применяли растровую электронную микроскопию высокого разрешения. Локальный анализ элементного состава зерна фильтрующего материала и осадка его поверхности проводили методом энергодисперсионной спектрометрии. Исследованы гипотетический состав подземных вод, качество воды на различных стадиях водоподготовки, рассчитаны индекс плотности осадка, индекс насыщения Ланжелье и энергия Гиббса углекислотного равновесия в аэраторе, проведена оценка работы аэрации. Выявлены причины снижения производительности установки обратного осмоса и частой замены загрузки напорных фильтров. Исследуемая вода, подаваемая на установку обратного осмоса, не удовлетворяет требованиям по жесткости общей, железу общему. Доказана недостаточность удельного расхода воздуха в аэраторе. Наблюдалась кольматация зернистого фильтрующего материала карбонатом кальция и аморфным кремнием. Предложены технические решения повышения эффективности аэрации-дегазации и обезжелезивания на этапе предварительной очистки воды перед обратным осмосом. Предложенные решения будут актуальными для проектирования и эксплуатации технологических схем очистки подземных вод сложного состава.

Высокоминерализованная подземная вода, обратный осмос, аэрация, индекс Ланжелье, аммоний, железо, Сорбент АС

Короткий адрес: https://sciup.org/147251444

IDR: 147251444 | УДК: 628.16 | DOI: 10.14529/build250207

Текст научной статьи Исследование технологии очистки подземных вод с высоким содержанием железа, марганца и аммония

В некоторых районах при отсутствии сетей централизованного водоснабжения или дефиците поверхностных вод человек вынужден осваивать территории с подземными водами, непригодными для питьевого водоснабжения. Подземные воды могут содержать значительное количество диоксида углерода, железа, марганца, иона аммония, фтора, бария, кремния, мышьяка. Кроме того, вода в источнике может быть высокоминерализованная, содержать органические соединения, радон, альфа-активность. В некоторых случаях в подземных водах присутствует аммоний природного происхождения и аммоний антропогенного происхождения [1]. Сложный состав подземных вод может потребовать дорогостоящих технических решений. Сегодня метод обратного осмоса занял первое место в очистке подземных вод сложного состава, особенно для обессоливания [2–7]. Но обратный осмос требует качественной предочистки [2, 7], которая может быть основана на методах дегаза- ции, обезжелезивания, деманганации, ионного обмена и др. Содержащиеся в воде растворенный диоксид углерода, ионы аммония придают воде свойства буферных растворов, затрудняя её обработку [8, 9]. Низкое содержание аммония и диоксида углерода в исходной воде является условием эффективного обезжелезивания и деманганации [10–12]. Аэрация подземных вод остается актуальным по сей день методом дегазации [10, 13] воды. С другой стороны, задача деаммонизации хорошо решается окислением хлором и адсорбцией на катионите, если в исходной воде отсутствуют ионы железа и кальция [12, 14]. Дегазация также рекомендуется при удалении аммония в виде аммиака из щелочной среды [15]. Высокое содержание в воде коллоидов кремния снижает эффективность обезжелезивания фильтрованием на каталитических загрузках [16] и повышает эффективность обезжелезивания коагуляцией. Поэтому сложный состав подземных вод – это не только высокие концентрации каких-либо компонентов, а ещё вза- имное их влияние на процессы обработки воды. Таким образом, разработка эффективной технологии очистки высокоминерализованных вод, одновременно содержащих ионы аммония и железа, является сложной наукоёмкой задачей и может потребовать специальных исследований для выработки наилучшего технического решения. С такой задачей столкнулось челябинское металлообрабатывающее предприятие при очистке подземной воды для технических целей.

Целью данной работы является исследование опыта очистки высокоминерализованной воды, одновременно содержащей ионы аммония и железа. В исследовании выявляются причины неудовлетворительной работы водоподготовки и вырабатываются рекомендации по ее улучшению на основе оценки качества воды в пробах на стадиях обработки воды и оценки склонности исходной воды к образованию отложений [17] на мембранах установки обратного осмоса (УОО). Результаты исследования используются в разработке эффективной технологии очистки высокоминерализованных вод, одновременно содержащих ионы аммония и железа. Предложенные решения будут актуальными для проектирования и эксплуатации технологических схем очистки подземных вод сложного состава.

Материалы и методы

Установка для очистки воды

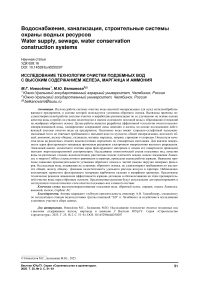

Объектом исследования является водоподготовительная установка (ВПУ), обеспечивающая водой питьевого и технического качества металлообрабатывающее предприятие из скважины глубиной 80 метров и дебетом 198 м3/сут. Технологическая схема водоподготовки, представленная на рис. 1, включает УОО. Однако опыт эксплуатации показал неустойчивость работы УОО и неэффективность предварительной очистки от железа. Основные технические характеристики системы водоподготовки представлены в табл. 1. При эксплуатации ВПУ были выявлены следующие проблемы: быстрое загрязнение полипропиленовых картриджей префильтров УОО отложениями соединений железа и заметный рост сопротивления префильтра; снижение производительности УОО; отложения на мембранах, удаляемые при химической мойке; замена загрузки напорных фильтров-осветлителей каждые 6 месяцев.

Исходная вода с расходом 5,6 м3/ч подается через фильтры механической очистки ФМО 1–2 в безнапорный аэратор барботажного типа, предварительно в воду дозируется раствор гидроксида натрия 80–90 мг/л по активному веществу насосом-дозатором НД 1. Аэрированная вода насосом второго подъема НС 2 подается через контактные камеры КК 1–2 на фильтры-осветлители ФО 1–4 с каталитической загрузкой Сорбент АС. Осветленная и обезжелезенная вода подается на мембранные установки УОО 1 и 2, одновременно вводится ингибитор солеотложения Аминат К с дозировкой 10 мг/л по активному веществу. На входе в мембранную установку вода проходит фильтрацию на префильтре 5 мкм. Пермеат поступает в резервуа-

Рис. 1. Технологическая схема ВПУ:

НС1 – насосная станция первого подъема воды из скважины; ФМО 1, ФМО; 2 – фильтры механической очистки, 130 мкм; А – аэратор 3 м3 для насыщения воды кислородом воздуха; НС 2 – насосная станция второго подъема; КК 1, КК 2 – контактная камера; ФО 1-ФО 4 – фильтры-осветлители с каталитической загрузкой; УОО 1, УОО 2 – установки обратного осмоса со встроенным префильтром;

РЧВ 1, РЧВ 2 – резервуары чистой воды; НС 3 – насосная станция третьего подъема; НД 1 – насос дозации едкого натра; НД 2 – насос дозации Амината К; НД 3 – насос дозации известкового молока

Таблица 1

Характеристики водоподготовительной установки

УОО представлена моделью RO4040-8-8. HRLE и содержит восемь мембранных элементов низкого давления.

Характеристика воды из скважины

Анализ качества подземных вод, предоставленный службой эксплуатации ВПУ, представлен в табл. 2.

По материалам архива Челябинского филиала Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Уральскому федеральному округу» гидрологические изыскания в районе расположения подземного водоисточника показали, что подземные воды, вскрытые скважиной в 2014 г., имели хлоридно-карбонатный кальциево-натриевый тип и не отвечали требованиям к воде хозяйственно-питьевого назначения с превышением нормы: железа – 50 мг/л; аммония – 7,5 мг/л; кремния – 16 мг/л; марганца – 0,47 мг/л; магния – 133,7 мг/л; хлоридов – 1245 мг/л; сульфатов – 1000 мг/л (К.П. Лозовой. Отчет «Проведение поисковых и оценочных работ на подземные воды на участке «Енисей-

Таблица 2

Показатели качества исходной воды

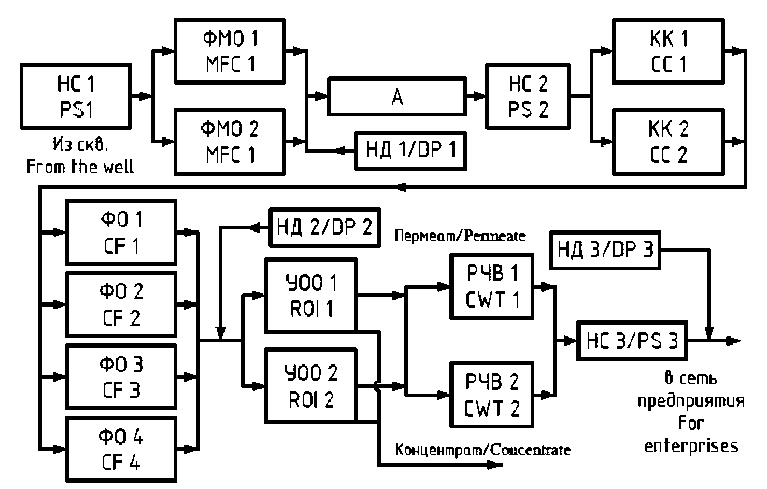

Рис. 2. Гипотетический солевой состав исходной воды

Подземные воды имеют хлоридно-сульфатный кальциево-магниевый тип и не отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по следующим показателям: мутность, общая минерализация, жесткость общая, аммоний, железо общее, силикаты, магний, марганец, натрий, стронций, хлориды.

Содержание свободной углекислоты СО 2 в исходной воде определяется из уравнения первой ступени диссоциации угольной кислоты для интервала значений pH 5–8,4 по следующему выражению [15]:

44 • Що

^2 ^ к • 10 Р Н+0 '5^

4446=74

3,39•10-7 •106,7+0,5^0^1563 , , где Що = 4,6 - щелочность общая исходной воды, мг-экв/л; р = 0,1563 - ионная сила исходной воды; К1 = 3,39 • 10-7 - константа равновесия первой ступени диссоциации угольной кислоты при температуре исходной воды 9,5 оС.

Методы исследования

Показатели качества воды на различных стадиях водоподготовки определяли по стандартным методикам ГОСТ Р 51232–98.

Для анализа поверхности зерна фильтрующего материала применяли растровую электронную микроскопию высокого разрешения, локальный анализ элементного состава зерна и осадка на зерне фильтрующего материала проводили методом энергодисперсионной спектрометрии (EDX).

Используемые приборы и оборудование: ртутный лабораторный термометр по ГОСТ 215-73 с ценой деления 0,1 °С, пределы измерения 0– 50 °С; микропроцессорный высокоточный ОВП-метр ORP-169-E; pH-метр pH-150МИ с датчиком ТДЛ-1000-06; фотометр фотоэлектрический КФК-3; кондуктометр АНИОН 4120 с датчиком ДКВ-1, комплекс сканирующей электронной микроскопии Jeol JSM 700IF, EDS Oxford INCA X-max 80, WDS Oxford INCA WAVE, EBSD и HKL.

Вычисление индекса плотности осадка (SDI) воды на входе в УОО проводили по методике, описанной в [4], при давлении 2,07 бара (0,21 МПа). В каждом опыте воду объемом 500 мл пропускали через калиброванную мембрану 0,45 мкм. Время, затраченное на отбор 500 мл фильтрата, фиксировали.

Индекс насыщения Ланжелье (LSI) вычисляли по выражению

^З^конц рНконц рНнасыщ, где рНконц - водородный показатель концентрата установки обратного осмоса; рНнасыщ - расчетный водородный показатель насыщенного раствора, который определяется с учетом номограммы [17] согласно выражению рНнасыщ = Ш - /2 (Са2+) - /з(Щ) + /4 (Р), где /1 (t) - функция температуры воды; /2 (Са2+) -функция содержания в воде катиона кальция в мг/л; /3 (Щ) - функция щелочности воды; /4(Р) -функция общего солесодержания воды.

Аэратор предназначен для удаления свободной углекислоты СО2 и насыщения исходной воды кислородом воздуха, это необходимое условие для процесса гидратации железа (II). Если рассматривать природную воду как гидрокарбонатный буферный раствор с системой равновесия между растворенным углекислым газом CO 2 , гидрокарбонат-ионом HCO 3 – и карбонат-ионом CO 3 2–, то процесс аэрации может нарушать это равновесие, изменяя концентрацию углекислоты [8, 9]. Оценить углекислотное равновесие при аэрации предлагается расчётом изменения концентраций [CO2], [HCO3–] и [CO32–], а также расчётом изменения энергии Гиббса, которая является условием диссоциации угольной кислоты по уравнению

H2CO3 = H2O + CO2 = H+ + HCO- = 2H+ + CO i" .

Формулы для расчета концентраций с учетом констант равновесия при диссоциации в две стадии [8, 9]:

[НС0 - ] = Щ о [Н+ ] ; [С02] = [Н+][НС0-] ;

3J К Д2 +[Н+]' 2J К д 1

[С02-] = Що - [НС0"];

К Д 1 =

К Д2 =

[Н+][НСО3-] [С02 ]

= 4,45 • 10 -7 ;

[Н + ][СО 2- ] [НСО3 - ]

= 5,60 • 10-11.

Аэрирование воды приводит к уменьшению

энергии Гиббса. Рассчитать её можно по известным концентрациям по формуле

46 098,15 = -527,6[СО3 2 -] + 623,3[СО 2 ].

Результаты и обсуждение

Технологическая схема содержит две установки обратного осмоса, что повышает её надежность. Степень отбора пермеата по данным табл. 1 составляет 64 %. Экономически эффективная эксплуатация УОО начинается со степени отбора пермеата 70 % и выше [18]. Чем выше селективность мембран и степень извлечения пермеата, тем

выше вероятность и интенсивность появления отложений [18–21].

Результаты эксперимента по определению SDI для воды на входе в УОО представлены в табл. 3. Показатели практически одинаковы для обеих установок и усреднены по значению для удобства дальнейшего расчета, температура воды при заборе проб составила 10 °С.

Расчет индекса плотности осадка SDI:

SDI5

100 fl- t^ т \ tsJ

SDIW

100 f1 -И. А = 100 f1 - 40 ^ =

Т \ t 10J 10 \ 90/

SDI15 = 100 f 1 tА = 100 f 1 - -40- А = 4,35.

15 Т \ t 15) 15 \ 115/ ,

Для устойчивой работы УОО необходимо

обеспечить индекс SDI подаваемой воды не выше

3 [4, 6, 17, 22]. Индекс плотности осадка SDI 15 находится в пределах допустимого 3 < SDI 15 < 5, но в зоне нестабильной работы. Вода, подаваемая

на УОО, при значении SDI 3–5 считается проблемной.

Для расчета LSI выполнен отбор проб исходной воды, воды после аэрации, воды после фильтрования (на входе в УОО), пермеата и концентрата. Лабораторные исследования качества воды в пробах представлены в табл. 4. Показатели практически одинаковы для обеих установок и усреднены по значению для удобства дальнейшего расчета.

По данным табл. 4 видно, что температура воды растет по мере прохождения воды от стадии к стадии обработки воды, что является закономерным. Однако отсутствие разницы температуры воды при аэрации поднимает вопрос о качестве процесса аэрации, потому что обильная продувка воды воздухом комнатной температуры повышает температуру аэрируемой воды. Контактные камеры КК 1–2, выполненные из корпусов напорных фильтров, избыточны в данном случае, так как процесс подщелачивания протекает быстро.

Исходная вода, вода после аэрации и дозации гидроксида натрия, а также вода после фильтрации согласно значениям ОВП до 100 мВ имеют переходный окислительно-восстановительный характер среды и содержат преимущественно железо (II). Закономерное увеличение ОВП при аэрации до 6 мВ связано с обогащением воды кислородом и удалением свободной двуокиси углерода [10]. Водородный показатель равномерно растет в пре-дочистке и резко падает в пермеате до величины 5,8, поскольку мембраны УОО удаляют бикарбонаты, но не удаляют углекислый газ.

Небольшое снижение щелочности общей при каталитическом фильтровании для реакции обезжелезивания допустимо [10, 15, 16], так как при

Таблица 3

Время фильтрования проб для расчета SDI

|

Проба |

t 1 |

t 5 |

t 10 |

t 15 |

|

Время, с |

40 |

60 |

90 |

115 |

Таблица 4

Лабораторный анализ качества воды

Снижение железа общего при аэрации с 8,1 мг/л до 7,4 мг/л сопровождается образованием осадка гидроксида железа (III). Далее снижение концентрации железа общего обеспечивает фильтр с каталитической загрузкой до значения 1,3 мг/л, что является недостаточным и снижает производительность УОО. Содержание марганца в пробе исходной воды оказалось близким к нулю по сравнению с анализом исходной воды, сделанным до запуска установки в эксплуатацию. Вероятно, снижение марганца в пробах воды связано с гидрогеологией участка и не связано с методами и средствами измерения.

С учетом погрешности измерения содержание аммония при аэрации и фильтрации не изменяется. Одновременное присутствие ионов аммония и железа снижает эффективность удаления этих ионов [11, 12]. Обессоливание воды на мембране снижает содержание аммония до величины 0,4 мг/л.

Согласно номограммам [17] имеем индекс насыщения концентрата LSI = 0,65. Значит, возможно образование осадка карбоната кальция на мембранах.

Согласно расчетам (табл. 5), гидрокарбонат-ное равновесие смещается в сторону образования карбонатов, но pH еще не достигает критического значения 8,3, поэтому количество карбонатов незначительно. Снижение энергии Гиббса подтверждает процесс декарбонизации.

При дозировании в исходную воду гидроксида натрия происходит нейтрализация части диоксида углерода с образованием гидрокарбоната натрия, кроме того, щелочь может расходоваться на осаждение магния и железа (II). Уравнение материального баланса для расчета дозы едкого натра q NaOH , мг/л, имеет вид qNa0 H = M(NaOH)

•( Щ о + [ M g2+] + [C° 2 ] + ,MF:e + ).

где MCNaOH) = 40 , M(Fe 2+) = 27.93 .

ммоль ммоль

Учитывая результаты анализов проб в табл. 4 и 5, можно определить, что концентрация магния [Mg2+] не меняется в пробах, а изменение происходит по щелочности общей Щ , концентрации диоксида углерода [C0 2 ] и железу общему [Feoбщ], тогда расход гидроксида натрия составит

QN a°H = 40((5.5 - 4.6) + (1.64 - 0.49) +

-

■ : “ 83 мг/л.

Результат расчета количества гидроксида натрия соответствует режиму дозирования реагента 80–90 мг/л по активному веществу. Этот результат также свидетельствует о том, что процесс удаления углекислоты в аэраторе реализован химическим методом, в то время как удаление углекислоты аэрацией не существенно. Причиной неэффективной работы физического метода дегазации может являться низкий удельный расход воздуха (2,14 м3/м3). Удельный расход воздуха для аэратора является ключевым технологическим параметром процесса дегазации-аэрации. Например, для вентиляторной градирни необходимый расход воздуха составляет 4–5 м3 на 1 м3 воды в процессе обезжелезивания воды аэрацией, для барботажных дегазаторов – 10 м3/м3 [15]. Авторы способа обезжелезивания [23] рекомендуют эффективный удельный расход воздуха 4–10 м3 на 1 м3 воды. При удельном расходе воздуха менее 4 м3/м3 происходит недостаточное окисление железа и марганца кислородом воздуха. При удельном расходе воздуха более 10 м3/м3 растут энергозатраты на компримирование воздуха без заметного улучшения качества очистки воды. Время оборота воды в аэраторе составит 3 м3 / 5,6 м3/ч ≈ 32 мин, что сопоставимо со временем окисления и гидратации железа (II) – 30–40 мин [15]. Но при щелочении эта реакция протекает быстрее и в аэраторе накапливается осадок гидроксидов железа.

Надежная работа УОО зависит от соблюдения норм качества подаваемой на установку воды [6]. В табл. 6 представлено сравнение качества воды, поступающей на УОО, с рекомендованными значениями [6]. Исследуемая вода не удовлетворяет требованиям по следующим показателям: жесткость общая, железо общее.

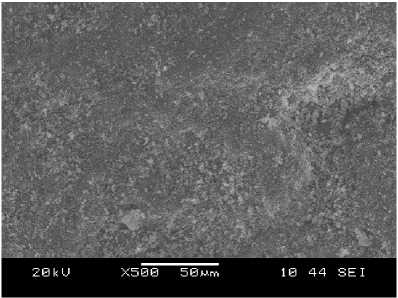

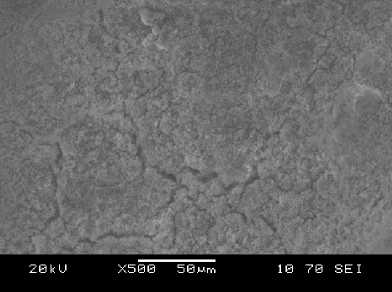

Технологическая схема ВПУ включает этап предочистки от железа на фильтрах осветлителях ФО1–ФО4 с каталитической загрузкой Сорбент АС (см. рис. 1). Морфология поверхности зерна Сорбента АС 0,7–1,4 и осадка на зерне сорбента после 6 месяцев эксплуатации представлены на рис. 3. В табл. 7 представлен элементный состав зерна и осадка на зерне сорбента после 6 месяцев эксплуатации. Отработанный сорбент перед исследованием предварительно промыт в дистиллированной воде и просушен при 120 °С.

Морфология и элементный состав в сравнении показывают, что относительно однородная поверхность зерна сорбента с небольшим содержанием железа и кальция покрыта трещиноватым

Результаты расчёта углекислотного равновесия при аэрации

Таблица 5

|

Проба |

[HCO 3 -], мг-экв |

[CO 2 ], мг-экв/л |

[CO 3 2-], мг-экв/л |

ΔG, кДж/моль |

|

Исходная вода |

4,6 |

1,64 |

0,0016 |

1019,9 |

|

Вода после аэрации |

5,5 |

0,49 |

0,0077 |

302,2 |

Таблица 6

Качество воды, поступающей на УОО

|

Наименование показателя |

Единицы измерения |

Качество исходной воды |

Качество воды перед УОО |

Требования к воде, подаваемой на УОО, не более |

|

Взвешенные вещества |

мг/л |

148,3 |

˂ 1 |

0,6 |

|

Жесткость общая |

мг-экв/л |

53 |

48 |

20 |

|

Общее солесодержание (сухой остаток) |

мг/л |

6875 (5692) |

6913 |

50 000 |

|

Цветность |

градус |

5,2 |

1 |

3 |

|

рН |

ед. pH |

7,35 |

7,5 |

3 – 10 |

|

Коллоидный индекс (SDI) |

мг/л |

– |

4,35 |

до 5 |

|

Железо общее |

мг/л |

7,1 |

1,3 |

0,1 |

|

Нефтепродукты |

мг/л |

– |

– |

отсутствие |

|

Сероводород |

мг/л |

нет |

нет |

отсутствие |

|

Свободный активный хлор |

мг/л |

нет |

нет |

0,1 |

|

Окисляемость перманганатная |

мг О/л |

3,9 |

1,3 |

2,0 |

Рис. 3. Поверхность зерна сорбента (слева) и осадка на сорбенте (справа)

Таблица 7

Элементный состав зерна сорбента (1) и осадка на сорбенте (2), %

Выводы

Вода подземного источника, исследуемая ВПУ, имеет хлоридно-сульфатный кальциево-магниевый тип и относится к высокоминерализованным водам со значительным содержанием железа, магния, аммония. Кроме этого, в воде высокое содержание стронция и свободного диоксида углерода. Сложный химический состав воды вызывает затруднения с выбором подходящих методов очистки воды, вносит погрешность в результа ты измерения показателей качества проб.

Высокая жесткость 48 мг-экв/л и положительный индекс Ланжелье 0,65 в сочетании с остаточным содержанием железа 1,3 мг/л после предочи-стки являются основной причиной понижения производительности УОО и частого применения химической мойки мембран.

Технологическая схема предочистки не решает задачу снижения жесткости общей. Предо-чистка реализована по традиционному методу обезжелезивания – аэрация с последующим одноступенчатым фильтрованием на каталитической загрузке Сорбент АС, метод усилен подщелачиванием. Обычно в схемах предочистки используют ступень Na-катионирования для предварительного умягчения. Однако высокие эксплуатационные затраты на покупку и хранение поваренной соли нерациональны и неприемлемы для предприятия. Вопрос рентабельного снижения жесткости общей требует дополнительной проработки.

В технологической схеме в одном аппарате – аэраторе – совмещены химический и физический методы удаления углекислоты. Целесообразнее их разделить, а подщелачивание организовать после аэратора. В контактных камерах нет необходимости, так как процесс подщелачивания протекает быстро.

Эффективность работы аэратора недостаточна. Для улучшения удаления углекислоты необходимо повысить удельный расход воздуха до 4 м3/м3 и более. Кроме того, для воды, содер- жащей аммоний, можно рекомендовать вторую ступень аэрации для удаления аммиака при pH 9.

Снижение эффективности обезжелезивания вызвано кольматацией зернистого фильтрующего материала карбонатом кальция и аморфным кремнием в течение полугода эксплуатации, а также наличием в исходной воде иона аммония. Не исключено наличие органических соединений. Необходимо применить зернистый фильтрующий материал с низкой пористостью, например, кварцевый песок, и предусмотреть связывание аммония и органических соединений хлором до поступления воды на УОО.