Исследование теплоотдачи с поверхности нагретых материалов при конвейерной транспортировке в галереях

Автор: Калинич И.В., Смольников Г.В., Емельянов Р.Т.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы теплоотдачи с поверхности нагретых материалов при конвейерной транспортировке. Определены факторы, влияющие на теплообмен нагретых материалов при конвейерной транспортировке, получены эмпирические зависимости для расчёта коэффициентов теплоотдачи, что позволяет рассчитать тепловыделение с поверхности данных материалов.

Нагретые материалы, теплообмен, теплоотдача, коэффициент теплоотдачи, цилиндрическая полупластина, тепловой поток, температурный фактор, конвекция

Короткий адрес: https://sciup.org/14084188

IDR: 14084188 | УДК: 536.24

Текст научной статьи Исследование теплоотдачи с поверхности нагретых материалов при конвейерной транспортировке в галереях

Введение . При проектировании систем отопления и вентиляции конвейерных галерей нагретых материалов необходимы данные о коэффициентах теплоотдачи с поверхности транспортируемых материалов. Получить их можно только при проведении экспериментальных исследований.

Цель исследований . Проведение экспериментальных исследований теплоотдачи с поверхности нагретых материалов при конвейерной транспортировке.

Задачи исследований . Определение факторов, влияющих на теплообмен при конвейерной транспортировке; получение эмпирических зависимостей для расчёта коэффициентов теплоотдачи.

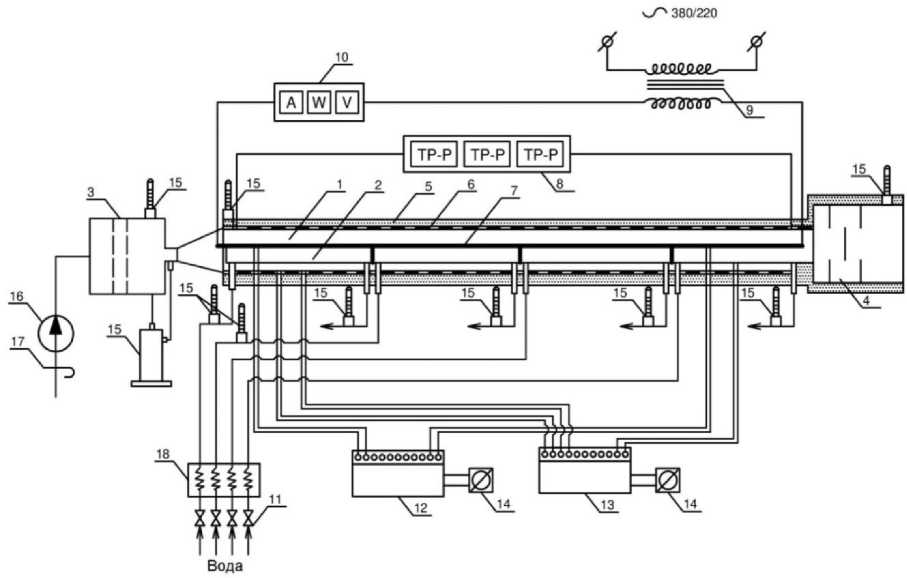

Методика и результаты исследований . Исследования теплообмена материалов при конвейерной транспортировке в галереях были проведены на экспериментальной установке, схема которой приведена на рис. 1.

Схема регулирования температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций галереи установки позволила произвести измерения конвективного и лучистого тепловых потоков, поступающих с поверхности материалов. Для того чтобы исключить поступление теплового потока от нижней поверхности исследуемой цилиндрической полупластины и каркаса конвейера, в установке использовалась система охлаждения каркаса конвейера. Вода, подававшаяся от распределительного устройства в секции конвейеров, производила охлаждение. Расход воды регулировался с помощью пережимных устройств и устанавливался так, чтобы средняя температура воды, циркулирующей в секции конвейера, равнялась температуре воздуха под конвейером в среднем сечении секции.

Рис. 1. Принципиальная схема установки для исследования теплообмена:

1 – галерея; 2 – конвейер; 3 – камера давления с коллектором; 4 – камера смешения;

5 – теплоизоляция из пенопласта; 6 – обогреваемые ограждающие конструкции; 7 – исследуемая пластина; 8 – трансформаторы АОМИ 40-220-74-4И; 9 – силовой трансформатор РНО-220-40;

10 – электроизмерительный комплект К-505; 11 – регуляторы расхода воды;

12 – потенциометр КСП-4; 13 – потенциометр ЭПП-09; 14 – переключатель; 15 – термометр;

16 – вентилятор; 17 – регулирующая заслонка; 18 – термостат ТС-24

Проведенные эксперименты позволили определить следующие величины:

-

1) расход воздуха, проходящего через галерею;

-

2) температуру воздуха на входе и выходе из галереи;

-

3) локальную температуру исследуемой поверхности цилиндрической пластины.

Расход воздуха был определен по перепаду давлений в камере статического давления и коллекторе по известной методике, которая изложена в работе [1]. Давление измерялось микроманометром МКВ-250-0,02 с классом точности 0,02 и пределом измерений 0–250 кг/м2.

Температура воздуха на входе и выходе из галереи измерялась термометрами с ценой деления 0,1oС и пределом измерений 0–50oС. Локальные температуры поверхности цилиндрической пластины измерялись хромель-никелевыми термопарами, которые были установлены в семи сечениях пластины по три в каждом сечении. Данные термопары были изготовлены из проволоки диаметром 0,1 мм. В качестве регистрирующих приборов были использованы потенциометры КСП-4 с классом точности 0,25 и пределами измерений 0–100 и 0–600oС.

Для каждого из режимов были найдены следующие величины:

-

1) локальные числа Рейнольдса и Нуссельта в рассматриваемом сечении цилиндрической пластины:

R e =

Nux =

.

в a kx * x

в

-

2) средние числа Рейнольдса, Нуссельта, Грасгофа для всей исследуемой цилиндрической пластины:

Re = '' ;

Nuk

G r =

в

_ a к * ^ . =

gl3 ( cc - в) )

v s * Be

где vex - скорость, подсчитанная по средней температуре воздуха в рассматриваемом сечении галереи;

Лвх - коэффициент теплопроводности, подсчитанный по средней температуре воздуха в рассматриваемом сечении галереи;

-

vв х - коэффициент кинематической вязкости, подсчитанный по средней температуре воздуха в рассматриваемом сечении галереи;

-

v e - скорость, определённая по среднеобъёмной температуре воздуха в галерее;

Лв - коэффициент теплопроводности, определённый по среднеобъёмной температуре воздуха в галерее;

vв - коэффициент кинематической вязкости, определённый по среднеобъёмной температуре воздуха в галерее;

акх - локальный коэффициент конвективной теплоотдачи;

ак - средний коэффициент конвективной теплоотдачи;

-

x – расстояние до рассматриваемого сечения галереи;

l – длина цилиндрической пластины;

-

g – ускорение силы тяжести;

Тс - среднеинтегральная температура поверхности цилиндрической пластины (определялась интегр и рованием профиля локальных температур поверхности);

/ в - среднеобъёмная температура воздуха в галерее (определялась как среднеарифметическое значение температур воздуха на входе и выходе в галерею).

Локальные коэффициенты конвективной теплоотдачи определялись по формуле:

^ = Л- . (6)

с в где qk - удельный конвективный тепловой поток;

-

t с - локальная температура поверхности цилиндрической пластины;

tв - средняя по сечению галереи температура воздуха (определялась расчётом по измеренным значениям температуры на входе и выходе из галереи с учётом линейного закона распределения температуры воздуха по длине галереи).

Средние коэффициенты конвективной теплоотдачи цилиндрической пластины определя- лись по формуле:

— qk

к t — t с в

Удельный тепловой поток определялся по методу энтальпии, который приведён в работе [2]:

Qk =

св * в( ( вв в))

Fс

где Gв – масса воздуха, рассчитанная по среднеобъёмной температуре воздуха;

св – удельная теплоёмкость воздуха, рассчитанная по среднеобъёмной температуре воздуха;

t в' , tв'' – температура воздуха на входе и выходе из галереи;

Fс – площадь поверхности цилиндрической пластины.

Для исследования локальных и средних коэффициентов конвективной теплоотдачи было проведено 117 опытов. По результатам опытов был выполнен расчёт средних коэффициентов конвективной теплоотдачи при следующих изменениях: числа Рейнольдса от 8,7*105 до 43*105; температурного фактора от 1,8 до 14,1; углы наклона галереи 0 и 300.

Локальные коэффициенты в каждом из опытов были рассчитаны в семи сечениях пластины на следующих расстояниях от входа: 0,05; 01; 0,2; 0,4; 0,75; 1,25; 1,75 м. При этом в каждом сечении локальный коэффициент конвективной теплоотдачи был определён в трёх точках пластины, после чего было проведено его осреднение по сечению. Локальные и средние коэффициенты конвективной теплоотдачи были рассчитаны по формулам (6)–(7).

Обработка результатов экспериментов методом наименьших квадратов позволила получить эмпирическую зависимость для расчёта локальных коэффициентов конвективной теплоотдачи при транспортировке материалов в конвейерных галереях:

Nux = 0,014 Rex , 89 . (9)

Данная зависимость справедлива при tс = 40–90oС в диапазоне чисел Rex = (0,2 – 30)*105. В уравнении (9) за определяющий размер принято значение текущей координаты x , отсчитываемое от начала пластины, за определяющую температуру – tв . Скорость воздуха была рассчитана по сечению галереи при температуре tв .

Исследование влияния угла наклона модели на конвективный теплообмен позволяет сделать вывод о том, что при увеличении угла наклона модели до 300 теплообмен уменьшается. Теплообмен уменьшается от 6 до 8 %, что находится в пределах точности экспериментальных исследований, поэтому в нашем случае можно пренебречь влиянием угла наклона модели на конвективный теплообмен.

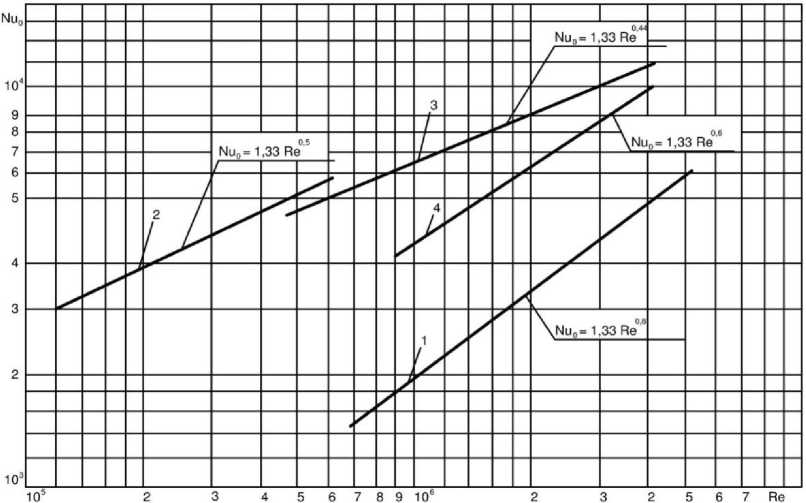

Данные экспериментального исследования конвективного теплообмена выражаются зависимостью Nu x = f ( Re ) для средних коэффициентов теплоотдачи при разных величинах чисел Грасгофа. Критерий Грасгофа изменялся в пределах Gr = (20,7–55,1)*105. По результатам исследований выявлено, что естественная конвекция влияет на конвективный теплообмен незначительно. Это согласовано с данными, которые приведены в работе [3]. Экспериментальные данные, вычисленные для средних коэффициентов теплоотдачи, описывает зависимость

Nuk = 0,26 Re° , 67 , (10)

ко торая рассчитана в следующих интервалах измерения: Re = (9–35)*105; Gr = (20,7–55,1)*1010; tс = 40–90oС; φ = 0–30o. В зависимости (10) за опре де ляющий размер принята длина цилиндрической пластины – l , за определяющую температуру – ' tв , скорость воздуха рассчитывалась по среднему сечению галереи.

Из приведённых зависимостей видно, что конвективный теплообмен уменьшается с увеличением температурного фактора. Уменьшение коэффициента конвективной теплоотдачи объясняется увеличением толщины пограничного слоя. Полученные данные согласованы с результатами исследований, приведенными в [3, 4].

Вследствие обработки результатов исследований конвективного теплообмена высокотемпературных материалов удалось получить эмпирическую зависимость для расчёта средних коэффициентов конвективной теплоотдачи:

Nuk = 0,28 Re° , 67 ∗ <^-0 , 11 .

Уравнение справедливо при температуре материала 100–500oС в диапазоне чисел Рейнольдса Re = (8,5–43)*105. Температурный фактор Ψ определяется отношением среднеинтегральной температуры поверхности цилиндрической пластины к среднеобъёмной температуре воздуха в галерее.

Температурный фактор влияет на общий коэффициент теплоотдачи незначительно. Обработка полученных результатов позволила получить зависимость для расчёта коэффициентов общей теплоотдачи при конвейерной транспортировке высокотемпературных материалов:

Nu0 = 1,48 Re° ,5 . (12)

Данная зависимость актуальна при температуре материала 100–500oС в диапазоне чисел Re = (8,5–45)*105.

Полученные данные экспериментов могут быть соотнесены с результатами работ [3, 6], в которых рассмотрен теплообмен пластины в свободном турбулентном потоке, а также при конвейерной транспортировке. Сравнив уравнение (11) с уравнением теплообмена пластины в свободном турбулентном потоке [3, 4]

Nu0 = 0,032 Re° ,8,

можно сделать вывод о том, что интенсивность теплообмена в нашем случае в 2–2,3 раза больше. Это вызвано тем, что течение воздуха осложняется наличием ограждающих конструкций, которые вызывают дополнительную турбулизацию потока. Теплоотдающая поверхность пластины в рассматриваемом случае находится в ядре потока, что ограничивает рост пограничного слоя и приводит к дополнительному проникновению пульсаций скорости в пограничный слой. Кроме того, наличие конвейеров ведёт к появлению циркуляционных потоков, также увеличивающих теплообмен.

Рис. 2. Сравнение результатов исследования теплообмена: 1 – данные работ [3, 4]; 2 – данные работы [5]; 3 – данные работы [6]; 4 – данные настоящих исследований

Сравнив полученные данные с ранее выполненными исследованиями [5] в диапазоне Re = (5–50)*104

Nu0 = 8,95 Re° ,5 , (14)

и результатами, показанными в работе [6] в диапазоне Re = (5–40) * 105

Nu0 = 17,9 Re° , 44 , (15)

можно сделать вывод о том, что теплообмен в нашем случае на 40–60 % менее интенсивен. Это можно объяснить тем, что в работах [5, 6] исследования теплообмена проводились на одинаковых по конструкции установках, в которых нагревательные элементы, имитирующие транспортируемый материал, были изготовлены из двух сложенных асбестоцементных пластин, между которыми была проложена проволока из нихрома. В результате теплоотдача в воздух галереи происходила с верхней и нижней поверхностями пластины, а при расчёте коэффициента теплоотдачи весь тепловой поток относился только к верхней поверхности пластины. Поэтому в результате исследований были получены завышенные коэффициенты теплоотдачи. Кроме того, воздух в модель галереи подавался плоской настилающейся на перекрытие струёй, из-за чего нарушалось моделирование на начальном участке.

Таким образом, полученные в наших исследованиях данные можно считать более полно отражающими процесс теплообмена материалов при конвейерной транспортировке в галереях.

Выводы

-

1. При конвейерной транспортировке материалов с температурой 40–90oС влияние угла наклона и естественной конвекции на конвективный теплообмен незначительно.

-

2. При конвейерной транспортировке материалов с температурой 100–500oС на конвективный теплообмен оказывает влияние температурный фактор. При увеличении температурного фактора коэффициент конвективной теплоотдачи уменьшается.

-

3. При конвейерной транспортировке материалов с температурой 100–500oС влияние температурного фактора на общий коэффициент теплоотдачи незначительно.

-

4. Полученные эмпирические зависимости (9), (10), (1), (12) позволяют определить локальные и средние коэффициенты общей и конвективной теплоотдачи при конвейерной транспортировке материалов с температурой 40–500oС и рассчитать тепловой поток, поступающий с поверхности этих материалов.