Исследование тюркского кургана на территории «Бирюзовой Катуни»

Автор: Кирюшин К.Ю., Горбунов В.В., Тишкин А.А., Семибратов В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521530

IDR: 14521530

Текст статьи Исследование тюркского кургана на территории «Бирюзовой Катуни»

На территории нынешней особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» (Алтайский район Алтайского края) в 2002 г. только один памятник археологии («Большая Тавдин-ская пещера») был поставлен на государственную охрану (постановление АКЗС №169 от 28.12.1994 г.). Поэтому главной задачей в последующее время стало выявление объектов культурно-исторического наследия, которые могли быть уничтожены в ходе хозяйственного освоения отведенной площади. В результате выявлен целый ряд древних и средневековых комплексов. В 2004 г. под руководством П.И. Шульги у Тавдинских пещер осуществлялись раскопки кургана тюркского времени. После исследований каменное надмогильное сооружение этого объекта было восстановлено до первоначального вида. Начиная с 2005 г. на основании договора с руководством туркомплекса «Бирюзовая Катунь» проводятся работы по созданию археологического парка «Перекресток миров». Древние памятники и результаты их изучения внедряются в сферу туризма.

В апреле 2009 г. у подножья Большой Тавдинской пещеры, недалеко от упомянутого выше кургана на территории парка, был выявлен аналогичный комплекс, получивший очередное обозначение «Бирюзовая Катунь-9». Летом в ходе его расчистки зафиксирована каменная насыпь подовальной формы размерами 4,6х4 м, ориентированная длинной осью по линии ЮЗ– СВ. Она состояла из рваных камней, выложенных в два слоя (высотой в центре до 0,5 м). По периметру кургана прослежено кольцо из более массивных камней. Высота крепиды оказалась около 0,35 м. На уровне материка выявлено могильное пятно подпрямоугольной формы, размерами 2,15×1,47 м, ориентированное длинными сторонами по линии ЮВ–СЗ. На дне могилы, в северо-восточной половине ямы, расчищен скелет мужчины 50–55 лет (определения С.С. Тур). Умерший был уложен на правый бок, головой на юго-восток; руки вытянуты, ноги согнуты в коленях. Вдоль лобной кости черепа зафиксирована пара роговых накладок на верхний конец лука. Пара срединных боковых накладок на рукоять лежала параллельно костям правой руки (ниже локтя). Рядом находился позвоночник овцы. Расстояние от концевых до срединных накладок лука составляло 0,42 м. Ниже челюсти погребенного, уходя под скелет, располагались пять железных наконечников стрел с роговыми свистунками и фрагментами древков, а также стрелковый пояс, состоявший из железной пряжки и трех распределителей. Вокруг поясничных позвонков зафиксирован основной пояс с частично уцелевшей кожаной основой, бронзовой пряжкой и восьмью бляхами-накладками. Местами сохранились остатки одежды. На левом крыле таза лежал железный нож.

В юго-западной части могильной ямы, на одном уровне с человеком, находилась лошадь. Животное располагалось на животе, с подогнутыми ногами, грудью на северо-запад, шея и голова были повернуты на юго-запад. С правого бока коня лежало железное стремя, несколько ниже него зафиксирована роговая подпружная пряжка, а вдоль костей правой задней ноги обнаружены три цурки. Во рту лошади находились железные удила с роговыми псалиями.

Раскопанный объект по основным признакам погребального обряда соответствует канонам тюркской культуры: полусферическая каменная насыпь, одиночная ингумация в сопровождении целой туши коня, положение умершего человека головой в восточный сектор, нахождение лошади слева от хозяина на животе с подогнутыми ногами головой в противоположную сторону (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 137–139). Нестандартно выглядит размещение умершего мужчины на боку.

Сопроводительный инвентарь из исследованного кургана представлен такими вещевыми комплексами, как вооружение, костюм, орудия труда и снаряжение верхового коня.

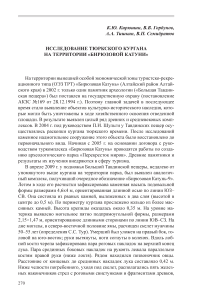

Из предметов вооружения обнаружено оружие дальнего боя, которое представлено сложносоставным луком и стрелами. От лука сохранился комплект роговых накладок: пара концевых боковых с вырезами под тетиву и пара срединных боковых (рис. 1.-1–4). Видимо лук был положен в могилу не целым, так как отсутствовала необходимая пара накладок на нижний рог. Концевые накладки короткие – длиной 13,2–13,6 см. Они характерны для поздней модификации тюркских луков, появившейся в период ІIІI Восточно-тюркского каганата, т.е. во 2-й половине VII – 1-й половин е VIII вв. [Горбунов, 2006, с . 15]. Стрелы представлены ж елез н ыми черешковыми наконечниками. Они имеют трехлопастное перо шестиугольной и треугольной формы. Все экземпляры были снабжены роговыми свистунками, а два из них имели округлые прорези в лопастях (рис. 1.-5–13). Наиболее точные аналогии наконечникам происходят из тюркских памятников 2-й половины VI – 1-й половины VIII вв. [Горбунов, 2006, рис. 26.-19, 21; 27.-12, 13, 24, 25].

К элементам костюма относится гарнитура от двух поясов: основного и стрелкового. В основной (наборный) пояс входили следующие бронзовые вещи: составная пряжка (овальная рамка, подвижный язычок и длинный щиток), две четырехугольные и шесть сегментовидных прорезных блях-накладок. Аналогичные изделия появились в тюркской поясной гарнитуре с середины VII в. [Овчинникова, 1990, с. 25–34, рис. 6–7]. C помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA SERI E SТМ (модель Аль-

Рис. 1. Бирюзовая Катунь-9. Инвентарь из кургана.

1–4, 10–13, 20–21, 23–26 – рог; 5 – железо, дерево, рог; 6–9, 18 – железо, дерево;

14–17, 19, 22 – железо.

фа-2000, производство США) на кафедре археологии, этнографии и музео-логии Алтайского госуниверситета были получены результаты спектрального анализа бронзовых деталей основного пояса. Прибором снималось несколько показаний в разных местах изучаемых находок. Для выявления поэлементного состава использовалась специальная аналитическая программа. По пряжке получены следующие показатели, характеризующие медно-свинцово-оловянные и медно-оловянно-свинцовые сплавы: рамка – Cu (медь) – 64,52%; P b (свинец) – 27,87%; Sn (о л ов о ) – 5,51%; Fe – 1,58%; Co (кобальт) – 0,37%; Ni (никель) – 0 , 15%; язычок – Cu – 65,17%; Pb – 26,03%; Sn (олово) – 5 , 47%; F e – 2,12%; Ag ( се реб р о) – 0,78% ; Co (кобальт) – 0,26%; Ni (никель) – 0,17%; щиток (анализ сделан дважды) – 1) Cu – 90,52%; Sn – 4,98%; Pb – 2,91%; Ag – 0,98%; Fe – 0,55% ; Ni – 0,06% и 2) Cu – 76,53%; Sn – 13,5 2 %; Pb – 5,84%; Ag – 2,74% ; Fe – 1,26%; Ni – 0,11 % . Повышенное содержание железа в о всех этих результатах, по всей видимости, связано с тем, что рамка, язычок и щиток были скреплены продетым штырьком, который сильно окислился. Приведем еще данные рентгенофлюоресцентного анализа одной прямоугольной бляхи-накладки, которая имела фиксирующую пластину. Указанным прибором было получено несколько результатов. Обобщенные сведения выглядят следующим образом: бляха-накладка (лицевая сторона) – Cu – основа; Pb – 26–28%; Sn – 3–4%; Ag – около 1%; Fe – ˂ 1%; фиксирующая пластина – Pb – 46–47%; Cu – 30–32%; Sn – 15–16%; A g – око л о 2,5%; F e – 1,7–1,9%; Bi (висмут) – около 0,5%; Zn (цин к ) и Ni – следы. Из л оженн ые показатели демонстрируют два разных сплава. Подобная ситуация фиксировалась при изучении аналогичного пояса из кургана Бирюзовая Катунь-3 [Тишкин, Кирюшин, Матренин, 2009].

Стрелковый пояс состоял из железных вещей: овально-рамчатой пряжки с подвижным язычком и трех кольчатых распределителей, у каждого из которых изначально было по три подвижных лопасти-зажима (рис. 1.-14–17). Похожие предметы от стрелковых поясов встречены в тюркских погребениях 2-й половины VI – 1-й половины VIII вв. [Мама-даков, Горбунов, 1997, рис. 9.-2, 6; Кирюшин и др., 1998, рис. 2.-7–10, 7.-9–17].

Из орудий труда найден железный нож (рис. 1.-18). Он не имеет узких хронологических привязок, но такие предметы достаточно часто встречаются в тюркских памятниках Алтая. В качестве близкой аналогии можно привести нож из кургана 1-й половины V I I в. памятника Катанда-3 [Мама-даков, Горбунов, 1997, рис. 9.-10].

К снаряжению верхового коня относятся удила с псалиями, стремя, подпружная пряжка и цурки. Удила имеют крюковые внутренние окончания звеньев и кольчатые внешние (рис. 1.-19). Псалии – стрежневи д ные двудырчатые (рис. 1.-20–21). Аналогичные удила у тюрок встречаются в памятниках VI–VIII вв. [Ов ч инникова, 1990, с. 94], а псалии характерны для 2-й половины V – 1-й половины VII в в. [Гаврилова А.А., 1965, табл. V II.-1;

XX.-36; Кирюшин и др., 1998, рис. 4.-2–3]. Стремя имеет треугольное пе тельчатое ушко, округлые дужки подквадратного сечения, прогнутую узкую (ширина 2 см) подножку. Совокупность этих признаков встречается у стремян VI–VI I вв. [Невер о в, 199 8 , с. 14 4 –146]. Под п ружная пряжка и меет подпрямоугольную форму, основание щитка и наружная часть рамки слегка выпуклы, переход между ними заужен. Язычок не сохранился, но под него есть Т-образная прорезь (рис. 1.-23). Данный экземпляр по деталям оформления можно датировать VI–VII вв. [Неверов, 1985, с. 201–202]. Цурки имеют классическую для тюркской культуры форму (рис. 1.-24–26).

Исходя из приведенных аналогий, курган Бирюзовая Катунь-9 в целом следует отнести к катандинскому этапу тюркской культуры [Тишкин, Горбунов, 2005, с. 162]. Однако, учитывая наличие в нем архаичного стремени и псалиев, возможно, его датировку следует ограничить 2-й половиной VII в.