Исследование тундровых мерзлотных почв в системе «деятельный слой - многолетняя мерзлота» (северо-восток европейской России)

Автор: Каверин Д.А., Мажитова Г.Г., Ривкин Ф.М., Пастухов А.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Тундровые минеральные и органогенные мерзлотные почвы рассмотрены с позиций системы «деятельный слой - многолетнемерзлые породы». По морфологическим и физико-химическим свойствам, верхние горизонты многолетней мерзлоты характеризуются как зона постепенных изменений в системе «деятельный слой - многолетняя мерзлота». Признаки классического переходного слоя в мерзлотных почвах региона проявляются недостаточно, в связи с этим предлагается использование более универсального термина «верхний слой многолетней мерзлоты».

Тундровые мерзлотные почвы, верхний слой многолетнемерзлых пород, сезонно-талый слой

Короткий адрес: https://sciup.org/148200580

IDR: 148200580 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Исследование тундровых мерзлотных почв в системе «деятельный слой - многолетняя мерзлота» (северо-восток европейской России)

Исследователи мерзлотных почв при изучении верхних льдистых горизонтов часто выделяют так называемый переходный слой [4, 9, 10]. Переходный слой – это слой на контакте почвы с многолетнемерзлой толщей, периодически находящийся то в мерзлом, то в талом состоянии, имеющий признаки педогенного и криогенного преобразования. Именно верхние мерзлые горизонты в течение ближайших лет и десятилетий могут в разной мере выполнять роль льдистого буфера и затем постепенно переходить в талое состояние на фоне потепления климата [18]. Данный слой является частью геокриологического комплекса «сезонно-талый слой – переходный слой – эпигенетическая мерзлота» и наиболее четко выражен в почвах континентальных областей Сибири и Северной Америки. Существование переходного слоя обнаруживается преимущественно в зоне распространения сплошной многолетней мерзлоты [11, 18 и др.], где глубина сезонной протайки незначительна и переходная зона находится близко к поверхности, часто обнаруживая признаки педогенеза. Для переходного слоя характерна выраженность криотурбаций, ледяных клиньев, относительно высокое содержание льда и органического вещества. Ю.Л. Шур [9] отмечает, что в Сибири мощность переходного слоя обычно достигает 20-30% от мощности сезонно-талого слоя, т.е. в большинстве мерзлотных почв должен достигать 15-30 см. В Сибири можно часто выделить и слой максимального голоценового протаивания мерзлоты [4], что также облегчает диагностику переходного слоя.

С позиций взаимодействия почвообразования с толщей многолетнемерзлых пород наиболее активной является зона контакта сезонноталого слоя и непосредственно поверхности мерзлоты. Многолетняя мерзлота при близком залегании ее границы к дневной поверхности (порядка 1 м и менее) играет в процессах почвообразования одну из ведущих ролей, определяя в профилях мерзлотных почв широкий комплекс свойств и признаков [4]. Исследование свойств «верхней» мерзлоты актуально также в связи с тем, что по прогнозам этот слой в ближайшие десятилетия станет нижней частью сезонно-талого (деятельного) слоя.

На европейском Северо-Востоке формирование высокольдистых горизонтов в верхней части многолетней мерзлоты было отмечено В.К. Яновским, Ф.Г. Бакулиным и Е.А. Втюриной [2, 3, 10], которые описывали формирование атакситовой криогенной текстуры за счет интенсивной сегрегации в нижней влагонасыщенной части сезонноталого слоя (СТС), что также может рассматриваться как аналог переходного слоя.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Район исследований относится к переходной полосе между подзонами кустарниковой тундры и северной лесотундры, расположенной в пределах распространения островной многолетней мерзлоты [15] на европейском Северо-Востоке России. Многолетнемерзлые породы характеризуются достаточно высокими отрицательными среднегодовыми температурами (0-2ºC), что обусловливает их относительную нестабильность с точки зрения климатических изменений. Среднегодовая температура воздуха -5,3ºC, сумма положительных температур за летний период – около 1100ºC/дн., среднегодовое количество осадков 600 мм.

Ландшафт участка исследований представлен торфяным плато, расположенным в термокарстовой депрессии и приречными суглинистыми террасами. На плато с поверхности залегают торфяные отложения мощностью до нескольких метров, подстилаемые плейстоценовыми озерными суглинками. Растительный покров представлен преимущественно кустарничково-моховолишайниковыми тундрами. В почвенном покрове доминируют глеевые мерзлотные и сухоторфяные мерзлотные почвы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Тундровые минеральные (глеевые) и органогенные (сухоторфяные) мерзлотные почвы исследовались в комплексе «деятельный слой – многолетнемерзлые породы». В сезонно-талых и многолетнемерзлых горизонтах (до глубины 10 м) изучена морфология, определена влажность (льдистость), кислотность, содержание углерода и азота. Верхние многолетнемерзлые горизонты до глубины 2 м исследовались с большей степенью подробности. Согласно классификации почв СССР 1977 г. [6], исследуемые минеральные почвы относятся к тундровым глеевым, торфяноглеевым и сухоторфяным мерзлотным. В Международной Реферативной Базе WRB [12] органогенные почвы классифицируются как Cryic Histo- sols, глеевые мерзлотные относятся к группе Cryosols. Глубина сезонной протайки варьирует от 40-60 см в органогенных почвах, до 150 см – в минеральных. Мерзлотные горизонты вскрывались с помощью машинного (до глубины 10 м) и ручного (до 1,5 м) бурения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наши исследования показали, что в верхней части суглинистых многолетнемерзлых пород преобладают слоистые и массивные криогенные текстуры. Толсто-, среднеслоистые и сетчатые криогенные текстуры сменяются тонкослоистыми, и массивными с пониженным содержанием льда (табл. 1). Толщина ледяных шлиров в суглинистых горизонтах обычно увеличивается с глубиной, на уровне 5-10 метров в суглинках встречаются слои толщиной до 5-6 см. Структура льда в шлирах – плитчатая, ореховатая, величина структурных отдельностей в среднем составляет 1-2 мм. Лед чистый без видимых примесей минеральных или суглинистых частиц, что указывает на сегрегационный характер его формирования. Суглинистые мерзлотные почвы часто характеризуются выраженным оглеением, которое характерно и для исследованной толщи многолетнемерзлых пород (ММП), включая ее верхние горизонты.

Таблица 1. Основные свойства сезонно-талых и многолетнемерзлых горизонтов мерзлотных профилей

|

Горизонт |

Глубина, см |

Преобладающие криотекстуры ММП |

Влажность, % |

рН H 2 O |

С, % |

N, % |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Тундровая поверхностно-глеевая (СТС 150 см) |

||||||

|

Оi |

0-(1-5) |

- |

не опр. |

4,7 |

5,5 |

0,22 |

|

B |

(1-5)-15 |

- |

23 |

5,2 |

0,45 |

0,04 |

|

B(g) |

15-55 |

- |

22 |

5,4 |

0,2 |

0,02 |

|

C(D) |

55-100 |

- |

26 |

5,9 |

0,36 |

0,06 |

|

мерзл.сугл. |

188-190 |

сетчатая |

51 |

не опр. |

0,38 |

0,05 |

|

мерзл.сугл. |

225-230 |

не опр. |

42 |

6,4 |

0,36 |

0,04 |

|

мерзл.сугл. |

245-250 |

слоистая |

46 |

не опр. |

0,48 |

0,05 |

|

мерзл.сугл. |

270-280 |

массивная |

27 |

не опр. |

0,79 |

0,07 |

|

мерзл.сугл. |

335-345 |

толстослоистая |

54 |

7,2 |

0,79 |

0,07 |

|

мерзл.сугл. |

380-400 |

толстослоистая |

40 |

не опр. |

0.81 |

0.08 |

|

мерзл.сугл. |

475-485 |

толстослоистая |

53 |

7,0 |

0,96 |

0,09 |

|

мерзл.сугл. |

565-575 |

толстослоистая |

не опр. |

не опр. |

1,01 |

0,10 |

|

мерзл.сугл. |

575-595 |

слоистая |

32 |

7,4 |

не опр. |

не опр. |

|

мерзл.сугл. |

620-625 |

слоистая |

не опр. |

7,5 |

0,87 |

0,08 |

|

мерзл.сугл. |

770-780 |

слоистая |

37 |

7,6 |

не опр. |

не опр. |

|

мерзл.сугл. |

850-860 |

слоистая |

32 |

7,5 |

0,99 |

0,08 |

|

мерзл.сугл. |

950-990 |

слоистая |

34 |

не опр. |

0,8 |

0,09 |

Торфяно-глеевая (СТС 85 см)

|

Oi |

0-9 |

- |

583 |

3,9 |

44,4 |

0,93 |

|

Oe |

9-20 |

- |

184 |

4,2 |

19,5 |

0,71 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Bg |

20-30 |

- |

26 |

4,9 |

0,6 |

0,05 |

|

Bgt |

30-40 |

- |

не опр. |

5,0 |

1,.35 |

0,11 |

|

BgtC |

40-75 |

- |

не опр. |

5,2 |

1,88 |

0,14 |

|

мерзл.сугл. |

80-85 |

тонкослоистая |

48 |

не опр. |

0,47 |

0,05 |

|

мерзл.сугл. |

115-120 |

массивная |

33 |

не опр. |

0,64 |

0,07 |

|

мерзл.сугл. |

145-150 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

0,75 |

0,07 |

|

мерзл.сугл. |

160-170 |

тонкослоистая |

35 |

не опр. |

0,96 |

0,07 |

|

мерзл.сугл. |

185-190 |

тонкослоистая |

не опр. |

не опр. |

0,76 |

0,06 |

|

мерзл.сугл. |

430-440 |

не опр. |

38 |

не опр. |

2,8 |

0,20 |

|

Тундровая глеевая (СТС 61 см) |

||||||

|

Oi |

(0-7) |

- |

421 |

6,2 |

33,0 |

не опр. |

|

Oe |

(7-9) |

- |

255 |

7,2 |

16,9 |

не опр. |

|

Bg |

(9-20) |

- |

не опр. |

6,8 |

1,9 |

не опр. |

|

В |

(20-36) |

- |

26 |

7,3 |

1,1 |

не опр. |

|

В |

(36-46) |

- |

21 |

7,4 |

1,2 |

не опр. |

|

В |

(46-61) |

- |

20 |

7,6 |

1,6 |

не опр. |

|

мерзл.сугл. |

(61-75) |

массивная |

14 |

8,0 |

0,5 |

не опр. |

|

мерзл.сугл. |

(75-89) |

тонкослоистая |

не опр. |

8,0 |

0,6 |

не опр. |

|

мерзл.сугл. |

(89-102) |

тонкослоистая |

13 |

7,9 |

0,6 |

не опр. |

|

Сухоторфяная (СТС 65 см |

) |

|||||

|

Oi |

0-(5-11) |

- |

не опр. |

3,8 |

48,6 |

2,00 |

|

Oe1 |

11-36 |

- |

252 |

4,3 |

49,3 |

2,.65 |

|

Oe2 |

36-45 |

- |

267 |

4,4 |

46,9 |

2,20 |

|

Oe3 |

55-65 |

- |

821 |

5,1 |

40,7 |

1,64 |

|

мерзл.торф |

75 |

сетчатая |

не опр. |

5,9 |

6,2 |

0,30 |

|

мерзл.сугл. |

90-100 |

сетчатая |

40 |

5,4 |

1,2 |

0,.08 |

|

мерзл.сугл. |

100-120 |

сетчатая |

не опр. |

5,4 |

4,1 |

0,24 |

|

мерзл.сугл. |

130-140 |

сетчатая |

не опр. |

5,7 |

0,4 |

0,04 |

|

мерзл.сугл. |

140-180 |

сетчатая |

36 |

6,0 |

не опр. |

не опр. |

|

мерзл.сугл. |

180-240 |

сетчатая |

42 |

7,0 |

0,5 |

0,03 |

|

мерзл.сугл. |

325-330 |

сетчатая |

43 |

7,5 |

1,0 |

0,07 |

|

мерзл.сугл. |

420 |

сетчатая |

39 |

7,5 |

1,0 |

0,08 |

|

мерзл.сугл. |

520-580 |

толстослоистая |

52 |

7,3 |

1,0 |

0,10 |

|

мерзл.сугл. |

655-660 |

толстослоистая |

49 |

7,2 |

1,2 |

0,09 |

|

мерзл.сугл. |

855-860 |

толстослоистая |

44 |

7,4 |

0,8 |

0,10 |

|

мерзл.сугл. |

955-970 |

сетчатая |

не опр. |

7,5 |

1,0 |

0,10 |

Сухоторфяная (СТС 52 см)

|

Oi |

0-7 |

- |

не опр. |

3,9 |

43,3 |

1,45 |

|

Oi |

7-40 |

- |

228 |

3,8 |

45,5 |

2,30 |

|

Oe |

40-52 |

- |

305 |

4,7 |

48,4 |

2,10 |

|

мерзл.торф |

70-80 |

массивная |

716 |

5,4 |

46,9 |

2,20 |

|

мерзл.торф |

80-100 |

массивная |

577 |

5,2 |

45 |

2,20 |

|

мерзл.торф |

130-150 |

порфировидая |

не опр. |

5,0 |

46,2 |

1,49 |

|

мерзл.торф |

170-190 |

порфировидая |

не опр. |

не опр. |

46 |

2,30 |

|

мерзл.торф |

190-195 |

массивная |

882 |

5,1 |

2,1 |

2,10 |

|

мерзл.торф |

240-260 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

1.77 |

1.77 |

|

мерзл.торф |

330-335 |

слоистая |

1048 |

5,3 |

27,5 |

1,09 |

|

Окончание табл. 1 |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

мерзл.торф |

410-420 |

слоистая |

не опр. |

5,5 |

39 |

1,72 |

|

мерзл.торф |

450 |

атакситовая |

не опр. |

5,6 |

18,3 |

1,03 |

|

мерзл.сугл. |

480-540 |

толстослоистая |

61 |

5,8 |

1,03 |

0,10 |

|

мерзл.сугл. |

540-580 |

слоистая |

не опр. |

6,0 |

1,85 |

0,13 |

|

мерзл.сугл. |

660-670 |

сетчатая |

33 |

7,5 |

1,04 |

0,10 |

|

мерзл.сугл. |

820-830 |

не опр. |

34 |

7,5 |

1,1 |

0,08 |

|

мерзл.сугл. |

980 |

не опр. |

34 |

7,5 |

1,05 |

0,10 |

|

Сухоторфяная (СТС 42 см) |

||||||

|

Оi |

0-21 |

- |

не опр. |

3,6 |

45,8 |

1,11 |

|

Оe |

21-41 |

- |

281 |

3,8 |

47,9 |

2,2 |

|

Оe |

41-42 |

- |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

мерзл.торф |

40-60 |

атакситовая |

397 |

4,2 |

50,7 |

2,1 |

|

мерзл.торф |

60-70 |

атакситовая |

не опр. |

4,3 |

52,3 |

1,54 |

|

мерзл.торф |

75-80 |

атакситовая |

не опр. |

не опр. |

47.8 |

1,15 |

|

мерзл.торф |

110-120 |

порфировидая |

28 |

3,2 |

43,1 |

1,53 |

|

мерзл.торф |

135-150 |

атакситовая |

не опр. |

3,0 |

39 |

1,89 |

|

мерзл.торф |

160-170 |

сетчатая |

35 |

не опр. |

5,8 |

0,36 |

|

мерзл.сугл. |

250-260 |

слоистая |

42 |

не опр. |

0,27 |

0,035 |

Суглинистые и торфяные горизонты с атакси-товой криотекстурой и ледогрунты также встречаются в верхних многолетнемерзлых горизонтах, именно такие льдистые горизонты могут быть приняты исследователями за переходный слой. Однако сильнольдистые отложения верхней части ММП встречаются локально, представляя собой один из вариантов криогенного строения многолетнемерзлой толщи пород.

При исследовании маломощных многолетнемерзлых торфяников (0,4-1м), залегающих на минеральных субстратах, в зоне контакта отложений, как правило, фиксируется горизонт повышенной льдистости. Тем не менее данный горизонт не может считаться переходным слоем, т.к. формирование льдистых горизонтов в целом характерно для пограничных зон между торфяной и минеральной толщами, обладающими различной тепло- и влагопроводностью [5].

Торфяные многолетнемерзлые породы характеризуются высокой льдонасыщенностью, преобладанием атакситовых (в том числе порфирови-дых), слоистых (в т.ч. линзовидных) и массивных криотекстур с крупными кристаллами льда диаметром до 1-3 мм. Лед часто покрывает фрагменты неразложившихся кустарничков и корней, толщина ледяных шлиров увеличивается книзу. В мощных торфяниках непосредственно под сезонно-талым слоем почвы обычно слабо выделяется льдонасыщенный горизонт. В бугристых торфяниках мощные слои льда могут формировать ядро гидролакколита [5], что также может быть воспринято за присутствие переходного слоя. В торфяных многолетнемерзлых горизонтах часто об- наруживаются линзовидные пустоты, очевидно, свидетельствующие об оттаивании ледяных включений и образовании полостей с последующим их промерзанием при низкой влажности.

В целом, рассматривая влажность (льдистость) в пределах глубин до 10 м, верхние многолетнемерзлые горизонты (до глубины 3 м) характеризуются несколько большим общим содержанием льда по сравнению с нижележащими горизонтами. Тем не менее резкого увеличения льдистости в верхней части ММП не выражено.

В пределах толщи сезонных флуктуаций температуры вниз по профилю отмечено постепенное изменение таких параметров, как рН, С, N (табл. 1). Наблюдается постепенное повышение рН с глубиной: от кислых значений в деятельном слое до слабощелочных в глубоких льдистых горизонтах (обычно ниже 5-6 м). Уже на глубине 2 м показатели рН увеличиваются на 1-2 единицы. Повышение рН не прерывается и в зонах глубоких контактов между торфяными и подстилающими суглинистыми отложениями.

Постепенные изменения физико-химических свойств обусловлены различиями криогенных условий горизонтов, находящихся на различной глубине. Если горизонты деятельного слоя протаивают ежегодно, верхний слой многолетней мерзлоты (зона переходного слоя) – может оттаивать лишь эпизодически, тогда как нижележащие горизонты находятся в многолетнемерзлом состоянии сотни лет. При оттаивании может увеличиться скорость минерализации органического вещества, находящегося в течение десятилетий и столетий в многолетнемерзлом состоянии [17], т.к. его молекулярный состав наиболее богат быстрорастворимыми компонентами и целлюлозой [14] по сравнению с органической подстилкой и почвенными горизонтами, в составе которых преобладает лигнин [16].

Необходимо отметить, что одним из критериев определения переходного слоя в минеральных субстратах является повышение содержания углерода [18]. В изученных минеральных профилях в кровле мерзлоты нами не было выявлено такой закономерности. Исследования показали, что содержание органического углерода в толще эпигенетически промерзших озерно-ледниковых суглинков не превышает 1%. В верхних льдистых горизонтах, непосредственно подстилающих СТС, может даже отмечаться относительное снижение содержания C (%) в сравнение с деятельным слоем и многолетнемерзлой толщей ниже. Исключение составляют мерзлые суглинистые горизонты, подстилающие торфяную толщу. Обогащение органическим веществом здесь могло произойти в результате пропитки еще до промерзания отложений, либо в результате глубинных криотурбаций при промерзании контакта отложений.

ИЗУЧЕНИЕ КРИОГЕННОЙ ДИНАМИКИ

Данные программы по мониторингу мощности деятельного слоя в рамках программы CALM (циркумполярный мониторинг деятельного слоя) являются важным источником информации, позволяющим оценить динамику и физические свойства верхней части многолетнемерзлых пород. В настоящее время все три площадки мониторинга (Болванский, Тальник, Аяч-Яха), находящихся на европейском Северо-Востоке показывают устойчивый тренд увеличения глубины протайки [7, 8,13].

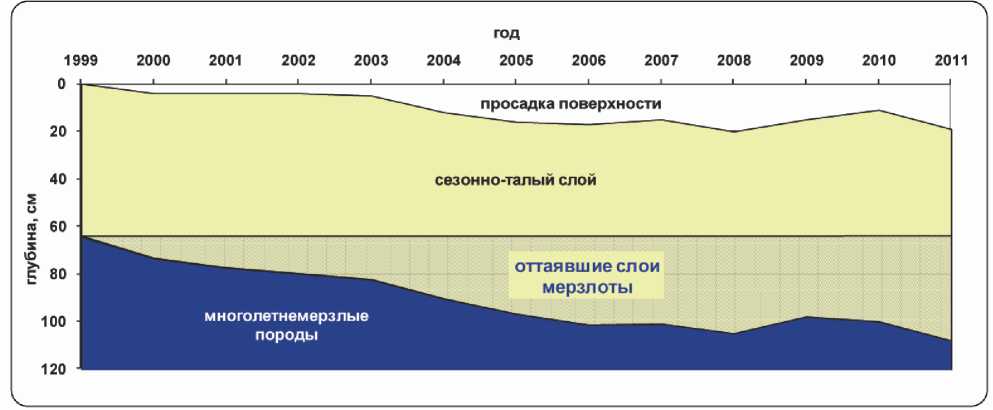

Измерения показали, что с 1999 г. на площадке мерзлотного мониторинга R2 (Аяч-Яха) абсолютные отметки поверхности ММП ежегодно снижались на подавляющем большинстве пикетов, среднее значение снижения за 12 лет составило 41 см (стандартное отклонение 19 см) (рис.). Опускание мерзлоты сопровождалось осадкой поверхности почвы, которая составила за этот период 21 см (средняя по площадке).

Рис. Динамика изменения мощности сезонно-талого слоя, сопровождаемая просадкой поверхности и деградации верхнего слоя ММП на площадке CALM R2 в 1996-2011 гг.

Для оттаявших в период наблюдений многолетнемерзлых горизонтов был рассчитан индекс т.н. нормализованной просадки (отношение просадки поверхности к величине отступания мерзлоты, см), который может быть использован для определения льдистости. Для площадки R2 данный индекс составил в среднем 0,5, что соответствует 50% объемной льдистости оттаявшего слоя мерзлоты. Динамика глубины протайки и поверхности мерзлых горизонтов только в определенной мере подтверждает существование льдистого слоя, занимающего нижнюю часть сезонно-талых горизонтов и верхнюю часть многолетнемерзлой толщи.

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ

Степень выраженности переходного слоя в верхней толще ММП определялась согласно ряду морфологических и физико-химических параметров (табл. 2). На наш взгляд, нельзя с уверенностью сказать о существовании «универсального» переходного слоя, характерного для большинства почв региона. Верхние многолетнемерзлые горизонты характеризуются постепенным изменением различных параметров, занимая промежуточное положение между СТС и нижележащими ММП. Возможно, более целесообразно пользоваться термином «верхний слой многолетней мерзлоты», который бы соответствовал глубинам переходного слоя.

Также в регионе затруднительно определить и промежуточный слой, мощность которого часто совпадает в континентальных районах Сибири с глубиной максимальной голоценовой протайки ММП [4]. Многолетняя мерзлота в южной тундре европейского Северо-Востока сформировалась в период голоцена, при этом в регионе периодически происходили деградации и аградации многолетней мерзлоты. Очевидно, последняя значительная деградация ММП произошла в малый климатический оптимум субатлантического периода. В позднем субатлантическом периоде наи- более оптимальные условия для формирования многолетней мерзлоты существовали в XVI – начале XX вв. (т.н. малый ледниковый период) [1]. Поэтому с большой долей вероятности можно сказать что верхние, подстилающие СТС, горизонты последние 300-400 лет находятся в многолетнемерзлом состоянии. В настоящее время мы наблюдаем оттайку этого «продукта» малого ледникового периода на фоне глобального потепления климата. Особенности криогенного строения мерзлоты, относительно высокие температуры СТС и ММП обусловливают достаточно низкий уровень устойчивости верхнего слоя многолетнемерзлых пород.

Таблица 2. Диагностические параметрытрехкомпонентной системы строения мерзлотных почв

|

Параметры Слои |

Криогенное строение |

Влажность/ льдистость |

C, %* |

рН H 2 O |

Сезонная динамика температу ры |

Среднего довые температу ры, ГС |

Многолетние изменения (динамика) |

|

Сезонноталый слой |

Сезонные массивные, слоистые криотекстуры |

Постепенное снижение влажности к подошве СТС, либо минимальное содержание влаги в средней части СТС |

Значительные вариации в содержании углерода |

5 я у |

Значительные сезонные флуктуации температуры |

+1…-5 |

Многолетнее увеличение глубины протайки, осадка поверхности |

|

Верхний слой многолетней мерзлоты (глубины 0,5-2м) |

Широкое разнообразие криотекстур, преобладают массивные и слоистые криотекстуры |

Увеличение влажности (льдистости) по сравнению с СТС, на фоне ММП увеличение часто не наблюдается |

Содержание углерода обычно не превышает 1% |

в 5 2 ° ч |

Сезонные колебания температуры выражены не резко, запаздывание температурного сигнала |

-0… -4 |

Постепенная деградация многолетней мерзлоты |

|

Эпигенетическая толща мерзлоты (глубже 2 м) |

Широкое разнообразие криотекстур |

Широкие вариации в содержании льда |

Содержание углерода обычно не превышает 1% |

ч д S ч ЬЙ я о § 2 U s |

Сезонные колебания температур не выражены |

-0 …-2 |

Не выражены, либо деградация ММП |

*Содержание углерода в минеральных (суглинистых) профилях

ВЫВОДЫ

По морфологическим и физико-химическим свойствам, верхний горизонт многолетней мерзлоты характеризуется как зона постепенных изменений в системе «деятельный слой – многолетняя мерзлота». В целом, в связи с недостаточностью признаков, классический переходный слой в мерзлотных почвах региона не может быть выделен, в связи с этим предлагается использование более универсального термина «верхний слой многолетней мерзлоты».

Многолетний мониторинг положения кровли ММП, глубины сезонной протайки и температуры почвогрунтов позволяет оценить реальные величины деградации и степень льдистости верхнего (оттаявшего) слоя многолетней мерзлоты.

Список литературы Исследование тундровых мерзлотных почв в системе «деятельный слой - многолетняя мерзлота» (северо-восток европейской России)

- Андреичева Л.Н, Голубева Ю.В. Эволюция природной среды и климата Арктики в квартере//Вест. Института геологии. 2008. №4. С. 2-6.

- Бакулин Ф.Г. 1958. Льдистость и осадка при оттаивании многолетнемерзлых четвертичных отложений Воркутинского района. М. Изд-во АН СССР. 94 с.

- Втюрина Е.А., Втюрин Б.И. Льдообразование в горных породах. М.: Наука, 1970. 278 с.

- Губин С.В., Лупачев А.В. Почвообразование и подстилающая мерзлота//Почвоведение. 2008, № 6. С. 655-667.

- Ершов Э.Д. Общая геокриология. М.: Недра, 1990. 559 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Мажитова Г.Г., Каверин Д.А. Динамика глубины сезонного протаивания и осадки поверхности почвы на площадке циркумполярного мониторинга деятельного слоя (CALM) в европейской части России//Криосфера Земли. 2007. Том 11, № 4. С. 20-30.

- Малкова Г.В. Воздействие климатических изменений на сезонное про-таивание (по результатам мониторинга на площадке CALM Болванский).//Приоритеные направления в изучении криосферы Земли: Тез. Междунар. конф. Пущино: 2005. С. 122-123.

- Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. 213 с.

- Яновский В.К. Экспедиция на Печору по определению южной границы вечной мерзлоты. 1933. Л., Тр. комиссии по изучению вечной мерзлоты, 2. С. 65-149.

- Bockheim J.G., Hinkel K.M. Characteristics and significance of the transition zone in drained thaw-lake basins of the Arctic Coastal Plain, Alaska//Arctic. Vol. 58, №. 4 (December 2005) P. 406-417.

- IUSS Working Group WRB. 2006. World reference base for soil resources. 2nd edition. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome. 145 P.

- Mazhitova, G., Malkova, G., Chestnykh, O. et al. Active layer spatial and temporal variability at European Russian Circumpolar-Active-Layer-Monitoring (CALM) sites. Permafrost and periglacial processes 15. 2004. P. 123-139.

- Michaelson, G.J., Dai, X.Y., and Ping, C.-L. Organic matter and bioactivity in cryosols of arctic Alaska. In: J.M Kimble (Editor). Crysols, Permafrost Affected Soils. Springer-Verlag New York? 2004. Pp 463-477.

- Oberman, N.G. & Mazhitova, G.G. Permafrost mapping of Northeast European Russia based on period of the climatic warming of 1970-1995. Norsk Geografisk Tidskrift/2003. Norwegian Journal of Geography 57 (2). P. 111-120.

- Rasse, D.P., M.-F. Dignac, H. Bahri, et al. Assessing lignin turnover in an agricultural field: from plant residues to soil-protected fractions. European Journal of Soil Science. 2006. 57. P. 530-538

- Rodionow, A., Flessa, H., Kazansky, O., Guggenberger, G. Organic matter composition and potential trace gas production of permafrost soils in the forest tundra in northern Siberia. Geoderma, 2006) 135. P.49-62.

- Shur, Y., Hinkel, K.M., Nelson, F.E. The transient layer: Implications for geocryology and climate-change science. Permafrost and Periglacial Processes 2005. 16. P. 5-17.