Исследование условий снижения выбросов окислов азота при применении различных методов снижения на основе акустических колебаний

Автор: Худокормов Н.Н., Качанов А.Н., Мищенко Е.В.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Энерго- и ресурсосбережение

Статья в выпуске: 1 (5), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования применения технологии интегрально-комплексного подхода в котле типа КВГМ 100 при работе на природном газе. Доказана энергетическая и экологическая эффективность ее применения.

Акустические колебания, окислы азота, мощность котла

Короткий адрес: https://sciup.org/14770033

IDR: 14770033 | УДК: 504.055:661.98:534.2

Текст научной статьи Исследование условий снижения выбросов окислов азота при применении различных методов снижения на основе акустических колебаний

Проведенный анализ существующих конструкций котлов малой и средней мощности позволил четко определить наиболее рациональные схемы применения технологий интегральнокомплексного подхода, в основе которых лежит применение акустических колебаний [1, 2].

Применительно для котла типа КВГМ 100 данные технологии основываются на использовании многозонного сжигания совместно с впрыском влаги в пространство горящего факела в зоне действия акустических колебаний. Организация многозонного сжигания в котле осуществлялось перераспределением воздуха на горелочные устройства за счет изменения положения шиберов горелочных устройств с пульта оператора. Водогрейный котел типа КВГМ 100 был переоборудован под опытно-промышленную установку и имел все необходимые точки пробоотбора. В качестве топлива использовался природный газ.

Анализ дымовых газов выполнялся на газоанализаторе типа ТЕСТО. Отбор пробы дымовых газов и замер температуры производился на выходе из котла перед дымососом из первого и второго газоходов. Тепловая мощность котла в период проведения испытаний изменялась от 60 Гкал/час до 100 Гкал/час (69,77-116,28 МВт). КПД котла подсчитывали по прямому и обратному тепловым балансам по методике М.Б.Равича [3]. В качестве отправных режимов, при которых были проведены балансовые испытания котла, были выбраны следующие значения тепловых мощностей котла: 60 Гкал/час (69,77 МВт), 63 Гкал/час (73,26 МВт), 73 Гкал/час (84,88 МВт), 84 Гкал/час (97,67 МВт) , 100 Гкал/час (116,28 МВт). Перерывы между контрольными замерами для выполнения теплового баланса котла составляли [1]: при изменении теплового режима - не менее 3-х часов, при изменении воздушного режима – не менее 30 мин. Перед началом проведения испытаний котел отработал трое суток.

Испытания котла проводили в объеме балансовых испытаний с обязательным измерением выбросов вредных веществ. Результаты экспериментальных исследований показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Изменение окислов азота и КПД котла в зависимости от применяемого метода

|

Наименование величин |

Тепловая мощность котла, Гкал /час |

|||

|

62,7 |

72,9 |

83,8 |

99,8 |

|

|

Исходная концентрация окислов азота, мг/м3 |

199 |

208 |

221 |

239 |

|

Концентрация окислов азота, мг/м3 (ступенчатое сжигание) |

163 |

165 |

196 |

209 |

|

Концентрация окислов азота, мг/м3 (впрыск влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний) |

151 |

155 |

166 |

181 |

|

Концентрация окислов азота, мг/м3 (впрыск влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний + ступенчатое сжигание) |

93,1 |

94,2 |

101,9 |

109,9 |

|

Снижение окислов азота, % |

53,2 |

54,7 |

53,9 |

54 |

|

Увеличение КПД, % |

2,9 |

2,8 |

2,5 |

2,2 |

Вначале была выполнена «фотография» котла, цель которой -определить базовые точки замера состава дымовых газов и параметров для подсчета теплового баланса котла на каждом выбранном тепловом режимах. Концентрация N0х приводилась к коэффициенту избытка воздуха α = 1. Математическая обработка полученных данных позволила получить зависимости изменения концентрации окислов азота в зависимости от применяемого метода снижения выбросов оксидов азота и изменение КПД. Ограничением при проведении испытаний принималось концентрация С0 = 0-1 ррм. В качестве турбулизатора использовалась акустическая форсунка, в основе конструкции которой использован генератор Гартмана. В качестве работающей среды использовался сухой насыщенный пар.

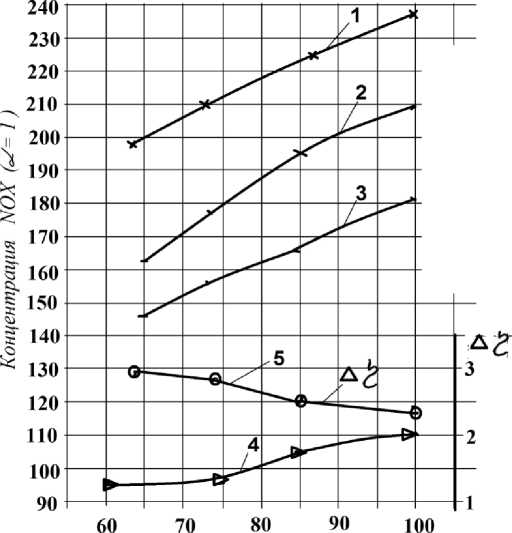

На рисунке 1 приведены графики изменения концентрации выбросов оксидов азота при различных режимах работы котла и КПД котла в зависимости от нагрузки.

Тепловая мощность котла Гкал /час

Рисунок 1 - Изменение концентрации окислов азота при применении различных методов понижения выбросов:

1 - без применения методов снижения выбросов;

2 - многоступенчатое сжигание; 3 - впрыск влаги в зону горения в зоне действия акустических колебаний;

4 - многоступенчатое сжигание совместно с впрыском влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний; 5 - КПД котла при работе котла при многоступенчатом сжигании совместно с впрыском влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний

Кривая 1 соответствует изменению концентрации окислов азота в исходном состоянии работы котла в зависимости от его тепловой мощности. Кривая 2 соответствует изменению концентрации окислов азота в режимах ступенчатого сжигания природного газа. Кривая 3

соответствует изменению концентрации окислов азота в режимах впрыска влаги в зону горения в зоне действия акустических колебаний. Изменение концентрации оксидов азота имеет ярко выраженную нелинейную зависимость.

Экспериментальные исследования показали, что при 63 % тепловой нагрузке максимальное значение оксидов азота, приведенное к коэффициенту избытка воздуха 1, составляет 200 мг/м3. Перераспределение воздуха позволяет снизить концентрацию оксидов азота до 165 мг/м3, впрыск влаги в зону горения позволяет снизить выбросы оксидов азота до 145 мг/м3. При комбинированном воздействии впрыска влаги в зоне действия акустических колебаний и перераспределении воздуха по грелочным устройствам достигается снижение выбросов оксидов азота до 95 мг/м3.

Увеличение КПД котла при применении комбинированного метода позволяет повысить КПД на 2,9 %. Дальнейшее увеличение тепловой мощности котла влечет за собой увеличение концентрации оксидов азота, причем тенденция снижения выбросов сохраняется. При максимальной тепловой мощности котла концентрация оксидов азота в начальной стадии составляет 240 мг/м3, в режиме перераспределения воздуха – 208 мг/м3, впрыск влаги – 180 мг/м3, при комбинированном воздействии на факел – 110 мг/м3.

КПД при увеличении тепловой мощности котла изменяется следующим образом: при 63 % происходит увеличение КПД по сравнению с базовым вариантом на 3 %, при 73 % увеличение составляет 2,8 %, при 84 % увеличение КПД составляет 2,5 %, при 100 % нагрузке - 2,4 %.

Выводы:

-

1. Наиболее перспективным методом применения схемы интегрально-комплексного подхода для котла типа КВГМ 100 является комбинированное использование перераспределения воздуха совместно с впрыском влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний.

-

2. Увеличение КПД при применении указанных технологий носит нелинейный характер и изменяется в пределах от 2,9 % при тепловой мощности котла 60 % и 2,2 % при 100 % тепловой мощности.

-

3. Максимальное снижение окислов азота составляет 53,2 % при тепловой мощности 60 % и 54 % при тепловой мощности 100 %.

The research results of the technologies of integrated-comprehensive approach in the boiler type KVGM 100 for natural gas are presented. Energy and environmental efficiency of the proposed technology of integrated-comprehensive approach to the boiler type KVGM 100 is proved.

Список литературы Исследование условий снижения выбросов окислов азота при применении различных методов снижения на основе акустических колебаний

- Использование активаторов горения для повышения эффективности работы котлов малой и средней мощности/Н.Н.Худокормов, А.Н.Качанов/Энерго-и ресурсосбережение XXI века. Сборник материалов VIII-ой Международной научно-практической интернет-конференции. Орел, 2010.

- К вопросу о новом способе повышения эффективности и качества сжигания топлива/Худокормов, Н.Н., Кривоногов, Б.М., Тиньков, А.В., Качанов, А.Н./Энерго-и ресурсосбережение XXI века. Сборник материалов V-ой Международной научно-практической интернет-конференции. Орел, 2007.

- Равич, М.Б. Эффективность использования топлива. Изд-во «Наука», 1977. 344 с.