Исследование вариабельности сердечного ритма у детей с сочетанными нарушениями функций тазовых органов

Автор: Григович Игорь Николаевич, Никитин Сергей Сергеевич, Елагина Римма Александровна, Кушнарева Наталья Анатольевна, Кононова Светлана Андреевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 2 (115), 2011 года.

Бесплатный доступ

Дети, гиперактивный мочевой пузырь, запоры, сочетанные нарушения функций тазовых органов, вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система, симпатическая нервная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14751359

IDR: 14751359

Текст статьи Исследование вариабельности сердечного ритма у детей с сочетанными нарушениями функций тазовых органов

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря (НДМП) у 40–45 % детей сочетаются с дисфункцией толстой и прямой кишки, проявляющейся клинически запорами и/или энкопрезом. Недержанием кала страдают 1–2 % детей в возрасте 7–10 лет. При этом недержание мочи и кала одновременно встречается в 12 раз чаще, чем только недержание кала [3].

В патогенезе гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) известны следующие факторы: задержка созревания нейроанатомической структуры, ответственной за нормальный контроль над мочевым пузырем, гипоксия мочевого пузыря, гипоталамо-гипофизарная дисфункция и повышенная чувствительность детрузора к медиатору парасимпатической нервной системы (ПСНС) ацетилхолину. В последние два десятилетия появилось множество работ, доказывающих прямое влияние симпатической нервной системы (СНС) на формирование ГАМП. Основной «мишенью» для СНС служат сосудистая система мочевого пузыря и альфа-адренорецепторы, высокая ак- тивность которых определяет спазм сосудов микроциркуляторного русла на органном уровне и приводит к хронической ишемии органа. Рео-графические исследования мочепузырного кровотока и гистология полосок гиперактивного детрузора указывают на наличие хронической тканевой гипоксии [1], [2], [8], [9], [12].

В патогенезе запоров (анатомической основой которых являются различные варианты идеопа-тического мегаколон) прослеживаются схожие с НДМП механизмы. Сюда относятся нарушения нервного обеспечения со стороны парасимпатических нервов крестцовых сегментов спинного мозга и сосудистая патология, которая имеет место во всех случаях органического и функционального колостаза [4], [10]. Имеет большое значение врожденный или приобретенный гипо- и аганглиоз подслизистых и межмышечных нервных сплетений, наличие которого подтверждают гистологические исследования стенки толстой кишки и гистохимические исследования уровня ацетилхолинэстеразы. Развитие приобретенного

гипо- и аганглиоза обусловлено в первую очередь нарушением микроциркуляции, которое происходит не без участия симпатической иннервации.

Таким образом, нарушения акта мочеиспускания и функции толстой кишки имеют общие механизмы развития. Это обусловлено тем, что толстая кишка и нижние мочевые пути имеют тесную анатомо-функциональную связь за счет одинакового эмбрионального происхождения, иннервации, кровоснабжения, эндокринной и центральной (спинномозговой и корковой) регуляции функций [11].

Учитывая, что патогенетические цепочки расстройств тазовых органов прямо или косвенно ведут к симпатической гиперактивности, представляется целесообразным включить в программу обследования этих детей исследование вегетативной нервной системы (ВНС) с помощью известного метода – изучения вариабельности сердечного ритма.

Целью нашей работы являло сь уточнение гипотезы о наличии симпатической гиперактивности у детей с СНФТО с помощью метода исследования ВСР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под нашим наблюдением находились 120 детей с СНФТО в возрасте 5–15 лет (68 мальчиков и 52 девочки). Нарушения функций тазовых органов у детей носили функциональный характер и представляли сочетание гиперактивного мочевого пузыря и идеопатического мегаколон, который клинически проявлялся запорами. Для контроля взята группа из 120 здоровых пациентов 5–15 лет (64 мальчика, 56 девочек). Помимо комплексного урологического, проктологического и нейрофизиологического обследования, всем детям проведено исследование ВСР. Производили фоновую запись в покое и выполняли функциональные пробы – орто статиче скую и дыхательную. Эти пробы наиболее информативны и приемлемы для применения у детей.

Запись кардиоинтервалографии и ее анализ производили по методике, описанной Л. М. Макаровым (2000) и В. М. Михайловым (2000, 2002) [5], [6], [7]. Использовался прибор «ВНС-спектр», версия 1.0. Цифровой материал подвергнут статистической обработке с помощью пакета «Анализ данных» программы Excel. В качестве критерия достоверности использован показатель уровень надежности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

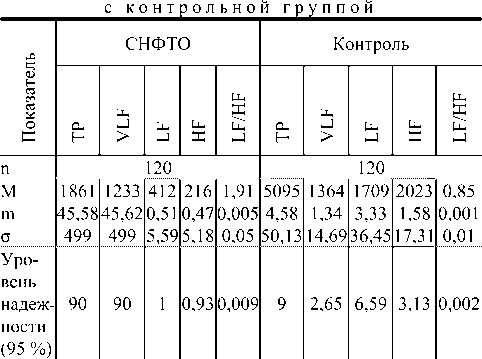

В результатах исследования в контрольной группе и у пациентов с СНФТО больших отличий по полу и возрасту не отмечено, поэтому отдельные группы было решено не создавать. Результаты показателей фоновой записи у пациентов с СНФТО в сравнении с контрольной группой представлены в табл. 1–2.

Таблица 1

Результаты временного анализа показателей фоновой записи ВСР у пациентов с СНФТО в сравнении

|

с контрольной группой |

||||||||

|

Показатель |

СНФТО |

Контроль |

||||||

|

1 Р4 |

1 со |

Q 00 со р^ |

о 1 |

1 Pi |

Z со |

Q со со с4 |

0х о 1 |

|

|

n |

120 |

120 |

||||||

|

М m σ |

601,57 0,48 5,22 |

22,47 0,41 4,46 |

29,6 0,37 4,04 |

11,33 0,48 5,22 |

780,65 1,62 17,78 |

60,49 0,24 2,62 |

59,3 0,51 5,56 |

30,8 0,32 3,46 |

|

Уровень надежности (95 %) |

0,94 |

0,8 |

0,73 |

0,94 |

3,21 |

0,47 |

1 |

0,62 |

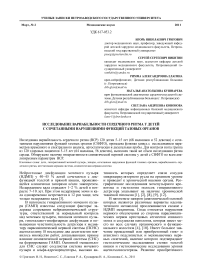

Таблица 2

Сводная таблица результатов спектрального анализа у детей с СНФТО в сравнении

Снижение средней длительности интервалов R-R (показателя RRNN; интервалы R-R между комплексами QRS нормальных кардиоциклов называются интервалами N-N, их средняя длительность обозначается аббревиатурой RRNN) у детей с СНФТО указывает на ограничение резервных возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС) и говорит о преобладании тонуса СНС при исследовании в покое. Показатель SDNN (standard deviation of the NN interval – стандартное отклонение величин нормальных интервалов R-R (N-N)) зависит от влияния отделов ВНС на синусовый узел, увеличивается при преобладании влияний ПСНС и снижается при смещении вегетативного баланса в сторону преобладания СНС. SDNN у детей с СНФТО снижен, что указывает на преобладание симпатических влияний. RMSSD (the square root of the mean squared differences of successive N-N interval – квадратный корень из среднего квадратов разностей величин по следовательных пар ин- тервалов N-N) – показатель активности ПСНС. Чем он выше, тем более активен парасимпатический отдел. Он отражает способность синусового узла к концентрации сердечного ритма. По результатам наших исследований, у здоровых детей 5–15 лет независимо от пола за норму можно принять показатель 59,3 ± 5,56 (М ± σ). Этот показатель увеличивается при преобладании активности ПСНС над СНС, но, согласно нашим данным, такое преобладание отсутствует. Значение показателя pNN 50 % (процент последовательных интервалов N-N, различие между которыми превышает 50 мс) также преимущественно определяется влиянием ПСНС, и он также возрастает при преобладании ее активности. Показатель pNN 50 % у наших пациентов по сравнению с нормой снижен. Как и в ситуации с предыдущим показателем, такое снижение по крайней мере указывает на отсутствие превалирования активно сти ПСНС у детей с СНФТО.

При проведении спектрального анализа фоновой записи получены следующие данные. У детей с СНФТО мощность высокочастотного (high frequency) спектра (НF-спектра) снижена почти в 10 раз, что говорит о высокой активно -сти СНС. Мощность низкочастотного (low frequency) спектра (LF-спектра) у детей с СНФТО снижена более чем в 4 раза, что также свидетельствует о высокой активности СНС. Колебания очень низкой частоты (very low frequency – VLF) существенной роли для суждения об активности ВНС не играют, в данной работе приводятся только в качестве справки, так как у нее низкая статистическая достоверность. Но тем не менее при СНФТО мощность VLF-спектра по сравнению с контрольной группой практически не изменилась (табл. 2). Показатель общей мощности спектра (ТР, total power) в связи с тем, что в ее структуру входит VLF, также из-за низкой статистической достоверности не может быть точным ориентиром для характеристики состояния ВНС в данном исследовании. Однако ТР у детей с СНФТО из-за снижения мощности волн НF и LF тоже снизилась, что подразумевает снижение адаптационных возможностей ССС в связи с высоким исходным уровнем активности СНС. Таким образом, среди характеристик спектрального анализа в нашем исследовании приемлемыми оказались НF и LF. Имеет значение также их соотношение (LF/HF) – оно отражает преобладание активности того или иного отдела ВНС. Обычно у здоровых детей это соотношение не превышает значения 1,38 [5], [6], [7]. У детей с СНФТО LF/HF составляет 1,91 ± 0,05 (М ± σ), а в контрольной группе – 0,85 ± 0,01 (М ± σ). Таким образом, и по соотношению LF/HF выявлено преобладание активности СНС над ПСНС у детей с СНФТО.

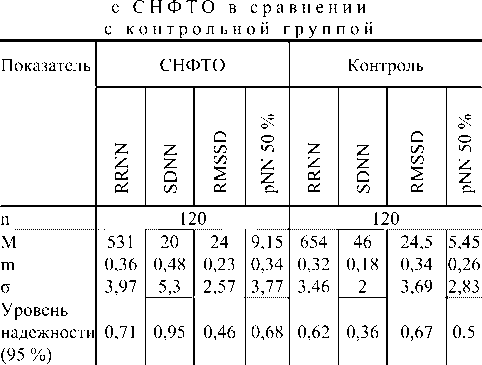

Результаты анализа показателей при проведении функциональных проб представлены в табл. 3–4.

Таблица 3

Результаты временного анализа показателей ВСР при проведении ортостатической пробы у пациентов

Таблица 4

Сводная таблица результатов спектрального анализа ортостатической

Исходно низкий показатель RRNN при проведении орто статической пробы у детей с СНФТО и в контрольной группе почти не изменился. SDNN в ортостатической пробе несколько снизился (в большей степени в контрольной группе). Этот факт обусловлен активацией СНС после перемены положения тела, что более выражено в контрольной группе, при этом у детей с СНФТО исходно высокая активность СНС увеличилась незначительно. Показатель активности ПСНС RMSSD при проведении ортостатической пробы в контрольной группе снизился по сравнению с фоновой записью в 2 раза – при перемене положения тела активность ПСНС в норме должна быть низкой . У пациентов с СНФТО этот показатель снизился незначительно и достиг уровня контрольной группы. Исходно низкий показатель RMSSD указывает, по крайней мере, на отсутствие преобладания влияний ПСНС у данной категории пациентов. Значение показателя pNN 50 % также преимущественно определяется влиянием ПСНС, и он также возрастает при преобладании ее активности. Показатель pNN 50 % при проведении ортостатической пробы в контрольной группе снизился по сравнению с фоновой записью по тем же причинам, что и RMSSD. У пациентов с СНФТО этот показатель снизился незначительно.

Анализируя показатели спектрального анализа при проведении ортостатической пробы, можно сказать, что и здесь четко прослеживается наличие симпатической гиперактивности: мощность НF-спектра у детей с СНФТО по сравнению с фоновой записью у пациентов уменьшилась более чем в 4 раза, а и без того исходно низкая мощность LF-спектра уменьшилась незначительно. Соответственно, при этом изменилось соотношение LF/HF – оно увеличилось в 4 раза, что указывает на значительное преобладание симпатической активности. В контрольной группе при проведении ортостатической пробы по сравнению с фоновой записью соотношение LF/HF увеличилось незначительно, что говорит о хорошем физическом состоянии и преобладании активности ПСНС.

К30:15 характеризует реактивность ПСНС. По этому коэффициенту достоверных отличий в контрольной группе и у детей с СНФТО не выявлено. Это говорит о достаточно хорошей реактивности парасимпатического отдела ВНС.

В отношении дыхательного коэффициента, также представляющего собой функцию ПСНС, существенной разницы между пациентами с СНФТО и контрольной группой не выявлено: у пациентов с СНФТО коэффициент составил 1,35 ± 0,07 (М ± σ), а в контрольной группе – 1,42 ± 0,04 (М ± σ). Этот факт свидетельствует об отсутствии грубых нарушений активации ПСНС.

В проведенном исследования показано наличие гиперактивности СНС у пациентов с СНФТО. Таким образом, в патогенезе ГАМП и запоров

«сосудистый фактор» – спазм и ишемия – играют одну из главных ролей. Более того, вероятно, что тазовые расстройства являются частными проявлениями симпатической гиперактивности в широком смысле.

Таким образом, для оценки состояния ВНС у детей с СНФТО метод исследования вариабельности сердечного ритма является высокоинформативным. Этот метод широко распространен, прост для использования у детей старше 5–6 лет (в возрасте, когда дети начинают адекватно понимать и выполнять необходимые в ходе проведения исследования команды). Большим преимуществом является то, что методика неинвазивна и не вызывает у детей никаких отрицательных эмоций. Приемлемыми для детей являются фоновая запись в покое, ортостатическая и дыхательная пробы.

ВЫВОДЫ

-

1. Фоновая запись ВСР у пациентов с СНФТО характеризуется низкими показателями временного (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN 50 %) и спектрального анализа с увеличением их соотношения (LF/HF).

-

2. При проведении ортостатической пробы у пациентов с СНФТО показатели временного анализа (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN 50 %) существенных изменений по сравнению с фоновой записью не претерпевают, показатели спектрального анализа (HF, LF) уменьшаются с выраженным увеличением их соотношения (LF/HF), а К30:15 соответствует нормативным показателям.

-

3. Дыхательный коэффициент у пациентов с СНФТО практически не отличается от соответствующего показателя здоровых детей.

-

4. Таким образом, у детей с СНФТО при исследовании ВНС методом ВСР определяется наличие симпатической гиперактивности по всем анализируемым параметрам.

Список литературы Исследование вариабельности сердечного ритма у детей с сочетанными нарушениями функций тазовых органов

- Вишневский Е. Л. Гиперактивный мочевой пузырь у детей//Пленум правления Российского общества урологов. Тюмень, 2005. С. 322-343.

- Вишневский Е. Л. Роль нарушений пузырного кровообращения в патогенезе ГАМП у детей//Пленум правления Российского общества урологов. Тюмень, 2005. С. 370.

- Кольбе О. Б., Сазонов А. Н., Моисеев А. Б. и др. Сочетанные нарушения функции мочевого пузыря и толстой кишки у детей//Педиатрия. 2003. № 6. С. 1-4.

- Ленюшкин А. И., Ким Л.А., Рыжов Е. А., Цапкин А. Е. Эволюция взгляда на этиопатогенез хронических запоров у детей//Детская хирургия. 2009. № 6. С. 48-50.

- Макаров Л. М. Холтеровское мониторирование. М.: Медпрактика, 2000. 216 с.

- Макаров Л. М. ЭКГ в педиатрии. М.: Медпрактика-М, 2002. 276 с.

- Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения. Изд. 2-е, перераб. и доп. Иваново: Ивановская гос. мед. академия, 2002. 290 с.

- Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря/Под ред. М. Д. Джавад-Заде, В. М. Державина. М.: Медицина, 1989. 384 с.

- Никитин С. С. Обоснование и эффективность сочетанного применения М холинолитиков и альфа-адреноблокаторов при лечении детей с гиперактивным мочевым пузырем: Дисс. … канд. мед. наук. Петрозаводск, 2006.

- Рыжов Е. А., Цапкин А. Е., Ким Л.А., Ленюшкин А. И. Функциональная субординация нервной системы как пусковой механизм расстройств акта дефекации у детей//Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2009. № 4. С. 90-93.

- Салов П. П. Нейрогенные дисфункции тазовых органов. Новокузнецк, 2002. 592 с.

- Geeter P., de. Overactive bladder syndrome in children//Urologe A. 2004. Vol. 43. № 7. P. 807-812.