Исследование вязкоупругих свойств лиственных пород древесины

Автор: Скурыдин Ю.Г., Насонов А.Д.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Химия. Физика @vestnik-bsu-chemistry-physics

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Методом динамического механического анализа исследованы температурные зависимости динамического модуля сдвига и тангенса угла механических потерь таких лиственных пород, как осина и береза. Изучены релаксационные процессы в лиственной древесине. Проведено сравнение ее вязкоупругих свойств с аналогичными характеристиками других древесных пород. Дана оценка структурных различий в древесине разных пород.

Динамический модуль сдвига, вязкоупругие свойства древеси- ны, релаксационные процессы, тангенса угла механических потерь, динамический механический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148316659

IDR: 148316659 | УДК: 539.4 | DOI: 10.18101/2306-2363-2016-4-42-47

Текст научной статьи Исследование вязкоупругих свойств лиственных пород древесины

В практике применения древесины открытым остается вопрос, как зависят эксплуатационные характеристики древесины от ее возраста, породы, условий произрастания и других природных факторов. Весьма актуальна также проблема влияния структуры древесины на ее физические свойства. Неясно, как изменяются ее физические свойства при эксплуатации в условиях высоких температур, влажности, и т.д. Очевидно, что решение этих вопросов невозможно без использования современных высокоэффективных физических методов.

Объект и метод исследования

Одним из методов изучения свойств древесины является динамический механический анализ [1, 2]. Следует отметить, что до настоящего времени, несмотря на высокую информативность, этот метод крайне редко использовался для исследования характеристик нативной древесины. Причем его применение отмечено для весьма ограниченного спектра древесных пород и без однозначно четкой интерпретации полученных результатов [3, 4]. Несмотря на это, на предварительном этапе нами были получены данные, позволяющие строить обоснованные предположения о природе химических связей и морфологии древесного комплекса [5-7]. Представляется интересным проведение эксперимента по нахождению температурной зависимости динамического модуля сдвига и тангенса угла механических потерь для древесины других, не изученных ранее этим методом пород.

В качестве объекта исследования выбрана древесина осины обыкновенной, как обычной лесообразующей породы, встречающейся во многих регионах. Сравнение проводится с аналогичными данными для древесины березы, полученными нами ранее [5, 6].

Экспериментальные результаты и их обсуждение

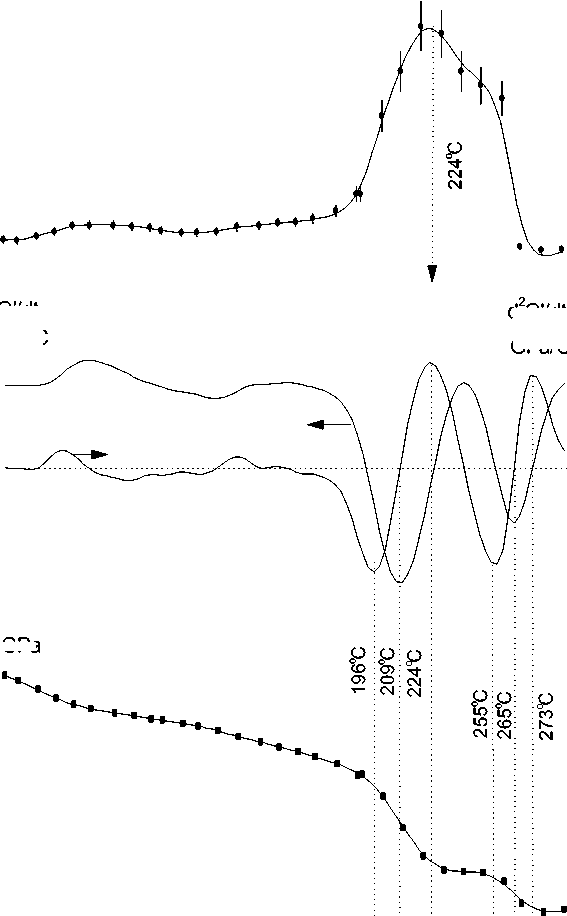

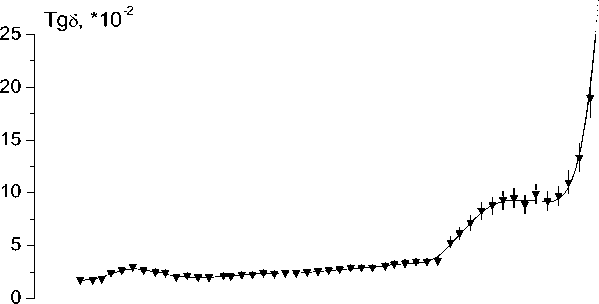

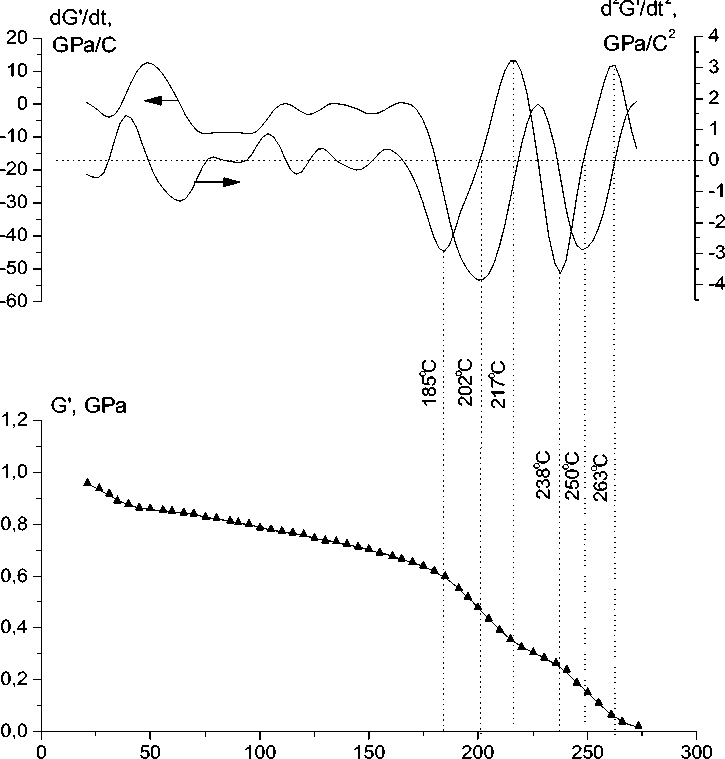

Типичные кривые температурных зависимостей динамического модуля сдвига (G’) и тангенса угла механических потерь (Tg 8 ) древесины березы и осины (вдоль волокон) показаны на рис. 1, 2. Посредством анализа первой и второй температурных производных определены границы температурных переходов и температура максимума их интенсивности, которая выбрана нами на основании [ 8 ] как показатель точного положения процесса. Обнаружено, что в древесине обеих пород имеется три области, характеризующиеся резким уменьшением величины G’ по абсолютному значению — в интервале температур до 70оС, 180-225оС и 235-265оС. До настоящего времени сведения, имеющиеся в литературе об идентификации этих температурных переходов, весьма противоречивы и зачастую основаны лишь на предположениях. Ряд авторов [ 3, 4 ] ранее обнаруживали релаксационные переходы в древесине березы в областях до 70оС, 170-220оС, но доказательств их связи с молекулярной подвижностью каких-либо компонентов древесины не приводилось. В более ранних работах [ 5, 6 ] мы сделали первую попытку обосновать интерпретацию результатов ДМА — измерений древесины березы вдоль волокон. Данная работа является продолжением данного направления. Как и в древесине березы, наиболее вероятно, что в древесине осины релаксационный переход при температуре ~ 70оС носит мультиплетный характер и отображает суперпозицию размораживания локальной подвижности цепей макромолекул целлюлозы, стеклования ее аморфной части [ 3, 8 ] а также лигнина и гемицеллюлоз, пластифицированных водой, всегда присутствующей в древесине. Возможно, что данный переход обусловлен стеклованием низкомолекулярного лигнина. Следует отметить, что и для древесины березы, и древесины осины нет существенного различия ни в положении, ни в ширине этого перехода. Тем не менее, интенсивность перехода, о которой можно судить по первой температурной производной динамического модуля сдвига (dG’/dt), у осины гораздо больше (рис. 1-2). По-видимому, причиной этого являются различия в химическом составе и, в большей степени, морфологии данных пород.

Tg δ , *10-2

G', GPa

1,2

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

dG'/dt, GPa/C

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

d G'/dt2,

GPa/C2 0,8

0,0

Temperature, oC

Рис. 1. Температурные зависимости динамического модуля сдвига, первой и второй температурной производной, тангенса угла механических потерь древесины березы вдоль волокон

Temperature, oC

Рис. 2. Температурные зависимости динамического модуля сдвига, первой и второй температурной производной, тангенса угла механических потерь древесины осины вдоль волокон

Область температур 180-225оС характеризует переход лигноцеллюлозного комплекса из стеклообразного в высокоэластическое состояние [ 3-5 ] , который обнаруживается при более низких температурах, чем в чистой целлюлозе [ 6, 8 ] из-за включения в сегментальную подвижность целлюлозы гибкоцепных фрагментов гемицеллюлоз и лигнина. Максимум на кривой температурной зависимости Tgδ для древесины осины и березы совпадает с температурой выхода из зоны соответствующего перехода. Специфичной особенностью является смещение температуры перехода в область более низких температур у древесины осины. При этом несколько увеличивается ширина переходной области, т.е. интервал температур, соответствующий данному переходу, и существенно больше становится его интенсивность (-13 и -50 ГПа/оС у древесины березы и осины соответственно). Обоснованием такой отличительной особенности видится различие в соотношении высоконизкомолекулярных компонентов в изученных образцах. Очевидно, что большее число низкомолекулярных составляющих древесины осины, меньшая длина фибрилл целлюлозы приводит к более глубокой структурной пластификации, сопровождающейся снижением температуры стеклования и увеличением ширины области перехода. Суммарно большее число молекул, вовлеченных в процесс единовременно, приводит к росту кооперативности и, соответственно, интенсивности процесса.

Ранее высокотемпературный переход при 235-265оС не обсуждался, что вероятно связано с недостаточной чувствительностью экспериментальных установок при измерениях в высокотемпературной области. Основываясь на результатах работы [ 9 ] , можно заключить, что в этом интервале температур происходит плавление кристаллических областей целлюлозы. Примечательно, что плавление кристаллитов в древесине осины сопровождается существенно бόльшими, нежели в древесине березы механическими потерями. Смещение области плавления кристаллитов в древесине осины в сторону низких температур, увеличение ширины и интенсивности процесса обусловлено вышеупомянутыми причинами.

Проведенные исследования позволяют сделать заключение о древесине осины и березы как о сложном лигноуглеводном конгломерате с температурой размораживания локальной подвижности цепей макромолекул целлюлозы и стеклования пластифицированной аморфной части в интервале до 70оС. Стеклование лигноуглеводного комплекса происходит при температуре 180-225оС, область плавления кристаллитов целлюлозы наблюдается в интервале температур 235-265оС. Относительная термостабильность свойств сохраняется до ~ 175оС. Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности использования динамического механического анализа для оценки структурных различий в древесине разных пород и целесообразности продолжений исследований в выбранном направлении.

Список литературы Исследование вязкоупругих свойств лиственных пород древесины

- Перепечко И. И. Акустические методы исследования полимеров. - М.: Химия, 1973. - 295 с.

- Ю. Г. Скурыдин, А. Д. Насонов. Исследование вязкоупругих свойств лиственных пород древесины

- Насонов А. Д. Исследование влияния пространственной сетки на вязкоупругие свойства аморфных полимеров низкочастотным акустическим методом: дисс. канд. физ.-мат. наук. - Калинин, 1980. - 312 с.

- Шахзадян Э. А., Квачев Ю. П., Папков В. С. Температурные переходы в древесине и ее компонентах // Высокомол. соед. - 1992. - Серия А. - Т. 34, № 9. - С. 3-14.

- Шахзадян Э. А., Квачев Ю. П., Папков В. С. Динамические свойства некоторых пород древесины // Высокомол. соед. - 1994. - Серия А. - Т. 36, № 8. - С. 1298-1303.

- Startsev O. V., Salin B. N., Skuridin Yu. G., Utemesov R. M., Nasonov A. D. Physical properties and Molecular Mobility of New Wood Composite Plastic «Thermoba- lite» // Wood Sci. and Technology. - 1999. - V. 33, № 1. - Р. 73-83.

- Скурыдин Ю. Г. Строение и свойства композиционных материалов, полученных из отходов древесины после взрывного гидролиза: дис.. канд. техн. наук. - Барнаул, 2000. - 147 с.

- Скурыдин Ю. Г., Насонов А. Д. Динамические механические свойства древесины некоторых хвойных пород // Вестник Бурятского госуниверситета. - 2015. - № 3. - С. 104-107.

- Якобсон М. К., Эриньш П. П. Температурные переходы целлюлозы, природа температурных переходов в полимерах // Химия древесины. - 1981. - № 3. - С. 3-12.

- Луке Р. В., Домбург Г. Э., Веверис Г. П. Термический анализ структурных модификаций целлюлозы // Химия древесины. - 1989. - № 3. - С. 20-23.