Исследование влияния добавок на биодеградацию ПВХ-материалов

Автор: Мазитова А.К., Вихарева И.Н., Маскова А.Р., Гареева Н. Б., Шайхуллин И.Р.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Разработка новых полимерных материалов

Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Современные условия эксплуатации поливинилхлоридных (ПВХ) материалов предъявляют повышенные требования к используемым добавкам. Интенсификация процессов переработки и расширение областей применения ПВХ, а также обеспечение большого разнообразия его эксплуатационных характеристик связаны в значительной мере с успешным решением проблемы создания эффективных пластификаторов. Поэтому при разработке рецептур ПВХ-пластикатов большое значение имеет подбор и получение пластификаторов, отвечающих современным повышенным требованиям эксплуатации и экологической безопасности. Один из современных подходов к созданию разрушаемых в природных условиях материалов базируется на использовании добавок, повышающих способность полимерных материалов к биоразложению. В данной работе приведены результаты разработки ПВХ-композиции с повышенной биодеградацией. С этой целью использовалась смесь пластификаторов: дибутоксиэтилфталат (ДБОЭФ) со степенью оксиэтилирования 1,5 и дибутокси-этиладипинат (ДБОЭА) со степенью оксиэтилирования 1,5. Представлены результаты испытаний образцов полученных ПВХ-композиций на биодеструкцию. Показано, что частичная замена фталатного пластификатора на нетоксичный биоразлагаемый дибутоксиэтиладипинат позволяет получать ПВХ-композиции, обладающие повышенной биодеградацией, с сохранением отличных эксплуатационных свойств.

Адипинатный пластификатор, биодеструкция, поливинилхлорид, фталатный пластификатор, экологичность

Короткий адрес: https://sciup.org/142223761

IDR: 142223761 | УДК: 678 | DOI: 10.15828/2075-8545-2020-12-2-94-99

Текст научной статьи Исследование влияния добавок на биодеградацию ПВХ-материалов

Н аибольшее промышленное применение в качестве пластификаторов ПВХ нашли сложные эфиры [1–2]. Объем их производства составляет 85% от общего выпуска всех пластификаторов [3–4]. Фталаты (эфиры ортофталевой кислоты) являются самой крупной химической группой пластификаторов ПВХ, большинство из которых общего назначения [5].

На сегодняшний день среди эфиров о-фталевой кислоты наиболее широко применяется ди(2-этилгексил)фталат (диоктилфталат, ДОФ), который является стандартным международным пластификатором ПВХ и используется как эталон [6–8]. Лидирующее положение диоктилфталата и по сей день определяется, прежде всего, развитием производства гибкого ПВХ – самого крупного потребителя ДОФ [9–11]. И хотя в последнее время структура потребления ПВХ заметно изменилась в сторону жестких изделий, тем не менее, пластифицированные материалы на его основе остаются востребованными в различных областях.

Ассортимент самых распространенных пластификаторов меняется по различным причинам: стоимость их производства, проблемы экологической безопасности, повышение требований к полимерной продукции, создание новых материалов и прочее [12–13]. Например, на ДОФ, который использовался в течение многих десятилетий, в настоящее время накладываются ограничения в применении в медицинских изделиях, детских игрушках, пи-

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ щевой упаковке [14–16]. Причина состоит в том, что исследования потребительских свойств ПВХ-композиций с фталатами показали, что они легко мигрируют из полимерных композиций и являются загрязнителями в глобальном масштабе как из-за высоких годовых объемов производства, так и из-за относительно низкой скорости их биодеградации [17–19]. К тому же самый распространенный диоктилфталат относится ко 2-му классу опасности и обладает достаточно низкой биоразлагаемостью. В настоящее время уже в нескольких странах запрещено использование фталатных пластификаторов и ведутся интенсивные работы по поиску новых альтернативных пластификаторов. Например, разработанные пластификаторы диизодецилфталат и диизононилфталат являются малотоксичными. Однако наиболее перспективным направлением исследований в этой области является разработка безфталатных пластификаторов и получение ПВХ-материалов на их основе, обладающих хорошими эксплуатационными качествами и высокой скоростью биодеструкции в окружающей среде.

Один из современных подходов к созданию разрушаемых в природных условиях материалов основывается на использовании биоразлагаемых добавок, которые подвергаются разложению микроорганизмами почвы, что способствует разрыхлению структуры, снижению стойкости наполненных полимерных материалов и, в результате, механическому разрушению изделия [20–22].

Применение в качестве биоразлагаемых добавок природных полимеров, таких как целлюлоза и крахмал, не обеспечивает получение материалов со стандартными, воспроизводимыми физико-механическими характеристиками и удовлетворительными эксплуатационными свойствами [23–24]. Данного недостатка можно избежать при применении биоразлагаемых добавок химического происхождения. Анализ информации, представленной в литературных источниках, показал, что с этой целью могут быть использованы адипинатные пластификаторы, которые по способности к биодеструкции бактериями существенно превосходят фталаты [25–27]. Адипинатные пластификаторы также являются нетоксичными соединениями и используются при получении медицинских изделий, детских товаров, пищевых пленок, обуви, искусственной кожи [28–29].

Ди(2-этилгексил)адипинат (ДОА) является стандартным и наиболее широко применяемым пластификатором данного класса. Пластизоли на основе адипинатов придают полярным эластомерам хорошую гибкость при низких температурах и высокую термическую стабильность.

В связи с этим целью данной работы является разработка нетоксичных биоразлагаемых ПВХ-композиций, обладающих улучшенными деформационно-прочностными свойствами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объектами исследования являлись ПВХ-пленки, пластифицированные смесью ранее полученных нами пластификаторов, а именно: дибутоксиэтилфталат (ДБОЭФ) со степенью оксиэтилирования 1,5 и дибутоксиэтиладипинат (ДБОЭА) со степенью оксиэтилирования 1,5. Физико-химические характеристики пластификаторов приведены в работах [28, 30].

Использовали ПВХ-композиции следующего состава: 100 мас.ч. ПВХ; 50 мас. ч. пластификатора; 3 мас. ч. стабилизатора (1,5 мас. ч. стеарата кальция и 1,5 мас. ч. стеарат цинка). Образцы пленок получали методом вальцевания на лабораторных вальцах.

Разрушающее напряжение при растяжении (δр) определяли по ГОСТ 11262 и относительное удлинение при разрыве (ε) ПВХ-пленок определяли по ГОСТ 14236 на разрывной машине РМ-250.

Водопоглощение ∆m (%) оценивали по ГОСТ 4650. Для этого определяли изменение массы об-

Таблица 1

Физико-механические свойства исходных образцов ПВХ-композиций

|

№ |

Количество пластификатора, % |

Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа (ГОСТ 11262) |

Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 11262) |

|

|

ДБОЭФ |

ДБОЭА |

|||

|

1 |

95 |

5 |

16,5 |

221,0 |

|

2 |

90 |

10 |

16,4 |

224.,3 |

|

3 |

85 |

15 |

16,3 |

227,0 |

|

4 |

80 |

20 |

16,2 |

231,6 |

|

5 |

75 |

25 |

16,1 |

237,1 |

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

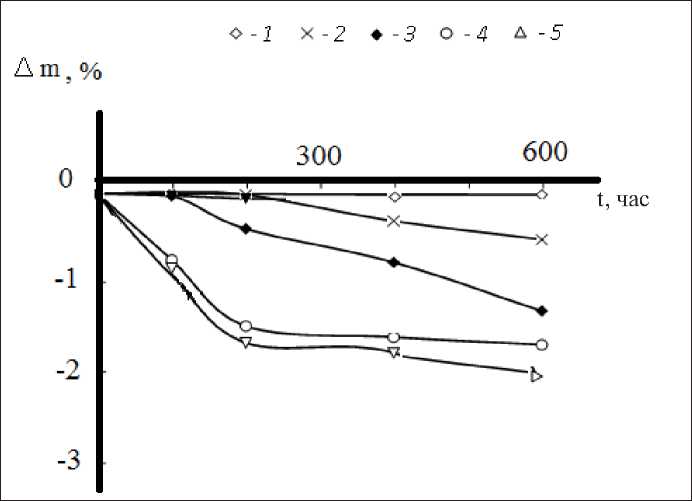

Рис. 1. Изменение массы (∆m) в зависимости от времени (час) в воде для образцов. Содержание ДБОЭА: 1 – 5%; 2 – 10%; 3 – 15%; 4 – 20%; 5 – 25%

разцов при экспозиции в дистиллированной воде при температуре (23±2)оС в течение определенных интервалов времени по формуле

∆m = [(m–m0) / m0]•100%, где m0 и m – масса образца начальная и в момент времени τ соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первоначально было проведено исследование физико-механических свойств исходных композиций. Результаты испытаний представлены в табл. 1.

Одним из лабораторных методов оценки биоразлагаемости полимерных материалов является изменение массы ПВХ-образцов в воде при комнатной температуре (рис. 1) [31]. В данном случае изменение массы пленок в воде является результатом двух противоположных процессов: набухания образцов и вымывания компонентов.

Наибольшее изменение массы образцов ПВХ-пленок наблюдалось в композиции, содержащей наибольшее количество ДБОЭА. Подобные процессы наблюдаются при соприкосновении ПВХ-материалов с почвой, где под воздействием света и тепла в полимерной матрице протекают химические реакции, приводящие к разрыву длинных цепочек молекул полимера. Эти процессы приводят к постепенному снижению молекулярной массы полимера вплоть до фрагментации материала. При этом повышается гидрофильность полимера, на поверхности образуются микротрещины, и создаются условия для облегчения проникновения в матрицу полимера микроорганизмов, утилизирующих короткие непрочные молекулы. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы выделяют слабые кислоты, что способствует ускорению процесса разложения материала [32–33].

Однако данный показатель не является единственным критерием оценки стойкости полимерных материалов. При контакте наполненных полимерных материалов могут протекать такие процессы, как вымывание компонентов наполнителя, изменение его поверхности или химическое изменение структуры полимера в результате гидролиза, что может снизить прочность сцепления между наполнителем и полимерной матрицей и тем самым существенно повлиять на прочностные характеристики полимерного материала [34–36]. Далее были проведены натурные испытания полученных образцов ПВХ-пленок. Для этого их поместили в почву. Наиболее насыщен микроорганизмами слой почвы на глубине 5–15 см. Здесь 1 г почвы содержит до 108 единиц микроорганизмов. Обычно чем больше содержится в почве органических остатков, тем больше в ней микроорганизмов.

По этой причине биоразложение в почве испытывалось нами при выдерживании полученных образцов в почве на глубине 15 см в течение 6 месяцев.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 2

Изменение разрывного напряжения образцов ПВХ-композиций при биодеструкции (МПа)

|

Время экспозиции, мес. |

Количество пластификаторов, ДБОЭФ/ ДБОЭА, % |

||||

|

95/5 |

90/10 |

85/15 |

80/20 |

75/25 |

|

|

исх. |

16,5 |

16,4 |

16,3 |

16,2 |

16,1 |

|

1мес. |

16,4 |

16,3 |

16,2 |

16,1 |

16,0 |

|

2 мес. |

16,3 |

16,2 |

16,0 |

15,9 |

15,8 |

|

3 мес. |

16,2 |

16,0 |

15,8 |

15,6 |

15,6 |

|

4 мес. |

16,0 |

15,8 |

15,5 |

15,3 |

15,2 |

|

5 мес. |

15,8 |

15,5 |

15,3 |

14,9 |

14,8 |

|

6 мес. |

15,5 |

15,2 |

14,9 |

14,6 |

14,5 |

Продолжительность периода биоразложения определяется толщиной пленки и активностью микробиологической среды.

Биоразложение в почве является сложным процессом, на скорость которого влияют строение и свойства полимерного материала и окружающие условия – влажность, температура, кислотность среды, свет, а также контакт с почвой и тип почвы.

Затем проводилось изучение деформационнопрочностных характеристик, выдержанных в почве ПВХ-композиций. Результаты представлены в табл. 2, 3.

В результате биодеструкции разрывное напряжение и относительное удлинение при разрыве полученных образцов ПВХ-пленок уменьшается. Это говорит о том, что составленные композиции при выдерживании в почве становятся более хрупкими, так как происходят структурные изменения в матрице полимера, в результате чего составленные композиции подвергаются большему разрушению, чем ПВХ-композиция, не содержащая ДБОЭА.

Таким образом, частичная замена фталатного пластификатора (дибутоксиэтилфталат) нетоксичной альтернативой (дибутоксиэтиладипинат) позволяет получать биологически разрушаемые термопластичные ПВХ-композиции. При этом их срок службы и первоначальные физико-механические свойства не уступают промышленным пласти-катам на основе ДОФ. Данное решение является перспективным способом снижения количества полимерных отходов и улучшения экологической ситуации.

ВЫВОДЫ

-

1. Исследовано влияние количественной замены фталатных пластификаторов адипинатами на изменение разрывного напряжения и относительного удлинения при разрыве образцов ПВХ-композиций. Показано, что при замене в интервале от 5 до 25% физико-механические показатели остаются на уровне, требуемом стандартами.

-

2. Исследовано изменение деформационнопрочностных показателей образцов разработанных биоразлагаемых ПВХ-композиций при натурных испытаниях в почве. Установлено, что наиболее биоразлагаемой является композиция, содержащая 25% ДБОЭА.

-

3. Выявлено, что биологическая деструкция полимерных композиций зависит как от содержания адипинатного пластификатора в композиции, так и от условий проведения испытаний.

Таблица 3

Изменение относительного удлинения при разрыве образцов ПВХ-композиций при биодеструкции (%)

|

Время экспозиции, мес. |

Количество пластификаторов, ДБОЭФ/ ДБОЭА, % |

||||

|

95/5 |

90/10 |

85/15 |

80/20 |

75/25 |

|

|

исх. |

221,0 |

224,3 |

227,0 |

231,6 |

237,1 |

|

1мес. |

220,2 |

222,1 |

224,1 |

229,4 |

231,5 |

|

2 мес. |

219,8 |

219,7 |

221,4 |

226,0 |

227,3 |

|

3 мес. |

217,8 |

216,2 |

216,9 |

224,0 |

220,0 |

|

4 мес. |

215,2 |

212,3 |

212,5 |

219,2 |

212,3 |

|

5 мес. |

213,8 |

210,2 |

208,2 |

214,3 |

204,7 |

|

6 мес. |

212,2 |

208,2 |

203,8 |

208,2 |

197,0 |

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Список литературы Исследование влияния добавок на биодеградацию ПВХ-материалов

- Ульянов В.М., Рыбкин Э.П., Гудкович А.Д., Пишин Г.А. Поливинилхлорид. - М.: Химия, 2000. - 288 с.

- Фадина Ю.И. Анализ российского рынка полимеров и дальнейшие пути его развития // Бизнес-образование в экономике знаний. - 2017. - № 1. - С. 99-101.

- Холден Г., Крихедьдорф Х.Р., Куирк Р.П. Термоэластопласты / Перевод с англ. 3-го изд. под ред. Л. Б. Смирнова. - СПб.: Профессия, 2011. - 720 с.

- Jakoby R. Marketing and sales in the Chemical Industry in Plastics and Rubbers. 2nd ed. New York, Wiley, 2002. - 177 p.

- Пахаренко В.А., Пахаренко В.В., Яковлева Р.А. Пластмассы в строительстве. - СПб.: Науч. основы и технологии, 2010. - 358 с.

- Мазитова А.К., Аминова Г.К., Нафикова Р.Ф., Дебердеев Р.Я. Основные поливинилхлоридные композиции строительного назначения. - Уфа, 2013. - 130 с.

- Шиллер М. Добавки к ПВХ. Состав, свойства, применение / Пер. с англ. яз. под ред. Н.Н Тихонова. - СПб.: ЦОП "Профессия", 2017. - 400 с.

- Rahman M., Brazel C.S. The plasticizer market: An assessment of traditional plasticizers and research trends to meet new challenges // Prog. Polym. Sci. - 2004. -Vol. 29, № 12. - P. 1223-1248.

- URL: https://www.plasticisers.org/applications

- URL:http://www.mrcplast.ru

- Wilkes C.E., Summers J.W., Daniels C.A., Berard M.T. PVC Handbook / Hanser Publications, 2005. - 723 р.

- Godwin A.D. Plasticizers / Applied Plastics Engineering Handbook Elsevier, 2017. - 784 p.

- Chanda M., Roy S.K. Plastics technology handbook. - CRC Press, 2006. - P. 1-6.

- Виксон Э.Дж., Гроссман Р.Ф. Разработка композиций на основе ПВХ / Под ред. Ф. Гроссмана. 2-е издание. Пер. с англ. под ред. В.В. Гузеева. - СПб.: Научные основы и технологии, 2009. - 608 с.

- Godwin A.D. Plasticizer selection and phthalate alternatives // Presented at Society of Plastic Engineers Vinyl Division Technical Conference. Vinyltec 2008. - Chicago, 2008.

- Bolton D. Eastman Chemical Webinar Presentation. Suppliers going DEHP-free, it's easier than you think. URL: https:// practicegreenhealth.org/sites/default/files/upload-files/eastman1306221pghwebinar.pdf; 2013.

- European Commission Health & Consumer protection directorate-general, Directorate C-Scientific Opinions, C2. Opinion on Medical Devices Containing DEHP plasticized PVC; Neonates and Other Groups Possibly at Risk from DEHP Toxicity. 2002. Doc.SANC0/SCMPMD/2002/0010:final.

- Васнев В.А. Биоразлагаемые полимеры // Высокомолек. Соед. Б. - 1997. - Том 39, № 12. - С. 2073-2086.

- Гоготов И.Н. Биоразлагаемые полимеры: свойства, практическое использование, утилизация // Экология и промышленность России. - 2007. - С. 16-19.

- Gu J.D., Ford T.E., Mitton D.B., Mitchel R. Microbial degradation and deterioration of Polymeric materials. Review // The Uhlig Corrosion Handbook. - Wiley, New York, 2000. - P. 439-460.

- Шембель Н.Л., Чеботарь А.М., Сагалаев Г.В. Наполнители полимерных материалов. - М.: Знание, 1997. - С. 87-91.

- Шериева М.Л., Шустов Г.Б., Шетов Р.А., Бештоев Б.З., Канаметова И.К. Исследование смесей на основе кукурузного крахмала и полиэтилена // Материалы II Всероссийской научно-технической конференции "Новые полимерные композиционные материалы". - Нальчик, 2005. - С. 266-273.

- Chiellini F., Ferri M., Morelli A., Dipaola L., Latini G. Perspectives on alternatives to phthalate plasticized poly(vinyl chloride) in medical devices applications // Prog. Polym. Sci. - 2013. - Vol. 38, № 7. - Р. 1067-1088.

- Vieira M.G.A., Silva M.A.D., Santos L.O., Beppu M.M. Natural-based plasticizers and biopolymer films: A review // Eur. Polym. J. - 2011. - Vol. 47. - Р. 254-263.

- Vijayendran B.R., Benecke H., Elhard J.D., McGinniss V.D., Ferris K.F. Environmentally Friendly Plasticizers for Polyvinyl Chloride (PVC). Resins Antec, Dallas, Texas, 2001. - 604 p.

- Вихарева И.Н., Буйлова Е.А., Гатиятуллина Д.Р., Арсланов В.Р., Гилемьянов Д.А., Мазитова А.К. Синтез и свойства сложных эфиров адипиновой кислоты. - Башкирский химический журнал. - 2019. - Том 26, № 2. - С. 33-36.

- Мазитова А.К., Вихарева И.Н., Аминова Г.К., Тимофеев А.А., Буйлова Е.А., Дистанов Р. Ш. Исследование влияния количества добавок на свойства эфиров адипиновой кислоты. - Нанотехнологии в строительстве. - 2019. - Том 11, № 4. - С. 437-446.

- Маскова А.Р., Аминова Г.К., Рольник Л.З., Файзуллина Г.Ф., Мазитова А.К. Фталаты оксиалкилированных спиртов // Нанотехнологии в строительстве. - 2019. - Том 11, № 1. - С. 52-71. -

- DOI: 10.15828/2075-8545-2019-11-1-52-71

- Ермолович О.А., Макаревич А.В., Гончарова Е.П., Власова Г.М. Методы оценки биоразлагаемости полимерных материалов // Биотехнология. - 2005. - № 4. - С. 47-54.

- Штильман М.И. Биодеградация полимеров // Журнал сибирского федерального университета. Серия: биология. - 2015. - Том 8, № 2. - С. 113-130.

- Бакшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров. - М.: Химия, 1978. - 312 с.

- Орехов Д.А., Власова Г.М., Макаревич А.В., Пинчук Л.С. Биоразлагаемые пленки на основе термопластов // Доклады Национальной академии наук Беларуси. - 2000. - Том 44, № 6. - С. 100-103.

- Суворова А.И. Биоразлагаемые системы: термодинамика, реологические свойства и биокоррозия // Высокомолекулярные соединения. - 2008. - Том 50, № 7. - С. 1162-1171.

- Рыбкина С.П., Пахаренко В.А., Шостак Т.С., Пахаренко В.В. Основные направления в области создания биоразлагаемых термопластов // Пластические массы. - 2008. - № 10. - С. 47-54.