Исследование влияния добавок на теплофизические свойства парафинсодержащих дисперсных систем

Автор: Рахматуллина Резида Гайфулловна, Ярмухаметова Гульнара Ульфатовна, Маскова Альбина Рафитовна, Русинов Алексей Анатольевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Разработка новых материалов

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Особый интерес для исследования представляют собой дисперсные системы многофазные системы, состоящие из множества мельчайших частиц, равномерно распределенных в жидкой, газообразной или твердой средах. Дисперсными системами является большинство окружающих нас реальных тел: почва, тела растительного и животного мира, облака и туманы, многие продукты промышленных производств, в том числе строительные материалы, металлы, полимеры, бумага, кожа, ткани и продукты питания. Дисперсные системы обладают многими необычными физическими свойствами, которые требуют отдельного изучения и имеют большое значение на практике. Методы и материалы. В данной статье изучено влияние ионообразующих добавок на теплофизические свойства парафинсодержащих дисперсных систем. Широкое применение ионообразующих добавок связано с рядом положительных особенностей. Ионообразующие добавки новый вид модификаторов кристаллической твердой фазы и жидких кристаллов, существенно влияют на процесс образование мицелл парафина в дисперсных парафинсодержащих средах. Поэтому исследования по их воздействию на процессы зарождения и роста кристаллов представляют особый интерес. В ходе исследований были подготовлены образцы с различными ионообразующими добавками и получены температурные зависимости диэлектрической проницаемости для дисперсных систем петролатум метилэтилкетон водного раствора NaCl и KCl. В качестве вида модели выбраны полиномиальные модели, которые широко применяются при обработке различных данных, в том числе и экспериментальных, а также являются эффективным инструментом при решении широкого круга научно-технических задач. Результаты и обсуждение. Установлено, что повышение степени кристалличности твердой фазы при введении добавок связано со снижением поверхностного натяжения и увеличения вторичного зародышеобразования. Получена универсальная регрессионная зависимость проницаемости, позволяющая описывать экспериментальные результаты с достоверностью аппроксимации 0,99. Заключение. Анализ полученных результатов показал достоверность рассматриваемых регрессионных моделей и применимость их на практике, а также в дальнейших исследованиях динамики процесса в дисперсных системах и процесса зарождения и роста кристаллов.

Дисперсные системы, диэлектрическая проницаемость, ионообразующие добавки, коэффициент детерминации, полиномиальная модель, рентгеноструктурный анализ, степень кристалличности, функция отклика

Короткий адрес: https://sciup.org/142238061

IDR: 142238061 | УДК: 536.4 | DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-3-251-257

Текст научной статьи Исследование влияния добавок на теплофизические свойства парафинсодержащих дисперсных систем

Д исперсные системы представляют собой равномерное распределение в виде очень малых частиц (дисперсию) одного тела (дисперсной фазы) в другом (дисперсионной среде). Свойства подобных систем определяются их степенью дисперсности размерами частиц дисперсной фазы и наличием весьма развитой межфазной поверхности. Частицы

дисперсной фазы представляют собой агрегаты, состоящие из множества молекул или ионов. Огромное разнообразие объектов дисперсных систем классифицируется по степени дисперсности, агрегатному состоянию, межфазному взаимодействию между частицами.

Окружающий нас мир, как и мы сами, состоит из дисперсных систем. Они повсеместно распространены в природе, встречаются в различных тех-

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ нологических процессах. Знание закономерностей, присущих дисперсным системам, необходимо как для получения различных материалов с заданными свойствами: полимеров, лекарств, пищевых продуктов, смазочных материалов, цемента, керамики, бумаги – так и для решения задач охраны окружающей среды. Поэтому изучение таких систем представляет особый интерес. Особое место в дисперсных системах занимают растворы высокомолекулярных веществ и растворы поверхностно-активных веществ.

Методы и способы получения дисперсных систем весьма различны. Дисперсные системы можно получить диспергационными и конденсационными методами. К диспергационным относятся методы механического, ультразвукового, электрического и т.д. дробления вещества фазы в среде в присутствии стабилизатора, содержащегося в системе или вводимого в нее извне. Чаще всего стабилизатором служит электролит. К конденсационным относятся методы «физической» или «химической» конденсации, т.е. конденсации, являющиеся следствием протекающего в системе физического или химического процесса [1–5].

Дисперсные системы образуются при депарафинизации и обезмасливании в процессе охлаждения раствора сырья, в которых фазой являются твердые углеводороды, а средой – раствор жидких компонентов в применяемом растворителе. В таких системах под воздействием электрических полей возникают электрокинетические явления, изучение которых очень важно при решении практических проблем, связанных с отложениями парафина в трубопроводах, выделением дисперсной фазы в виде осадка и электрокоагуляцией.

В процессах депарафинизации и обезмасливания, основанных на выделении твердых углеводородов методом кристаллизации из раствора в избирательных растворителях, большое значение имеет скорость охлаждения суспензий. Это – один из основных факторов, определяющих размеры и степень агрегирования кристаллов, от которых зависит и скорость разделения фаз. При выделении твердых углеводородов в неоднородных электрических полях скорость охлаждения суспензий практически не влияет на показатели процесса разделения, так как размер кристаллов не является определяющим из-за отсутствия стадии фильтрования.

В способе обезмасливания дисперсных систем используется новый вид модификаторов кристаллической структуры. Последние позволяют увеличить скорость фильтрации и глубину обезмасливания.

При обезмасливании дисперсных систем важную роль играет процесс кристаллообразования. При кристаллообразовании дисперсных систем (петрола-

тумов) влияют многие факторы, например, состав сырья, состав растворителя, температурные условия кристаллообразования. От того, как сформирована твердая фаза, зависит производительность установки по сырью [6–15]. На твердую фазу существенное влияние оказывают модификаторы структуры, поэтому исследование их воздействия на процессы представляют как теоретический, так и практический интерес.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

В способе обезмасливания петролатумов используется новый вид модификаторов перестройки кристаллической структуры. Широкое применение ионообразующих добавок связано с рядом положительных особенностей. Добавки, по сути, являются поверхностно-активными веществами, концентрируются на поверхности раздела фаз, образуя тонкие адсорбционные слои, или захватываются осмотическими ловушками. При этом резко изменяется характер ионного взаимодействия и свойства межфазных поверхностей. В результате возможно усиление перехода вещества через поверхность раздела фаз вследствие сжатия двойного электрического слоя.

Несмотря на имеющиеся теоретические предпосылки для объяснения механизма действия ионообразующих добавок в низкомолекулярных дисперсных полимерных системах [16–21], сложность этих систем в ряде случаев предопределяет неоднозначное толкование экспериментальных результатов. Для уточнения механизма действия добавок нами были предприняты дополнительные исследования этих систем.

Цель исследований – резонансным методом (Q-метрии) и методом регрессионного моделирования изучить влияние ионообразующих добавок на теплофизические свойства парафинсодержащих дисперсных систем.

Среди резонансных методов, используемых в этой области, метод Q-метрии самый простой по характеру работы. Получение исследуемых составов осуществлялось следующим образом: петролатум при температуре от 50 до 65оС смешивался с полярным растворителем (в нашем случае с метилэтилкетоном (МЭК)). В раствор при этой же температуре добавлялся хлористый натрий, растворенный в воде. При постоянном перемешивании осуществлялось охлаждение в объемном кристаллизаторе.

Диэлектрические измерения были выполнены на фиксированной частоте 15 кГц с использованием резонансного метода. Измерения проводились с применением последовательной схемы замещения диэлектрической ячейки с образцом в соответствии со значительной ее проводимостью.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Функциональную зависимость температуры и диэлектрической проницаемости дисперсных систем с ионообразующими добавками исследовали методами регрессионного моделирования. В качестве вида модели выбраны полиномиальные модели, которые широко применяются при обработке различных данных, в том числе и экспериментальных, а также являются эффективным инструментом при решении широкого круга научно-технических задач. Их распростране нность обусловлена возможностью разложения исследуемой функциональной зависимости в ряд Тейлора, который отличается быстрой сходимостью, что позволяет ограничить количество членов разложения. Полиномиальные модели используются для прогноза значения функции в любой точке исследуемого интервала с заданной степенью точности, что, в свою очередь, дает перспективу сократить число экспериментов [22–25].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

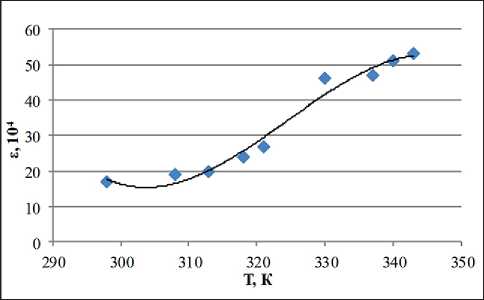

Рис. 2. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы петролатум 1:8, метилэтил-кетон 100% и 15% H2O

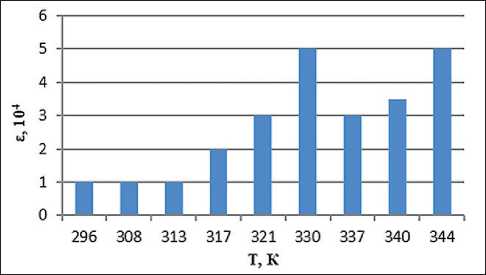

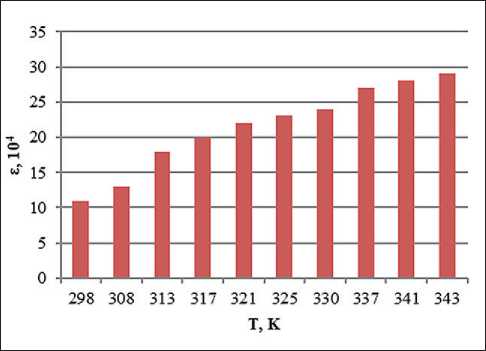

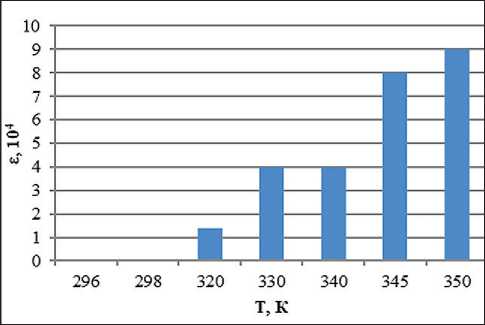

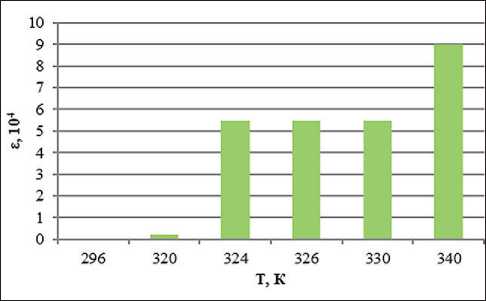

На рис. 3–5 показаны изменения температурной зависимости диэлектрической проницаемости системы петролатум – МЭК – водный раствор NaCl.

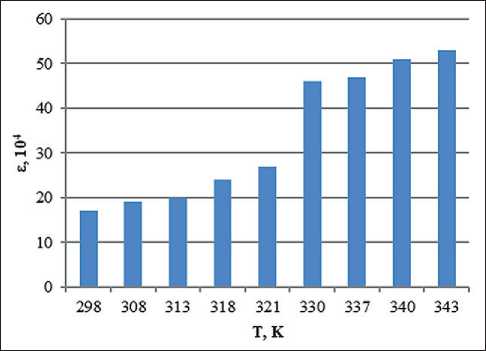

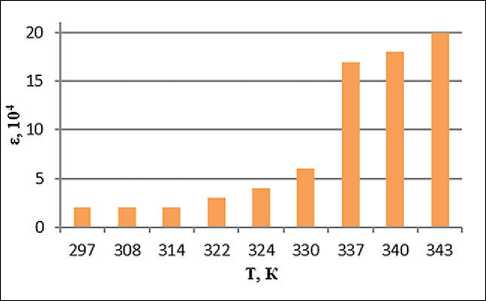

В ходе исследований были подготовлены образцы с различными ионообразующими добавками и получены температурные зависимости диэлектрической проницаемости для дисперсных систем. На рис. 1 и 2 представлены данные диэлектрической проницаемости от температуры для дисперсных систем петролатум – МЭК – вода.

Из рис. 1 и 2 видно, что с увеличением температуры линейное увеличение диэлектрической проницаемости. Линейная зависимость может иметь место только в том случае, когда двойной электрический слой перемещается вместе с поверхностью, а его результирующая электрическая емкость определяется емкостью двойного электрического слоя.

Рис. 3. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы с добавлением ионообразующих добавок петролатума 1:8, метилэтилкетона 100% и 0,5% водного раствора NaCl

Рис. 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы петролатум 1:8, метилэтил-кетон 100% и 5% H2O

Рис. 4. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы с добавлением ионообразующих добавок петролатума 1:8, метилэтилкетона 100% и 1% водного раствора NaCl

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

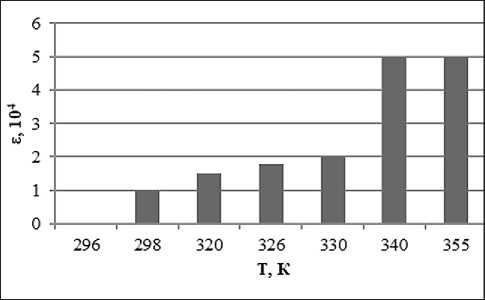

Рис. 5. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы с добавлением ионообразующих добавок петролатума 1:8, метилэтилкетона 100% и 2% водного раствора NaCl

Рис. 7. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы с добавлением ионообразующих добавок петролатума 1:8, метилэтилкетона 100% и 1% водного раствора KCl

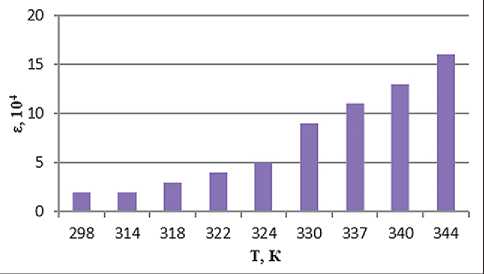

На рис. 6–8 показаны изменения температурной зависимости диэлектрической проницаемости системы петролатум – МЭК – водный раствор KCl.

Результаты, приведенные выше в системе петролатум – МЭК – водные растворы солей NaCl и KCl (рис. 3–8), свидетельствуют об изменении диэлектрической проницаемости. Необходимо отметить, что имеют место слабые изменения диэлектрической проницаемости до фазового перехода и резкое увеличение ее значения в области самого перехода. Так как в этом случае электрическая емкость кристаллитов резко увеличивается из-за быстро растущих граней кристаллов, связанных с уменьшением поверхностного натяжения при образовании осмотических ловушек, в реальной ситуации, по-видимому, дальнейший рост возможен только за счет проникновения молекул на поверхность кристалла.

При отсутствии водных растворов солей степень кристалличности достигает невысоких 10–15%.

Рис. 8. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы с добавлением ионообразующих добавок петролатума 1:8, метилэтилкетона 100% и 2% водного раствора KCl

Рис. 6. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости системы с добавлением ионообразующих добавок петролатума 1:8, метилэтилкетона 100% и 0,5% водного раствора KCl

В присутствии водных растворов солей KCl и NaCl в системе МЭК – петролатум степень кристалличности повышается и составляет соответственно 40% и 70%.

При этом степень кристалличности особенно повышается в присутствие водного раствора KCl, в этом случае вырастают крупные кристаллы, тогда как в водном растворе NaCl образуются мелкие кристаллы.

Полиномиальная регрессионная модель в общем виде:

ε = a0 + a1T + a2T2 + a3T3 + a4T4 + a5T5 +

+ a6T6 +… + anTn + … , (1)

где a0, a1, a2, a3, …, an – коэффициенты модели, рассчитанные методом наименьших квадратов,

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

104/К; ε – диэлектрическая проницаемость дисперсных систем с низкомолекулярными полимерными добавками, 104; Т – температура, К.

Для оценки качества построенных моделей и ограничения членов разложения (1) использовали коэффициент детерминации R2, характеризующий степень сходства экспериментальных и рассчитанных значений. Очевидно, если модели плохо коррелируют с исходными значениями, они вряд ли будут иметь хорошую предсказательную силу. Коэффициент детерминации ранжируется по шкале Чеддока, согласно которой при значениях 0,7 и выше существует тесная взаимосвязь между функцией отклика ( ε ) и фактором ( Т ).

Расчеты основных параметров (1) проводили с помощью надстройки «Анализ данных» в среде Microsoft Excel [22–25]. В табл. 1 представлены рассчитанные коэффициенты моделей и детерминации.

По результатам полученных расчетов (табл. 1) следует, что коэффициент детерминации для построенных моделей лежит в пределах от 0,76 до 0,99. Это свидетельствует о высокой взаимосвязи между диэлектрической проницаемостью и температурой изучаемых систем, а также применимости моделей (1) для прогноза промежуточных значений эксперимента (рис. 9).

В табл. 2 представлен пример расчета предсказанного значения диэлектрической проницаемости

Рис. 9. Полиномиальная модель диэлектрической проницаемости и температуры дисперсной системы МЭК 100% + 10% Н2О

дисперсной системы МЭК 100% + 10% Н2О по модели (1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)

С помощью резонансного метода и регрессионного моделирования изучены влияние добавок и механизм действия добавок на парафинсодержащие дисперсные системы. Установлено, что повышение степени кристалличности твердой фазы при введении добавок связано со снижением поверхностного натя-

Таблица 1

Результаты регрессионного анализа

|

Функция отклика, ε |

Коэффициенты модели |

Коэффициент детерминации, R2 |

|||

|

a0 |

a1 |

a2 |

a3 |

||

|

Диэлектрическая проницаемость МЭК 100% + 15% Н2О |

35623 |

–331,85 |

1,0272 |

–0,0011 |

0,98 |

|

Диэлектрическая проницаемость МЭК 100% + 10% Н2О |

3852,9 |

–37,675 |

0,1217 |

–0,0001 |

0,98 |

|

Диэлектрическая проницаемость МЭК 100% + 5% Н2О |

3764,8 |

–34,561 |

0,1052 |

–0,0001 |

0,99 |

|

Диэлектрическая проницаемость системы П-М-водный раствор NaCl 0,5% |

3929,6 |

–37,07 |

0,1162 |

–0,0001 |

0,76 |

|

Диэлектрическая проницаемость системы П-М-водный раствор NaCl 1% |

4901,2 |

–43,569 |

0,1277 |

–0,0001 |

0,99 |

|

Диэлектрическая проницаемость системы П-М-водный раствор NaCl 2% |

–5549,2 |

56,932 |

–0,1941 |

0,0002 |

0,97 |

|

Диэлектрическая проницаемость П-М-водный раствор KCl 0,5% |

65,752 |

–0,4773 |

0,0009 |

— |

0,86 |

|

Диэлектрическая проницаемость системы П-М-водный раствор KCl 1% |

319,54 |

–2,1304 |

0,0036 |

— |

0,95 |

|

Диэлектрическая проницаемость системы П-М-водный раствор KCl 2% |

418,11 |

–2,8334 |

0,0048 |

– |

0,82 |

Примечание: П – петролатум, М – метилэтилкетон

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ жения. Результаты исследований положены в основу новых технологических процессов высокотемпературного обезмасливания церезинов и парафинов.

Получена универсальная регрессионная зависимость проницаемости, позволяющая описывать экспериментальные результаты с достоверностью аппроксимации 0,99.

Анализ полученных результатов показал достоверность рассматриваемых регрессионных моделей и применимость их на практике, а также в дальнейших исследованиях динамики процесса в дисперсных системах и процесса зарождения и роста кристаллов.

Таблица 2

Результаты расчета диэлектрической проницаемости системы МЭК 100% + 10% Н2О

|

Наблюдение |

Экспериментальное значение ε , 104 |

Предсказанное ε , 104 |

Погрешность вычисления |

|

1 |

17 |

17,64 |

0,64 |

|

2 |

19 |

16,48 |

2,52 |

|

3 |

20 |

20,19 |

0,19 |

|

4 |

24 |

25,70 |

1,70 |

|

5 |

27 |

29,54 |

2,54 |

|

6 |

46 |

41,53 |

4,47 |

|

7 |

47 |

49,10 |

2,10 |

|

8 |

51 |

51,27 |

0,27 |

|

9 |

53 |

52,55 |

0,45 |

Список литературы Исследование влияния добавок на теплофизические свойства парафинсодержащих дисперсных систем

- Вонецкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1964. 547 с.

- Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия: Учебник / Под ред. К.И. Евстратовой. М.: Высш. шк., 1990. 487 с.

- Мушкамбаров Н.Н. Физическая и коллоидная химия: Учебник. М.: «ГЭОТАР – МЕД», 2001. 384 с.

- Ершов Ю.А. Коллоидная химия // Физическая химия дисперсных систем учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060301 «Фармация» по дисциплине «Физическая и коллоидная химия». М., 2012.

- Сюняев З.И. Нефтяные дисперсные системы. М.: МИНГП им. Губкина, 2011. 84 с.

- Венцель С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания. М.: Химия, 1999. 238 с.

- Черножуков Н.И., Крейн С.Э., Лосиков Б.В. Химия минеральных масел. М.: Гостоптехиздат, 1999. 360 с.

- Казакова Л.П., Крейн С.Э. Физико-химические основы производства нефтяных масел. М.: Химия, 1978. 143 с.

- Нигматуллин Р.Г., Гайнанов С.У., Теляшев Г.Г. Способ обезмасливания петролатума / Патент на изобретение RU 2052491 C1, 20.01.1996. Заявка № 93015322/04 от 23.03.1993.

- Рахматуллина Р.Г., Маскова А.Р., Гарайшин А.И. Исследования релаксационных процессов синдиотактического 1,2-полибутадиена // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2021. Т. 77. № 1. С. 38–42.

- Пат. 2027740 Российская Федерация, C1. Способ обезмасливания гача и петролатума [Текст] / Каракуц В.Н., Нигматуллин Р.Г., Золотарев П.А., Теляшев Г.Г. № 5060336/04; заявл. 25.08.1992; опубл. 27.01.1995.

- Переверзев А.Н., Богданов Н.Ф., Рощин Ю.Н. Производство парафина. М.: Химия, 1973. 223 с.

- Усачев В.В. Карбамидная депарафинизация. М.: Химия, 1967. 236 с.

- Рудакова Н.Я., Тимошина А.С., Черепнева Е.И. Производство парафина. М.: Гостоптехиздат, 1960. 130 с.

- Пат. 2374301 Российская Федерация, C1. Способ депарафинизации масляного сырья [Текст] / Пыхалова Н.В., Кайралиева А.И., Шумеев А.М. № 2008124057/04; заявл. 11.06.2008; опубл. 27.11.2009.

- Нигматуллин Р.Г., Золотарев П.А., Сайфуллин Н.Р. Очистка масел в ионном поле // Химия и технология топлив и масел. № 6. 1995. С. 34-36.

- Нигматуллин Р.Г. Обезмасливание гачей с использованием ионообразного модификатора – сульфата железа // Химия и технология топлив и масел. 1997. № 2. С. 34–35.

- Нигматуллин И.Р. Депарафинизация парафинистых нефтяных фракций с использованием ионообразующих добавок // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2009. № 11. С. 6–8.

- Севериновская О.В., Варзацкий О.А., Шульга С.В., Покровский В.А., Громовой Т.Ю. Применение ионообразующей добавки для масс-спектрометрического анализа и идентификации биологических объектов // Химия, физика и технология поверхности. 2011. Т. 2. № 3. С. 366–369.

- Антонов С.А., Бартко Р.В., Матвеева А.И., Тонконогов Б.П., Килякова А.Ю., Филатов Р.В., Догадин О.Б., Никульшин П.А. Использование модифицирующих добавок в процессе сольвентной депарафинизации // Химия и технология топлив и масел. 2020. № 4 (620). С. 16–26.

- Маскова А.Р., Ярмухаметова Г.У., Рахматуллина Р.Г., Сабитов И.Н., Аминова Г.К. Получение новых добавок для поливинилхлоридных композиций // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 3. С. 241–249. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-3-241-249. EDN: BWZONW.

- Математическое моделирование. Теоретические основы. Материалы для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. Методические указания: учебно-методический комплекс / УГНТУ, каф. ПЕД; сост. Г.У. Ярмухаметова. Уфа: УГНТУ, 2018.

- Мидлтон М.Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel для Office XP. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.

- Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Юрайт, 2011. 404 с.

- Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник (Серия «Высшее образование»). М.: Высш. шк., 2000. 400 с.