Исследование влияния параметров короткого импульса на интенсивность оптического предвестника

Автор: Козлова Елена Сергеевна, Котляр Виктор Викторович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 4 т.37, 2013 года.

Бесплатный доступ

Моделирование распространения коротких оптических импульсов в планарном волноводе из кварцевого стекла показало, что для начального прямоугольного импульса с несущей длиной волны λ 0=532 нм (далеко от резонанса), на расстоянии десятка микрон интенсивность предвестников увеличивается на 2 порядка, если длительность импульса в длинах волн равна 0,5λ 0( n +0,5), n – целое число. Хотя по сравнению с интенсивностью основного импульса интенсивность предвестников составляет около 1%. Но если выбрать длину волны импульса близкой к резонансу (λ 0=120 нм), то интенсивность предвестников может превышать интенсивность основного импульса в 4 раза.

Частотная дисперсия среды, модель селлмейера, ультракороткий прямоугольный импульс, оптический предвестник

Короткий адрес: https://sciup.org/14059189

IDR: 14059189

Текст научной статьи Исследование влияния параметров короткого импульса на интенсивность оптического предвестника

С появлением Ti:Sa лазеров стала возможна генерация импульсов длительностью менее десятка фемтосекунд, содержащих всего несколько колебаний светового поля [1, 2]. На данный момент такие ультракороткие импульсы (УКИ) получили широкое применение в волоконной оптике [3], микроскопии [4, 5], прецизионной обработке материалов [6, 7] и медицине. Фемтосекундные импульсы применяют для генерации ультрафиолетового света [9] и аттосекундных импульсов [10–13], в качестве «оптических пуль» [14].

Одним из фундаментальных свойств прямоугольных импульсов, распространяющихся в среде с частотной дисперсией, является феномен распространения волнового фронта в среде со скоростью света в вакууме. Данное явление было названо оптическим предвестником и предсказано Зоммерфельдом и Бриллюэном в 1914 году [15, 16]. Рассмотрев распространение синусоидального сигнала, умноженного на функцию Хевисайда, в среде с одним резонансом Лорентца, с помощью асимптотического метода седловой точки они показали, что в точку наблюдения последовательно придут: высокочастотный предвестник (предвестник Зоммерфельда – ПЗ), распространяющийся со скоростью света в вакууме; низкочастотный предвестник (предвестник Бриллюэна – ПБ) – с фазовой скоростью; несущий импульс (НИ) – с групповой скоростью. В [17] измерили скорость распространения в дисперсионной среде переднего фронта короткого импульса, которая отличалась от скорости света всего на 0,01%.

Как правило, исследование параметров и характеристик оптических предвестников проводится в однополюсных средах (средах с одним резонансом) [18– 21]. В [18] рассматривался 1D (FD)2TD-метод (FDTD-метод, обобщённый на случай частотной дисперсии) и моделировались предвестники в однополюсной среде Лорентца. В [19] моделировались предвестники в промежуточном спектральном режиме: несущая частота импульса не была равна частоте резонанса и не была много меньше его, как в [18]. В [20–21] предвестники исследуются аналитически также для однополюсной среды Лорентца. Показано, что амплитуда

ПЗ описывается функцией Бесселя первого порядка, а ПБ – функцией Эйри.

В работе [22] численное моделировании распространения фемтосекундного импульса с резким передним фронтом в планарном волноводе из материала, частотная дисперсия которого описывается на базе модели Селлмейера [23] с тремя резонансами, показало наличие разделённых во времени предвестников Зом-мерфельда и Бриллюэна, интенсивность которых в 100 раз меньше интенсивности основного импульса, а среднеквадратическое отклонение (СКО) времени появления предвестников, полученного с помощью теоретических формул, от времени, полученного при моделировании, составило для ПЗ и ПБ 20% и 3%.

В данной работе моделируется распространение ПЗ и ПБ в 2D волноводе из кварцевого стекла, модель которого также описывается трёхполюсной моделью Селлмейера. Авторами проведено численное исследование зависимости формы оптического предвестника и его количественных характеристик от параметров входного излучения: длительности, несущей частоты, формы. Показано, что возможно увеличить интенсивность оптического предвестника вплоть до того, что его интенсивность станет величиной одного порядка с интенсивностью несущего импульса.

Распространение импульса в волноводе из кварцевого стекла

Проведём моделирование процесса прохождения ультракороткого импульса света внутри планарного волновода из кварцевого стекла с оболочкой из идеально отражающего материала ( n=100 ) шириной l x и длиной l z . Для учёта зависимости диэлектрической проницаемости от частоты излучения воспользуемся моделью Селлмейера [23]:

ё ( x , z , to ) = 1 + £

m

Аё m ( x, z W ^ 2 -^ m ( x , z )

где ∆ε m (x,z) – величина резонанса; λ m (x,z) – резонансная длина волны.

Параметры модели Селлмейера для кварца представлены в таблице 1 [23]:

Таблица 1. Параметры модели Селлмейера для кварцевого стекла

|

m |

Δεm, мкм |

λm, мкм |

|

1 |

0,69616630 |

0,068404300 |

|

2 |

0,40794260 |

0,11624140 |

|

3 |

0,89747940 |

9,8961610 |

В работе [22] было показано, что в ходе распространения ультракороткого импульса с резким передним фронтом наблюдаются оптические предвестники. Проведём численное исследование зависимости формы оптического предвестника и его количественных характеристик от параметров входного излучения.

Зададим импульс в виде:

v ( x , t )

= cosl™ I rect ( t ) . sin (ю t )

I lx ) ' 0

где t s – время подачи сигнала; ω 0 =2πc/λ 0 – центральная частота излучения, c – скорость света в вакууме, λ 0 – центральная длина волны.

Для расчётов использовались следующие параметры входного излучения: λ 0 = 532 нм; волновода: l x = 1 мкм, l z =15 мкм; и сетки: h x = 0,004 мкм, h z = 0,002 мкм, h τ = 0,001 мкм. Длительность импульса t s варьировалась от 1,775 фс до 7,098 фс (таблица 2). Значение диэлектрической проницаемости для выбранной длины волны (532 нм) равно 2,13.

Таблица 2. Длительность импульса

|

ts, мкм |

ts, фс |

|

1∙λ 0 |

1,775 |

|

1,25∙λ 0 |

2,218 |

|

1,5∙λ 0 |

2,662 |

|

1,75∙λ 0 |

3,105 |

|

2∙λ 0 |

3,549 |

|

2,25∙λ 0 |

3,993 |

|

2,5∙λ 0 |

4,436 |

|

2,75∙λ 0 |

4,880 |

|

3∙λ 0 |

5,324 |

|

3,25∙λ 0 |

5,767 |

|

3,5∙λ 0 |

6,211 |

|

3,75∙λ 0 |

6,655 |

|

4∙λ 0 |

7,098 |

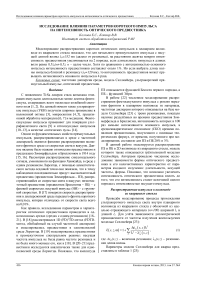

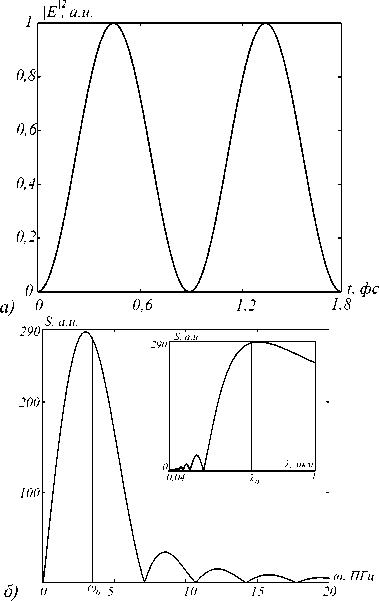

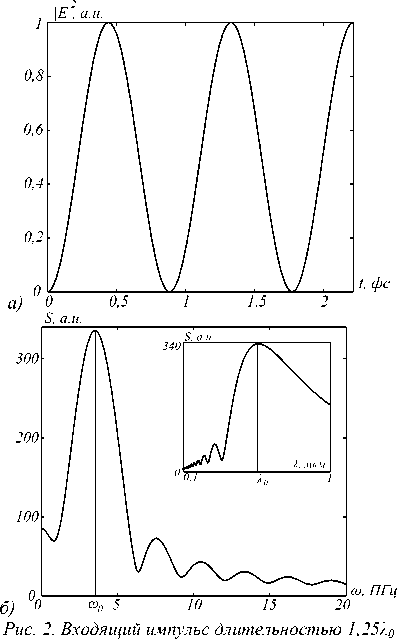

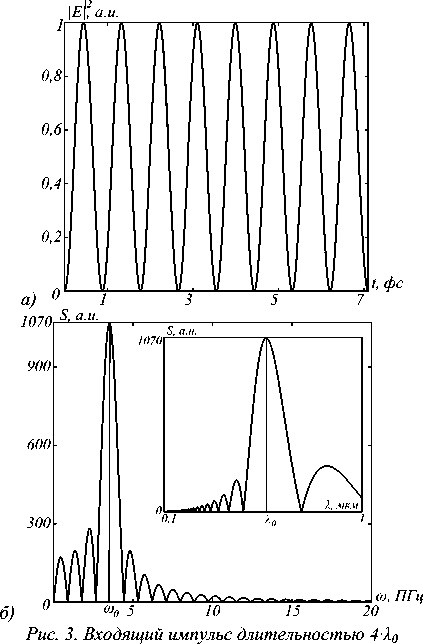

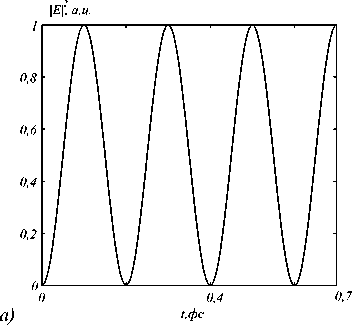

На рис. 1–3 приведены графики интенсивности и амплитуды спектров для выборочных входных импульсов. Отметим, что для импульсов, длительность которых представляет собой n∙λ0 (чётное количество пиков) или ( n+0,5)∙λ 0 (нечётное количество пиков), где n – целое число, кривая интенсивности, хоть и имеет «резкий» задний и передний фронт, но начинается и заканчивается нулевыми значениями, а импульсы длительностью 0,5(n+0,5) λ 0 обрываются на единичном значении амплитуды (рис. 2 а ).

Из рис. 1 б –3 б видно, что более короткие импульсы обладают более широким спектром. Также видно, что максимальные значения амплитуды спектра не совпадают с несущей частотой ω0 и смещены в область более низких частот. Это отклонение частот для импульса длительностью λ 0 составляет 15,84%, а для импульса длительностью 4∙λ 0 составляет 0,3%.

Рис. 1. Входящий импульс длительностью 1∙λ0 (λ0=0,532 нм): а) интенсивность; б) амплитуда спектра

(λ0=0,532 нм): а) интенсивность; б) амплитуда спектра

Анализ результатов моделирования показал, что в ходе распространения вышеприведённых ультракоротких импульсов наблюдается появление оптических предвестников Зоммерфельда и Бриллюэна.

При этом если импульс «обрывался» на максимальной амплитуде (как на рис. 2 а ), то интенсивность ПЗ возрастает в десятки и сотни раз по сравнению с импульсом, который имеет нулевое значение амплитуды в начальной и конечной точках. Так, для импульса длительностью λ 0 (рис. 1 а ) на расстоянии z= 15 мкм оба предвестника имеют максимальную интенсивность |E|2 max = 0,409∙10-3 в относительных единицах, а для импульса длительностью 1,25 ∙λ 0 (рис. 2 а ) аналогичная интенсивность |E|2 max = 46,861∙10-3. При этом максимальная интенсивность НИ в обоих случаях отличается друг от друга незначительно: 2,672 для импульса длительностью λ0 и 3,605 – для 1,25 λ0 .

(λ0=0,532 нм): а) интенсивность; б) амплитуда спектра

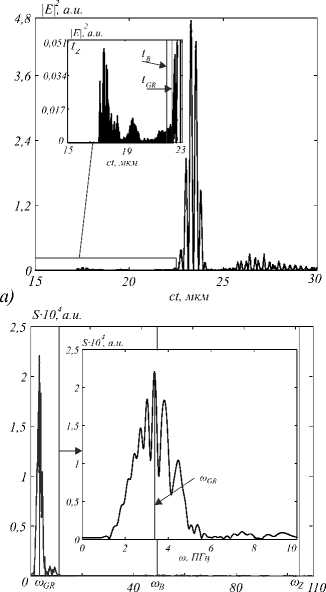

На рис. 4 показана интенсивность импульса длительности t S =1,75λ 0 на расстоянии z= 15 мкм и амплитуда его спектра. На рис. 4 а вертикальными линиями отмечены границы временных отрезков, соответствующих временам появления ПЗ ( t Z ), ПБ ( t B ) и НИ ( t GR ). Линия для ПЗ совпадает с левой границей рис. 4 а . Для рис. 4 максимальная интенсивность ПЗ составляет 1% от максимальной интенсивности НИ.

По результатам моделирования были рассчитаны усреднённые значения частот (длин волн) предвестников и НИ, и входящего импульса (ВИ) (таблица 3).

Таблица 3. Спектральные параметры импульсов

|

Тип излучения |

ω, ПГц |

λ, нм |

|

ПЗ |

107,64 |

18 |

|

ПБ |

49,18 |

38 |

|

НИ |

3,31 |

570 |

|

ВИ |

3,54 |

532 |

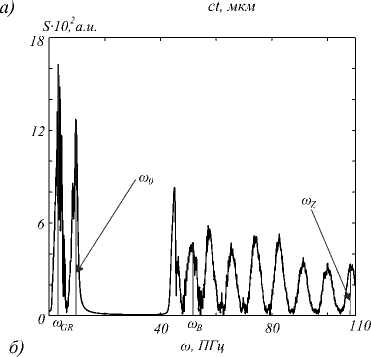

б) ы, ПГц

Рис.4. Результат моделирования при z=15 мкм для импульса длительностью 1,75∙λ0 (λ0=532 нм):

-

а) интенсивность (вертикальные линии соответствуют времени прибытия ПЗ (tZ), ПБ (tB) и НИ (tGR));

-

б) амплитуда спектра (вертикальные линии соответствуют времени частотам ПЗ (ωZ), ПБ (ωB) и НИ(ωGR))

Необходимо отметить, что предвестник Бриллюэна накладывается на импульс, а предвестник Зом-мерфельда имеет структуру повторяющихся «импульсов», первые по времени из которых имеют достаточно низкую интенсивность (3∙10-7).

Моделирование распространения коротких прямоугольных импульсов с другой длительностью также показало, что интенсивность предвестников мала в сравнении с интенсивностью основного импульса. Выберем длину волны, которая будет близка к одной из резонансных длин волн (таблица 4). Так как первый и третий резонансы находятся в области экстремального ультрафиолета и инфракрасного излучения соответственно, то наиболее интересным представляется второй резонанс с длиной волны 120 нм. На рис. 5 приведены графики интенсивности и амплитуды спектра для входного импульса длительностью 1,75λ0 .

Моделирование показало, что для короткого импульса с несущей длиной волны λ 0 = 120 нм, близкой к резонансу дисперсионной кривой ( λ m = 116,2414 нм), предвестники по интенсивности оказываются сравнимы и даже превышают интенсивность НИ. Так, например, интенсивность |E|2 max такого «резонансного» импульса длительностью 1,25 λ 0 на расстоянии z= 15 мкм равна 0,109 в относительных единицах, а интенсивность несущего импульса в 4 раза меньше ( |E|2 max =0,027).

Таблица 4. Длительность импульса

|

t s , мкм |

t s , фс |

|

1∙ λ 0 |

0,400 |

|

1,25∙ λ 0 |

0,500 |

|

1,5∙ λ 0 |

0,600 |

|

1,75∙ λ 0 |

0,700 |

|

2∙ λ 0 |

0,801 |

|

2,25∙ λ 0 |

0,901 |

|

2,5∙ λ 0 |

1,001 |

|

2,75∙ λ 0 |

1,101 |

|

3∙ λ 0 |

1,201 |

|

3,25∙ λ 0 |

1,301 |

|

3,5∙ λ 0 |

1,401 |

|

3,75∙ λ 0 |

1,501 |

|

4∙ λ 0 |

1,601 |

10 ™« 20 30 40 50

-

б) ю, ПГц

Рис.5. Входящий импульс длительностью 1,75∙λ0: а) интенсивность; б) амплитуда спектра (вертикальные линии соответствуют несущей частоте и длине волны)

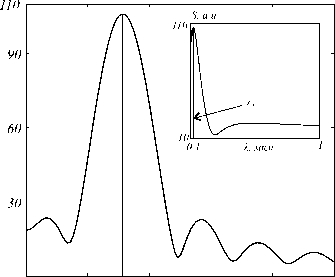

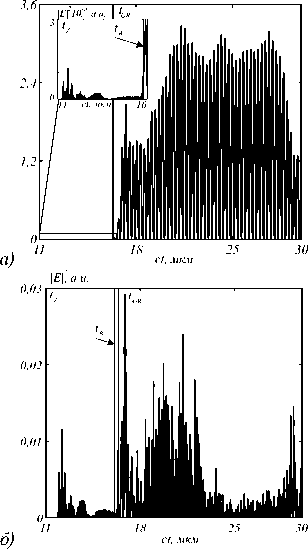

На рис. 6 показана интенсивность импульса с резонансной несущей частотой (несущая длина волны λ 0 = 120 нм) и длительностью 1,75 λ 0 на расстоянии z= 15 мкм и амплитуда его спектра. На рис. 6 а вертикальными линиями отмечены границы временных отрезков, соответствующих временам появления ПЗ ( t Z ), ПБ ( t B ) и НИ ( t GR ). Линия для ПЗ совпадает с левой границей рис. 6 а . Из рис. 6 видно, что максимальная интенсивность ПЗ в 4 раза больше максимальной интенсивности НИ.

По результатам моделирования были рассчитаны усреднённые значения частот (длин волн) предвестников и НИ, и ВИ (таблица 5).

Рис.6. Результат моделирования при z=15 мкм для импульса длительностью 1,75∙λ0 (λ0=120 нм): а) интенсивность (вертикальные линии соответствуют времени прибытия ПЗ (tZ), ПБ (tB) и НИ (tGR)); б) амплитуда спектра (вертикальные линии соответствуют частотам ПЗ (ωZ), ПБ (ωB), НИ(ωGR) и несущей (ω0))

Таблица 5. Спектральные параметры импульсов

|

Тип излучения |

ω, ПГц |

λ, нм |

|

ПЗ |

107,64 |

18 |

|

ПБ |

49,18 |

38 |

|

НИ |

3,49 |

540 |

|

ВИ |

15,7 |

120 |

Для сравнения также было проведено моделирование распространения непрерывного электромагнитного излучения с рассматриваемыми длинами волн λ 0 = 532 нм и λ 0 = 120 нм и резким передним фронтом (2). Для расчётов использовались следующие параметры волновода: l x =1 мкм, l z =15 мкм; и сетки: h x = 0,004 мкм, h z = 0,002 мкм, h τ = 0,001 мкм.

В таблицах 6-7 приведена максимальная интенсивность основного импульса и предвестников.

Таблица 6. Максимум интенсивности предвестников

|

λ0 , нм |

|E|2, a.u. ( z=3 мкм) |

|E|2, a.u. ( z=7 мкм) |

|E|2, a.u. ( z=11 мкм) |

|E|2, a.u. ( z=15 мкм) |

|

532 |

8,527 ∙10-5 |

6,977 ∙10-5 |

1,189 ∙10-4 |

1,705 ∙10-4 |

|

120 |

0,008 |

0,006 |

0,012 |

0,016 |

Таблица 7. Максимум интенсивности несущего излучения

|

λ 0 , нм |

|E|2, a.u. ( z= 3 мкм) |

|E|2, a.u. ( z= 7 мкм) |

|E|2, a.u. ( z= 11 мкм) |

|E|2, a.u. ( z= 15 мкм) |

|

532 |

2,339 |

1,847 |

2,729 |

4,373 |

|

120 |

0,051 |

0,034 |

0,029 |

0,042 |

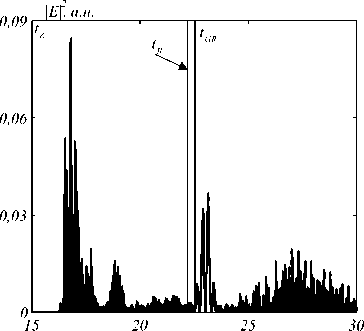

На рис. 7 приведены графики результатов моделирования для распространения входного импульса длительностью, соответствующей максимальному значению отношения максимальных интенсивностей предвестника и несущего импульса. На рис. 7 вертикальными линиями отмечены границы временных отрезков, соответствующих временам появления ПЗ ( tZ ), ПБ ( tB ) и НИ ( tGR ). Линия для ПЗ совпадает с левой границей рис. 7 а и рис. 7 б .

|£f »■"■

Рис.7. Интенсивность непрерывного излучения с резким передним фронтом при z=11 мкм и несущей длиной волны, находящейся: а) далеко от резонанса (λ0 =532 нм); б) близко к резонансу (λ0 =120 нм); (вертикальные линии соответствуют времени прибытия ПЗ, ПБ и НИ)

По результатам моделирования были рассчитаны усреднённые значения частот (длин волн) предвестников. Частота ПЗ равна 107,54 ПГц (18 нм), ПБ – 49,18 ПГц (38 нм).

В ходе моделирования получено, что максимальной интенсивностью предвестников обладают импульсы с длительностью (0,5n+0,25)λ 0 , n – целое число, у которых входящая интенсивность обрывается на максимальном значении. Интенсивность предвестников таких импульсов увеличивается в среднем в 230 раз для λ0 = 532 нм (далеко от резонанса) и в среднем в 10 раз для λ 0 = 120 нм (близко к резонансу). Наибольшее отношение максимальных интенсивностей предвестников и несущего излучения также характерна для импульсов длительностью ( 0,5 n+ 0,25 )λ 0 .

Из приведённых результатов численного моделирования видно, что при выборе несущей длины волны входящего излучения, близкой к резонансной длине волны, возможно получить предвестники, по интенсивности сравнимые с НИ или даже превосходящие его (в 2–4 раза), вне зависимости от типа излучения: полубесконеч-ное или импульсное, а относительная интенсивность предвестника (по сравнению с несущим излучением) увеличивается в среднем в 2500 раз по сравнению со случаем выбора несущей длины волны вдали от резонанса.

Также необходимо отметить, что в ходе распространения импульсного излучения в волноводе предвестники увеличивают свою максимальную интенсивность в среднем в 200 раз для λ0 = 532 нм (далеко от резонанса) и в среднем в 2 раза для λ0 = 120 нм (близко к резонансу).

Из таблиц 3–5 и результатов моделирования для «полубесконечного» импульса видно, что параметры входного излучения не влияют на частоту (длину волны) ПЗ и ПБ.

Увеличение амплитуды ПЗ по отношению к амплитуде НИ можно объяснить следующим образом: выбор несущей частоты ω0 вблизи резонанса приводить к тому, что НИ, который распространяется с групповой скоростью, «теряет» большую часть своей начальной энергии, т.к. групповая скорость вблизи резонанса во много раз меньше, чем групповая скорость вдали от резонанса. То есть не ПЗ возрастает по амплитуде, а амплитуда НИ уменьшается из-за того, что его частоты вблизи несущей частоты «выходят из игры» из-за своего медленного распространения.

Заключение

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:

-

- численное моделирование предсказывает появление оптического предвестника как в случае импульсного излучения, так и в случае полубесконечной волны с резким передним фронтом (передний фронт всегда начинается с нулевой интенсивности);

-

- в случае «обрыва» заднего фронта входящего излучения на ненулевом значении интенсивности, интенсивность предвестника увеличивается в среднем в 230 раз для λ 0 =532 нм (далеко от резонанса) и в среднем в 10 раз для λ 0 =120 нм (близко к резонансу);

-

- в случае выбора несущей длины волны близко к резонансу дисперсионной кривой относительная интенсивность предвестника (по сравнению с НИ) увеличивается в среднем в 2500 раз, предвестники становятся сравнимы по интенсивности с НИ, а в некоторых случаях даже превосходят его в 2-4 раза;

-

- при удалении точки наблюдения от источника (начала координат) интенсивность предвестников увеличивается в среднем в 200 раз для λ 0 = 532 нм (далеко от резонанса) и в среднем в 2 раза для λ 0 = 120 нм (близко к резонансу);

-

- параметры входного излучения (длительность, несущая длина волны, задний фронт) не влияют на частоту (длину волны) ПЗ и ПБ, которые для кварца равны 107,54 ПГц (18 нм) и 49,18 ПГц (38 нм) соответственно.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РоссийскойФедерации и гранта РФФИ (13-07-97008).