Исследование влияния параметров строения на свойства многофактурных льносодержащих тканей

Автор: Акиндинова Н.С., Захарчук Н.С.

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности

Статья в выпуске: 2 (52), 2025 года.

Бесплатный доступ

Физико-механические, потребительские свойства и параметры строения тканей различного назначения неразрывно связаны друг с другом, влияют не только на внешний вид изделия, комфорт его использования, но и на конкурентоспособность и экономическую стабильность предприятия. Поэтому исследование зависимостей свойств от параметров строения является актуальной задачей при проектировании тканей нового строения. В структуре разработанных многофактурных льносодержащих материалов используются переплетения с различным количеством слоёв, в которых нити располагаются на разных расстояниях друг от друга, как по основе, так и по утку. За счёт использования в таких структурах котонинсодержащей пряжи, обладающей высокой способностью к усадке в процессе заключительной отделки, становится возможным разнообразить внешний вид ткани и придать ей большую художественную выразительность и рельеф. Применение высокоусадочной пряжи в качестве одной из систем многофактурной ткани наряду с малоусадочной, либо с нитями отличающейся линейной плотности, требует анализа взаимодействия нитей в структуре, грамотного расположения ткацких эффектов на площади раппорта жаккардового рисунка для достижения необходимых показателей физико-механических свойств и равномерной ширины. Целью работы является определение влияния параметров строения на физико-механические свойства спроектированной многофактурной льносодержащей ткани с эффектом разноуплотненности фрагментов жаккардового рисунка, сочетающей в своей структуре многослойные, двухслойные, полутораслойные, однослойные и гобеленовые переплетения. В статье проведён анализ результатов исследований опытных образцов тканей, однослойные переплетения которых содержат различное количество одиночных основных перекратий, образцов разработанных переплетений нового строения для производства многофактурных тканей, содержащих различное количество слоёв. Определено влияние строения и количества слоёв на физико-механические и потребительские свойства.

Ткань, поверхностная плотность, линейная плотность, потребительская усадка, уработка, котонинсодержащая пряжа, разрывная нагрузка, переплетения, структура

Короткий адрес: https://sciup.org/142245896

IDR: 142245896 | УДК: 677.024 | DOI: 10.24412/2079-7958-2025-2-21-31

Текст научной статьи Исследование влияния параметров строения на свойства многофактурных льносодержащих тканей

УДК 677.024 DOI:

Современные тренды развития текстильной промышленности ориентированы на создание материалов, сочетающих экологичность, функциональность и эстетику. Особое внимание уделяется льносодержащим тканям, обладающим уникальными физико-механическими свойствами, биоразлагаемостью и гипоаллергенностью. Инновационные технологии ткачества, включая использование гибридных волокон и цифрового проектирования, позволяют создавать материалы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как повышенная износостойкость и терморегуляция. Исследования направлены на оптимизацию структур, методов обработки и внедрение инновационных технологий для расширения ассортимента текстильных материалов. Актуальность вопроса получения качественных текстильных материалов различного сырьевого состава демонстрируют результаты проведённых исследований: авторская методика прогнозирования устойчивости структуры к раздвижке нитей в швах (Лапшин и др., 2021), зависимость коэффициента отражения от коэффициента наполнения ткани (Akgun, Becerir and Alpay, 2010), улучшенные показатели разрывной нагрузки и разрывного удлинения ткани полотняного переплетения из вторичного хлопка (Turmanov et al., 2023). Исследования подтверждают, что механические характеристики льносодержащих тканей тесно связаны с их структурой и составом. Проведена оценка образцов льняных и полульняных тканей при многоцикловых изгибах. Установлено, что чисто льняные ткани полотняного переплетения обладают высокой прочностью и низкой эластичностью. Авторы разработали метод, позволяющий выявить зависимость эксплуатационных свойств от поверхностной плотности и архитектуры волокон (Бондарева Е.В., Буркин А.Н., 2015). Предложен метод трёхточечного прогиба для определения изгибной жесткости льняных волокон. Использование алгоритма Нелдера-Мида позволило повысить точность прогнозирования деформационных свойств (Орлов А.В., Пашин Е.Л., 2023). Для улучшения качества изделий из льняного сырья активно применяются биохимические методы. Исследовано влияние ферментативной отварки на котонин, выявлено, что использование пектиназы и целлюлазы позволило получить волокно, сохранив его прочность. Это открывает возможности для замены хлопка в смесовой пряже (Лисовский Д.Л., Ясинская Н.Н., 2023; Ленько, К.А., Ясинская, Н.Н., Рафиков, А.С., 2024). Повышение эксплуатационной устойчивости льносодержащих материалов остается ключевой задачей: ряд исследований посвящен оценке влияния естественной светопогоды на функционально-окрашенные ткани. Комбинированная отделка показала наивысшую стойкость к истиранию опытных образцов (Балашова, Я.П., Курденкова, А.В., Шустов, Ю.С. и др., 2024). С целью повышения качества изделий применяются современные технологии ткачества, направленные на создание сложных структур с улучшенными свойствами. Разработанные полуторослойные жаккардовые ткани двойной ширины с дополнительным утком сочетают прочность и воздухопроницаемость, расширяя ассортимент художественного текстиля (Казарновская Г.В., Пархимович Ю.Н., 2020). Инновационная технология гобеленовых льносодержащих тканей новых структур с использованием двухцветной основы позволяет сочетать широкие возможности колористического многообразия, характерного для основного гобелена, и использования двух однотонных навоев в заправке ткацкого станка, что способствует быстрой смене ассортимента без временных затрат на подготовительные операции и снижает себестоимость гобеленовых тканей (Акиндинова Н.С., Тихонова Ж.Е., 2021). Разработан метод расчета поверхностной плотности двухслойных костюмных тканей с учетом диаметра пряжи после ткачества. Усовершенствованная формула повысила точность проектирования, сократив производственные отходы (Юсупова, Н.Б., Хамраева, С.А., Ешжанов, А.А. и др., 2023). Проведено исследование костюмных тканей. Экспериментальные данные позволили выявить математические зависимости, связывающие физико-механические свойства материалов со структурными характеристиками (Милеева Е.С., Казарновская Г.В., 2024). Установлены рациональные значения плотности по утку, при которых опорная поверхность формируется обеими системами нитей, повышая износоустойчивость льносодержащих костюмных тканей (Казарновская, Г.В. и Милеева Е.С., 2022). Результаты эксперимента с использованием критерия Краскела-Уоллиса показали, что различия показателей свойств тканей, выработанных переплетениями с разными способами соединения слоев, являются статистически значимыми, поэтому применение разных способов соединения слоев в рисунке одной ткани приводит к снижению однородности свойств по ширине и длине (Милеева Е.С., 2024).

Современные исследования демонстрируют, что многофактурные льносодержащие материалы обладают значительным потенциалом за счет комбинации структур, таких как однослойные, полутораслойные, двухслойные, многослойные, гобеленовые, которые обеспечивают уникальное сочетание повышенной воздухопроницаемости, прочности, гибкости и визуальной сложности (Акиндинова Н.С., 2025).

Целью исследования является определение влияния параметров строения на физико-механические и потребительские свойства разработанных многофактурных льносодержащих тканей с эффектом разноуплотненно-сти фрагментов жаккардового рисунка.

Объектом исследования являются льносодержащие многофактурные жаккардовые ткани, сочетающих в своей структуре многослойные, двухслойные, полутораслойные, однослойные и гобеленовые переплетения (основный, уточный и смешанный гобелен).

Предметом исследования являются физико-механические свойства и параметры строения тканей нового вида.

Методы и средства исследований

Для определения структурных характеристик многофактурных тканей в условиях производства РУПТП «Оршанский льнокомбинат» были наработаны опытные образцы с различным количеством слоёв – полутораслойные, одно-, двух-, трёхслойные, многослойные, гобеленовые, разработанные при проектировании многофактурной льносодержащей ткани (Акиндинова Н.С., 2025). В основе опытных образцов тканей сложного строения использована чистольняная пряжа мокрого способа прядения линейной плотности 56 текс, которая в процессе мокрой обработки в свободном состоянии претерпевает меньшую деформацию по сравнению с котонинсодержащей пряжей, использованной в утке. Это пряжа линейной плотности 50 текс и 110 текс, обладающая способностью к высокой усадке в процессе отделки, плотность ткани по утку установлена соответственно 250 нитей/10 см и 160 нитей/10 см. Однослойные опытные образцы с различным количеством одиночных основных перекрытий изготовлены из льняной пряжи линейной плотности 56 текс. Эксперимент проводился на установленном в производстве оборудовании: для перематывания основной и уточной пряжи использованы мотальный автомат Polar M/L фирмы «Savio»; для снования сновальная машина Warp Direct 800 фирмы «Karl Mayer»; для шлихтования применяются шлихтовальные машины Rotal фирмы «Karl Mayer», пробирание производилось на основопроборном автомате фирмы «Barber-Colman»; в ткачестве использован рапирный ткацкий станок фирмы Pikanol с жаккардовой машиной фирмы Bonas.

Проведение испытаний тканей по определению показателей физико-механических свойств производилось в соответствии со стандартными методиками, в результате которых определены значения разрывной нагрузки, разрывного удлинения, стойкости к истиранию, поверхностной плотности, воздухопроницаемости и усадки в процессе заключительной отделки. В результате анализа значений полученных данных применены статистические методы обработка информации.

Результаты исследований

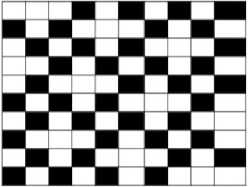

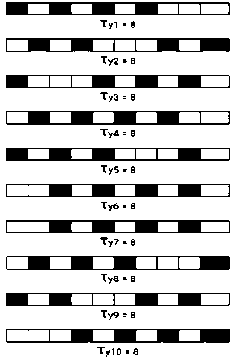

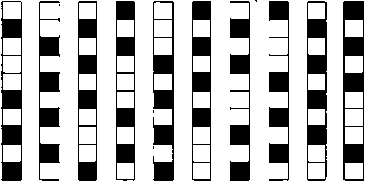

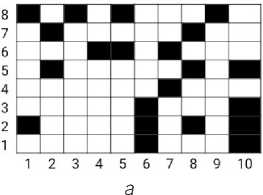

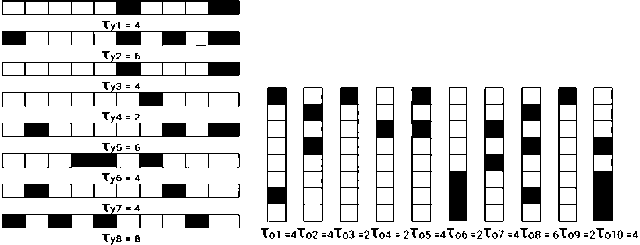

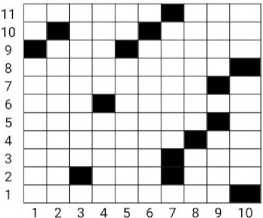

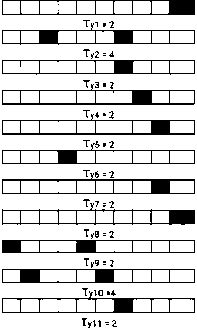

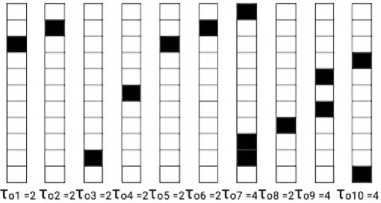

Для определения зависимости физико-механических свойств от параметров строения тканей однослойных переплетений разработаны и проанализированы 4 переплетения с различным количеством связей основы и утка в пределах переплетения. В структуре разработанных переплетений уменьшается количество связей основы и утка, характеризуемых количеством пересечений нитей основы нитями утка (τу), количеством пересечений нитей утка нитями основы (τо). На рисунке 1 представлено переплетение ткани (а) и отдельные то

2 Т

123456789 ТО

а

б (b)

о1 = То2 = ТоЗ = То4 = То5 = Тоб = То7 = То 8= То9 = 8 ТоЮ—8

в (с)

Рисунок 1 – Переплетение ткани образец № 1 (а), графическое изображение нитей утка (б) и основы (в) Figure 1 – Fabric weave sample № 1 (a), graphic representation of weft (b) and warp (c) threads

б (b)

в (с)

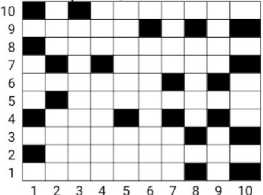

Рисунок 2 – Переплетение ткани образец № 2 (а), графическое изображение нитей утка (б) и основы (в) Figure 2 – Fabric weave sample № 2 (a), graphic representation of weft (b) and warp (c) threads

б (b)

в (с)

Рисунок 3 – Переплетение ткани образец № 3 (а), графическое изображение нитей утка (б) и основы (в) Figure 3 – Fabric weave sample № 3 (a), graphic representation of weft (b) and warp (c) threads

а

б (b)

в (с)

Рисунок 4 – Переплетение ткани образец № 4 (а), графическое изображение нитей утка (б) и основы (в) Figure 4 – Fabric weave sample № 4 (a), graphic representation of weft (b) and warp (c) threads

нити основы (б) и утка (в) для определения τ у и τ о для каждой нити, их средних значений в пределах раппорта переплетения.

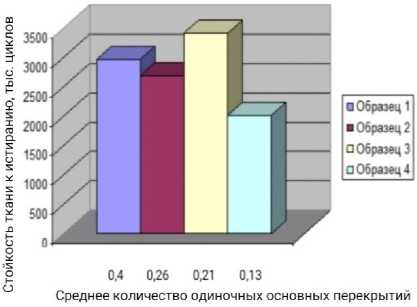

При анализе опытных образцов тканей разработанных переплетений была исследована взаимосвязь количества одиночных основных перекрытий в раппорте переплетения с потребительской усадкой и со стойкостью готовой ткани к истиранию. Так как количество основных и уточных нитей в раппорте переплетения в опытных образцах различно, то целесообразно анализировать зависимость исследуемого показателя от среднего количества одиночных основных перекрытий в раппорте. Это величина определяется отношением количества одиночных основных перекрытий к общему количеству одиночных основных и одиночных уточных перекрытий в раппорте, определяемому произведением раппорта по основе (Ro) на раппорт по утку (Ry). Результаты исследования параметров строения и средние значения потребительской усадки приведены, в таблице 1.

На рисунке 5 представлена диаграмма зависимости стойкости готовых тканей к истиранию от среднего количества одиночных основных перекрытий в раппорте переплетения ткани.

Результаты исследования зависимости разрывной нагрузки и разрывного удлинения от параметров строения опытных образцов однослойных тканей приведены в таблице 2.

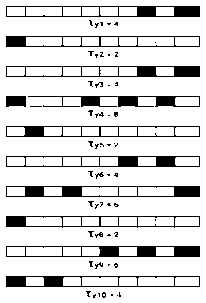

Для определения зависимости физико-механических свойств от параметров строения разработанных многофактурных тканей, разработаны 8 переплетений, содержащих различное количество слоёв.

Таблица 1 – Результаты исследований опытных образцов однослойных тканей

Table 1 – Results of studies of experimental samples of single-layer fabrics

|

Показатель |

Образец 1 |

Образец 2 |

Образец 3 |

Образец 4 |

|

Общее количество одиночных основных и одиночных уточных перекрытий в раппорте |

100 |

80 |

100 |

110 |

|

Количество одиночных основных перекрытий в раппорте переплетения |

40 |

21 |

21 |

14 |

|

Среднее количество одиночных основных перекрытий |

0,4 |

0,2625 |

0,21 |

0,1272 |

|

Потребительская усадка по утку, % |

2,8 |

3,2 |

3,7 |

4,2 |

|

Потребительская усадка по основе, % |

1,6 |

2,1 |

2,4 |

3,0 |

в раппорте переплетения

Рисунок 5 – Результаты исследования стойкости к истиранию опытных образцов однослойных тканей Figure 5 – Results of the study of abrasion resistance of experimental samples of single-layer fabrics

Переплетение № 1 полое, состоит из пяти слоёв: верхнего слоя, переплетающегося с утком по рубчиковому переплетению и не соединённого с остальными слоями и четырёх слоёв, соединённых между собой по принципу соединения многослойных тканей, в котором одна из систем нитей выделена как прижимная, дополнительно соединяющая собой слои. Двухслойные переплетения № 2 и № 5 с дополнительными нитями утка, которые будут разуплотнять структуру ткани, верхний и нижний слои которой создают эффект полотняного переплетения. Переплетения № 3 и № 4 имеют строение смешанного гобелена на базе основных гобеленов с рубчиковым эффектом. Переплетение № 6 представляет собой просвечивающее переплетение с раппортом 10. Переплетение № 7 полое четырёхслойное, верхний слой которого не соединён с остальными и переплетается с утком по полотну, нижние три слоя соединены нитями утка по принципу соединения многослойных переплетений по полотняному переплетению. Переплетение № 8 представляет собой классическую пятислойную структуру, слои которой соединены между собой по полотняному переплетению.

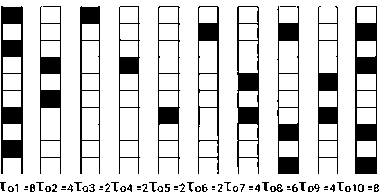

Опытные образцы были наработаны последовательно на одном и том же ткацком станке с одинаковым количеством нитей основы в заправке, сматывание нитей основы в процессе ткачества производилось с одного навоя. В процессе формирования структур опытных образцов с различным количеством слоёв из одного и того же количества нитей, основа и уток располагались на разных расстояниях друг от друга как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, что повлекло за собой различную плотность нитей в слоях ткани и их извитость. Показатель уработки нитей основы и утка является своеобразным индикатором применения того или иного переплетения. В таблице 3 представлены средние значения результатов исследований образцов, имеющих в своей структуре разное количество слоёв, с использованием в качестве утка котонинсодержащей пряжи линейной плотности 50 текс.

Аналогичным образом исследованы опытные образцы с использованием в утке котонинсодержащей пряжи линейной плотности 110 текс.

Таблица 2 – Результаты исследования разрывной нагрузки и разрывного удлинения опытных образцов однослойных льняных тканей

Table 2 – The results of the study of the breaking load and breaking elongation of prototypes of single-layer linen fabrics

|

Показатель |

Образец 1 |

Образец 2 |

Образец 3 |

Образец 4 |

|

Среднее количество пересечений нитей основы нитями утка ( τ у ) |

8 |

4,75 |

4,2 |

2,5 |

|

Среднее количество пересечений нитей утка нитями основы ( τ о ) |

8 |

3,4 |

4,2 |

2,6 |

|

Разрывное удлинение по утку, мм |

69 |

69 |

68 |

67 |

|

Разрывная нагрузка по утку, Н |

627 |

625 |

624 |

617 |

|

Разрывное удлинение по основе, мм |

35 |

28 |

25 |

26 |

|

Разрывная нагрузка по основе, Н |

506 |

443 |

436 |

432 |

Таблица 3 – Результаты исследования опытных образцов готовых тканей

Table 3 – Results of the study of experimental samples of finished fabrics

|

№ пере-плетения |

Разрывная нагрузка, Н |

Ширина ткани, см |

Плотность ткани по основе в слоях, нитей/10 см |

Плотность ткани по утку в слоях, нитей/10 см |

Воздухопроницаемость, дм3/м2с |

|

|

По основе |

По утку |

|||||

|

1 |

259 |

598 |

138 |

31 – верхний, 156 – нижний |

140 – верхний, 140 – нижний |

390 |

|

2 |

290 |

605 |

148 |

79 – верхний, 79 – нижний |

130 – верхний, 130 – нижний |

300 |

|

3 |

390 |

580 |

149 |

178 |

261(один слой) |

259 |

|

4 |

380 |

569 |

150 |

177 |

260 (один слой) |

268 |

|

5 |

245 |

490 |

148 |

90 – верхний, 90 – нижний |

129 – верхний, 130 – нижний |

350 |

|

6 |

320 |

592 |

149 |

178 |

259 (один слой) |

386 |

|

7 |

286 |

558 |

130 |

50 – верхний, 151 – нижний |

69 – верхний, 207 – нижний |

450 |

|

8 |

290 |

582 |

128 |

202 |

278 (один слой) |

420 |

Анализ полученных результатов

Из таблицы 1 видно, что при увеличении среднего количества одиночных основных перекрытий в раппорте однослойных тканей, уменьшается их потребительская усадка как по основе, так и по утку. Это связано с тем, что льносодержащая пряжа имеет большую склонность к усадке, находясь в более свободном состоянии. Необходимо отметить, что в исследуемых опытных образцах на площади раппорта одиночные основные перекрытия размещены в основном отдельно друг от друга, что увеличивает количество связей нитей одной системы с другой и требуются дополнительных исследований, так как при другом расположении основных перекрытий относительно друг друга данная зависимость, возможно, не будет подтверждена.

Анализ рисунка 1 показывает, что величина стойкости тканей к истиранию не зависит от среднего количества основных перекрытий в раппорте, так как при уменьшении этой величины, наблюдается как увеличение стойкости ткани к истиранию (образец 3), так и уменьшение этого показателя (образец 4, 2). Таким образом, необходимо исследовать зависимость стойкости ткани к истиранию и остальных физико-механических характеристик ткани от количества пересечений нитей утка нитями основы и нитей основы нитями утка (от среднего τо и τу).

Анализ таблицы 2 показывает, что при уменьшении количества пересечений систем нитей, наблюдается уменьшение величины разрывного удлинения и разрывной нагрузки ткани. При условии использования декоративной ткани в качестве обивочного материала для мебели, целесообразно стремиться к увеличению значений стойкости ткани к истиранию, разрывной нагрузки и разрывного удлинения ткани как по основе, так и по утку. Поэтому при проектировании структуры и разработке переплетений для фрагментов узора разрабатываемой жаккардовой ткани необходимо использовать переплетения, содержащие наибольшее количество пересечений систем нитей. Таким образом, на основании анализа образцов однослойных переплетений, логично сделать вывод о том, что в двухслойной структуре ткани будет наблюдаться аналогичная зависимость наиболее важных физико-механических показателей от количества пересечений нитей основы нитями утка и пересечений нитей утка нитями основы.

Средние значения плотности суровой ткани по утку для всех опытных образцов составляет 260 нитей на 10 см, по основе – 169 нитей на 10 см. Так как все опытные образцы подверглись заключительной отделке в виде стирки в свободном состоянии, то изменение плотности готового образца ткани того или иного переплетения характеризует влияние этого переплетения на внутреннюю структуру, а именно, на характер перемещения нитей в слоях.

Анализ результатов испытаний опытных образцов, имеющих в своём строении различное количество слоёв, позволяет сделать вывод о том, что при использовании многослойных переплетений (переплетения № 1, 7, 8) существенно возрастает воздухопроницаемость ткани при незначительном уменьшении разрывной нагрузки как по основе, так и по утку, что обусловлено уменьшением плотности нитей в слоях и увеличением расстояний между нитями, снижением извитости и уменьшением количества связей нитей в пределах общего раппорта. Это доказывает, что на разрывную нагрузку ткани одного и того же сырьевого состава влияют переплетения нитей в ткани, вид переплетения в верхнем и изнаночном слое, а так же характер соединения слоёв и переплетения нитей утка, которые, в свою очередь, могут быть охарактеризованы длиной уточного настила нитей, а точнее – количеством перекрываемых основных нитей одиночными уточными перекрытиями, расположенными подряд. Уменьшение ширины ткани приводит к увеличению её плотности по основе, что закономерно. При этом, чем больше плотность ткани по основе и (или) по утку, тем больше толщина в многослойных тканях из-за стремления нитей расположиться в слоях друг под другом.

При изготовлении ткани, содержащей в своей структуре переплетения, содержащие различное количество слоёв, необходимо учитывать разницу в уработке основных нитей, намотанных на один ткацкий навой, а так же изменение ширины ткани в зависимости от вида используемого переплетения с целью поддержания постоянной ширины ткани в пределах раппорта жаккардового рисунка.

Выводы

Разработанная костюмная льносодержащая ткань сложного строения с использованием в структуре переплетений с различным количеством слоёв, обладает повышенной воздухопроницаемостью, соответствующей требованиям, предъявляемым к костюмным тканям и превышающей требуемые величины этого показателя практически в три раза, что положительно сказывается на комфортности использования и говорит о хороших гигиенических характеристиках. К тканям декоративного назначения этот показатель не нормируем.

Исследована взаимосвязь количества одиночных основных перекрытий в раппорте переплетения с потребительской усадкой готовых тканей и с их стойкостью к истиранию, выявлено, что величина истирания ткани не зависит от среднего количества одиночных основных перекрытий в раппорте, так как при его уменьшении, наблюдается как увеличение стойкости ткани к истиранию, так и уменьшение. Потребительская усадка увеличивается как по основе, так и по утку с уменьшением этого показателя. Поэтому данная зависимость действует относительно количества одиночных основных перекрытий, расположенных отдельно друг от друга на раппорте переплетения.

Определено, что при уменьшении количества связей нитей основы и утка в пределах раппорта переплетения, наблюдается уменьшение величины разрывного удлинения и разрывной нагрузки ткани.

При использовании котонинсодержащей пряжи линейной плотности 50 текс в качестве утка ширина ткани больше, чем при применении утка большего диаметра линейной плотности 110 текс, усиливающего фактур-ность рисунка переплетения.