Исследование влияния профессионального обучения на социальную адаптацию школьников с нарушением интеллекта

Автор: Хвастунова Елена Петровна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Научные исследования особенностей детей с нарушениями в развитии

Статья в выпуске: 2 (3), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности организации профессионального обучения в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида, трудовые способности, влияющие на выбор профессии и социальную адаптацию школьников с нарушением интеллекта.

Нарушение интеллекта, профессиональное обучение, профориентация, социальная адаптация, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа viii вида, трудоустройство

Короткий адрес: https://sciup.org/14821421

IDR: 14821421

Текст научной статьи Исследование влияния профессионального обучения на социальную адаптацию школьников с нарушением интеллекта

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в обществе индивида необходимо включить в целенаправленный процесс социализации, одним из важнейших институтов которой является система образования. Особое значение образование имеет в процессе социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

Для специальной (коррекционной) школы VIII вида воспитание и обучение — это, прежде всего, повышение социального статуса выпускников, широкое вовлечение их в трудовую и общественную деятельность, создание реальных предпосылок их социальнопсихологической реабилитации и интеграции в обществе. Трудность решения этой задачи в первую очередь обусловлена недостатками психического развития, которые свойственны умственно отсталым детям.

Однако коррекционная направленность и четкая организация трудового обучения позволяют подготовить большинство выпускников школы VIII вида к квалифицированному труду. До 1991 г. трудоустройство выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида составляло ежегодно до 90—95% от их общего числа. За последние годы этот показатель сократился до 25—30%. Причиной данного положения стала ликвидация системы базовых предприятий, на которых ранее старшеклассники специальных школ проходили производственную практику и затем, как правило, трудоустраивались [4].

В настоящее время для лучшей социальной адаптации воспитанников увеличиваются сроки их обучения до 10—12 лет, открываются специальные группы в учреждениях начального профессионального образования по строительным (штукатур-маляр, столяр-плотник, плиточник, каменщик, слесарь) и сельскохозяйственным (озеленитель, овощевод, животновод) специальностям, по специальностям сферы обслуживания (обувщик, полиграфист, швея, вязальщица, кожгалантерейщик).

Профессиональная ориентация в школе VIII вида — это система психологопедагогических и медицинских мероприятий, помогающих выпускнику школы в выборе профессии с учетом его способностей и потребностей общества [8]. По мнению С. Л. Мирского, «умственно отсталые учащиеся очень редко сами выбирают профессию. Чаще всего их профессиональные интересы складываются под влиянием трудового обучения: учащиеся выбирают те специальности, по которым осуществляется их подготовка в школе. Многие выпускники школ не хотят работать по этой специальности» [7], поэтому перед школой VIII вида стоит задача — помочь учащимся в выборе профессии, которая соответствовала бы их возможностям.

Одним из решающих условий социальной адаптации учащихся с нарушением интеллекта является правильно организованное профессионально-трудовое обучение, которое состоит из следующих этапов.

Первый этап — 1—3-й классы. Он включает изучение трудовых возможностей учащихся в целях предварительного отбора для обучения определенному виду труда, соответствующему профессии. На этом этапе происходит профессиональное просвещение школьников — ознакомление с видами труда, изучаемыми в данной школе.

Второй этап — 4-й класс. Уточнение трудовых возможностей учащихся и завершение профотбора в рамках определенного вида труда.Начало работы по воспитанию положительного отношения к выбранной профессии.

Третий этап— 5—8-й классы. Пропаганда той профессии, по которой ведется обучение. Изучение способностей и наклонностей школьников сочетается с ориентацией на труд по конкретной узкой профессии (специальности).

Четвертый этап — 9-й класс. Адаптация учащихся к условиям производительного труда и к труду на производстве. Пропаганда профессии [6; 7].

Увеличение сроков профессионального обучения, изменение учебного плана и программ служат необходимыми, но не решающими факторами совершенствования профессиональной подготовки воспитанников школы VIII вида.Особое место отводится коррекции недостатков, присущих умственно отсталым школьникам.

Задачи индивидуальной коррекции решаются путем дифференцированного подхода к учащимся. Г. М. Дульнев выделил принципы, на основе которых осуществляется дифференцированный подход, определяются его цели и способы педагогического воздействия.

-

1. Всестороннее изучение учебнотрудовой деятельности ребенка и учет ведущих качеств личности (темперамента, характера, нейродинамических нарушений).

-

2. Ориентация на особенности развития учебной деятельности и личности школьника.

-

3. Опора на сохранные свойства учащегося и возможности их развития, восстановление наиболее нарушенных процессов трудовой деятельности.

-

4. Применение методов и приемов дифференцированного обучения во фронтальной работе учителя со всей учебнотрудовой группой.

-

5. Дифференцированный подход в процессе выполнения учебных заданий для предупреждения ошибочных действий, обусловленных особенностями учащихся.

-

6. Принцип прочности усвоения учебного материала.

-

7. Положительное отношение школьников к профессионально-трудовому обучению [3].

Таким образом, от динамики исправления индивидуальных недостатков трудовой деятельности школьников с нарушением интеллекта зависит продуктивность их обучения, а также степень их социальнотрудовой адаптации в дальнейшем.

Говорить об эффективности профессиональной подготовки учащихся с отклонениями в развитии можно, опираясь на данные о трудоустройстве выпускников. Нами обследованы 63 выпускника ГОУ «Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида ¹ 1», окончившие обучение 3—5 лет назад (табл.1).

Нет сомнения, что среди факторов, характеризующих степень социализации выпускников, ведущими являются самостоятельность при первичном поступлении на работу и выборе профессии, близость места жительства родителей к месту работы выпускника. А эффективность школьной подготовки во многом определяется адекватностью избранного вида труда направлениям профессионально-трудового обучения в школе VIII вида. В программу исследований нами были введены целенаправленные вопросы «Кто трудоустроил выпускника?», «Где трудоустроен выпускник?» и «По какой профессии (специальности) трудоустроен выпускник» [5].

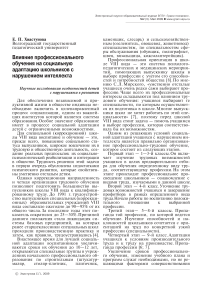

Отметим, что существенным фактором, влияющим на трудоустройство выпускников, является уч¸т особенностей психофизического развития учащихся школы VIII вида (см. рис. 1). Так, наибольшая роль в трудоустройстве выпускников принадлежит родителям. С их участием и под их воздействием трудоустроены 43,2% выпускников, с помощью школы-интерната — 20,1%, с помощью ПУ (профессионального учи-

Таблица 1

Социальный катамнез выпускников школы VIII вида

|

Год выпуска |

Количество выпускников |

Дальнейшее обучение в ПТУ |

Трудоустройство |

Не трудоустроены |

|

|

Инвалиды |

По другим причинам |

||||

|

2002/2003 |

15 |

15 |

13 |

2 |

— |

|

2003/2004 |

24 |

22 |

19 |

3 |

2 |

|

2004/2005 |

24 |

23 |

21 |

2 |

1 |

|

Всего |

63 |

60 |

53 |

7 |

3 |

лища) — 20,9%, самостоятельно — 15,8% учащихся. Значит ли это, что родители глубже, чем специальная школа, знают особенности своих детей? Безусловно, нет. Здесь, на наш взгляд, срабатывает несколько факторов.

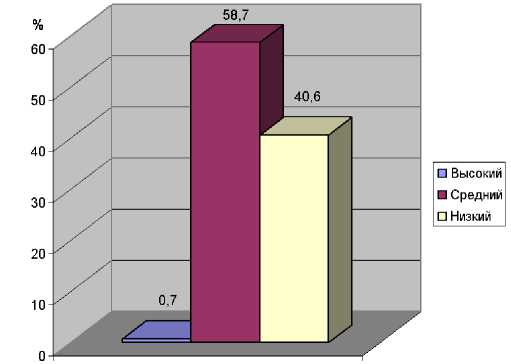

Рис. 1. Трудоустройство выпускников школы VIII вида

Во-первых, школа-интернат не имеет возможности осуществлять планомерное трудоустройство выпускников из-за отсутствия единой системы, координирующей основные направления профессионально-трудовой подготовки учащихся таких школ с потребностями каждого района г. Волгограда в работниках по обучаемым профессиям. Во-вторых, не имеет достаточной учебно-материальной базы профессионально-трудового обучения. В-третьих, специальная дефектологическая подготовка преподавателей профессиональных училищ оставляет желать лучшего.Все это побуждает родителей активно трудоустраивать своих детей.

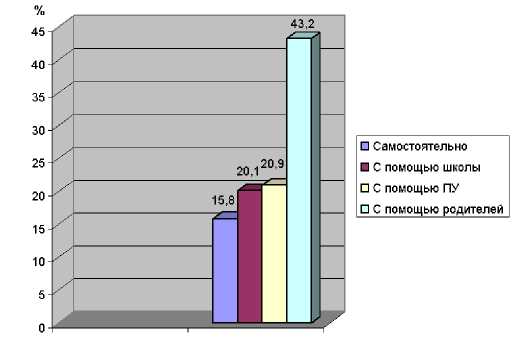

Рис. 2. География трудоустройства выпускников школы VIII вида

Вкомплексе изучаемых факторов, позволяющих в совокупности оценивать степень социализации выпускников, мы проанализировали информацию о географии трудоустройства, т.е.

выбор работы по месту жительства родителей или в других районах как внутри Волгограда, так и за его пределами (рис.2).

Данные свидетельствуют, что большинство выпускников школы-интерната (52,7%) независимо от профиля профессионально-трудовой подготовки в специальной школе трудоустраиваются по месту жительства родителей. На наш взгляд, это можно объяснить ослабленной социальной мобильностью, обусловленной неполноценностью интеллектуального развития, отсюда родители стремятся к тому, чтобы дальнейшая жизнь их детей проходила рядом, под опекой родных и близких. В процессе исследования установлено, что умственно отсталые выпускники, работающие под постоянным (непроизвольным) контролем близких, лучше адаптируются в трудовых коллективах, увереннее чувствуют себя, сознавая, что рядом с ними находятся родные, готовые дать совет и оказать помощь в любой ситуации.

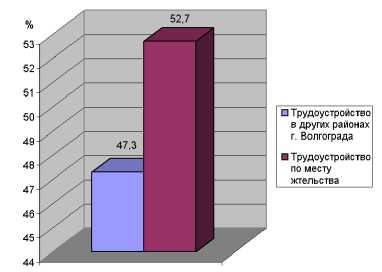

Мы проанализировали также информацию о степени соответствия избранных после окончания школы профессий основным направлениям специализации профессионально-трудового обучения в школе VIII вида (рис.3).

Рис. 3. Степень соответствия профессии выпускников профилям трудового обучения школы VIII вида

По профессиям школьной трудовой подготовки трудоустроены 52,7% от общего числа выпускников. Данные свидетельствуют, что достигнуть единства между профилями профессионально-трудового обучения и потребностями в рабочих кадрах удается пока в незначительной степени. Педколлективом школы еще слабо учитывается немаловажный фактор

«горизонтальной мобильности», т. е. влияния профессий (рода занятий ) родителей, имеющий в ряде случаев определяющее значение при выборе места работы.

В плане проводимого нами анализа представляют интерес данные, характеризующие достигнутые уровни квалификации (на момент обследования) выпускниками школы-интерната (рис.4).

Рис. 4. Уровень квалификации выпускников школы VIII вида

Процент выпускников, достигших высокого уровня квалификации, крайне незначителен — 0,7%. Это объясняется тем, что своеобразие психофизического развития умственно отсталых детей, происходящего на дефектной основе, при самых действенных формах и методах коррекции не дает возможности полностью снять негативные последствия, особенно в эмоциональноволевой сфере, имеющей определяющее значение для успешной социализации личности.

Вместе с тем обращает на себя внимание довольно высокий процент достигших средней квалификации (58,7%).Следует иметь в виду, что это стабильный состав хорошо выполняющих работы средней сложности выпускников. Нет сомнения, что группы выпускников высокой и средней квалификации (59,4%) составили лица с менее выраженными дефектами развития, которые легче корректировать в условиях специального обучения.

И, наконец, малоквалифицированные — 40,6% выпускников, с более глубокими нарушениями интеллекта и сопутствующими дефектами, где о каком-либо квалификационном росте речи быть не может. В данном случае, на наш взгляд, сказываются не только сниженные интеллектуальные возможности выпускников (хотя это и играет определенную роль), но и несовершенство системы профессиональной ориентации и професcионально-трудовой подготовки в школе-интернате; отсутствие специализированной помощи после выпуска из школы (аналогично той, которую получают от своих обществ выпускники школ для детей с недостатками слуха и зрения); крайне слабая (а порой полностью отсутствующая) разъяснительная работа специалистов-дефектологов в трудовых коллективах об особенностях психофизического развития и состояния трудоустроенных выпускников.

Не менее значимо, на наш взгляд, изучение вопроса о взаимоотношениях, складывающихся в процессе трудовой деятельности между непосредственным руководителем и выпускником. В результате анкетирования получены данные, представленные в табл.2.

Исследование уровня взаимоотношений в трудовом коллективе позволяет ещ¸ раз убедиться в том, что выпускники школы VIII вида, несмотря на особенности психофизического развития, восприятия окружающей жизни, коммуникабельности, оценки и самооценки на общем положительном фоне, по-разному относятся

Уровень взаимоотношений в трудовом коллективе, %

Таблица 2

|

Уровень взаимоотношений |

Отношение выпускника к руководителю |

Отношение руководителя к выпускнику |

|

Хорошее |

52,9 |

59,2 |

|

Удовлетворительное |

41,9 |

37,8 |

|

Безразличное |

5,0 |

0,5 |

|

Неудовлетворительное |

0,2 |

2,5 |

к своему руководителю. Аналогично проявляется отношение руководителей к ним. Однако представленные данные позволяют отметить некоторую неподготовленность руководителей к работе с ними, что нашло свое отражение в соотношении показателей неудовлетворительного отношения мастеров, бригадиров и выпускников. Выявленные данные могут служить ориентиром для педагогического коллектива школы VIII вида в специальном психологопедагогическом просвещении руководителей, работающих с выпускниками.

При изучении и анализе степени социализации выпускников мы получили информацию, характеризующую и такой важный вопрос, как наличие семьи и состояние внутрисемейных отношений. Напомним, что исследованием охвачен строго ограниченный контингент выпускников, которые закончили школу VIII вида 3—5 лет назад, их средний возраст колеблется в пределах 18—23 лет — это наиболее подходящий период для создания семьи. Изучение данного вопроса позволило выявить среди выпускников:

-

• холостых и незамужних — 59,9%;

-

• создавших семью — 36,8%;

-

• разведенных — 2,0%;

-

• матерей-одиночек — 1,3%.

Процесс создания семей у выпускников школы VIII вида протекает практически по общим закономерностям, присущим данному поколению. Отметим, что вступают они в брачные отношения немного позже. По-видимому, определяющим является влияние родителей (родственников), которые учитывают уровень социальной зрелости, интеллектуального развития своих детей. В преобладающем большинстве выпускники школы VIII вида при создании семьи ориентируются на равного себе партнера. С ним они обретают душевное спокойствие, ощущают равенство, находят взаимопонимание.

Вместе с тем проявляется ориентация на брак вне своего «круга». На наш взгляд, это можно объяснить тем, что при неглубоких и неосложненных формах умственной отсталости под благотворным воздействием коррекционно-развивающего обучения происходит нe только компенсация дефектов развития, но и сдвиги в уровнях оценки и самооценки. Такой выпускник при создании семьи ориентируется не на бывших учащихся специальной школы, а на партнеров с нормальным интеллектом, но социально отсталых, т.е. находит свою «социальную нишу». Кроме того, некоторые выпускники с возрастом осознают разницу между специальным и общим образованием, начинают стесняться своего состояния, пытаются скрыть факт окончания специально-коррекционной школы.

Таким образом, в процессе исследования получена информация, позволяющая провести сравнительный анализ различных сторон жизни, трудовой и общественной деятельности выпускников специальной (коррекционной) школы VIII вида, судить об эффективности их подготовки к самостоятельной жизни в обществе. Опираясь на данные о трудоустройстве выпускников, можно сделать вывод: большинство учащихся устраиваются на работу или продолжает учебу по такой же специальности, которую получили в школе VIII вида.

Анализ специальной педагогической и психологической литературы по исследуемой проблеме позволил сделать следующие выводы.

-

1. Профессионально-трудовое обучение учащихся с нарушением интеллекта должно строиться с учетом их индивидуальных, возрастных и психофизических особенностей.

-

2. В процессе формирования трудовой профессиональной направленности старшеклассников с отклонениями в развитии необходимо добиваться взаимодействия школы, семьи и общественности.

-

3. Профессионально-трудовое обучение решает задачу всестороннего развития учащихся. Оно вносит существенный вклад в физическое, умственное, эстетическое и нравственное развитие. Основная задача профессионально-трудового обучения — вооружить учащихся профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для работы по определенной специальности [4; 5].

Список литературы Исследование влияния профессионального обучения на социальную адаптацию школьников с нарушением интеллекта

- Васенков Г. В. Актуальные проблемы профессиональной подготовки умственно отсталых учащихся/Г. В. Васенков//Дефектология. 1998. № 4. С. 40-44.

- Волосовец Т. В. Проблемы трудо-устройства выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений и профессиональное образование инвалидов/Т. В. Волосовец//Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2002. № 4. С. 4-9.

- Дульнев Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе/Г. М. Дульнев. М.: Просвещение, 1969. С. 186.

- Завражин С. А. Адаптация детей с ограниченными возможностями/С. А. Завражин, Л. К. Фортова. М.: Акад. проект: Триста, 2005. С. 239-256.

- Замский Х. С. Совершенствование процессов социально-трудовой адаптации учащихся и воспитанников вспомогательной школы/Х. С. Замский. Кишинев: Штиинца, 1990.

- Мирский С. Л. Методика профес-сионально-трудового обучения во вспомогательной школе/С. Л. Мирский. М., 1988. 223 с.

- Мирский С. Л. Изучение трудовых возможностей учащихся вспомогательной школы/С. Л. Мирский//Дефектология. 1997. № 4. С. 16-18.

- Мозговой В. М. Основы олигофренопедагогики/В. М. Мозговой. М., 2006.