Исследование влияния радиационного фактора на структурно-анатомические показатели растений в условиях модельного эксперимента

Автор: Сысоева Е.С., Поливкина Е.Н., Паницкий А.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ионизирующее излучение, как экологический фактор, приводит к адаптационным процессам, влияющим на выживаемость, рост и развитие растений. Листовая пластина является перспективным органом-индикатором структурно-анатомических изменений вследствие накопления радиоактивных веществ. Цель данной работы заключалась в изучении влияния радиационного фактора на структурно-анатомические показатели листьев Phaseolus vulgaris L. в 3-х последовательных поколениях в условиях модельного эксперимента при корневом поступлении 90Sr. Растения выращивали на почвенных образцах с высокой удельной активностью 90Sr (5´108 Бк/кг), отобранных на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. В качестве основных структурно-анатомических параметров листа использовали толщину адаксиального и абаксиального эпидермиса, а также мезофилла. Отбор проб листьев производили после их полного формирования, затем консервировали Копенгагенской смесью. Мощность дозы от внутреннего и внешнего облучения для Phaseolus vulgaris L. за счёт 90Sr составила 9,5´10-1 Гр, что указывает на проявление адаптивных реакций, а не эффект гормезиса. Распределение 90Sr по органам Phaseolus vulgaris L. представлено убывающим рядом «листья>стебли>плоды». Установлены достоверные изменения толщины адаксиального и абаксиального эпидермиса, а также мезофилла листовой пластины (при p90Sr.

Ионизирующее излучение, листовая пластина, мезофилл, адаксиальный эпидермис, абаксиальный эпидермис, гомеостаз, структурно-анатомические параметры, радиобиология, охрана окружающей среды

Короткий адрес: https://sciup.org/170209556

IDR: 170209556 | УДК: 539.1.047:581.15 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-1-95-105

Текст научной статьи Исследование влияния радиационного фактора на структурно-анатомические показатели растений в условиях модельного эксперимента

В настоящее время особое внимание уделяют вопросу о способности растений адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды, которые могут оказывать негативное воздействие на природные популяции и экосистемы в целом [1, 2]. Пластичность и генетический ресурс растений, необходимые для адаптации, могут истощаться из-за увеличения интенсивности стрессовых воздействий [3]. Так как растения не могут избежать стрессовых условий среды, их стратегии минимизации последствий стрессовых воздействий ограничены специфическими изменениями в метаболических путях и модификацией экспрессии генов [4].

Ионизирующее излучение, как экологический фактор, приводит к адаптационным процессам, связанным с выживаемостью, ростом и развитием растений. Они отражают способность к динамическому равновесию между организмом и изменяющимися условиями среды существования, в частности радиационным фоном [5]. Каждому виду растений присущи определённые

границы адаптивной нормы к ионизирующим излучениям. Оптимальный уровень определяется естественным радиационным фоном. После облучения в растительных популяциях наблюдаются процессы восстановления их морфологической и анатомической структуры, в основном за счёт отмирания наиболее повреждённых клеток, а также в результате восстановительных процессов на клеточном и онтогенетическом уровнях [6]. Однако, исследования, проведённые рядом авторов через несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС в популяциях травянистых фитоценозов этой зоны, показали, что ионизирующее излучение оказывает угнетающее действие на некоторые виды растений: повышается число морфологических аномалий, изменяется структура популяций [7]. При этом отмечено и стимулирующее действие радиационного излучения на посевные качества семян древесных растений этой же зоны и повышение их устойчивости к облучению [8].

Под влиянием радиационного фактора наблюдаются изменения на различных уровнях биологической организации. На молекулярно-генетическом – генные мутации, нарушение воспроизведения генетического материала, обмена веществ. Изменения на органно-тканевом уровне могут заключаться в нарушении строения и функций тканей, и, как следствие, органов. Изменения же в популяциях и экосистемах включают в себя адаптацию к меняющимся условиям среды, нарушение биологического круговорота веществ и энергии [9].

В зависимости от условий облучения и вида растения радиационное воздействие может приводить как к ингибирующим, так и к стимулирующим эффектам на морфологическом уровне [10]. В частности, при увеличении α - и β -активности почвы происходит изменение внутренней структуры стебля: первичная кора, размеры паренхимных клеток, размеры ксилемных сосудов увеличиваются [11, 12]. В листьях изменяется форма эпидермальных клеток, их количество, однако, число слоёв столбчатого мезофилла остаётся неизменным. При этом, за счёт увеличения размеров клеток происходит утолщение листовой пластинки, а также увеличение числа проводящих элементов [13, 14]. Растительные популяции, подвергающиеся хроническому облучению, могут характеризоваться, с одной стороны, ускоренным мутационным процессом, а с другой – различными в зависимости от мощности дозы уровнями активации систем адаптации к стрессовым факторам окружающей среды [15]. В данном аспекте листовая пластина является перспективным органом-индикатором изменений структурно-анатомических показателей вследствие накопления радиоактивных веществ как при корневом, так и при фоллиарном поступлении. Таким образом, цель проведённого исследования заключалась в изучении влияния радиационного фактора на структурно-анатомические показатели листьев 3-х последовательных поколений Phaseolus vulgaris L. в условиях модельного эксперимента при корневом поступлении радионуклида 90Sr.

Материалы и методы

Модельный эксперимент

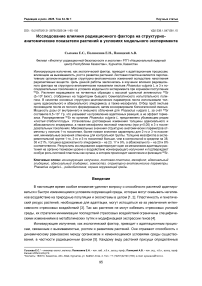

В качестве экспериментальной культуры использовали фасоль обыкновенную (Phaseolus vulgaris L.). Выбор исследуемой культуры обусловлен коротким вегетационным периодом (114-127 сут), устойчивостью к вредителям и болезням. Выращивание 3-х последовательных поколений Phaseolus vulgaris L. проводилось в контролируемых условиях экспериментальной оранжереи на почвенных образцах с территории бывшей испытательной площадки «4а» (рис. 1). Контрольную группу растений выращивали на фоновой почве с идентичными физико-химическими свойствами. В период с 1953 по 1957 гг. на площадке «4а» проводились исследовательские работы по созданию радиологического оружия в ракетном и бомбовом исполнении (оружие массового поражения невзрывного типа – боеприпасы с боевыми радиоактивными веществами (БРВ)). В качестве боевого снаряжения использовали жидкие и порошкообразные рецептуры, представлявшие собой радиоактивные отходы атомной промышленности, а также продукты, полученные после облучения специально подобранных веществ нейтронами работающего атомного реактора, т.е. путём образования наведённой активности. Испытания включали рассеяние БРВ путём подрыва отдельных снарядов, сброса бомб или распыления БРВ с самолётов. Почвы данной территории относятся к типу зональных светло-каштановых нормальных, неполноразвитых, характеризующихся защебнённостью [16]. Основные физико-химические свойства почвы, исполь- зованной в эксперименте, представлены в табл. 1.

Рис. 1. Схематичное расположение площадки «4а» на территории Семипалатинского полигона.

Таблица 1

Физико-химические свойства экспериментальных почвенных образцов

|

Гумус, % |

рН вод |

Ʃ солей (ммоль/ 100 г) |

Ca обмен (ммоль/ 100 г) |

Физ. глина (<0,01 мм), % |

Ил (<0,001 мм), % |

Csвa л , мгхкг-1 |

Srвa л , мгхкг-1 |

CaBan, мгхкг-1 |

|

3,2 |

6,9 |

2,7 |

3 |

25,2 |

6,3 |

0,4±0,1 |

25±3 |

(2,0±0,03)х10-3 |

Как видно из табл. 1, почвы, использованные в эксперименте, по механическому составу относятся к легкосуглинистым (содержание физической глины 25,2%) с низким содержанием гумуса (3,2%) и слабокислой реакцией почвенного раствора (рН вод – 6,9).

Основным загрязнителем в почве данной площадки является радионуклид 90Sr, удельная активность которого в исследуемых почвах достигает 5 x 10 8 Бк/кг [16].

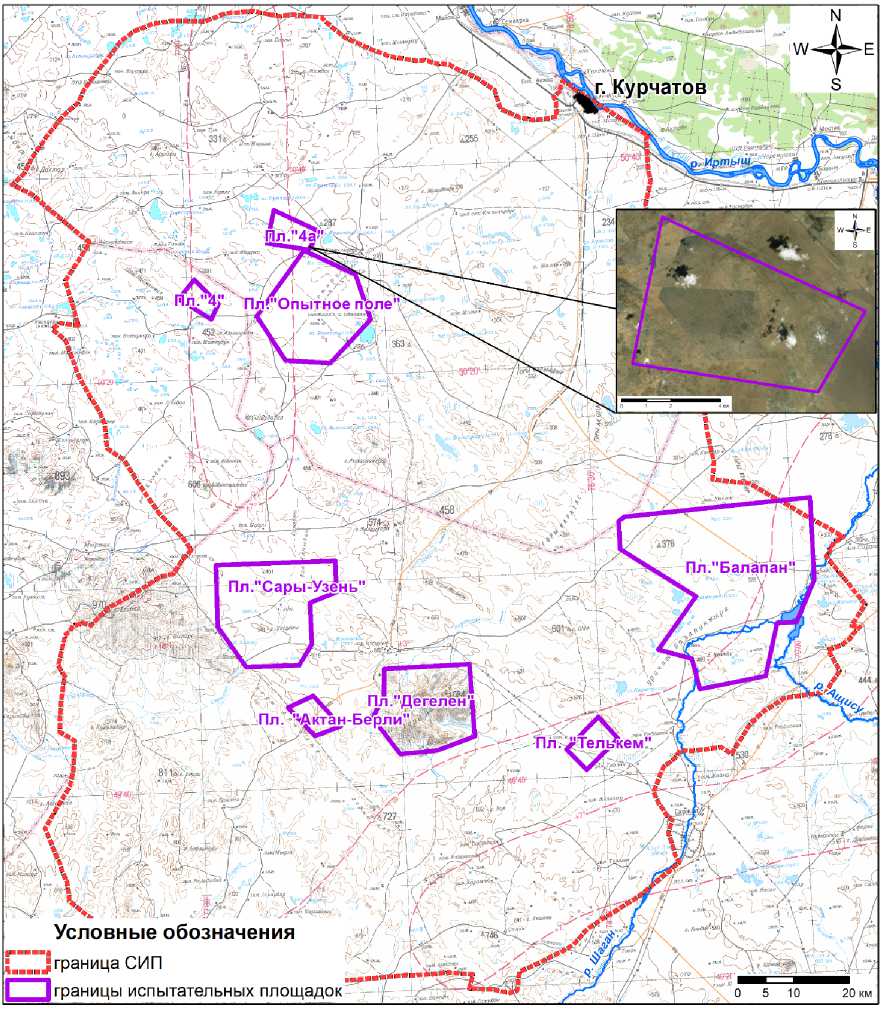

Посев 3-х последовательных поколений Phaseolus vulgaris L. производился сухими семенами (рис. 2). Масса семян, используемых при посадке, составила 1,5-2 г, при длине 2-2,5 см. В ходе эксперимента на протяжении всего вегетационного цикла поддерживалась оптимальная влажность почвы (50-60% от полной влагоёмкости), а также обеспечивались достаточный уровень освещённости (10000 Лк) и благоприятный температурный режим (20-27 °С) посредством систем фитоосвещения и терморегулирования.

Рис. 2. Схема вегетационного эксперимента.

Образцы листьев отбирали после их полного формирования в конце вегетационного развития в 3-кратной повторности, затем консервировали с использованием Копенгагенской смеси (70% спирта, 27% воды и 3% глицерина) [17]. Из консервированных образцов получали срезы при помощи санного микротома МЗП-01 «Техном» (РФ). Фрагмент листа, помещённый на замораживающее устройство микротома, перед каждым движением микротомного ножа автоматически поднимался на заданную высоту (толщину среза), которая зависела от состояния растения и жёсткости волокон. В среднем толщина среза для листа исследуемой культуры составила 30-60 мкм. Полученный срез ткани листа осторожно смывали с ножа на предметное стекло при помощи пипетки и дистиллированной воды, затем остатки воды удаляли фильтровальной бумагой и заме- няли её на 98% глицерин, поверх накладывали покровное стекло. Исследования полученных микропрепаратов проводили при помощи микроскопа Micros MC 300, с камерой Vision Cam V500/21 M (Австрия) при 4, 10, 20, 40 и 100х увеличении. Измерения структурно-анатомических параметров листовой пластины производили с использованием ПО BioWizad 4.2.

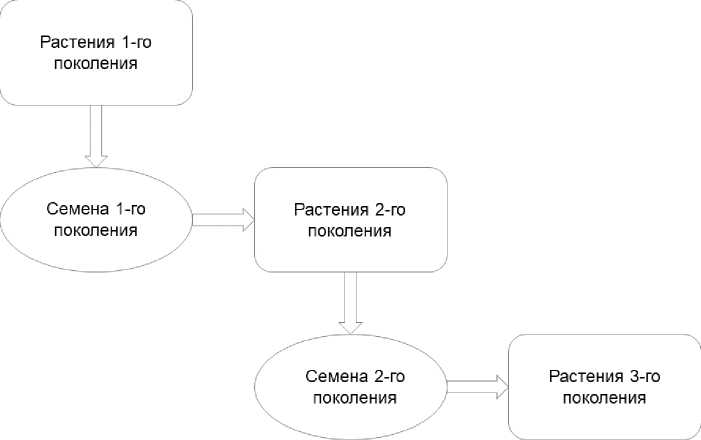

В качестве основных исследуемых параметров листа использовали толщину мезофилла, адаксиального и абаксиального эпидермиса (рис. 3).

Рис. 3. Поперечный срез листа Phaseolus vulgaris L. (увеличение 20 х ).

АдЭ – адаксиальный эпидермис; АбЭ – абаксиальный эпидермис; М – мезофилл.

Лабораторые исследования

Радионуклидный анализ. Пробы растений промывали и ополаскивали дистиллированной водой, затем высушивали при температуре 80-100 °С в сушильном шкафу до постоянной массы, после чего подвергались грубому измельчению до длины 1-3 см при помощи секатора. Более тонкое измельчение проводилось на лабораторной мельнице. Измельчённая проба обугливалась в муфельной печи при начальной температуре 200-250 °С, с постепенно повышающейся температурой до 350-400 °С. Обугленные пробы передавали на радиохимическое выделение с последующим бета- и альфа-спектрометрическим измерением.

Пробы почвы высушивали до воздушно-сухого состояния в сушильном шкафу при температуре 60-70 °С, затем после удаления включений весь объём пробы тщательно перемешивали, истирали в фарфоровой ступке и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм. После этого методом квартования отбирали необходимые навески почвы для определения удельной активности 90Sr.

Измерение удельной активности радионуклидов в пробах почвы и растений осуществляли в соответствии со стандартизированными методическими указаниями [18, 19]. Радионуклид 90Sr определяли радиохимическим выделением с последующим измерением на бета-спектрометре TRI-CARB для растительных проб и на бета-спектрометре «Прогресс» для проб почвы. Предел обнаружения для 90Sr составил 1-20 Бк/кг, а погрешность измерений не превышала 15%.

Контроль качества. Исследования выполняли с использованием аналитического и испытательного оборудования, прошедшего поверку согласно Закону Республики Казахстан от 7 июля 2000 г № 53-II «Об обеспечении единства измерений». Для контроля качества результа- тов анализа в каждую партию из 10 исследуемых образцов добавляли один «повторный», который рандомно выбирали из исследуемой партии. Так же, для контроля возможного перекрёстного загрязнения образцов, в партию из 10 проб вводили «контрольный» образец, который формировался из образцов с известным содержанием радионуклидов. Анализ «повторного» и «контрольного» образцов проводили одновременно со всеми остальными образцами анализируемой партии.

Статистическая обработка результатов. Всего подготовлено 300 микропрепаратов листа, произведено около 2400 измерений 3-х структурно-анатомических параметров листа Phaseolus vulgaris L. Для каждого из исследуемых параметров определяли минимальные и максимальные значения, рассчитывали среднее арифметическое и ошибку среднего арифметического, медиану, среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации.

Перед началом обработки полученных данных проводили проверку выпадов для исключения из полученных выборок резко отличающихся значений (артефактов). Проверка данных производили по критерию, равному нормированному отклонению исследуемого выпада [20].

T = — >Tst , (1)

где T – критерий выпада; V – выделяющееся значение (артефакт); М – среднее арифметическое для исследуемой выборки; σ – среднее квадратичное отклонение для исследуемой выборки; Т st – стандартные значения критерия выпадов.

Для сравнения эмпирического распределения с теоретическим применяли критерий Колмогорова-Смирнова ( X ), который рассчитывается согласно выражению:

^ эмпир ^, (2)

где D – максимальное значение абсолютной разности между накопленными частотами эмпирического и теоретического распределений; n – объём выборки.

Полученные значения критерия (при уровне значимости р=0,05) во всех случаях меньше теоретических значений, что говорит о нормальном распределении значений в выборке [21].

Результаты и обсуждение

В результате исследования установлено, что наиболее интенсивное накопление 90Sr в органах Phaseolus vulgaris L. характерно для листовой пластины (~ 4,4 x 10 6 Бк/кг), меньшее содержание зафиксировано в стеблях (~ 2,3 x 10 6 Бк/кг), минимальное накопление, с разницей на один порядок, отмечено в плодах исследуемой культуры (~ 7,7 x 10 5 Бк/кг).

Оценка дозовых нагрузок внутреннего и внешнего облучения растений проводилась согласно рекомендациям Публикации 108 МКРЗ [22]. Мощность дозы внутреннего и внешнего облучения растений рассчитывалась как произведение удельной активности радионуклида в растении на соответствующий дозовый коэффициент:

D=Axd , (3)

где A – удельная активность сырой пробы растения или удельная активность подстилающей почвы (Бк/кг); d – дозовый коэффициент внутреннего или внешнего облучения растения (мкГр/сут)/(Бк/кг).

Согласно проведённым расчётам, мощность внутренней поглощённой дозы за счёт 90Sr для Phaseolus vulgaris L. за вегетационный период (114-127 сут) составила 9,5x10-1 Гр, доза от внешнего облучения незначительна и составляет порядка 1,7x10-4 Гр. Суммарная мощность до- зы от внутреннего и внешнего облучения для исследуемой культуры превышает предел малых доз (0,1 Гр) [23, 24]. Таким образом, растения проявляют адаптивные реакции в ответ на высокие дозы ионизирующего излучения, значительно отличающиеся от гормезиса.

Таблица 2

Средние значения анатомических параметров листа

|

Параметр |

Вариационно-статистические показатели |

||||||

|

Диапазон изменения |

x ±SD, мкм (о) CV, % |

Ме |

|||||

|

эксп. |

контр. |

эксп. |

контр. |

эксп. |

контр. |

||

|

1-ое поколение (n=300) |

|||||||

|

s ад.э. |

8-19 |

7-14 |

13±0,2 (3) 19 |

10±0,1 (1,5) 14 |

13 |

10 |

|

|

s аб.э. |

8-22 |

7-17 |

15±0,2 (3) 21 |

12±0,1 (2) 15 |

15 |

12 |

|

|

s мф. |

104-282 |

83-177 |

202±3 (43) 21 |

125±2 (27) 21 |

199 |

113 |

|

|

2-ое поколение (n= |

300) |

||||||

|

s ад.э. |

8-16 |

7-14 |

12±0,1 (2) 13 |

10±0,1 (2) 18 |

12 |

10 |

|

|

s аб.э. |

9-19 |

7-17 |

13±0,1 (2) 14 |

12±0,2 (2) 19 |

14 |

12 |

|

|

s мф. |

102-258 |

83-177 |

194±2 (29) 15 |

124±2 (25) 20 |

190 |

117 |

|

|

3-е |

поколение (n=300) |

||||||

|

s ад.э. |

8-16 |

7-14 |

11±0,2 (1,7) 14 |

10±0,1 (2) 18 |

11 |

10 |

|

|

s аб.э. |

9-19 |

7-17 |

13±±0,1 (2) 16 |

12±0,1 (2) 20 |

13 |

12 |

|

|

s мф. |

102-258 |

83-177 |

155±2 (25) 18 |

123±2 (22) 21 |

154 |

114 |

|

Примечание: s ад.э. – толщина адаксиального эпидермиса, мкм; s аб.э. – толщина абаксиального эпидермиса, мкм; s мф. - толщина мезофилла, мкм; x ±SD - среднее арифметическое, ошибка среднего арифметического; Ме – медиана; σ – среднеквадратичное отклонение; CV – коэффициент вариации, %.

На основании результатов исследования для листьев Phaseolus vulgaris L. установлены достоверные изменения изучаемых структурно-анатомических показателей (при p<0,05) в 3-х последовательных поколениях. Согласно полученным данным (табл. 2) наиболее высокие значения исследуемых параметров отмечены у листьев растений 1-го поколения: толщина адаксиального эпидермиса – 13 мкм, толщина абаксиального эпидермиса – 15 мкм, толщина мезофилла – 202 мкм. Более низкие значения характерны для листовой пластины 2-го и 3-го поколений: толщина адаксиального эпидермиса – 12 и 11 мкм, толщина абаксиального эпидермиса – 13 мкм, толщина мезофилла – 194 и 155 мкм. Минимальные же значения структурно-анатомических параметров отмечены для листьев контрольной группы: толщина адаксиального эпидермиса – 10 мкм, толщина абаксиального эпидермиса – 12 мкм, толщина мезофилла – 125 мкм.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев значение медианы почти совпадает со средним значением структурно-анатомических параметров как в экспериментальной, так и в контрольной выборках. Данный факт указывает на однородность исследуемых данных, что подтверждают коэффициенты вариации, значения которых во всех случаях значительно ниже 50%. Так, максимум вариации отмечен для абаксиального эпидермиса и мезофилла (26%), а минимум – для адаксиального эпидермиса (13%).

Толщина мезофилла в экспериментальной группе 1-го, 2-го и 3-го поколений больше, чем в контрольной в среднем на 38, 36 и 21%, толщина адаксиального эпидермиса – на 23, 17 и 9%, а абаксиального – на 20 и 8% соответственно. В листьях растений 3-го поколения толщина адаксиального и абаксиального эпидермиса на 15 и 13% достоверно меньше по сравнению с 1-ым поколением.

Увеличение толщины тканей Phaseolus vulgaris L. может быть обусловлено тем, что при неблагоприятных условиях в клетках растений возрастает содержание протекторных веществ (углеводов, аминокислот), участвующих в защитных реакциях и стабилизирующих состояние цитоплазмы, что приводит к увеличению размеров клеток и толщины тканей [25, 26]. Также, накапливаясь в апопласте листовой пластины, 90Sr образует слабые связи с моносахаридами, в результате чего может возрастать пластичность клеточных оболочек [27, 28]. В совокупности действие этих факторов, вероятно, спровоцировало увеличение размера клеток листьев Phaseolus vulgaris L., и, соответственно, тканей. В результате установленных изменений, произошедших в листовой пластине, увеличивается площадь для фотосинтеза, замедляется проникновение поллютантов в более глубокие слои тканей, уменьшается потеря воды через испарение (транспирацию), что способствует поддержанию гомеостаза организма на клеточном уровне биологической организации.

Заключение

В результате проведённых исследований на примере культуры Phaseolus vulgaris L. выявлены механизмы адаптивных реакций на ионизирующее излучение вследствие интенсивного накопления 90Sr листовой пластиной, приводящие к поддержанию гомеостаза организма на клеточном уровне. Установлено, что ионизирующее излучение вызывает увеличение толщины мезофилла, адаксиального и абаксиального эпидермиса листовой пластины.

Наиболее высокие значения исследуемых структурно-анатомических параметров отмечены у растений 1-го поколения, более низкие значения характерны для листовой пластины 2-го и 3-го поколений, минимальные значения отмечены для контрольной группы, что подтверждает особую роль листовой пластины как органа, в котором происходит накопление и фиксация поллютантов, в частности 90Sr.

Результаты также могут быть применены при разработке принципов и методов оценки состояния биоценозов и экосистем в условиях радиоактивного загрязнения.

Исследования выполнены в рамках научно-технической программы BR24792713 «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан».