Исследование влияния широкополосного излучения на распределение интенсивности, формируемое дифракционным оптическим элементом

Автор: Карпеев Сергей Владимирович, Алфров Сергей Владимирович, Хонина Светлана Николаевна, Кудряшов Сергей Иванович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 4 т.38, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований хроматических свойств дифракционного оптического элемента (ДОЭ), предназначенных для управления лазерной абляцией. Рассмотрено как влияние отклонения длины волны излучения от расчётной при изготовлении ДОЭ, так и влияние уширения спектра, возникающего из-за малой длительности импульса. Первое явление экспериментально исследовано на макете с непрерывным лазером, а второе - в реальных условиях абляции металлических плёнок, нанесённых на диэлектрик. Показано, что отклонение длины волны от расчётной можно использовать для целевого преобразования формы области фокусировки. Явления же, связанные с уширением спектра, не приводят к каким-либо значимым последствиям при выбранных параметрах лазерного пучка.

Фемтосекундные явления, бинарная оптика, фазовый сдвиг, неизображающая оптика, хроматизм, дифракционный оптический элемент (доэ)

Короткий адрес: https://sciup.org/14059294

IDR: 14059294

Текст научной статьи Исследование влияния широкополосного излучения на распределение интенсивности, формируемое дифракционным оптическим элементом

В настоящее время обработка материалов лазерным излучением, наряду с традиционными методами, основанными на механическом, электрохимическом, электрофизическом и физико-химическом воздействиях, занимает одну из лидирующих позиций. Известны методы лазерной обработки материалов, основанные на управлении распределением интенсивности в фокальной области на основе фазовой модуляции исходного пучка с помощью дифракционных оптических элементов [1, 2], однако эти методы были разработаны в рамках параксиальной скалярной теории. При острой фокусировке механизм формирования распределения интенсивности принципиально сложнее. Кроме того, при острой фокусировке необходимо учитывать фазово-поляризационные преобразования, влияющие на распределение интенсивности в фокальной плоскости [3, 4].

Поскольку имеется поляризационная зависимость поглощения излучения в металлах, причём у разных металлов она разная, эффективность применения пучка с некоторой неоднородной поляризацией требует каждый раз отдельного исследования. Наибольшее внимание исследователей, в силу своих особых свойств, привлекают цилиндрические векторные пучки [5], и в особенности пучки с радиальной и азимутальной поляризациями излучения, имеющие определённые преимущества при обработке материалов [6– 9]. Методы формирования пучков с азимутальной и радиальной поляризацией, основанные на применении волновых пластинок и ДОЭ [10, 11], весьма сложно адаптировать к задачам обработки материалов. Более удобными для таких задач являются методы, основанные на применении двулучепреломляю-щих кристаллов [12, 13]. Также весьма просты в реализации и эффективны различные типы секторных пластинок [14, 15]. Однако при использовании импульсных лазеров высокая пиковая мощность и ши- рокий спектр фемтосекундных импульсов существенно затрудняют применение вышеупомянутых методов формирования цилиндрических векторных пучков. Определённым компромиссом при решении таких задач может стать применение фазовых секторных пластинок, простейшей из которых является двухсекционная [16]. Суть метода заключается в том, что при внесении в пучок с линейной поляризацией излучения фазовой пластинки со ступенькой, расположенной поперек плоскости поляризации и дающей разность хода в половину длины волны, продольная компонента электрического поля в фокальной области достигает той же амплитуды, что и поперечная компонента. При этом формируется мода Гаусса– Эрмита, то есть пучок становится структурнонеоднородным, и в фокальной области образуется несколько максимумов интенсивности с различным соотношением продольных и поперечных компонент электрического поля в каждом из максимумов. Двухсекционная пластинка использовалась как для исследования поляризационной чувствительности зондов ближнепольного микроскопа [17, 18], так и для лазерной обработки [19]. Исследования, проведённые в [19], показали, что совместное воздействие неоднородной поляризации и структурированной интенсивности приводит к образованию кратеров необычной формы, одним из применений которых может стать плазмоника. Логическим продолжением этих исследований является применение пластинок с большим числом секций, дающих более сложные поляризационно-модовые распределения в области фокусировки. Но прежде следует заметить, что использование лазеров с ультракороткими импульсами [6–9] делает актуальным исследование хроматических свойств таких фазовых пластинок, поскольку излучение импульсных лазеров имеет существенно большую, чем у непрерывных, ширину спектра, доходящую до десятков нанометров. В работе [19] таких исследований не проводилось, а для минимизации хроматизма был ис- пользован материал с минимальной для данной длины волны дисперсией. Данная работа посвящена в основном исследованию влияния уширения спектра на работу фазовых пластинок с большим числом секторов, а также возможностей модификации формы области фокусировки при более существенном изменении длины волны.

Ранее подобные исследования проводились лишь для силовой фокусирующей дифракционной оптики, для которой расширение спектра приводит к появлению сферохроматизма [20, 21], по аналогии с классической рефракционной оптикой [22], а более существенное изменение длины волны – к появлению хроматизма положения [22]. Расширение спектра проявляется, в конечном счёте, в уширении функции рассеяния точки тем большем, чем больше спектральный диапазон. Однако для формирующей дифракционной оптики, когда силовую функцию несёт обычный рефракционный объектив, а ДОЭ лишь перераспределяет энергию в фокальной зоне [23], ситуация несколько иная и требует дополнительного исследования, являющегося одной из целей данной работы. Если продолжить эту аналогию дальше, а именно на тот случай, когда центральная длина волны используемого лазера отличается от расчётной для ДОЭ, то мы увидим более существенную разницу между обычной и дифракционной оптикой. Хроматизм положения, то есть смещение точки фокуса вдоль оптической оси возникнет и тут и там, правда, в разной степени, но для случая формирующей дифракционной оптики могут произойти существенные изменения и в распределении интенсивности в формируемой области, связанные с перераспределением количества света, идущего в разные порядки дифракции. В работе приведены конкретные примеры элемента, дающего на двух разных длинах волн две разные формы области фокусировки.

1. Моделирование

Для выяснения влияния отклонения длины волны излучения от расчётной, использованной при изготовлении ДОЭ, на картину в фокальной плоскости было выполнено численное моделирование с бинарными ДОЭ.

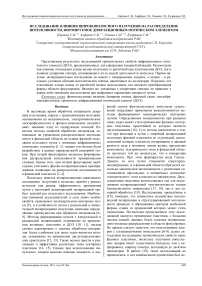

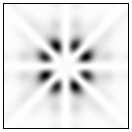

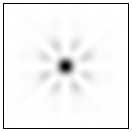

На рис. 1 показаны результаты фокусировки ( f = 1000 мм) Гауссова лазерного пучка с различной длиной волны, прошедшего дифракционный элемент с фазовым скачком на π -радиан для базовой длины волны 800 нм. Как видно из рисунка, при изменении базовой длины волны на 50 нм картина в фокальной плоскости практически не меняется.

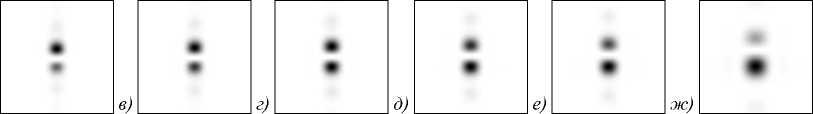

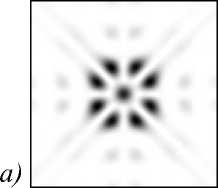

На рис. 2 показаны результаты фокусировки ( f = 1000 мм) Гауссова лазерного пучка с длиной волны 633 нм, прошедшего 4-секционный дифракционный элемент (рис. 2 а ) с высотой рельефа π -радиан для различных базовых длин волн. Как видно из рис. 2, при значительном изменении базовой длины волны большая доля энергии переходит в центральное пятно. Этот результат повторяется и для более сложной структуры оптического элемента (рис. 3). Данный эффект связан с тем, что при значительном отклонении длины волны от расчётной рельеф ДОЭ практически перестаёт работать и происходит фокусировка фактически обычного (неструктурированного) Гауссова пучка.

а)

б)

Рис. 1. Результаты фокусировки Гауссова лазерного пучка, прошедшего дифракционный элемент

а)

с фазовым скачком на π -радиан для базовой длины волны 800 нм, с различной длиной волны: 600 нм (а), 700 нм (б), 750 нм (в), 800 нм (г), 850 нм (д), 900 нм (е), 1200 нм (ж)

Рис. 2. Результаты фокусировки Гауссова лазерного пучка с длиной волны 633 нм, прошедшего 4-секционный дифракционный элемент (а) с высотой рельефа π-радиан, для различных базовых длин волн: 422 нм (б), 515 нм (в), 575 нм (г), 633 нм (д), 875 нм (е), 950 нм (ж)

в)

г)

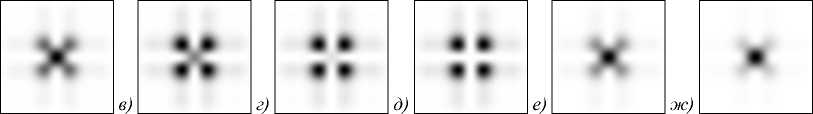

Рис. 3. Результаты фокусировки Гауссова лазерного пучка с длиной волны 633 нм, прошедшего 8-секционный дифракционный элемент (а) с высотой рельефа π -радиан, для различных базовых длин волн:

515 нм (б), 633 нм (в), 875 нм (г)

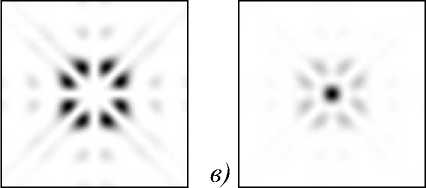

Заметим также, что дефокусировка в случае рассмотренных оптических элементов, которые можно считать «моданами» [23, 24], несущественно меняет поперечное распределение интенсивности. На рис. 4 показаны результаты, соответствующие рис. 3, но при значительной дефокусировке (∆f = 800 мм). Как вид- но, в основном структура пучка сохраняется, меняясь немного в деталях.

б)

Рис. 4. Результаты, аналогичные рис. 3, но с дефокусировкой: 515 нм (а), 633 нм (б), 875 нм (в)

2. Эксперимент

Для проведения экспериментального исследования была изготовлена четырёхсекторная фазовая пластинка (рис. 2 a ) из кварца, формирующая моду Эрмита– Гаусса (ЭГ) (1, 1). Выбор материала был обусловлен небольшой дисперсией в окрестности линии генерации лазера. Пластинка была получена фотолитографически с использованием жидкостного травления.

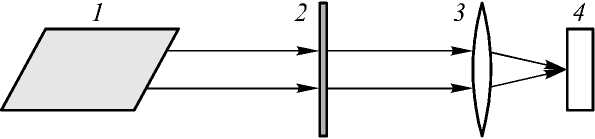

Для экспериментального исследования лазерной обработки материалов была собрана оптическая установка по схеме, показанной на рис. 5. В установке использовался иттербиевый волоконный лазер с длительностью импульса 200 фемтосекунд, средняя энергия в импульсах составляла около 200 нДж, но в процессе экспериментов несколько изменялась. Длина волны лазера составляла 515 нм. В эксперименте для фокусировки использовался 40× микрообъектив с числовой апертурой NA=0,65. Диаметр пучка был согласован со входным отверстием микрообъектива и составлял 8 мм. Позиционирование мишени осуществлялось автоматически с помощью моторизированной подвижки.

Рис. 5. Схема экспериментальной установки:

1 – Yb-лазер, 2 – фазовая пластинка, 3 – микрообъектив, 4 – металлическое зеркало (мишень)

Коллимированный Гауссов пучок падает на фазовую пластинку 2, и сформированная мода ЭГ (1, 1) фокусируется на мишени 4, причём мишень может двигаться как в поперечной плоскости, так и в продольном направлении для поиска фокальной области.

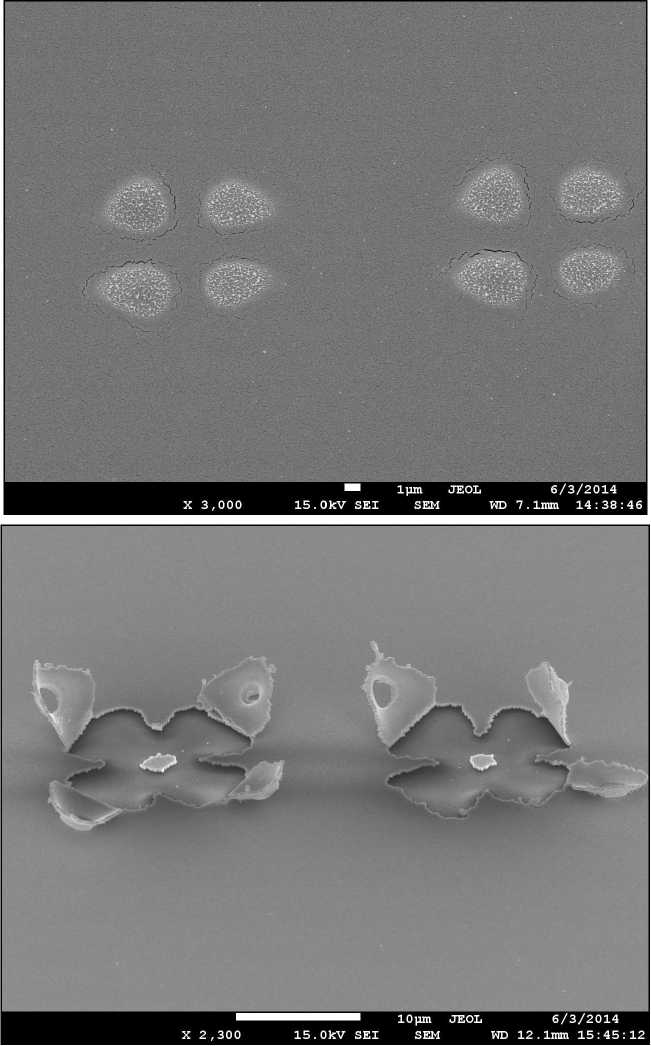

Снимки кратеров были получены с помощью электронного микроскопа (см. рис. 6).

При малой мощности излучения (рис. 6 а ) форма и размеры полученных кратеров соответствуют распределению интенсивности моды Эрмита–Гаусса (1, 1). Никаких видимых отклонений, связанных с уширением спектра, не наблюдается, что и было предсказано при моделировании (рис. 1 в , 1 д ). При большей мощности излучения (рис. 6 б ) участки металлического покрытия в области высокой интенсивности отслаиваются как единое целое и раскрываются, что, по-видимому, связано с направленным выносом вещества при существенном превышении порога абляции.

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность использования пропускающих ДОЭ для фемтосекундных лазерных импульсов, имеющих уширенный спектр. Отсюда вытекает следующая задача, связанная с исследованием свойств ДОЭ при более существенном изменении центральной длины волны. Чтобы разделить влияние этих двух различных факторов, можно использовать непрерывные лазеры с различными длинами волн. Действительно, к примеру, ширина спектра у импульсного титан-сапфирового лазера может достигать 20 нм, при центральной длине волны излучения 800 нм – 2,5% от длины волн, тогда как изменение длин волн при переходе от длины волны 532 нм к длине волны 633 нм составляет порядка 16 процентов при ширинах линий менее 0,1 нм.

а)

с помощью электронного микроскопа

Рис. 6. Снимки кратеров, полученные

б)

Схема экспериментальной установки при использовании непрерывного лазера принципиально не отличается от схемы на рис. 5, за исключением использования ПЗС-матрицы вместо мишени и длиннофокусной оптики с увеличением области фокусировки микрообъективом. Фокусировка осуществлялась объективом с фокусным расстоянием 300 мм. Использовались лазеры с длинами волн 633 нм и 532 нм. Элемент применялся тот же, что и в первом эксперименте.

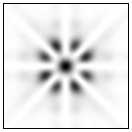

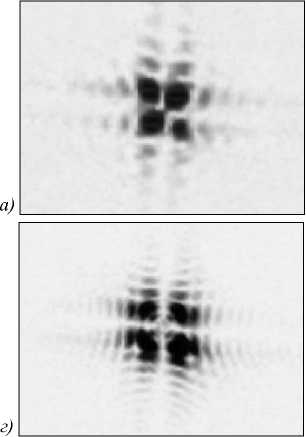

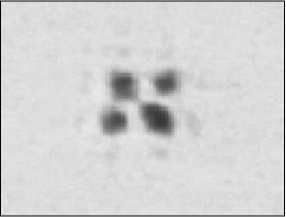

Полученные распределения интенсивности на разных расстояниях от фокуса приведены на рис. 7. Из рис. 7 видно, что, как и следовало ожидать, происходит формирование «чистых» (без дифракционных полос) распределений интенсивности по мере пере- хода в дальнюю зону (в фокальную плоскость линзы). При этом на длине волны, близкой к расчётной (532 нм), мы видим в фокусе, как это и должно быть, интенсивность моды ГЭ (1, 1). А вот для гелий- неонового лазера в фокусе мы наблюдаем появление дополнительного пятна в центре, в результате чего область фокусировки приобретает совершенно другой вид, сходный с крестом.

б)

д)

Рис. 7. Распределения интенсивности, сформированные фазовой пластинкой на разных расстояниях от фокуса – 50 мм (а, г); 30 мм (б, д); 0 мм (в, е) – для красного лазера с длиной волны 633 нм (а – в) и зелёного лазера с длиной волны 532 нм (г – е) (негативные изображения)

Это было предсказано при моделировании (рис. 2 д ) и легко объясняется тем, что дифракционная эффективность рельефа снижается при удалении от расчётной длины волны и свет перераспределяется частично в нулевой порядок, который и фокусируется объективом на оптическую ось, то есть центральная область становится заполненной. Таким образом, мы получаем преобразование формы области фокусировки за счёт перехода к другой длине волны, причём это преобразование происходит без потерь энергетической эффективности! Весьма интересно происходит и процесс формирования распределений интенсивности для разных длин волн. В частности, для красного лазера существует плоскость (рис. 3 б ), где уже пропадают дифракционные полосы, но пятно в центре ещё не появляется, то есть распределение сходно с распределением для зелёного лазера в фокусе, но отличается масштабом. Это можно объяснить тем, что углы дифракции высокочастотных помех существенно больше, чем угол числовой апертуры, и, таким образом, они уходят из рабочей области, не доходя до фокуса, то есть там, где фокального пятна ещё нет. Таким образом, для красного лазера один и тот же элемент может давать разные формы фокальной области.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант14-19-00114).

Заключение

Проведено исследование хроматических свойств ДОЭ, предназначенных для управления лазерной абляцией. Для пропускающего ДОЭ, изготовленного из кварца, не обнаружено влияния уширения спектра импульсного лазера на результаты абляции. Исследо- ваны также свойства ДОЭ на длине волны, отличной от расчётной (633 нм). Показано, что форма области фокусировки может быть изменена без потерь энергетической эффективности.