Исследование влияния синтетических поверхностно-активных веществ на рост и развитие почвенной цианобактерии Nostoc paludosum

Автор: Симакова Василина Сергеевна, Домрачева Людмила Ивановна, Фокина Анна Ивановна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (165), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цианобактерии являются активными индикаторами и тест-организмами на наличие в окружающей среде поллютантов различной химической природы. Впервые исследовано влияние трех различных автошампуней марок Концентрат, Felix и Uni, относящихся к синтетическим поверхностно-активным веществам, на развитие и физиологическое состояние почвенной цианобактерии (ЦБ) Nostoc paludosum. Показано, что наиболее токсичным для ЦБ является Uni, под действием которого гибель клеток Nostoc paludosum в чистой культуре достигала 95,8 %. Под влиянием данного автошампуня в концентрациях, применяемых для мойки машин, происходит изменение такого показателя состояния цианобактериальных популяций, как их численность. Сила репрессивного воздействия автошампуня Uni на ЦБ увеличивается пропорционально его концентрации и достигает максимума при 4 расчетных дозах.

Синтетические поверхностно-активные вещества, автошампуни, цианобактерии, токсичность, численность клеток

Короткий адрес: https://sciup.org/14751199

IDR: 14751199 | УДК: 579.6

Текст научной статьи Исследование влияния синтетических поверхностно-активных веществ на рост и развитие почвенной цианобактерии Nostoc paludosum

Разные виды антропогенного воздействия на почву вызывают различные изменения ее микробиологических параметров. Поллютанты, привносимые в почву при техногенном загрязнении, могут оказывать как острое (при первичном поступлении), так и хроническое (при длительном присутствии в почве) действие на развитие мик-робоценозов.

Разнообразие почвенной микрофлоры и разнообразие загрязняющих веществ не позволяют создать стройную концепцию эволюции микробных сообществ в стрессовых условиях, так как техногенный фактор может и стимулировать, и ингибировать микробиологические процессы. Неоднократно отмечалось, что под воздействием таких поллютантов, как тяжелые металлы [3], [4], [11], пестициды [1], [5], нефть и нефтепродукты [7], фосфорорганические соединения [10], меняется состав и численность различных групп микроорганизмов, их ферментативная активность, другие физиологические и биохимические функции [2], [16].

Подобные изменения зафиксированы и у почвенных цианобактерий (ЦБ), которые в серии исследований рассматриваются как организмы-индикаторы на техногенное загрязнение почвы (эффект цианофитизации) [13], а также в качестве тест-организмов при испытании степени токсичности различных соединений тетразольно-топо-графическим методом [6], [12].

К числу поллютантов, циркулирующих в природных экосистемах, относятся и синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), которые широко применяются в промышленности и содержатся во многих средствах бытовой химии. Резкое увеличение количества легковых автомобилей привело к распространению автомоек с применением в них СПАВ в виде автошампуней [16].

Особенность СПАВ – высокая стойкость к деградации, что приводит к их длительной сохранности в различных экотопах и включению в биогенные круговороты [8]. При этом показано, что многие СПАВ токсичны для представителей биоты различного систематического положения [14]. В частности, сублетальные концентрации

СПАВ у ряда водорослей нарушают подвижность половых клеток и спорообразование, изменяют содержание фотосинтезирующих пигментов у Chlorella vulgaris [9]. Отмечалось усиление вакуолизации клеток у Chlamydomonas reihardtii под действием СПАВ, при этом из 21 вида водорослей, используемых в опыте, выживает всего 6, принадлежащих к отделу Bacillariophyta [17].

Наши предыдущие опыты показали, что под действием ПАВ у ЦБ изменяется такой показатель, как дегидрогеназная активность [3]. В определенных концентрациях СПАВ способны оказывать как стимулирующее, так и токсическое воздействие на ЦБ [15].

Цель данной работы – установить характер действия СПАВ на примере трех марок автошампуней на количественные показатели альго-логически чистой культуры ЦБ Nostoc paludosum и оценить степень влияния возрастающих концентраций автошампуня Uni на ее развитие в стерильных почвах (песчаной и дерново-подзолистой почве).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводили, используя альголо-гически чистую культуру ЦБ N. paludosum Kütz № 18 из коллекции фототрофных микроорганизмов кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА.

Данный вид относится к представителям нитчатых грамотрицательных бактерий, которые часто называют синезелеными водорослями. N. paludosum в составе нитей имеет клетки двух типов: окрашенные вегетативные, в которых происходит процесс оксигенного фотосинтеза, и бесцветные – гетероцисты, в которых идет процесс азотфиксации. Таким образом, N. paludosum относится к представителям наиболее совершенных автотрофов, сочетая автотрофию по углероду (фотосинтез) и по азоту (азотфиксация).

В почвах N. paludosum может развиваться как внутри почвенных микробных комплексов, так и в составе наземных биопленок с колебаниями численности клеток от нескольких тысяч до нескольких миллионов в 1 г или на 1 см2 почвы.

В наших опытах N. paludosum выращивали в течение 12 недель при t° +22–24 °С и 12-часовом освещении, после чего испытывали характер действия на данный вид ЦБ 3 марок автошампуней (Концентрат, Felix и Uni) в разбавлениях, рекомендуемых для практического использования, – расчетных дозах (р. д.): 0,25; 0,5; 1; 2 и 4.

В качестве тестируемых СПАВ были выбраны автошампуни Концентрат производства ООО «ПК “АБХим”» г. Киров, Кировская область; Felix – г. Дзержинск, Нижегородская область; Uni – Германия. Разница в химическом составе автошампуней заключается, в частности, в содержании массовой концентрации органического фосфора, составляя в автошампуне Концентрат 0,10,

Felix = 0,075 и Uni = 1,00 мг/дм3(ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ. М.: Стандартинформ, 2015. 40 с.).

Разбавления автошампуней производились по нормам (1 рекомендуемая доза, или 1 р. д.) для мойки машин: Концентрат – 10 г на 1000 мл, Felix – 35 г на 1000 мл, Uni – 30 г на 1000 мл, однократно (табл. 1). Общий объем жидкости составлял 10 мл (ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ. М.: Стандарт-информ, 2015. 40 с.).

Таблица 1

Количество автошампуней, внесенных в используемые субстраты (песок и дерново-подзолистая почва)

|

Марка автошампуня |

Количество внесенного автошампуня в пробу почвы в одну чашку Петри, г |

|

Концентрат |

0,83 |

|

Felix |

2,92 |

|

Uni |

2,50 |

В первой серии опыт был заложен в чашках Петри, куда помещали отдельно промытый, прокаленный речной песок и дерново-подзолистую почву (ДПП) массой 50 г, затем вносили культуру ЦБ N. paludosum в виде гомогенизированной суспензии в количестве 1 мл с титром 4,7 ∙ 108 кл/ мл, испытуемый поллютант. На увлажненный песок раскладывали покровные стекла. Модельный опыт по влиянию автошампуней на развитие N. paludosum продолжался в течение 30 суток при 12-часовом искусственном освещении и t° = 22– 24 °С. Учет численности клеток ЦБ проводили прямым микроскопированием непосредственно на стеклах обрастания. В дальнейшем чашки Петри с вариантами опыта помещали в холодильник при to +2–4 °С на 6 месяцев для прекращения вегетации ЦБ. После этого опыт продолжался еще 30 суток при увлажнении песка и дерновоподзолистой почвы при 12-часовом искусственном освещении и температуре 22–24 °С. Дальнейшую экспозицию культуры ЦБ с автошампунями продолжали в течение 12 месяцев.

Вторая серия опытов была полностью аналогична по времени экспозиции предыдущей серии, но культуру вносили в ДПП в чашки Петри, где в качестве поллютанта использовали один автошампунь – Uni. Контролем служил вариант без внесения автошампуня. Количество ЦБ инокулята – 1 мл с титром 4,7 ∙ 108 кл/мл. Учет численности ЦБ также производили на стеклах обрастания, которые раскладывали на выравненную поверхность почвы. На поверхность почвы раскладывали покровные стекла. Через 30 суток провели количественный учет ЦБ. Экспозиция проводилась при 12-часовом искусственном освещении и to +22–24 °С, после чего осуществляли количественный учет ЦБ. Учет численности клеток ЦБ проводили прямым микроскопирова-

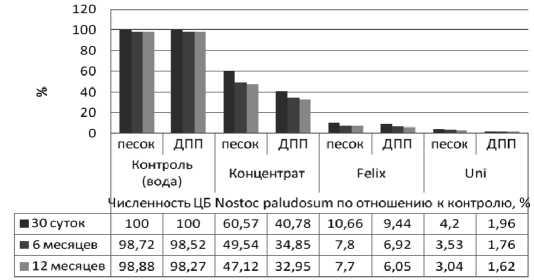

Влияние автошампуней разных марок на развитие N. paludosum. Условные обозначения: ДПП – дерново-подзолистая почва. В контроле через 6 и 12 месяцев отмечено снижение численности клеток, которое было внесено и указано в первоначальном титре нием стекол обрастания через 30 суток и через 6 месяцев, выражая полученные данные в клетках N. paludosum на 1 см2.

Предварительную стерилизацию песка и ДПП проводили для того, чтобы избежать влияния аборигенной микрофлоры на процессы деградации автошампуней и отслеживать динамику развития ЦБ без аутохтонной фототрофной микрофлоры.

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью программ Excel и Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При обсуждении результатов влияния автошампуней на развитие N. paludosum указывается не абсолютное значение численности клеток, а сравнивается снижение этого показателя под влиянием автошампуней (рисунок).

Опыты по влиянию трех видов автошампуней на развитие N. paludosum показали, что для этого вида наиболее токсичным является автошампунь Uni, который по химическому составу отличается наибольшим содержанием органического фосфора.

Особенно сильное репрессивное действие оказывает шампунь марки Uni в песчаной и дерновоподзолистой почвах. Наименее токсичным в этой серии опытов оказался автошампунь Концентрат. При этом сохраняется тенденция снижения численности клеток ЦБ по мере увеличения срока проведения опыта. Данный факт, вероятно, свидетельствует о том, что процесс деградации автошампуней в почве без аборигенной микрофлоры не происходит, а интродуцированный вид ЦБ в этих процессах не участвует.

Таким образом, во второй серии опытов по содержанию поллютантов был выбран автошампунь Uni.

Степень токсичности автошампуня оценивали по угнетающей численности клеток N. paludosum по возрастанию концентрации автошампуня (табл. 2). Отмечается усиление репрессивного эффекта Uni по мере увеличения его концентрации и увеличения времени экспозиции.

Исходя из результатов количественного учета, можно считать, что при возрастании концентрации Uni происходит практически полная гибель цианобактерий, особенно резко выраженная при 4 р. д. (см. табл. 2).

Вычисленный коэффициент корреляции между дозами автошампуня и численностью N. paludosum составляет r = –0,9995, что говорит о сильной отрицательной корреляции.

Повторное определение численности N. pa-ludosum через 6 месяцев показало, что в контрольном варианте и при дозах шампуня 0,5 и 1 р. д. численность ЦБ незначительно изменилась. Однако при более высоких дозах внесения автошампуня Uni репрессивный эффект усиливается. При этом сохраняется тенденция снижения численности клеток ЦБ по мере увеличения концентрации испытуемого вещества (r = –1,000).

ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследований с использованием ЦБ показывают, что применение СПАВ в виде автошампуней для мойки автомо-

Таблица 2

Влияние возрастающих концентраций автошампуня Uni на развитие N. paludosum в дерново-подзолистой почве

Численность ЦБ N. paludosum , тыс. кл./см2

|

Контроль (вода) |

0,25 р. д. |

0,5 р. д. |

1 р. д. |

2 р. д. |

4 р. д. |

|

|

30 суток |

126,4 ± 0,5 |

87,2 ± 0,3 |

75,3 ± 0,7 |

69,3 ± 0,7 |

43,8 ± 0,7 |

34,4 ± 0,7 |

|

6 месяцев |

95,1 ± 0,3 |

75,7 ± 0,6 |

64,9 ± 0,6 |

54,9 ± 0,2 |

29,0 ± 0,4 |

11,7 ± 0,5 |

Примечание. р. д. – рекомендуемая доза для мойки машин.

билей может представлять потенциальную опасность для биоты.

Использование N. paludosum в качестве тест-организмов показало, что все три испытуемые марки автошампуней вызывают резкое снижение численности клеток ЦБ, при этом наибольшей токсичностью обладает автошампунь Uni.

Сила репрессивного воздействия автошампуней на ЦБ увеличивается пропорционально возрастанию их концентрации (r = –0,95).

Список литературы Исследование влияния синтетических поверхностно-активных веществ на рост и развитие почвенной цианобактерии Nostoc paludosum

- Березин Г И., Кондакова Л. В., Домрачева Л. И., Дабах Е. В. Особенности микробных группировок почв в районе Кильмезского полигона захоронения ядохимикатов (Кировская область)//Принципы экологии. 2016. Т. 5. № 2. С. 4-17.

- Горностаева Е. А. Влияние ионов меди и никеля на почвенные цианобактерии и цианобактериальные сообщества: Автореф. дис.. канд. биол. наук. М., 2015. 26 с.

- Горностаева Е. А., Злобин С. С., Сунцова Е. С., Елькина Т. С., Домрачева Л. И., Ашихмина Т. Я. Микробиологический статус почв в зоне действия Кирово-Чепецкого химического комбината//Теоретическая и прикладная экология. 2012. № 3. С. 44-49.

- Гузев В. С., Левин С. В. Техногенные изменения сообщества почвенных микроорганизмов//Перспективы развития почвенной микробиологии. М., 2001. С. 178-219.

- Домрачева Л. И., Ашихмина Т. Я., Кондакова Л. В., Березин Г И. Реакция почвенной микробиоты на действие пестицидов//Теоретическая и прикладная экология. 2012. № 3. С. 4-18.

- Домрачева Л. И., Кондакова Л. В., Ашихмина Т. Я., Огородникова С. Ю., Олькова А. С., Фокина А. И. Применение тетразольно-топографического метода определения дегидрогеназной активности цианобактерий в загрязненных средах//Теоретическая и прикладная экология. 2008. № 2. С. 23-28.

- Дорохова М. Ф., Кречетов П. П. Реакция цианопрокариот на загрязение почв авиационным керосином в полевом эксперименте//Цианопрокариоты (цианобактерии): систематика, экология, распространение: Междунар. науч. школа-конференция. Апатиты 5-9 сентября 2016 г.: Тез. докладов. Апатиты, 2016. С. 58-61.

- Калениченко К. П. Определение катионных ПАВ в природных водах//Гидробиологический журнал. 1996. Т. 32. № 6. С. 70-76.

- Колотская Н. Н., Пискунов Н. Ф., Остроумов С. А. Воздействие катионогенных ПАВ на пресноводные цианобактерии и зеленые водоросли//Современные проблемы лимнологии, альгологии и фитоценологии. М., 1998. С. 337-338.

- Кондакова Л. В., Домрачева Л. И., Огородникова С. Ю., Олькова А. С., Кудряшов Н. А., Ашихмина Т. Я. Биоиндикационные и биотестовые реакции организмов на действие метилфосфонатов и пирофосфата натрия//Теоретическая и прикладная экология. 2014. № 4. С. 63-69.

- Мосина Л. В., Давлетьярова Э. А. Тяжелые металлы в почве как источник опасности микотоксинов//Доклады ТСХА. 2012. № 284. Ч. 1. С. 207-209.

- Огородникова С. Ю., Зыкова Ю. Н., Березин Г. И., Домрачева Л. И., Калинин А. А. Комплексная оценка состояния цианобактерий Nostoc paludosum Kutz при воздействии различных поллютантов//Теоретическая и прикладная экология. 2010. № 3. С. 47-52.

- Особенности урбоэкосистем подзоны южной тайги Европейского Северо-Востока/Под ред. Т. Я. Ашихминой, Л. И. Домрачевой. Киров: Изд-во ВятГУ, 2012. 282 с.

- Остроумов С. А. Влияние синтетических поверхностно-активных веществ на гидробиологические механизмы самоочищения водной среды//Водные ресурсы. 2004. Т. 31. № 5. C. 546-555.

- Симакова В. С. Определение показателей окислительно-восстановительного потенциала и водородного показателя в автошампунях Felix, Концентрат и Uni//Научные исследования и разработки в эпоху глобализации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2016. С. 23-26.

- Фокина А. И., Горностаева Е. А., Огородникова С. Ю., Зыкова Ю. Н., Домрачева Л. И., Кондакова Л. В. Адаптационные резервы почвенных природных биопленок с доминированием цианобактерий р. Phormidium//Сибирский экологический журнал. 2015. № 6. С. 842-851.

- Паршикова Т. В. Структурно-функцiональнi маркери адаптацiї мiкроводоростей при дiї поверхнево активних речовин: Автореф. дис.. д-ра бiол. наук. Киев, 2003. 16 с.