Исследование внутренних перенапряжений в городской кабельной распределительной сети 10 кВ

Автор: Бабаев Р.М.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электроэнергетика

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена информация о результатах продолжительных экспериментальных исследований, проводимых в кабельных сетях 10 кВ двух энергообъектов (г. Челябинск). Для организации осциллографирования переходных процессов использовались известные и апробированные методические подходы. В течение 526 дней получено 79 осциллограмм, включающих как коммутационные, так и квазистационарные перенапряжения. В статье представлены характерные осциллограммы: при переходе однофазного замыкания на землю в междуфазное, несимметричном включении ножей разъединителя, коммутациях в сети и т. д. В условиях естественной эксплуатации кабельной распределительной сети получена зависимость совокупной вероятности возникновения перенапряжений и её статистические характеристики. Установлено, что вероятность возникновения перенапряжений с кратностью K > 2,2 о. е. составляет менее 5 %. Показано, что среднегодовое количество перенапряжений NK.год, превышающих 1,7 о. е. для энергообъектов, равно 36,96 и 42,46 шт. в год. Полученные данные могут быть полезны при выполнении исследований по установлению взаимосвязи между остаточной прочностью изоляции и перенапряжениями, воздействующими на неё.

Кабельная линия (кл), перенапряжения, изоляция, технологическое нарушение (тн), распределительная сеть, осциллографирование перенапряжений

Короткий адрес: https://sciup.org/147248082

IDR: 147248082 | УДК: 621.315.2 | DOI: 10.14529/power250103

Текст научной статьи Исследование внутренних перенапряжений в городской кабельной распределительной сети 10 кВ

Распределительные сети являются важнейшим элементом системы электроснабжения любого населённого пункта, представляющим собой наиболее массовую и протяжённую часть электрической сети [1]. По сравнению с сетями высокого и сверхвысокого напряжения они отличаются большим разнообразием схемных решений и используемого оборудования.

Из-за сокращения темпов реконструкции и технического перевооружения в настоящее время наблюдается заметное старение оборудования распределительного электросетевого комплекса (ЭСК) [2–4]. Наиболее повреждаемым элементом сетей 6(10) кВ являются кабельные линии (КЛ) [5, 6]. Причина этого заключается в том, что в условиях развитой кабельной инфраструктуры подобные сети обладают слабой наблюдаемостью. Информация о текущем техническом состоянии как всей сети, так и отдельных её элементов (или участков) зачастую становится доступной в аварийно-восстановительных режимах эксплуатации распределительного ЭСК после возникновения технологического нарушения (ТН).

На проложенные в земле КЛ воздействует множество факторов, ухудшающих их электрические и механические характеристики [4, 7]. Одним из таких факторов, значительно влияющих на электрическую прочность изоляции, являются эксплуатационно-режимные условия [8], включая перенапряжения. Уровень электрической изоляции конструкций определяет допустимые значения кратностей перенапряжения ( K доп ) и степень их воздействия как на изоляцию в целом, так и на возможные дефекты в ней [6, 9, 10].

Для КЛ с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ) повторные циклы нагрева и охлаждения приводят к неизбежному расширению, сжатию, перемещению пропитывающего состава и изменению давления внутри оболочки [11]. В результате в изоляции возникают необратимые деформации (пустоты, масляные клинья и т. п.), в которых наблюдается высокая локальная напряжённость электрического поля и возможность возникновения частичных разрядов (ЧР) [11–13]. В кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) в подобных областях возможно не только появление ЧР, но и развитие дендритов (триингов) [13–15], которые постепенно прорастают в структуре и приводят к пробою.

При возникновении перенапряжений в образовавшихся дефектах, обладающих разными значениями напряжения возникновения и погасания ЧР, увеличивается не только интенсивность ЧР во включении, но и число включений, в которых возникают разряды [9]. В дальнейшем эти разряды способны сохраняться при рабочих напряжениях сети [15, 16], что впоследствии приводит к износу и снижению электрической прочности диэлектри- ка [10, 17]. Поэтому мониторинг внутренних перенапряжений в электрических сетях представляется целесообразным прежде всего для электрооборудования с твёрдой или комбинированной изоляцией (КЛ, электродвигатели, генераторы и т. д.).

Имеющиеся в настоящее время данные по перенапряжениям и K доп :

– получены в результате экспериментальных исследований, предполагающих создание необходимых условий для достижения максимально возможных кратностей;

– не актуализированы с учётом технического состояния изоляции эксплуатируемого электрооборудования, внедрения современных средств коммутации и т. д.;

– носят локальный характер, подразумевающий измерение перенапряжений в отдельных узлах сети.

Целью настоящей статьи является получение статистических характеристик перенапряжений путём проведения продолжительных полевых экспериментальных исследований в условиях естественной эксплуатации кабельной распределительной сети 10 кВ.

Методические подходыпо осциллографированию перенапряжений

Для исследования уровней перенапряжений были проведены длительные сетевые экспериментальные исследования в кабельных распределительных сетях, находящихся в зоне деятельности производственного отделения ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго» – Челябинские городские электрические сети. Питание потребителей по сети 10 кВ осуществлялось от двух секций шин, работающих в нормальном режиме раздельно.

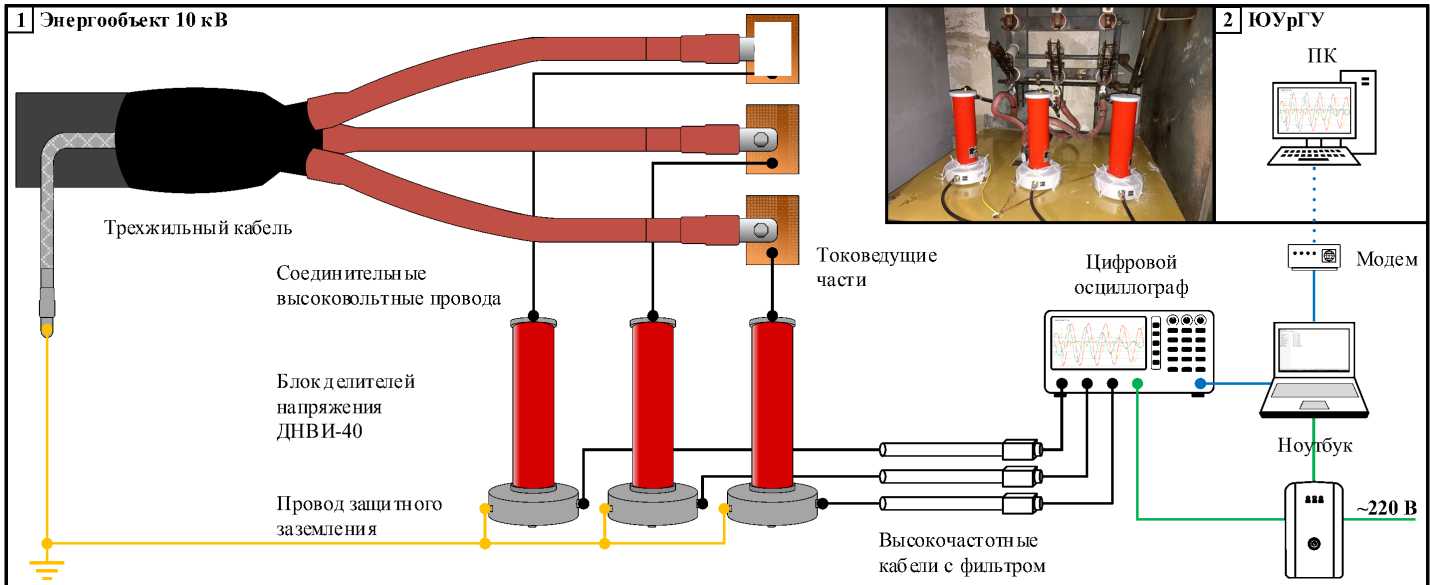

Методические подходы к осциллографирова-нию переходных процессов при проведении подобных исследований хорошо известны и использовались многими исследователями [6, 18–22]. Упрощённая схема измерительной установки представлена на рис. 1.

Во время исследований регистрировались напряжения на трёх фазах. Для преобразования амплитуды фазного напряжения переменно-импульсного тока на каждом энергетическом объекте были выбраны ячейки, в которых установлены три резистивно-ёмкостных высоковольтных импульсных делителя напряжения ДНВИ-40 с коэффициентом деления напряжения 2500.

Для подключения делителей к источнику высокого напряжения использовались высоковольтные гибкие силиконовые провода с медной жилой, внешним поперечным сечением 7 мм и длиной 1 м. Каждый из делителей напряжения заземлялся. Для подключения делителей к средствам измерения использовался коаксиальный соединительный кабель типа RG -214 длиной 5 м. На одном конце кабеля находился штекер N -7304 E , а на другом –

низких частот

ИБП

Рис. 1. Упрощённая схема системы для осциллографирования перенапряжений Fig. 1. Simplified experimental setup for oscillography of overvoltages

приборный штекер типа BNC -7015 с фильтром низких частот, который соединялся с разветвителем, а затем с осциллографом.

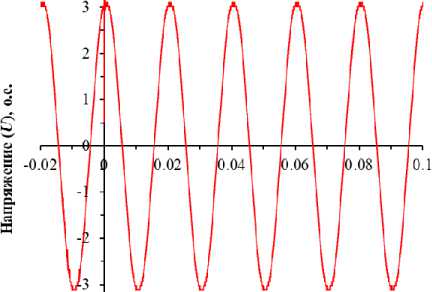

Запись сигналов осуществлялась с помощью цифрового осциллографа смешанных сигналов серии Rigol DS 1000 Z . Осциллограф имел два канала с полосой пропускания 200 МГц, глубиной памяти до 24 млн точек и диапазоном вертикальной развёртки от 1 мВ/дел. до 10 В/дел. Скорость захвата осциллограмм составляла порядка 30 000 осц./с. В проведённых экспериментах время записи процессов достигало 0,24 с при частоте дискретизации 2,5 МГц и глубине памяти в двухканальном режиме работы 600 тыс. точек.

Для передачи сохранённых данных и связи с измерительным оборудованием на энергообъектах был установлен ноутбук с модемом. Взаимодействие с измерительной системой осуществлялось с помощью программного обеспечения Rigol Visa Monitor ( RVM ) [23]. Программа позволяла автоматически возвращать систему измерения в режим слежения при срабатывании триггера, автоматически записывать осциллограммы и выгружать их на компьютер в виде массивов измеренных значений.

Для надёжности работы измерительной системы осциллографы и ноутбук были подключены к системе собственных нужд энергообъекта через источник бесперебойного питания. Оба осциллографа были настроены на круглосуточный мониторинг фазных напряжений. Возникновение перенапряжений, превышающих уставку, приводило к фиксированию фактических значений напряжений на фазе, перезапуску осциллографа и дальнейшему мониторингу.

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение

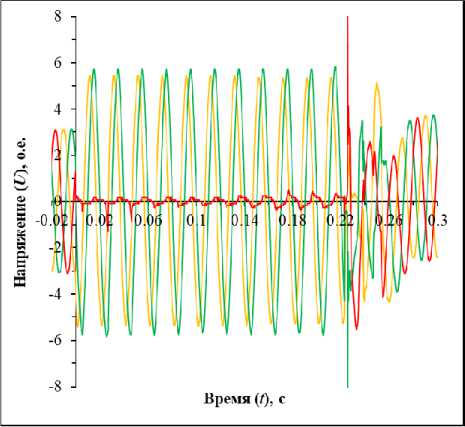

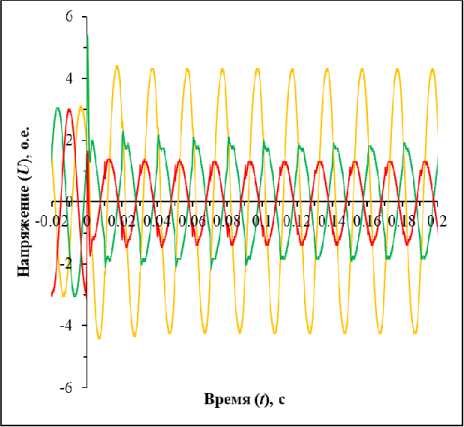

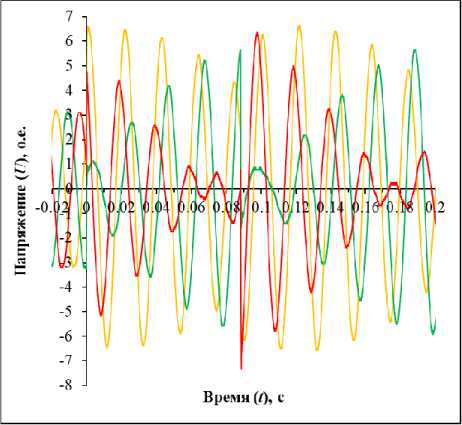

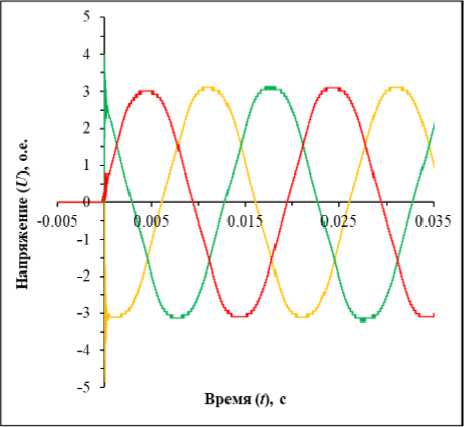

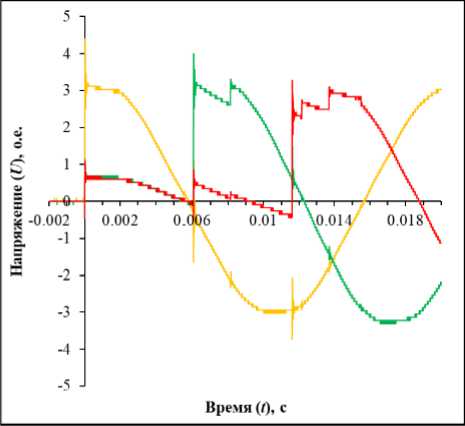

В течение 526 дней наблюдения получено 79 осциллограмм, включающих как коммутацион- ные, так и квазистационарные перенапряжения. В статье представлены некоторые характерные осциллограммы (рис. 2): при переходе однофазного замыкания на землю в междуфазное, несимметричном включении ножей разъединителя, комму- тациях в сети и т. д.

В качестве параметра оценки уровней возникающих перенапряжений принято использовать кратность перенапряжения K . Величина перенапряжений может быть отнесена к амплитуде [6] номинального фазного ( U ном.ф ), средней величины рабочего фазного ( U сред. ф ) либо наибольшего рабочего ( U нб.р) напряжения в наблюдаемой точке сети. В статье K оценивалась относительно значений фазных напряжений согласно полученным осциллограммам (см. рис. 2) и по следующей формуле:

U max

= U ф ,

где U max – амплитуда воздействующего напряжения, кВ; 2 U ф – амплитуда фазного напряжения по осциллограммам, кВ.

Воздействие перенапряжений на конкретный элемент сети образует во времени последовательность – поток перенапряжений, который с учётом характеристик электрической прочности изоляции определяет характеристики потока отказов в работе высоковольтной конструкции, вызванных его воздействием [6, 20, 21]. Согласно [6], среднегодовое количество перенапряжений NK. год, превышающих кратность K , можно определить как

N K .год N K л ,

T

где N K t - количество зарегистрированных перенапряжений, превышающих кратность K , шт.; τ – продолжительность полевых исследований, дней.

Рис. 2. Характерные осциллограммы перенапряжений Fig. 2. Typical overvoltage oscillograms

-4 J

Время (Г), с

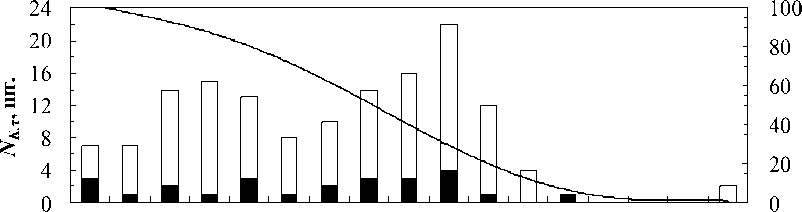

В таблице представлены данные по количеству перенапряжений NK . τ , зафиксированных за период наблюдения τ. На рис. 3 представлена общая статистика по перенапряжениям в каждой из фаз на двух энергообъектах.

Из анализа таблицы и рис. 3 следует, что проведение продолжительных исследований необходимо для установления более точного распределения перенапряжений по кратностям. Если достаточна информация о р( K) и а ( K) , то проведение длительных наблюдений нецелесообразно. В то же время при изучении связи между текущим состоянием изоляции и уровнем воздействующих на неё перенапряжений необходимо проводить длительные исследования в условиях эксплуатации сети.

Хотя данные на рис. 3 свидетельствуют о малой вероятности возникновения перенапряжений кратностью K > 2,2 о. е., что согласуется с другими исследования [6, 24, 25], однако даже в подобных условиях наблюдается увеличение количества ТН. Подобная тенденция может быть связана с общим старением основной изоляции распределительного ЭСК. Согласно [3], в 2023 году 74,8 % ТН на КЛ были связаны с развитием скрытых локальных дефектов, возникающих в ходе длительной эксплуатации, что приводило к пробою изоляции на участках, отработавших более 35 лет.

Существующие на данный момент нормативные и научно-технические источники не дают однозначной информации о K доп для кабельной изоляции. В [26] для КЛ подобные данные не приводятся. Согласно [27], для КЛ 10 кВ:

– с СПЭ-изоляцией толщиной 3,4 мм, при исходной и остаточной электрической прочности 170–238 и 27,2–40,8 кВ соответственно K доп составляет 2,78–4,16 о. е.;

– БПИ-изоляцией толщиной 2,75 мм, при исходной и остаточной электрической прочности 82,5–110 и 27,5–41,25 кВ соответственно K доп составляет 2,81–4,21 о. е.

В [28] указано, что K доп для КЛ, находящихся в эксплуатации до 5 лет, составляет 4,3 о. е., тогда как для КЛ со сроком службы более 5 лет это значение не должно превышать 2,8 о. е. При этом учитывается, что в условиях старения парка эксплуатируемого оборудования распределительного ЭСК [2–4] возникающие перенапряжения, даже малой кратности, приводят к частым пробоям изоляции и группировки повреждений [29, 30] в течение 24–48 ч после коммутаций или первоначального ТН.

Согласно [3], 15.08.2021 в схеме РП90 (г. Челябинск) между ТП3016–ТП3017 в результате старения КЛ произошёл пробой изоляции, вызвавший возникновение ОЗЗ с последующим переход в межфазное КЗ. Спустя 16 мин произошёл заплывающий пробой изоляции кабельного вывода из ТП3326, что привело к отключению КЛ между ТП332–ТП3371. Через 46 мин из-за возникших ранее внутренних перенапряжений в электрически связанной сети ПС «Бульварная» были повреждены две КЛ между ТП3023–ТП3024 и ТП3026– РП90, а ещё через 35 мин был повреждён участок, соединявший ТП3030–РП90.

Вышесказанное позволяет сделать вывод не только о замедленных темпах модернизации объектов распределительного ЭСК, но и об отсутствии координации между уровнем изоляции, поддерживаемым планово-профилактическими испытаниями, и уровнем перенапряжений в сети. С этой точки зрения актуальной становится формулировка из [6], а именно о необходимости выявления точных причин значительного числа по-

Статистические характеристики перенапряжений Statistical metrics and moments of overvoltage

|

Объект |

τ, дней |

K max, о. е. |

K min, о. е. |

μ( K ) |

D ( K ) |

σ ( K ) |

N K > 1,7 . год , шт. в год |

|

1 |

79 |

2,32 |

1,17 |

1,71 |

0,33 |

0,11 |

36,96 |

|

2 |

447 |

2,77 |

1,16 |

1,76 |

0,34 |

0,11 |

42,46 |

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

K , о.е

Рис. 3. Количество зафиксированных перенапряжений N K. т (черная гистограмма - энергообъект № 1; белая гистограмма - энергообъект № 2) и совокупная вероятность возникновения перенапряжения P ( K) Fig. 3. Recorded overvoltage number NK^ (black bar - power facilities No. 1; white bar - power facilities No. 2) and the cumulative probability P ( K)

вреждений изоляции в распределительных ЭСК. Авторы отмечают необходимость разграничения повреждений, вызванных высокими уровнями перенапряжений, и тех, которые возникают вследствие снижения электрической прочности изоляции.

По результатам исследований можно сделать вывод, что проведение полевых исследований, схожих с представленными в данной статье, даёт возможность оценить влияние перенапряжений на участок кабельной сети, расположенный в непосредственной близости от точки измерения. Подобная информация может быть полезной при оценке состояния изоляции участка при воздействии на неё перенапряжений в условиях естественной эксплуатации сети.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что необходимое количество точек измерений определяется целями исследования. Если основная цель – анализ влияния перенапряжений на возможные дефектные области изоляции при условиях естественной эксплуатации сети, достаточно одной точки. Однако если исследование направлено на изучение процессов формирования и распространения волн перенапряжений в сети, требуется точная локализация их источника. Получение подобной информации по документации эксплуатирующей организации может оказаться крайне затруднительным, из-за чего возникает необходимость в установке и синхронизации измерительной аппаратуры в дополнительных точках сети.

Поскольку по экономическим соображениям невозможно изолировать электрооборудование от всех перенапряжений, необходимо предусматривать дополнительные меры, способствующие повышению эксплуатационной надёжности электрической сети. К таким мерам можно отнести:

– автоматическую регистрацию (мониторинг) или систематические полевые исследования перенапряжений в действующих сетях с установкой измерительной аппаратуры в нескольких точках. Это позволит детально изучить процессы, происходящие при перенапряжениях, а также достоверно оценить их количественные и статистические характеристики;

– естественное ограничение перенапряжений за счёт рационализации последовательности вы- полнения коммутаций с учётом состояния изоляции и требований надёжности работы элементов сети;

– анализ ключевых коммутационных операций и конфигураций сети с точки зрения уровня ожидаемых перенапряжений;

– выявление участков или узлов сети, где могут наблюдаться существенные увеличения кратностей перенапряжений вследствие интерференции волн, вызванной проектно-техническими решениями (топологией, элементным состав сети и т. д.);

– разработку систем предиктивной аналитики для прогнозирования технических неисправностей и оперативного реагирования на ТН, что позволит минимизировать вероятность групповых повреждений и последующих перенапряжений.

Подобный подход обеспечит более эффективную координацию между остаточной прочностью изоляции элементов сети и кратностью возникающих перенапряжений. Это, в свою очередь, потенциально позволит предусматривать дополнительные защитные мероприятия и увеличить срок службы электрооборудования с учётом эксплуатационных процедур, регламентированных нормативными документами.

Выводы

Проведены продолжительные сетевые исследования по осциллографированию перенапряжений для участка кабельной сети на двух объектах распределительного ЭСК, находящихся на территории г. Челябинска.

На основании экспериментальных данных получена зависимость совокупной вероятности возникновения перенапряжений заданной кратности K , по которой установлено, что вероятность возникновения перенапряжений кратностью K > 2,2 о. е. составляет менее 5 %, что согласуется с работами других исследователей. Сделан вывод о том, что увеличение количества ТН связано с общей тенденцией старения электросетевого оборудования.