Исследование внутриагрокластерного взаимодействия на примере Пермского края

Автор: Полухин А.А., Буторин С.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3 (102), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье показана проблема совершенствования межхозяйственного взаимодействия как способа решения вопроса повышения заинтересованности в совместном развитии хозяйствующих субъектов аграрного сектора и достижение на этой основе роста продовольственной безопасности. В качестве механизма эффективного межхозяйственного взаимодействия, рассматривается агрокластерная модель взаимодействия между хозяйствующими субъектами аграрного сектора, позволяющая организовать более эффективную работы в рамках продуктовых подотраслей. На примере картофелеводческой подотрасли в Пермском края исследованы проблемы его функционирования и выявлены основные факторы, не позволившие реализовать такой региональный проект взаимосвязанного развития хозяйствующих субъектов, который был направлен на обеспечение картофелем как самого региона, так и других территорий России, как «ПЕРМСКИЙ КАРТОФЕЛЬ», реализовывавшийся в Пермском края в 2009 - 2012 годах. Результаты исследования агрокластерного подхода в организации межхозяйственного взаимодействия по множественным связям элементов, объединенных в единую целеориентированную хозяйственную структуру позволили сделать вывод, что для организации эффективного межхозяйственного взаимодействия, требуются организационные формы, целеориентированные структуры, позволяющие обеспечивать достижение баланса интересов органов власти, хозяйствующих субъектов и населения. С учётом этого разработаны механизм внутриагрокластерного взаимодействия на примере регионального агрокластера «Картофель» и принципы формирования агрокластерных структур и развития внтуриагрокластерного взаимодействия.

Взаимосвязанное развитие, агрокластерная структура, агрокластерное взаимодействие, хозяйствующие субъекты аграрного сектора

Короткий адрес: https://sciup.org/147240700

IDR: 147240700 | УДК: 332.025 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.3.175

Текст научной статьи Исследование внутриагрокластерного взаимодействия на примере Пермского края

Введение и цель исследования. Современное состояние мирохозяйственной системы (МХС) оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность на макро-, мезо-, микро- и наноуровнях.

Значительные флуктуации МХС, особенно в 2022 году, заставляют пересматривать экспортно-импортную политику на страновом и региональном уровнях.

В этих условиях, как на уровне страны, так и в регионах России, особое значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности, которая создаётся, прежде всего производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В линейке сельхозпродукции России зерно и картофель занимают ключевые позиции – «хлеб» и «второй хлеб».

Если в производстве зерна в последние годы при основательной поддержке государства наметились положительные тенденции, то в отечественном производстве картофеля есть особенности, которые необходимо исследовать и находить решения для купирования рисков в плане продовольственной безопасности.

Так, по данным Федеральной службы госстатистики со ссылкой на Федеральную таможенную службу в 2021 году Россия импортировала 546 тыс. тонн картофеля и это больше на 72% чем в 2020 году [1]. По оценкам специалистов Картофельного союза российский фонд картофеля находится в пределах 20 млн. тонн, поэтому импорт картофеля в объеме 0,5 млн. тонн не оказывает существенного влияния.

По данным Минсельхоза России по 2022 году (2021 году) картофель в товарном секторе убран с 282,6 тыс. га (273,2 тыс. га), накопано 7,2 млн т (6,7 млн т), средняя урожайность составила 255,8 ц/га (246,5 ц/га).

В аналитической статье «Перспективы развития рынка картофеля в России и мире» [2] авторы приводят следующую статистику: объем производства картофеля на душу населения в год в России (217 кг/чел.) превысили Киргизия – 233,5, Армения – 221,7 и Беларусь – 654,3. По этому показателю к России приближаются Казахстан – 186,2 кг/чел. и Украина – 166,5 кг/чел. [2, с. 119].

Согласно приказу Минздрава России от 19.08.2016 №614 (ред. от 01.12.2020) рекомендуемая рациональная норма потребления картофеля, отвечающая современным требования здорового питания, составляет 90 кг в год на человека [3]. То есть годовой российский фонд картофеля для потребления должен составлять как минимум примерно 15 млн. тонн. Эта цифра вписывается в оценку специалистов Российского картофельного союза.

В производстве картофеля в России по сравнению с производством зерна вызывает опасения следующая статистика (табл. 1) [1].

Таблица 1 – Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий, млн. тонн)

|

Ср. за год 2011 – 15 |

2016г. |

2017г. |

2018г. |

2019г. |

2020г. |

|

|

Зерно (в весе после доработки) |

93,1 |

120,7 |

135,5 |

113,3 |

121,2 |

133,5 |

|

Картофель, |

25,2 |

22,5 |

21,7 |

22,4 |

22,1 |

19,6 |

|

в том числе в хозяйствах населения |

18,8 |

15,6 |

15,0 |

15,2 |

14,5 |

12,8 |

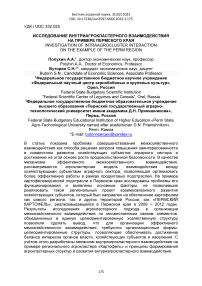

По приведенным в таблице 1 данным Федеральной службы госстатистики в период с 2011 по 2020 год в России наблюдается падение валового сбора картофеля, что графически показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Валовой сбор картофеля в России за период 2010-20 гг. (тыс. тонн)

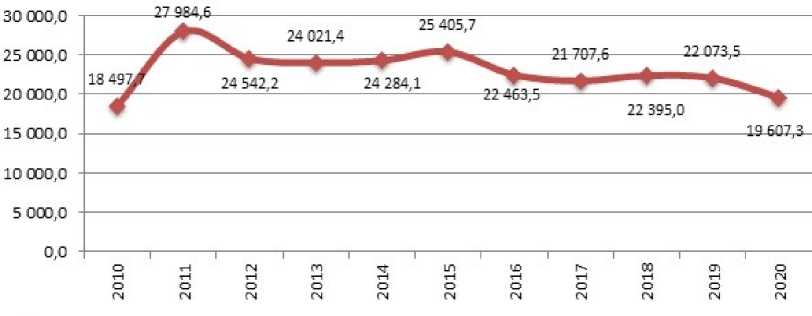

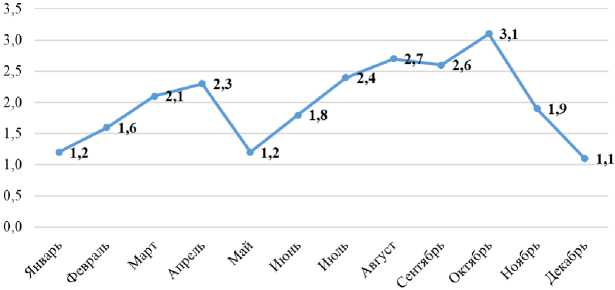

Характерным показателем в части обеспеченности картофелем в России является среднегодовая структура импорта картофеля по месяцам (рис. 2).

Рисунок 2 – Среднегодовая структура импорта картофеля по месяцам в 2021г. (по данным Федеральной таможенной службы - https://customs.gov.ru/statistic )

Увеличение импорта картофеля в весенние месяцы, при прогнозируемом импорте до 800 тыс. тонн [2] указывает на наличие проблем с производством и хранением картофеля собственного производства в регионах России.

Развитие производства зерна сами зернопроизводители связывают с формированием вертикально интегрированных структур [4]. В то время, как в большинстве регионов России, не производящих зерно, в силу природноклиматических условий, в производстве картофеля должна преобладать горизонтальная интеграция с элементами интеграции вертикальной.

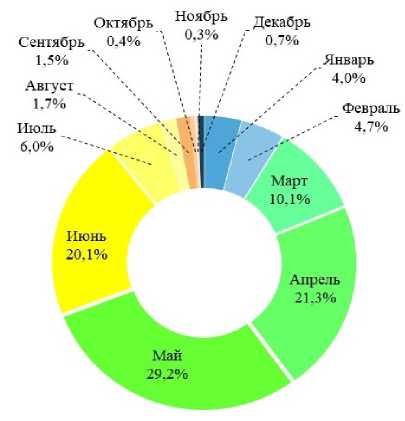

Это положение подтверждает структура сельхозпроизводителей по зерну и картофелю – рисунок 3, по данным Федеральной службы госстатистики [1].

150,0%

0,7%

Зерно

Каптофель

100,0%

50,0%

0,0%

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Сельскохозяйственные организации

Рисунок 3 – Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств в 2020 году (в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Из сказанного следует, что на региональном уровне, где в производстве картофеля наибольший удельный вес имеют хозяйства населения, в значительно меньшей степени крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, наиболее приемлемой формой межхозяйственного взаимодействия производителей можно считать агрокластеры. И именно на региональном уровне, в региональных агрокластерах может быть достигнуто эффективное межхозяйственное взаимодействие по производству картофеля, а также других видов сельскохозяйственной продукции, где её производителями в более-менее значительной степени выступают хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Исследованию кластерного подхода в организации взаимодействия по множественным связям элементов, объединенных в единую целеориентированную хозяйственную структуру, посвящены работы отечественных и зарубежных авторов (Г.Б. Клейнер, Ю.Г. Лаврикова, А.А. Мигранян, О.А. Романова, Т.В. Цихан, М. Эйнрайт). Основоположник кластерной теории М. Портер дает определение кластера как организационной формы, консолидирующей усилия заинтересованных сторон, направленных на достижение конкретных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики [5].

В данном исследовании рассматривается вопрос организации внутриагрокластерного взаимодействия, обеспечивающего консолидацию усилий заинтересованных сторон, направленных на обеспечение продовольственной безопасности (на примере Пермского края в области производства картофеля, как «второго хлеба» для населения региона).

Условия, материалы и методы исследования. Обеспечение продовольственной безопасности региона достигается взаимодействием органов власти, хозяйствующих субъектов и населения.

Очевидно, что в органы власти региона, в особенности в их представительной части (законодательное собрание и т.п.), входят представители хозяйствующих субъектов и населения. Кроме того, глава органов власти субъекта Российской Федерации является выборным лицом и, таким образом, представляет интересы населения.

Таким образом, при четком следовании требованиям Конституции Российской Федерации, федеральным и региональным законам в принципе возможно достижение баланса интересов органов власти, хозяйствующих субъектов и населения.

Однако, для этого требуются организационные формы, целеориентированные структуры, позволяющие обеспечивать достижение баланса интересов органов власти, хозяйствующих субъектов и населения.

Характерной особенностью последних лет стало постепенное изменение принципов целеполагания - от принципов Вашингтонского консенсуса в сторону принципов устойчивого развития (sustainable development). Несмотря на то, что еще в 2005 году для территориального планирования был продекларирован принцип устойчивого развития как баланс социальной, экономической, экологической и иных составляющих развития, в документах территориального планирования, разрабатываемых на основе стратегий и программ развития, данный баланс не отражался. Требование следования принципу устойчивого развития предписывалось не только для городских, но и для сельских территориальных образований.

Реализация стратегий развития и документов территориального планирования субъектов РФ осуществляется программными методами.

Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2009 №170-п была утверждена комплексной программы развития подотрасли картофелеводства «Региональная экономически значимая программа по поддержанию производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Пермского края, на 2009-2012 годы «Пермский картофель» (далее – Программа).

Исследование документов стратегического и территориального планирования, программных документов и отчетов по их реализации позволило выявить и позволяет выявлять перспективные направления действий по достижению результатов внутриагрокластерного взаимодействия на примере Пермского края в подотрасли картофелеводства, что применимо и к другим подотраслям сельского хозяйства.

Особенности внутриагрокластерного взаимодействия на примере Пермского края. Под внутриагрокластерным взаимодействием на примере реализации Программы рассматривается такое взаимодействие, которое обеспечивает консолидацию усилий заинтересованных сторон, направленных на обеспечение продовольственной безопасности Пермского края в области производства картофеля, как «второго хлеба» для населения региона.

В качестве целевых индикаторов и показателей Программы были приняты следующие:

-

1. Увеличение производства картофеля во всех категориях хозяйств с 590,6 тыс. тонн в 2008 году до 779,1 тыс. тонн в 2012 г.

-

2. Увеличение производства товарного картофеля в сельскохозяйственных организациях с 42,9 тыс. тонн в 2008 году до 137,2 тыс. тонн в 2012 году.

-

3. Расширение посевов элитного картофеля с 200 га в 2008 году до 400 га в 2012 году.

-

4. Повышение урожайности товарного картофеля в сельскохозяйственных организациях с 160 ц/га в 2008 году до 302,2 ц/га в 2012 году.

-

5. Увеличение объемов производства семенного картофеля с 3 тыс. тонн в 2007 году до 6 тыс. тонн в 2012 году.

В качестве ожидаемых результатов реализации Программы было принято:

-

1. Увеличение производства товарного картофеля во всех категориях хозяйств.

-

2. Ежегодное увеличение производства товарного картофеля в

-

3. Расширение посевных площадей под элитным картофелем.

-

4. Рост урожайности в сельскохозяйственных организациях.

-

5. Увеличение темпов прироста производства семенного картофеля.

сельскохозяйственных организациях.

Если говорить о самообеспеченности картофелем населения Пермского края, то грубый подсчет, исходя из рациональной нормы 0,09 т/чел/год, установленной Минздравом России, указывает на необходимый объем собственного производства картофеля в Пермском крае (население 2,5 млн. человек) порядка 225 тыс. тонн в год.

По данным госстатистики [6] после окончания Программы в 2016-2020 гг наблюдаются значительные колебания в производстве картофеля относительно показателя рационального потребления объемом 225 тыс. тонн в год (табл. 2).

Таблица 2 – Валовой сбор картофеля в Пермском крае (в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн)

|

Годы |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Картофель |

264,0 |

201,9 |

276,0 |

239,5 |

261,8 |

Следует отметить нестыковку показателей Программы и данных госстатистики:

-

- в Программе - увеличение производства картофеля во всех категориях хозяйств с 590,6 тыс. тонн в 2008 году до 779,1 тыс. тонн в 2012 г.;

-

- в госстатистике - валовой сбор картофеля в Пермском крае (в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн) 261,8 тыс. тонн в 2020 г.

То есть, валовой сбор картофеля в 2020 году оказался меньше практически в 3 раза, чем предполагала Программа для 2012 года. Что указывает на дисбаланс интересов в производстве картофеля в Пермском крае.

По данным госстатистики [6] реализация картофеля сельскохозяйственными организациями Пермского края тоже имела неустойчивый характер (табл. 3).

Таблица 3 – Реализация картофеля сельскохозяйственными организациями Пермского края

|

Годы |

Реализовано всего |

Цены на реализованную продукцию, рублей за тонну* |

|

|

тысяч тонн |

в % к предыдущему году |

||

|

2010 |

33,2 |

112,0 |

8961 |

|

2015 |

40,0 |

108,1 |

11982 |

|

2016 |

24,3 |

60,8 |

9652 |

|

2017 |

20,1 |

82,4 |

9346 |

|

2018 |

29,1 |

145,1 |

7979 |

|

2019 |

25,4 |

87,3 |

7601 |

|

2020 |

17,7 |

69,6 |

12623 |

*) Цена приведена по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

Точные данные именно по экспорту-импорту картофеля в Пермском крае не публикуются. Тем не менее косвенно оценку ситуации можно сделать по динамике экспорта-импорта продукции АПК, приведенной ФГБУ «Центр Агроаналитики».

В еженедельном мониторинге состояния АПК ФГБУ «Центр Агроаналитики» по Пермскому краю на 29.12.2021 показана динамика экспорта-импорта продукции АПК на период с января по декабрь 2021 г. (рис. 4, 5).

Рисунок 4 – Динамика экспорта продукции АПК Пермского края в 2021 г. (млн. долл. США)

Из рисунка 5 видно, что для Пермского края подтверждается среднегодовая структура импорта картофеля по месяцам по Российской Федерации (рис.2).

Рисунок 5 – Динамика импорта продукции АПК Пермского края в 2021 г. (млн. долл. США)

Не зная этой динамики, покупатели в Пермском крае визуально наблюдают, что с марта месяцу наблюдается практически полная замена картофеля собственного производства АПК Пермского края на импортный от Белоруссии до Израиля.

Динамика экспорта-импорта продукции АПК, в т.ч. по картофелю, также указывает на наличие дисбаланса интересов в производстве картофеля в Пермском крае.

В диссертационном исследовании Порвадова М.Г. «Развитие рынка картофеля (на материалах Пермского края)», выполненном в 2009 году, в год принятия Программы, приведены сельскохозяйственные организации, служащие основанием для формирования внутриагрокластерного взаимодействия по производству картофеля.

По данным исследования М.Г. Порвадова основу развития картофелеводства Пермского края составляют сельскохозяйственные организации, группировка которых по валовому сбору за 2009 г. показала, что в группу с валовым сбором картофеля более 4,0 тыс. т вошли 4 сельскохозяйственные организации (9,5% от их общего количества) - ООО «Овен» Суксунского, ООО «Беляевка» Оханского, СХПК «Труженик» Краснокамского, ООО «Давыдовка» Осинского районов, доля которых в общем объеме производства данных категорий хозяйств составила 70,1%.

При этом выявлено, что производство картофеля рентабельно (с учетом субсидий), если его валовой сбор превышает 1,0 тыс. т.

По производству картофеля от 1,0 до 4,0 тыс. т: ООО «Урал Arpo» Частинскоrо, ООО «Южное» Чернушенского, ООО «Русь» Пермского, ООО «Рябковское» Чернушинскоrо, ООО «Компания Пермские овощи» Бардымского районов.

Практически в начале реализации Программы М.Г. Порвадов отмечал, что имеет место дисбаланс развития производства и реализации на рынке картофеля, который вызван отсутствием связующего звена между ними, призванного обеспечить гарантированный сбыт для сельскохозяйственных товаропроизводителей и стабильные поставки качественной продукции для конечного потребителя.

При этом в Программе была продекларирована, но не в целях, задачах, ожидаемых результатах, но, все-таки, в разделе VI Программы социальная, экономическая и экологическая эффективность реализации программы.

Фактически были приведены показатели экономической эффективности Программы.

Программа «Пермская картошка» была прекращена в 2012 году. По мнению Е.Е. Гилязовой, в 2008-2010 гг. бывшей министром сельского хозяйства Пермского края, далее - заместителем председателя Правительства Пермского края и депутатом законодательного Собрания Пермского края, к прекращению проекта привело недоверие производителей друг к другу, нежелание кооперироваться и проблемы с организацией контроля качества.

Результаты собственных исследований также свидетельствуют, что другим ключевым фактором, повлиявшим на завершение проекта «Пермский картофель» также является то, что объединить усилия компаний пытались сверху, в «административном порядке». Экономические механизмы взаимосвязанного функционирования и развития участников проекта не были реализованы [10].

Таким образом, пример Программы «Пермский картофель» показал необходимость выстраивания в аграрном секторе экономики региона внутриагрокластерного взаимодействия по видам производимой сельскохозяйственной продукции, по подотраслям сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности, достигаемой деятельностью на принципах взаимосвязанного устойчивого развития.

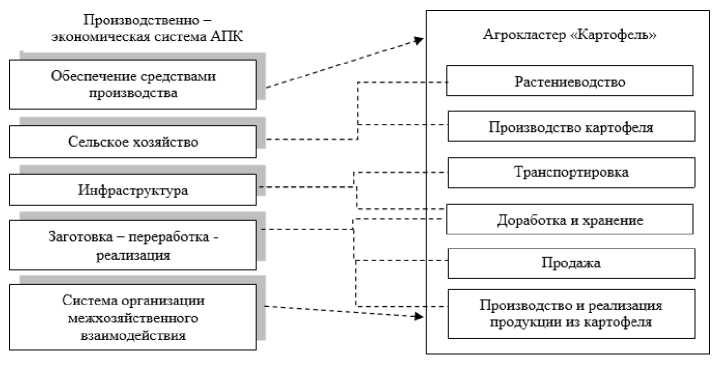

Результаты и обсуждение. По аналогии с организацией производства в зерновом комплексе [4] производственный процесс в исследовании внутриагрокластерного взаимодействия рассмотрен так, как показано на рисунке 6 (с оговоркой, что данная схема применима к различным подотраслям сельского хозяйства региона).

Рисунок 6 - Производственный процесс регионального агрокластера «Картофель»

Для производственного процесса регионального агрокластера «Картофель» принцип взаимосвязанного устойчивого развития, закладываемый в основу деятельности и развития данного агрокластера, в основу взаимодействия его участников, рассматривается как баланс социальной, экономической, экологической и институциональной составляющих развития при опережающем потребности населения и запросы рынка технологическом развитии на основе создаваемых средств труда и знаний, обеспечивающим воспроизводство и развитие ноосферы в заданных границах пространства-времени [7].

В управленческом плане производственный процесс регионального агрокластера «Картофель» рассматривается как совокупность элементов/процессов организации, мотивации и информатизации с планированием и контролем по каждому элементу/процессу и их совокупности.

Этот же подход используется для организации, мотивации, информатизации, планирования и контроля внутрикластерного взаимодействия.

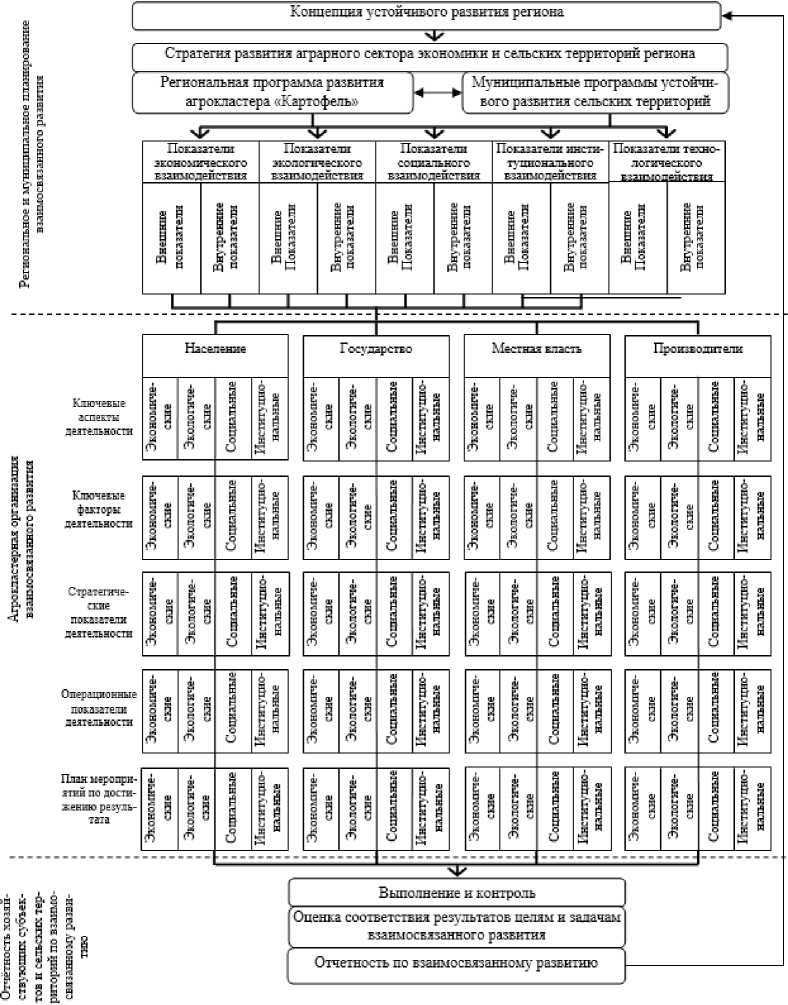

Достаточно универсальная методология и технология балансировки интересов органов власти (государства), хозяйствующих субъектов и населения предложена Р.С. Капланом и Д.П. Нортоном [8, 9]. Поскольку данная методология и технология является универсальной, она применена нами для построения механизма внутриагрокластерного взаимодействия на примере агрокластера «Картофель» (рис. 7) в переработанном для данного случая виде.

Рисунок 7 – Механизм внутриагрокластерного взаимодействия на примере регионального агрокластера «Картофель»

Данный подход позволяет учитывать взаимодействие заинтересованных сторон (стейкхолдеров) внутри агрокластера с учетом внешних и внутренних факторов социального, экономического, экологического, институционального и технологического развития с купированием дисбаланса интересов, как это произошло в проекте «Пермский картофель».

Выводы. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности, решаемые на региональном уровне, в субъектах Российской Федерации, во многом обусловлены взаимодействием субъектов – производителей, участие которых определено характером той или иной хозяйственной деятельности.

Пример реализации пермской краевой программы «Пермский картофель» в 2009-2012 гг. показал значимость для устойчивого и целеориентированного взаимодействия участников применение агрокластерного подхода с опорой на принципы взаимосвязанного развития, которые должны выступить основополагающими правилами, выполнение которых позволит обеспечить реализацию комплексных инвестиционных проектов, объединяющих хозяйствующих субъектов в рамках агрокластере.

С целью развития региональных агрокластерных структур, ориентированных на взаимосвязанное развитие хозяйствующих субъектов с одновременным устойчивым развитием сельских территорий, были разработаны принципы формирования агрокластерных структур и развития внтуриагрокластерного взаимодействия:

Принцип «Сетевого взаимодействия»

Балансировка масштаба производственной деятельности потребностям рынка для организации наиболее эффективного использования инфраструктуры и ресурсов и оптимизации транзакционных издержек.

Принцип «Разделения по видам деятельности»

Выделение основного отраслевого (продуктового) и сопутствующих производств, технологически и организационно дополняющих основной вид деятельности, что создаёт конкурентную среду между производствами одной функциональной направленности, ориентируя их на активизацию развития и усиление взаимодействия с профильными данному направлению инвесторами и соответствующими данной специализации сельскими территориями.

Принцип «Единой информационной системы (big data)»

Минимизация негативного воздействия возникающих диспропорций в отраслевой, технологической и рыночной структуре территориальноэкономических систем различного уровня.

utverzhdenii rekomendatsiy po ratsionalnym normam potrebleniya pishchevykh produktov, otvechayushchikh sovremennym trebovaniyam zdorovogo pitaniya».

Список литературы Исследование внутриагрокластерного взаимодействия на примере Пермского края

- Сельское хозяйство в России. 2021: Стат.сб./Росстат. - M., 2021. - 100 c.

- Тульчеев В.В., Жевора С.В., Борисов М.Ю., Гордиенко Н.Н. Перспективы развития рынка картофеля в России и мире. // Проблемы прогнозировани. 2020. №1. С. 117-122.

- Приказ Минздрава России от 19.08.2016 №614 (ред. от 01.12.2020) «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».

- Пинкевич И.К. Интеграция и диверсификация бизнеса в зерновом комплексе АПК как стабилизирующие факторы в условиях экономического кризиса. // Проблемы современной экономики. 2011. №4. С. 343-348.

- Портер М. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2005. 602 с. ISBN 5-8459-0794-2 (рус.).

- Сельское хозяйство Пермского края. Статистический сборник /Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) - Пермь, 2021. 158 c.

- Научно-технологическое развитие АПК России в новых экономических условиях: механизмы и направления / Под ред. И.С. Санду, В.И. Нечаева - М : ВНИИЭСХ, Научный консультант, 2022. - 146 с.

- Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. - 304 с.

- Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические Карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 512 с.

- Буторин С.Н. Эволюция малых форм хозяйствования в системе агропромышленного комплекса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. № 5. С. 54-57.