Исследование волевых показателей младших школьников, как навыков саморегуляции

Автор: Толмачева Е.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 10 (50), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается понятие «саморегуляция» и примерные методики, с помощью которых можно измерить уровень сформированности навыков саморегуляции. Проведены исследования, показывающие данные о развитии навыков саморегуляции. Актуальность темы обусловлена особенностями развития общества и требованиями, предъявляемые к обучению и развитию младших школьников.

Саморегуляция, младший школьный возраст, волевая саморегуляция, формирование саморегуляции младших школьников

Короткий адрес: https://sciup.org/140287368

IDR: 140287368 | УДК: 740

Текст научной статьи Исследование волевых показателей младших школьников, как навыков саморегуляции

В современном образовании выделяется одна из самых трудных задач -сформированность у обучающихся системы саморегуляции. Саморегуляция необходима для результативного и эффективного выполнения школьниками учебной (или другой) деятельности [3, с.200]. Актуальность проблемы изучения саморегуляции в психологии и педагогике изучается с позиции различных подходов: системно-структурного, мотивационного, личностного [1, с.416].

Особую значимость носит формирование саморегуляции в младшем школьном возрасте. Это подтверждается дезадаптивным поведением, неумением управлять собой и своими эмоциями, ухудшением психосоматического здоровья, снижением успеваемости в школе. По мнению многих исследователей, эффективность формирования саморегуляции в младшем школьном возрасте связана с будущими представлениями о себе и своих возможностях [4, с.314]. Эти представления складываются на основе влияния и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В течение всего периода ребенок учится управлять своим поведением, организация его деятельности становится произвольной [6, с.255]. Младший школьный возраст является временем, которое обладает глубокими потенциальными возможностями для формирования личностной саморегуляции [7, с.384]. Сейчас достаточно хорошо исследована как регуляция различных видов деятельности, так и отдельных психических процессов и состояний, регуляции личности и её поведения [8, с.12-15]. А так же существует обширный материал теоретических и экспериментальных исследований в этой области у следующих учёных: Е.Г. Ксенофонтова, Л.М. Веккер, Н.А. Ратинова, А.Г. Асмолов, О.А. Кнопкн, В.А. Иванников [10, с.296]. В своих трудах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, и др. нашли подходы к определению природы, сущности и роли сознательной активности субъекта в различных видах деятельности. Значительный вклад в изучение собственно психологических механизмов саморегуляции внесли следующие отечественные психологи: Е.О. Смирнова, Т.В. Захарова, Б.Ф.Ломов, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец, П.Я. Гальперин, В.А. Иванников, О.А.Кнопкин, А.А.Смирнов и др. [6, с.255].

В работах, которые посвящены изучению возрастных особенностей детей, саморегуляцию рассматривали, как проявление функции самоконтроля С.Д. Максименко, Е.Б. Аксенова, так и изучение других психических процессов и функций В.И. Лубовский, Т.В. Егорова, О.С. Орлова, Н.Г. Лутонян и др [9, с.352]. В то же время, проблема формирования и развития у младших школьников до сих пор остается малоизученной [5, с.208]. Способность к саморегуляции определятся возрастными особенностями и сенситивным периодом. Для развития саморегуляции наиболее важным периодом считается младший школьный возраст [2, с.35]. В это время у ребёнка начинают формироваться произвольные умственные действия: упорство в решении мыслительных задач, намеренное запоминание, произвольное внимание. начинается индивидуализация учебной деятельности и становление ее важнейшего компонента – умения учиться [11, с.345]. В психологической науке понятие саморегуляции часто соотносят с понятиями: волевых качеств (дисциплина, выдержка, самостоятельность), терпеливость, саморегуляция в учебной деятельности [8, с.12-15].

Для выявления уровня сформированности саморегуляции младших школьников, использовались три диагностики:

-

1. Методика «Диагностика самооценки терпеливости» Е. П. Ильиным, Е. К. Фещенко.

-

2. Методика «Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого.

Цель методики: Выявление уровня самоценки терпеливости.

Цель методики: оценка волевых качеств субъекта (выдержки, дисциплинированности, самостоятельности), которые проявляются в какой-либо деятельности [4, с.314].

Исследование проводилось в общеобразовательной школе, в 3 классе.

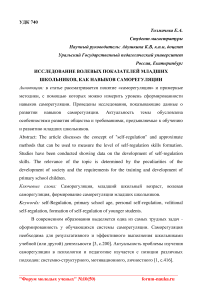

Результаты, полученные по методике «Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого показывают (рис.1), что уровень сформированности волевых качеств младших школьников имеет не достачно высокие показатели.

Исходя из диаграммы видно, что низкие показатели младшие школьники имеют по двум волевым качествам «самостоятельность»,

«дисциплинированность». Волевое качество «выдержка» у младших школьников имеет средний и высокий показатель.

Рисунок 1

■ Низкий уровень

■ Средний уровень

■ Высокий уровень

Распределение показателей на констатирующем этапе, полученных по методике «Метод наблюдения для оценки волевых качеств» (рис.1)

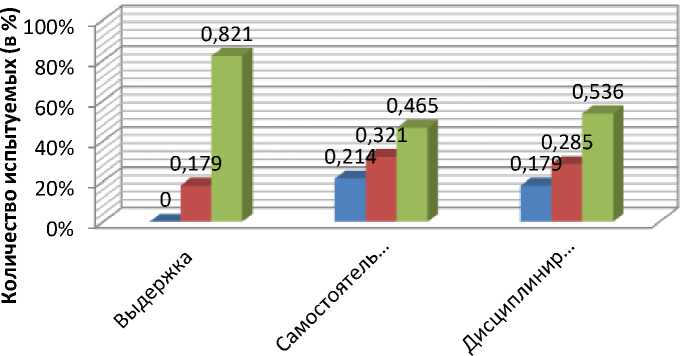

Проведя диагностику по методике «Диагностика самооценки терпеливости» Е. П. Ильина, Е. К. Фещенко были получены результаты (Рис. 4). Результаты отражают уровень упорства обучающихся в классе.

Рисунок 3

■ Уровень самооценки терпеливости 3

Распределение данных на констатирующем этапе по методике «Самооценка терпеливости» Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко (рис.3)

У 25,1% из класса человек наблюдается низкий уровень сформированности самооценки терпеливости. Данные цифры показывают то, что у обучающихся не развито это качество, отсутствует упорство и настойчивость. Первичное исследование показало, что уровень сформировнности навыков саморегуляции младших школьников на примере одного учебного качества развито на низком уровне. Часть детей из класса из класса имеют показатели ниже среднего.

Проведённый анализ процесса саморегуляции у младших школьников выявил потребности в составлении и реализации формирующей программы по развитию навыков саморегуляции. В ходе составления и реализации такой программы необходимо учитывать возрастные, владение своим поведением, эмоциями. Только на этой основе составлять соответствующие психологопедагогическую программу по развитию навыков саморегуляции и рекомендации.