Исследование воздействия компонентов ракетного топлива на состояние сосны обыкновенной

Автор: Баранов М.Е., Герасимова Л.А., Хижняк С.В., Дубынин П.А.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Технологические процессы и материалы

Статья в выпуске: 2 т.18, 2017 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования стала сосна обыкновенная как биоиндикатор загрязненности почвы с зоны хранения компонентов ракетного топлива (КРТ) одной из ракетных воинских частей. Установлено, что уровни радиа- ции (мощность экспозиционной и эквивалентной доз внешнего гамма-излучения, уровни альфа- и бета-полей, удельная активность радионуклидов, в том числе техногенного цезия-137) на объекте соответствуют фоно- вым показателям. По показаниям войскового прибора химической разведки содержание КРТ на отдельных пробных площадках составляет 0,001 мг/л, что соответствует уровню «Опасно». На почве в специальных сооружениях присутствуют видимые следы проливов технических жидкостей, а в воздухе имеет место спе- цифический запах. Химически загрязненные арматуры, строительный мусор, остатки ёмкостей и специальные сооружения находятся в брошенном состоянии. В связи с этим требуется проведение рекультивации данной территории. При проведении работ по детоксикации и реабилитации почв необходимо учитывать ярко выраженную пространственную неравномерность уровня остаточной загрязнённости. Для расчета объёма и технологии работ рекомендуется провести микробиологический анализ грунта и составить детальную карту фитотоксичности. При составлении карты фитотоксичности рекомендуется учитывать следующий комплекс показателей: процентное и качественное отношение подверженных некрозу и хлорозу образцов хвои.

Сосна обыкновенная, некроз, хлороз, компоненты ракетного топлива, биоиндикатор

Короткий адрес: https://sciup.org/148177710

IDR: 148177710 | УДК: 504.054+630.11

Текст научной статьи Исследование воздействия компонентов ракетного топлива на состояние сосны обыкновенной

Введение. Проблема рекультивации участков земли, загрязненных компонентами ракетного топлива (КРТ), где до недавнего времени располагались ракетные соединения, становится особенно острой, если эти земли предназначаются впоследствии для использования в сельскохозяйственной отрасли [1]. Сложный химический состав КРТ приводит к ряду экологических проблем, связанных с изменением микробиологических свойств почвы и воды, а также к тому, что растительному и животному миру наносится большой ущерб [2; 3]. Большинство компонентов ракетного топлива очень токсичны, и их попадание в окружающую среду сопровождаются отравлением почвы и воздуха в районе пролива [4; 5].

В период с 2003 по 2010 год представителями агентства природопользования Красноярского края, а также представителями Росприроднадзора на объекте были проведены различного рода исследования, направленные на оценку экологического состояния биообъекта в районе поселка Кедровый Красноярского края (Россия). Многие из них были проведены с целью последующей рекультивации почвы и очистки ее от остатков проливов КРТ. Специалистами подрядной организации МО РФ ЗАО «Промтекон» в 2008 году был разработан проект технической рекультивации нарушенных земель, проведено его согласование, государственная экологическая экспертиза [6]. По состоянию на 2015 год концентрация НДМГ внутри сооружений превышает ПДК в 50 раз, а на прилегающей территории – в 10 раз [7]. Из-за недостаточного финансирования со стороны Министерства обороны, рекультивация зоны хранения КРТ не проведена. В результате этого на территории бывшей ракетной части находятся бесхозные сооружения, имеющие аварийное состояние [8].

В данной статье рассмотрены вопросы оценки жизненного состояния лесных культур сосны обыкновенной в пригородной зоне поселка Кедровый Красноярского края. В качестве основных параметров выбраны поражения образцов хвои некрозом и хлорозом. С помощью визуального осмотра произведен подсчет пораженных образцов собранных хвоинок, по побегам 2015 и 2016 годов [9].

Наиболее удобными для оценки состояния окружающей среды являются растения, так как они осуществляют более интенсивный газообмен по сравнению с человеком и животными, обладают более высокой чувствительностью и стабильностью ответной реакции на действие различных внешних факторов [10].

Для оценки последствий техногенеза необходимо выявить показатели, адекватно отображающие состояние окружающей среды. Такими показателями будут являться сравнения процентного отношения пораженных некрозом и хлорозом образцов хвои, находящихся на точках в зонах возможных проливов КРТ, к общему числу исследуемой хвои.

При исследовании состояния окружающей среды многими учеными используется в качестве биоиндикатора сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), так как она является видом, реагирующим на загрязнение среды обитания продуктами техногенеза [11]. Этот фитоиндикатор широко распространен на всей терри- тории Красноярского края, произрастает как на сухих песках, так и в условиях избыточной влажности. В связи с этим сосна обыкновенная представляет собой удобный объект для биоиндикации уровня загрязнения в любом районе Красноярского края.

Таким образом, в настоящее время сосна как биоиндикатор изучается в основном для определения аэрогенных загрязнений. Нами была предпринята попытка использования сосны как индикатора зараженных КРТ почв [12].

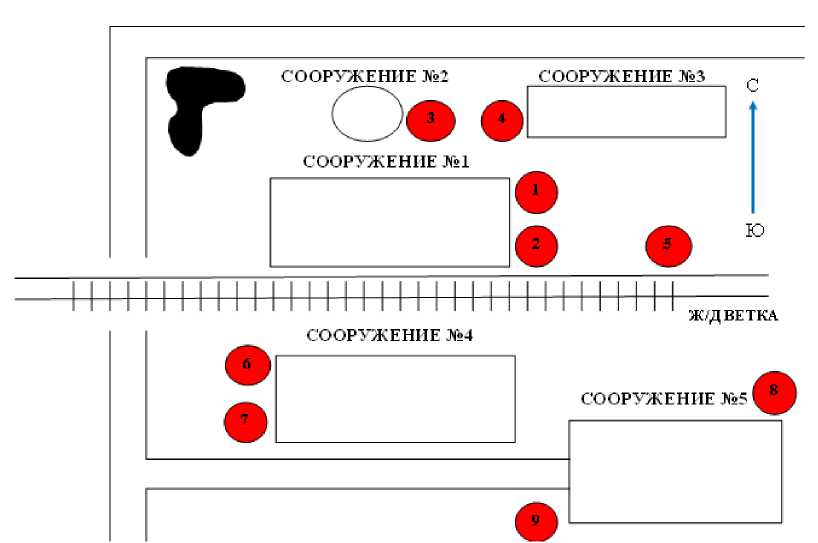

Объект и методы исследований. Объектом исследования была выбрана территория, предназначенная для хранения компонентов ракетного топлива одной из сокращённых ракетных дивизий ракетных войск стратегического назначения, и прилежащие к ней площади, расположенные в непосредственной близости к районам, подверженным возможному проливу КРТ. Зона хранения представляет собой участок местности 7000 м2 с, на котором расположены типовые для данных объектов сооружения: сооружение № 1 – хранилище НДМГ (рис. 1); сооружение № 2 – станция очистки; сооружение № 3 – станция нейтрализации; сооружение № 4 – хранилище амила (окислителя); сооружение № 5 – лаборатория. Для подвоза компонентов ракетного топлива имеется ж/д ветка, также оборудованы технологические площадки для стоянки топливозаправщиков [13].

Наиболее распространенной древесной формой, расположенной на исследуемых территориях вблизи к зонам возможных проливов, является сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), которая и стала объектом исследований [14]. Для реализации намеченных целей в августе 2016 года на территориях, близких к местам предполагаемых проливов КРТ, были собраны образцы хвои (побеги 2016 и 2015 годов). Образцы были взяты с двух деревьев на каждой из девяти площадок площадью 10 х 10 м, на удалении 50 м друг от друга. Контрольная площадка располагается в пяти километрах от объекта исследования [15]. Расположение площадок указано на схеме (рис. 2).

Относительное положение каждого дерева на местности и его морфологические показатели представлены в таблице.

Средние значения морфометрических показателей определяли при камеральной обработке данных. Все материалы обработаны статистически по общепринятой методике [16].

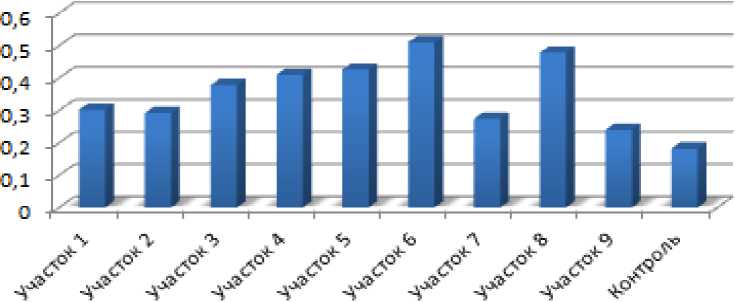

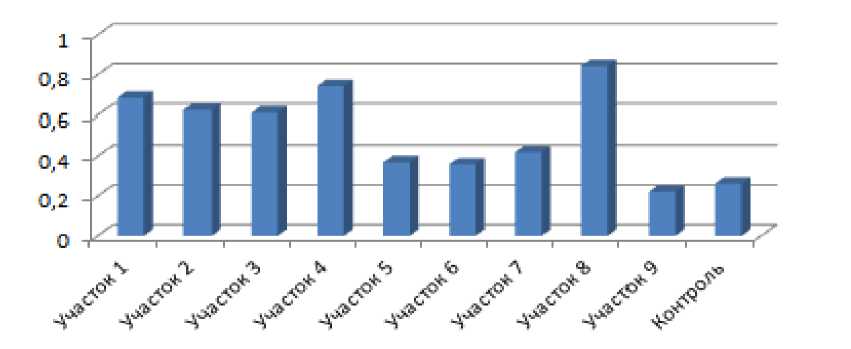

Результаты исследования. После ликвидации воинской части сложилась неблагоприятная экологическая обстановка ввиду неконтролируемых проливов КРТ. Исследование морфометрических показателей P. silvestris L. показало, что максимальная подверженность хлорозу и некрозу была выявлена на образцах площадок № 3, 4, 6, 8. Средние показатели повреждений различных классов представленны в форме диаграмм (рис. 3, 4).

Для определения статистической значимости различия между образцами исследования и образцами с контрольной точки использовался критерий хи-квадрат [17].

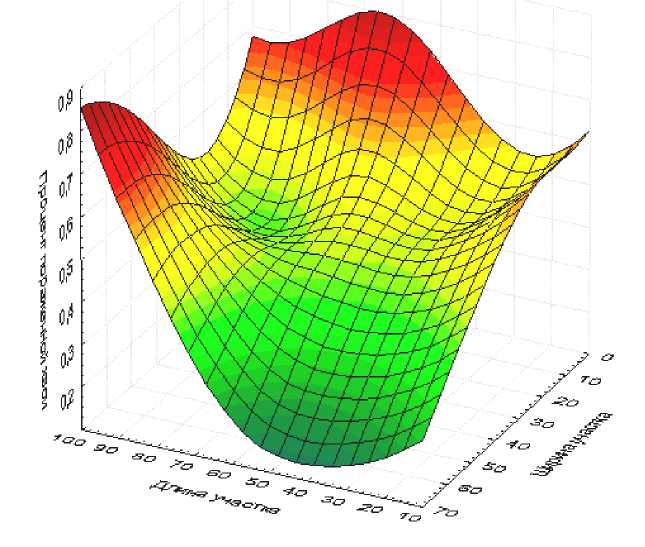

На всех участках отмечено статистически значимое (от p = 0,05 до p < 0,001) поражение хвои объекта исследования относительно контроля. При этом наблюдается статистически значимая (p < 0,001) гео- графическая неравномерность в фитотоксичности (рис. 5).

Рис. 1. Хранилище НДМГ (фото авторов)

Fig. 1. Storage of NDMG (authors’ photo)

Рис. 2. Схема зоны хранения КРТ, расположение на ней площадок сбора образцов

Fig. 2. Scheme of KRT storage zone, location of sites of collection of samples

Морфологические показатели сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.)

|

№ точки |

Высота дерева, м |

Диаметр ствола, м |

Диаметр кроны, м |

Высота сбора, м |

Расстояние до ближайшего здания, м |

Расстояние до соседнего здания, м |

Расстояние до дороги, м |

|

1 |

10,00 |

0,35 |

4,5–5 |

1–1,5 |

1,00 |

20,00 |

1,00 |

|

8,00 |

0,33 |

4,3–4,5 |

1–1,5 |

2,00 |

21,00 |

2,00 |

|

|

2 |

8,00 |

0,27 |

4,00 |

1–1,5 |

17,00 |

14,00 |

2,00 |

|

11,00 |

0,50 |

6,5–7 |

Окончание таблицы

|

№ точки |

Высота дерева, м |

Диаметр ствола, м |

Диаметр кроны, м |

Высота сбора, м |

Расстояние до ближайшего здания, м |

Расстояние до соседнего здания, м |

Расстояние до дороги, м |

|

3 |

12,00 |

0,70 |

6,00–7,00 |

1–1,5 |

24,00 |

50–55 |

1–1,5 |

|

9,00 |

0,54 |

6,00 |

|||||

|

4 |

5,00 |

0,20 |

2,00 |

1–1,5 |

60,00 |

10,00 |

10,00 |

|

8,5 |

0,47 |

6,00 |

1–1,5 |

63,00 |

12,00 |

14,00 |

|

|

5 |

4,00–5,00 |

0,20 |

1,50 |

1,00 |

30,00 |

50,00 |

10,00 |

|

5,00 |

0,18 |

1,70 |

1–1,5 |

33,00 |

52,00 |

12,00 |

|

|

6 |

5,00 |

0,30 |

2,50 |

1,50 |

25,00 |

10,00 |

7,00 |

|

6,00 |

0,23 |

2,7 |

1–1,5 |

26,50 |

13,5 |

10,00 |

|

|

7 |

3,00 |

0,20 |

1,50 |

1,00 |

55,00 |

2,00 |

15,00 |

|

5,5 |

0,22 |

2,45 |

1–1,5 |

47,00 |

4,00 |

16,50 |

|

|

8 |

5,0–7,0 |

0,25 |

3,5–4,5 |

1,00 |

Деревья расположены непосредственно на хранилище в грунте |

||

|

4,5–6,5 |

0,25 |

3–4 |

1–1,5 |

||||

|

9 |

8,00 |

0,30 |

5,50 |

1,00 |

70,00 |

0,00 |

50,00 |

|

7,00 |

0,28 |

5,00 |

1–1,5 |

71,5 |

0,00 |

43,50 |

|

Рис. 3. Процент пораженных образцов хвои (побеги 2015 г.)

-

Fig. 3. Percentage of affect of needle samples (sprouts of 2015)

Рис. 4. Процент пораженных образцов хвои (побеги 2016 г.)

-

Fig. 4. Percentage of affect of needle samples (sprouts of 2016)

Рис. 5. Карта фитотоксичности грунта на исследуемом объекте (цифрами по вертикальной оси показан % пораженной хвои относительно контроля, по горизонтальным осям показано расстояние от крайней юго-западной точки участка)

-

Fig. 5. The map of phytotoxicity of priming stain on the researched object (vertically – % affect of needle related to the control, horizontally – destination from the end south-west point of the sector)

Таким образом, можно констатировать, что остаточное химическое загрязнение на исследуемом объекте носит ярко выраженный неравномерный характер. При этом неравномерность загрязнения лишь частично связана с привязкой к конкретному сооружению. Это говорит о том, что в ходе работ по демонтажу оборудования имели место аварийные проливы КРТ. В связи с этим следует рекомендовать проведение комплекса мероприятий по рекультивации данной территории без привязки к конкретным сооружениям.

Заключение:

-

1. После ликвидации воинской части в районе поселка Памяти 13 Борцов Емельяновского района Красноярского края из-за попадания в почву значительного количества КРТ сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, что нашло своё отражение на морфологических показателях сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.).

-

2. Остались бесхозным специальные сооружения, строительный мусор, остатки емкостей, топливной арматуры с химическими загрязнениями. В этой связи требуется проведение рекультивации данной территории.

-

3. При проведении работ по детоксикации и реабилитации почв необходимо учитывать ярко выраженную пространственную неравномерность уровня остаточной загрязнённости.

-

4. Для расчета объёма и технологии работ рекомендуется провести микробиологический анализ грунта и составить детальную карту фитотоксичности.

-

5. С учётом возможной миграции НДМГ следует провести химический мониторинг прилегающих территорий и реки Качи.

Список литературы Исследование воздействия компонентов ракетного топлива на состояние сосны обыкновенной

- Артамонов В. И. Растения и чистота природной среды. М.: Наука, 1986. 172 с.

- Ковылина О. П., Зарубина И. А., Ковылин А. Н. Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной в зоне техногенного загрязнения//Хвойные бореальной зоны. 2008. № 3. С. 284-289.

- Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М., 2001. 288 с.

- Большаков Г. Ф. Химия и технология компонентов жидкого ракетного топлива. Л.: Химия, 1983. 320 с.

- Ермаков Е. И., Попова Г. Г., Петрова З. М. Влияние несимметричного диметилгидразина на состояние почвенно-растительной системы//Экологические аспекты воздействия компонентов жидких ракетных топлив на окружающую среду: мат. науч.-практ. конф. СПб.: РНЦ «Прикладная химия», 1996. С. 15-19.

- Справочник по токсикологии и гигиеническим нормативам (ПДК) потенциально опасных химических веществ/под ред. В. С. Кушневой и Р. Б. Горшковой. М.: ИздАт, 1999. 272 с.

- Анализ экологической обстановки на объектах хранения ракетного топлива/М. Е. Баранов //Вестник СибГАУ. 2016. Т. 17, № 4. С. 1044.

- Седова Г. И., Глебова Л. Ф. К методике оценки загрязнения почвы компонентами ракетных топлив//Бюллетень токсикологии, гигиены и профпатологии ракетных топлив. 1978. № 31. С. 84.

- Седова Г. И., Коваленко И. В. К вопросу о стабильности НДМГ в подзолистой супесчаной почве//Бюллетень токсикологии, гигиены и профпатологии ракетных топлив. 1976. № 23. С. 163.

- Сергейчик А. Растения и экология. Минск: Урожай, 1997. 224 с.

- Захаров В. М. Здоровье среды. М.: ЦЭПР, 2000. 65 с.

- Независимый экологический мониторинг состояния окружающей природной среды вокруг центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет/В. Ф. Занозина //Экологические проблемы промышленных городов: сб. науч. тр. по материалам 6-й Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Саратов, 2013. Ч. 1. С. 192-194.

- Комплексная экологическая оценка районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на полигоне Плесецк/А. Б. Бушмарин //Экологические аспекты воздействия компонентов жидких ракетных топлив на окружающую среду: материалы науч.-практ. конф. СПб.: РНЦ «Прикладная химия», 1996. С. 5-8.

- Алексеев В. А. Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 197 с.

- Анализ экологической обстановки на объектах эксплуатации ракетно-космической техники Министерства обороны Российской Федерации/А. Г. Кучкин //Вестник СибГАУ. 2012. № 2(42). С. 91-95.

- Павлов Н. В., Смольянов А. С., Вайс А. А. Математические методы в лесном хозяйстве/СибГТУ. Красноярск, 2005. 192 с.

- Черненькова Т. В. Методика комплексной оценки состояния лесных биогеоценозов в зоне влияния промышленных предприятий//Пограничные проблемы экологии: cб. науч. тр. Свердловск: УНЦ АНССР. 1986. С. 116-127.