Исследование возможности измерений диэлектрической проницаемости органов и тканей человека средствами радиолокационного зондирования и математического моделирования

Автор: Авдоченко Б.И., Репенко В.Д., Убайчин А.В., Фатеев А.В., Хатьков Н.Д., Issakov V.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.35, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель работы. Для решения проблемы доступности цифровых технологий в низовых звеньях, развития профилактической медицины и телемедицины возможно применение малогабаритных радиолокационных систем с высоким временным разрешением.Метод исследования. Использование коротких зондирующих видеоимпульсов, стробоскопических приемных устройств и ноутбуков со специализированным программным обеспечением позволяет создать недорогую диагностическую медицинскую установку. Эксплуатация подобной установки не требует участия высококвалифицированных специалистов медицинского и радиотехнического профиля.Материалы исследований. Описан состав установки и методика эксперимента, показана возможность получения пространственного разрешения внутреннего строения органов и тканей человека с миллиметровой точностью. Приведена математическая модель взаимодействия радиоимпульса с внутренними неоднородностями и принцип обработки отраженного сигнала.Результаты. Полученные результаты измерений представлены в виде последовательности временных вейвлет-томограмм, а использование различных сечений вейвлета в частотной области позволяет диагностировать состояние органов по его спектральным характеристикам.Заключение. Цифровое представление результатов диагностики дает возможность моделировать состояние организма, создавать базы данных состояния пациентов и обмениваться ими.

Радиолокация в медицине, доступность цифровых технологий, цифровые базы данных

Короткий адрес: https://sciup.org/149125364

IDR: 149125364 | УДК: 612.014.423/.426:004.942 | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-4-87-94

Текст научной статьи Исследование возможности измерений диэлектрической проницаемости органов и тканей человека средствами радиолокационного зондирования и математического моделирования

Avdochenko B.I., Repenko V.D., Ubaychin A.V., Fateev A.V., Khatkov N.D., Issakov V. On the capability of measuring the dielectric constant of human organs and tissues by radar sensing and mathematical modeling. The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2020;35(4):87–94.

За последние годы радиолокационные устройства нашли широкое и разнообразное применение в различных областях науки и практики. Бурное развитие микро- и наноэлектроники значительно повысило разрешающую способность, уменьшило габариты, вес и стоимость локационных систем, что создало предпосылки для их эффективного применения в исследованиях живых объектов и биологических сред. Активно развиваются методы радиоволновой томографии [1], очевидным преимуществом которых перед классическими методами диагностики онкологических заболеваний (рентген, томография с применением радиоконтрастных препаратов и т. д.) является их безвредность для человека.

Проведенные исследования в области ранней медицинской диагностики на основе оценки скорости метаболизма тканей путем пассивного измерения их собственно- го шумового излучения в диапазоне сверхвысоких частот позволяют на клинически ранней стадии (до структурного изменения клеток) повысить вероятность обнаружения онкологического заболевания [2]. Для оценки скорости метаболизма внутренних тканей по их собственному излучению радиолокационным методом необходимо решить обратную задачу радиолокации – восстановить глубинные профили температур [3]. Несмотря на известную структуру слоев исследуемой среды, решение обратной задачи усложняется из-за широких пределов изменения электродинамических характеристик слоев, что приводит к ухудшению точности восстановления глубинных профилей температуры [4].

Применение субнаносекундных сигналов уже сейчас позволяет исследовать внутреннюю структуру человека и создавать радиофизические модели внутреннего строения с разрешением 10–2–10–3 м. Сверхширокий спектр таких сигналов, от сотен мегагерц до десятков гигагерц, дает возможность получать огромный объем информации для диагностики и оценки состояния биологических сред [5]. Достигнутый уровень разрешающей способности и передовые методы формирования объемных и квазиобъемных изображений позволяют решать многие перспективные задачи по исследованию биологических сред, в том числе в целях медицинской диагностики.

Проведенное исследование подтверждает возможности создания локационных систем с достаточным пространственным разрешением для получения информации о внутренней структуре человека и ее электродинамических свойствах для решения широкого ряда задач ранней неинвазивной медицинской диагностики.

Цель работы: исследование возможности измерений диэлектрической проницаемости органов и тканей человека средствами радиолокационного зондирования и математического моделирования для дальнейшей оценки их состояния.

Метод исследования

На данном этапе проводится оценка возможности применения метода зондирования короткими субнаносекунд- ными импульсами для измерения внутренней структуры человека и определение разрешающей способности метода.

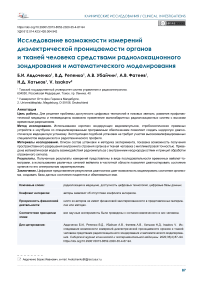

На рисунке 1 представлена структурная схема проведенных экспериментов, на которых человек располагался перед зондирующей и приемной антеннами.

Короткий зондирующий импульс локализуется на малом участке исследуемого объекта. После взаимодействия с этим участком отраженный сигнал характеризует отражающие свойства объекта. По временной зависимости отраженного сигнала определяется внутренняя структура объекта.

Математическое моделирование

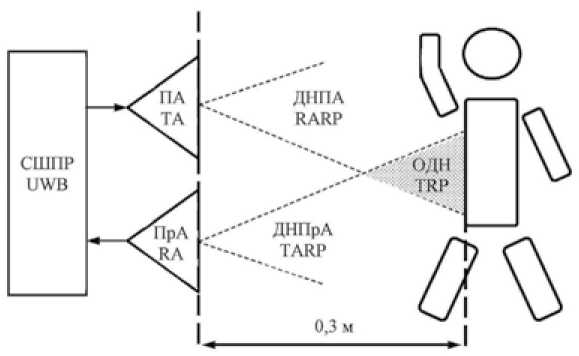

Рассмотрим типовой метод измерения диэлектрической проницаемости материалов, основанный на анализе прохождение сигналом участка слоистой среды с изменением диэлектрической проницаемости (рис. 2), с целью адаптации его для исследования человека.

Простейшие одномерные радиолокационные системы позволяют получить квазиплоские модели внутреннего строения, представляя взаимодействие волны с плоским фронтом со слоистой плоской средой, перпендикулярной направлению зондирующего сигнала.

Рис. 1. Расположение человека перед антеннами

Примечание: СШПР – сверхширокополосный радиолокатор, ПА – передающая антенна, ПрА – приемная антенна, ДНПА и ДНПрА – диаграммы направленности передающей и приемной антенн соответственно, ОДН – общая диаграмма направленности антенн.

Fig. 1. The location of a person in front of the antennas

Note: UWR – ultra-wideband radar, TA – transmitting antenna, RA – receiving antenna, TARP and RARP – radiation patterns of transmitting and receiving antennas, TRP – total radiation pattern of antennas

Рис. 2. Взаимодействие сигнала со слоистой средой

Fig. 2. The propagation of a radio signal in a layered medium

Отражение от границ среды описывается известным соотношением [6]:

Г(J' to) = Г)(/' to) + mm

E r p (j 'to) exp (- J2 в . lp ) + E 2Г Р (J 'to) Г р -1 ( 'to) exp (— 12 e . l p +1 ) p = 1 p = 2

mm

i — E E rp ('to) Г('to) exp (—12в. lpq) p =1 q =1P где l1–lm – расстояние от передней границы среды до соответствующей неоднородности; lpq – расстояние между неоднородностями p и q; Г0(jω) – Гm(jω) – комплексные коэффициенты отражения от неоднородностей; β = 2π/λ – фазовая постоянная; λ – длина волны в среде.

При регистрации отраженного сигнала от внутренней структуры человека получаем временную зависимость комплексного коэффициента отражения от неоднородностей. , C-ti

Li = “F

С учетом того, что расстояние 1 2^£ , получаем выражение, моделирующее пространственную структуру органов и тканей человека следующего вида:

Г(J' to) = Г0J' to) + mm

E Гр (J'to) exp(—1 to. р)+ E 2Гр (J'to) Гр -1 (J'to) exp(-1 to. tp+1)

р = 1 p = 2

mm дает возможность выделить требуемую временную зависимость сигнала, отраженного от выделенного участка объекта, несущую информацию о его строении и влиянии на спектр сигнала. Разработанная программа обработки позволяет применять несколько разных алгоритмов обработки, а также проводить фильтрацию вейвлет-спектра с последующим выбором градаций уровней отраженного сигнала цветом с целью визуальной индикации

Установка для экспериментальных исследований

В состав экспериментальной установки входят: две сверхширокополосные антенны с диапазоном частот 1–12 ГГц; генератор импульсов АКИП-3308/1 амплитудой 5 В с фронтом 50 пс и частотой повторения 1 МГц; USB стробоскопический осциллограф с полосой пропускания 12 ГГц, ноутбук с программным обеспечением.

Материалы исследований

В исследованиях использовались специализированные антенны для передачи импульсов с пикосекундными фронтами, с линейными фазовыми характеристикими, в которых сочетались электрический и магнитный излучатели с уголковым отражателем [7]. Радиопоглощающий материал между антеннами с затуханием более 26 дБ применялся для уменьшения прямого прохождения между передающей и приемной антеннами.

Фотография экспериментальной установки показана на рисунке 3.

Рис. 3. Фотография экспериментальной установки

Fig. 3. The photo of experimental facility

В процессе экспериментальных исследований человек размещался перед антеннами на расстоянии 25– 30 см, как это представлено на рисунке 4.

Результаты экспериментальных исследований

Форма отраженного от человека сигнала определялась путем вычитания из отраженного сигнала прямого прохождения сигнала.

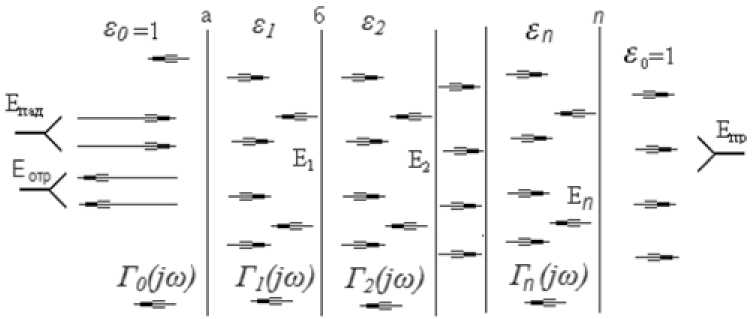

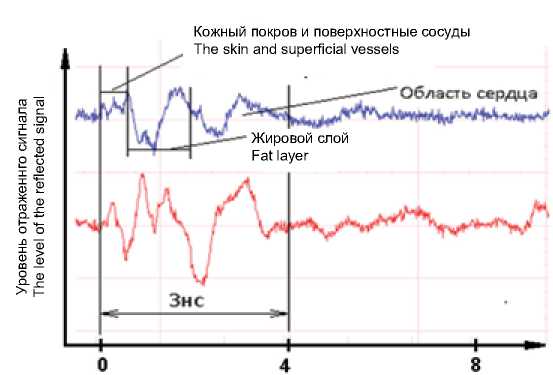

На рисунке 5 показаны временные зависимости уровня отраженного сигнала от внутренних органов человека, отображаемые на экране компьютера при параллельном и перпендикулярном расположении антенн.

Различие в уровнях и формах отраженных сигналов при различных расположениях антенн подтверждает перспективность применения поляризационных методов обработки.

Рис. 4. Процесс проведения экспериментальных исследований

Fig. 4. The process of conducting the experimental research

Рис. 5. Отражение зондирующего сигнала от внутренних неоднородностей человека: 1 – при параллельном расположении антенн, 2 – при перпендикулярном расположении антенн

Fig. 5. The reflections of probing signal from the internal heterogeneities in human body: 1 – with a parallel arrangement of antennas, 2 – with a perpendicular arrangement of antennas

Рассмотрим начальный участок отраженного сигнала на интервале времени до 3 нс, что соответствует глубине зондируемого участка от поверхности до 4 см (с учетом усредненной диэлектрической проницаемости), показанный на рисунке 6.

Обсуждение результатов

Начальная обработка результатов зондирования временным методом позволяет выделить характерные участки со значительными перепадами диэлектрической проницаемости (кожное покрытие с участками повышенной диэлектрической проницаемости, жировой слой с уменьшенной диэлектрической проницаемостью), детальное рассмотрение дает возможность выделить отражения от крупных сосудов, костей, внутренних органов. Отметим, что в данном исследовании время измерений составляет порядка единиц микросекунд. Непрерывная регистрация в течение длительного времени в дальнейшем позволит по изменению отраженных сигналов во времени выделить отражения от нестационарных неоднородностей (пульсации сердца, крупных сосудов, прохождение и переработка пищи и пр.).

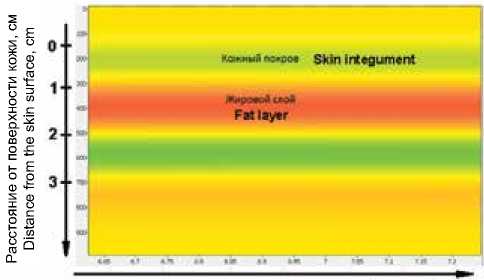

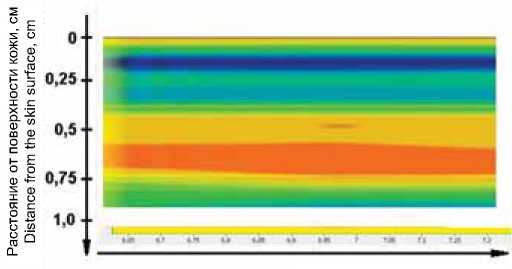

Рассмотрим возможности спектрального метода обработки. На рисунке 7 показана цветовая зависимость уровня отраженного сигнала от глубины распространения после фильтрации для области нижних частот (до 3 ГГц), на рисунке 8 – та же зависимость после фильтрации в диапазоне частот 3–10 ГГц. Высокочастотная часть спектра отраженного от неоднородностей сигнала Гi ( j ω) дает возможность детализировать радиолокационное изображение внутреннего строения человека. Кожный покров разделяется на отдельные участки толщиной 1–3 мм, в пределах которых коэффициент отражения слабо изменяется.

Расстояние от поверхности кожи, см Distance from the skin surface, cm

Рис. 6. Начальный участок отраженного сигнала от тела человека

Fig. 6. The initial part of a signal reflected from the human body

Номер отсчета, x ioo The number of reference, x ioo

Рис. 7. Цветовое представление зависимости коэффициента отражения от времени в полосе частот до 3 ГГц

Fig. 7. Color representation of the reflection coefficient versus time in the frequency band up to 3 GHz

Номер отсчета, x ioo The number of reference, x ioo

Рис. 8. Цветовое представление зависимости коэффициента отражения от времени выделенного участка в полосе частот 3–10 ГГц Fig. 8. Color representation of the reflection coefficient versus time of selected area in the frequency band 3–10 GHz

На расстоянии от поверхности 4–12 см неоднородности внутреннего строения менее выражены.

Анализ отраженного сигнала от задней границы объекта позволяет сделать заключение о значительных затуханиях высокочастотных составляющих спектра на участке, соответствующем расстоянию 4–20 см и потере разрешающей способности.

Перспективные направления дальнейших исследований

Для расширения возможностей исследования человека радиолокационным методом нужно, в первую очередь, модернизировать антенную систему. Необходимо сформировать узкую диаграмму направленности антенн для локализации сигналов в зоне работы отдельных органов путем применения поглощающих материалов.

Перспективным направлением для получения пространственного изображения является использование многоканального приема на пространственно разнесенные антенны. В качестве приемных антенн можно применять датчики Холла (ДХ) [7, 8]. Для компенсации низкой чувствительности ДХ нужно использовать увеличение мощности генераторов импульсов. Возможно применение формирователей на лавинных S-диодах, позволяющих увеличить мощность на 3–4 порядка [9].

Заключение

Применение радиолокационных методов для исследования человека будет расширяться с развитием радиоэлектронной базы и методов обработки сигналов. Преимуществами методов являются безопасность (спектральная плотность сигналов на порядки ниже излучений сотовых телефонов), возможность дистанционного исследования человека, работа в реальном масштабе времени, низкая стоимость оборудования. Использование метода в сочетании с хорошим программным обеспечением позволяет проводить диагностику без участия высококвалифицированных специалистов медицинского и радиотехнического профиля.

Список литературы Исследование возможности измерений диэлектрической проницаемости органов и тканей человека средствами радиолокационного зондирования и математического моделирования

- Bassi M., Caruso M., Khan M.S., Bevilacqua A., Capobianco A., Neviani А. An integrated microwave imaging radar with planar antennas for breast cancer detection. IEEE Transactions оn Microwave Theory аnd Techniques. 2013;61(5):2108-2118. DOI: 10.1109/TMTT.2013.2247052

- Маречек С.В., Поляков В.М., Тищенко Ю.Г. Радиометрические методы исследования температурного режима приповерхностного слоя биоткани. Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2003;(8):57-65.

- Ubaichin A., Bespalko A., Filatov A., Alexeev E., Zhuk G. Patch antenna for measuring the internal temperature of biological objects using the near-field microwave radiometric method. Journal of Physics: Conference Series. 2016;671(1):18. DOI: 10.1088/1742-6596/671/1/012006

- Маречек С.В., Поляков В.М. Возможности оценки приповерхностной структуры биологической ткани по измерению коэффициента отражения на отдельных частотах СВЧ-диапазона. Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2005;(11-12):4-11.

- Caruso M., Bassi M., Bevilacqua A., Neviani A. A 2-16 GHz 65 nm CMOS stepped-frequency radar transmitter with harmonic rejection for high-resolution medical imaging applications. IEEE Trans. Circuitsа аnd Syst. I Regul. Pap. 2015;62(2):413-421.

- Глебович Г.В., Андрианов А.В., Введенский Ю.В. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов; под ред. Г.В. Глебовича. М.: Радио и связь; 1984:255.

- Беличенко В.П., Буянов Ю.И., Кошелев В.И. Сверхширокополосные импульсные радиосистемы; под ред. В.И. Кошелева. Новосибирск: Наука; 2015:484.

- Авдоченко Б.И., Карлова Г.Ф., Цырендоржиева А.М. Разработка элемента фазированной антенной решетки для системы активной магнитной локации на основе полупроводниковых преобразователей Холла. Известия высших учебных заведений. Физика. 2017;60(12/2):230-234.

- Avdochenko B.I., Karlova G.F. Using hall-effect sensors for weak pulsed magnetic fields measurement. Sibcon-2019.Proceedings. The Tomsk IEEE Chapter @ Student Branch. Tomsk, Russia, April 18-20, 2019. IEEE Catalog Number: CFP17794-CDR.

- Авдоченко Б.И., Прудаев И.А., Толбанов О.П., Чумерин П.Ю., Юрченко В.И. Твердотельный субнаносекундный СВЧ-коммутатор. Известия высших учебных заведений. Физика. 2016;59(8):55-59.