Исследование возможности построения одноантенного ретранслятора с коэффициентом усиления больше единицы

Автор: Хуако Руслан Асланович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 2 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается возможность построения одноантенного ретранслятора (ОАР) с коэффициентом усиления больше единицы. Ретранслятор работает без преобразования частоты и временного разделения приема и передачи. Селекция принимаемого и передаваемого сигналов производится в зависимости от направления их распространения в общем антенно-фидерном тракте.

Антенна, ретранслятор, циркулятор, направленный ответвитель, развязка, усиление

Короткий адрес: https://sciup.org/140191552

IDR: 140191552 | УДК: 621.391.2,

Текст научной статьи Исследование возможности построения одноантенного ретранслятора с коэффициентом усиления больше единицы

Современный уровень развития средств радиоэлектронного наблюдения делает весьма уязвимыми источники конфиденциальной информации. С другой стороны, происходит постоянное ужесточение требований к уровням допустимых электромагнитных (ЭМ) помех. В связи с этими обстоятельствами, традиционные методы защиты от радио- и радиотехнической разведки путем непрерывного излучения аддитивной шумовой помехи становятся все менее приемлемыми. Возникла и назрела задача создания новых, более совершенных средств активной радиотехнической маскировки.

Такое средство, по нашему мнению, должно обладать рядом специфических свойств.

-

1. Поскольку место расположения разведывательного приемника или подавляемого радиоэлектронного средства (РЭС), как правило, неизвестно, излучение помехи должно быть, по возможности, всенаправленным.

-

2. Поскольку подавляемое РЭС может быть не обнаружено, а его рабочая частота неизвестна, диапазон частот излучения помехи должен быть максимально широким.

-

3. В связи с жесткими нормами на дозу ЭМ-облучения персонала излучение помехи должно производиться только при условии наличия внешних ЭМ-воздействий.

-

4. Производимая ЭМ-помеха должна максимально точно совпадать с подавляемым сигналом по частоте и спектру.

-

5. Производимая ЭМ-помеха должна носить мультипликативный характер.

-

6. Поскольку алгоритм работы разведывательного средства может быть неизвестен, помеха должна производиться автоматически, то есть без участия оператора.

Указанным требованиям в наибольшей степени отвечает станция ответных помех ретрансляционного типа [1]. Как известно, подобные станции содержат приемную и передающую антенны, соединенные усилительным трактом. При этом для устойчивой работы станции между приемной и передающей антеннами должна быть обеспечена развязка, превышающая усиление в тракте. Эта развязка обеспечивается, в частности, путем пространственного разнесения приемной и передающей антенн. Такой способ обеспечения развязки делает невозможным размещение станции ответных помех на малоразмерных объектах или внутри небольших помещений.

В настоящей работе делается попытка создания малогабаритной станции ответных помех ретрансляционного типа, в той или иной степени удовлетворяющей перечисленным выше требованиям. При этом под малогабаритностью понимается не столько миниатюрность входящих в нее элементов, сколько то обстоятельство, что станция имеет одну антенну, работающую одновременно как на прием облучающих сигналов, так и на передачу ответной помехи на одной и той же частоте. В основе такой станции лежит соответствующий ретранслятор. Кроме того, найденные в данной работе схемные решения могут рассматриваться как технический прецедент, который может найти применение в других устройствах.

Декларированное выше намерение построить станцию ответных помех с одной антенной, работающей одновременно на прием и передачу на одной и той же частоте, означает невозможность разделения принимаемых и излучаемых сигналов по времени или частоте. Остается только один признак, по которому эти сигналы могут быть разделены. Этим признаком является направление распространения сигнала в общем антенно-фидерном тракте ретранслятора. Очевидно, что при совпадении входных и выходных зажимов усилительного тракта ретранслятора возникает проблема обеспечения его устойчивости. Ниже рассматриваются имеющиеся возможности и возникающие проблемы при построении ОАР с коэффициентом усиления больше единицы.

Известно несколько типов невзаимных СВЧ устройств, пригодных для разделения сигналов в зависимости от направления их распространения в тракте передачи. В первую очередь это направленные ответвители и ферритовые циркуляторы. Различные мостовые устройства на основе отрезков передающих линий здесь не рассматриваются из-за их узкополосности. [2]

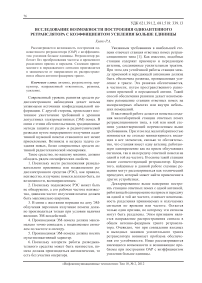

Рис. 1. Варианты реализации ОАР: 1 – антенна, 2 – циркулятор, 3 – усилитель, 4 – направленный ответвитель

На рис. 1 приведены функциональные схемы ОАР с использованием циркулятора и направленного ответвителя соответственно. Очевидно, что при такой схеме построения ретранслятора усиление не должно превышать развязки между невзаимными входами ответвителя либо циркулятора. Очевидно также, что эта развязка не может превышать нескольких десятков дБ. В силу указанных обстоятельств назовем рассматриваемые здесь ретрансляторы низкопотенциальными.

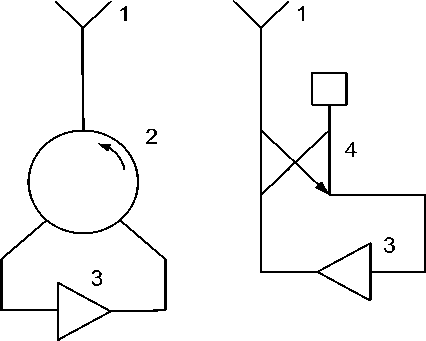

Для проверки реализуемости ОАР с коэффициентом усиления больше единицы был изготовлен макет, функциональная схема которого приведена на рис. 2

Рис. 2. Функциональная схема макета ОАР

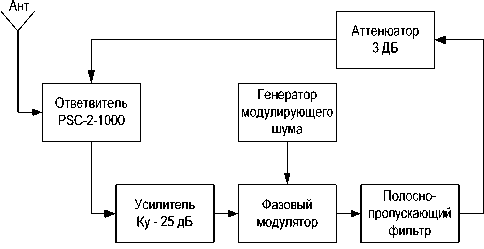

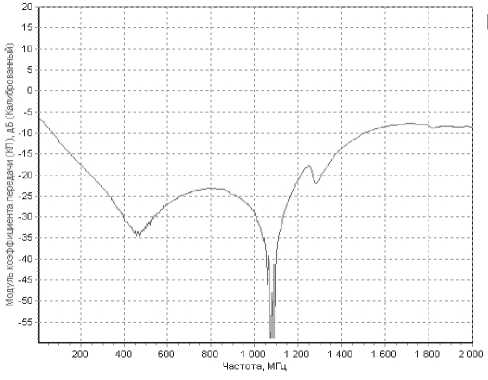

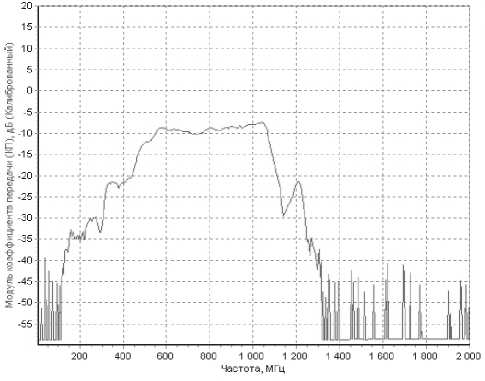

Антенна макета ОАР представляет собой фрагмент четырехканальной всенаправленной антенны и состоит из треугольного металлического основания со сторонами, равными 300 мм, и расположенного над ним металлического конуса с диаметром основания 200 мм и высотой 104 мм. Детали антенны скреплены между собой с помощью пенополистирольной опоры диаметром 100 мм. В качестве развязывающего устройства использован сумматор-разветвитель PSC-2-1000 производства Mini-Circuits. Характеристики коэффициента передачи и коэффициента направленности сумматора-разветвителя PSC-2-1000 приведены на рис. 3-4 соответственно. Как следует из приведенных характеристик, затухание в ответвителе в диапазоне рабочих частот до 1000 МГц не превышает 4 дБ.

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика коэффициента передачи направленного ответвителя PSC-2-1000

Рис. 4. Характеристика направленности ответвителя PSC-2-1000

Коэффициент направленности в диапазоне частот (350-1080) МГц не менее –23 дБ. Приведенная характеристика направленности измерена в лабораторных условиях, при подключении ко входному разъему ответвителя образцовой согласованной нагрузки. Как следует из приведенной характеристики направленности, максимально возможный коэффициент усиления тракта ретрансляции, при условии сохранения его устойчивости, составляет 23 дБ. Однако в силу некоторого ухудшения направленности ответвителя PSC-2-1000 при подключении антенны, обладающей конечным значением КСВ, а также в связи с необходимостью обеспечения некоторого запаса устойчивости реальный коэффициент усиления тракта ретрансляции составляет около 20 дБ. Необходимое усиление в макете обеспечивает двухкаскадный твердотельный усилитель. Для удобства наблюдения принимаемого и излучаемого ретранслятором сигналов в состав макета введен фазоамплитудный модулятор, управляемый генератором модулирующего шума.

Генератор модулирующего шума вырабатывает напряжение с шириной спектра 10…15 МГц и амплитудой 1,2 В. Это модулирующее шумовое напряжение, управляя работой модулятора, одновременно проникает в СВЧ-тракт, распространяется по нему и излучается в эфир в силу его большой интенсивности.

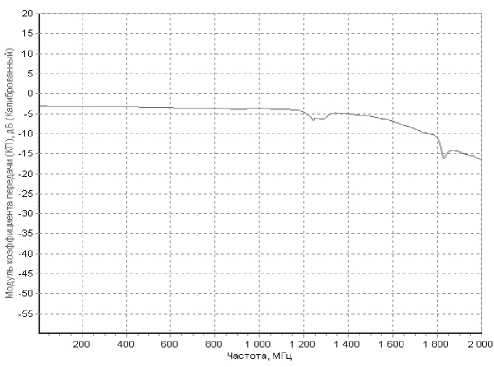

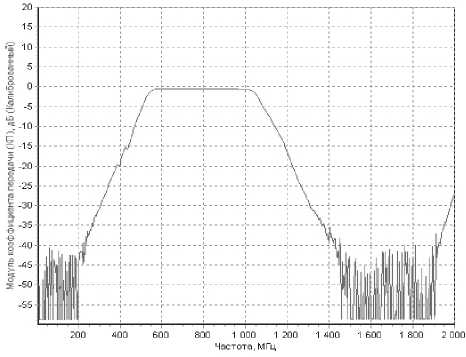

Для предотвращения этого излучения, а также для обеспечения развязки за пределами диапазона рабочих частот направленного ответвителя в тракте ретрансляции включен полосно-пропускающий фильтр. Амплитудночастотная характеристика полосно-пропускаю-щего фильтра приведена на рис. 5.

Из соображений минимального проникновения модулирующего шума в СВЧ-тракт ретрансляции выбран также порядок расположения элементов этого тракта, предусматривающий включение шумового модулятора за усилителем по ходу распространения сигнала. В противном случае проникающее в СВЧ-тракт модулирующее шумовое напряжение будет усиливаться усилителем на 20…30 дБ и излучаться в эфир, ухудшая электромагнитную обстановку.

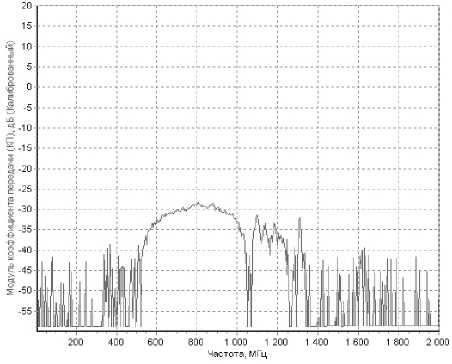

Перечисленные выше пассивные элементы СВЧ-тракта приводят к возникновению потерь в тракте ретрансляции. Общая характеристика затухания пассивных элементов СВЧ тракта ретрансляции приведена на рис. 6.

Рис. 6. Общая характеристика затухания пассивных элементов СВЧ тракта ретрансляции

Общая развязка, обеспечиваемая направленным ответвителем PSC-2-1000 и полосовым фильтром в диапазоне частот от 0 до 2000 МГц, приведена на рис 7.

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика по-лосно-пропускающего фильтра

Рис. 7. Общая развязка направленного ответвителя и полосового фильтра с учетом затуханий в пассивных элементах тракта ретрансляции

Как следует из сопоставления приведенных характеристик развязки и затухания необходимый коэффициент усиления усилителя составляет величину 25…30 дБ. Для подстройки точного значения коэффициента усиления в схему макета включен аттенюатор с затуханием 3 дБ.

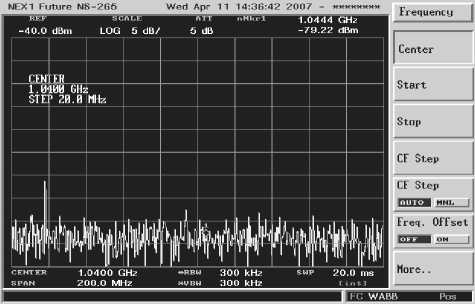

Описанный макет ОАР был всесторонне испытан и показал свою работоспособность в диапазоне частот 600-1000 МГц. Спектрограмма собственных шумов ретранслятора, измеренная в эфире на расстоянии 1 м в отсутствие внешнего ЭМ-воздействия, приведена на рис. 8.

Рис. 8. Спектрограмма собственных шумов ОАР, измеренная в эфире в отсутствие внешнего ЭМ воздействия на расстоянии 1 м

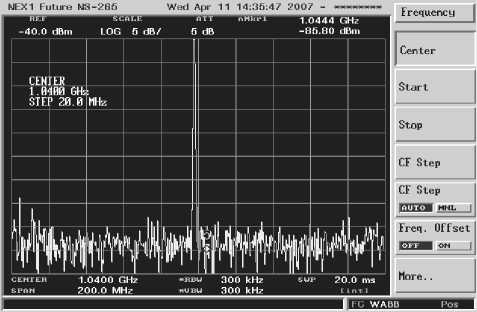

Рис. 9. Спектрограмма внешнего ЭМ воздействия, измеренная в эфире при выключенном ОАР на расстоянии 1 м

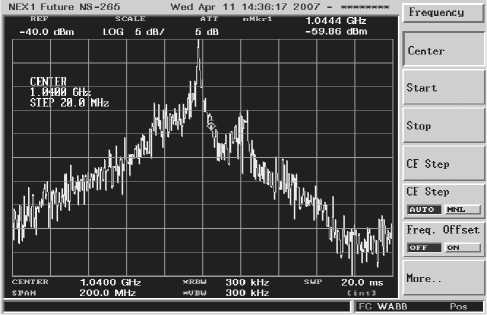

На рис. 9 приведена спектрограмма внешнего ЭМ-воздействия, измеренная в эфире на расстоянии 1 м при мощности внешнего ЭМ воздействия 10 мВт и выключенном ОАР. На рис. 10 приведена спектрограмма ответной шумо- вой помехи, измеренная в эфире на расстоянии 1 м.

Измерения проводились также при удалении источника внешнего ЭМ воздействия на расстоянии 5…6 м и мощности внешнего ЭМ воздействия 2 Вт. Измерения показали аналогичные результаты.

Рис. 10. Спектрограмма ответной помехи ОАР, измеренная в эфире на расстоянии 1 м

Выводы

-

1. При использовании развязывающих устройств типа циркуляторов или направленных ответвителей возможно построение ОАР с коэффициентом усиления более единицы.

-

2. Для обеспечения устойчивой работы ОАР необходимо, чтобы коэффициент направленности ответвителя или циркулятора превышал алгебраическую сумму коэффициентов усиления используемых усилителей и затуханий элементов тракта.

-

3. Для обеспечения устойчивости канала формирования помехи за пределами диапазона рабочих частот в него должен быть включен полосно-пропускающий фильтр. Затухание, вносимое фильтром, за пределами полосы пропускания нарушает баланс амплитуд и предотвращает самовозбуждение ОАР.

Список литературы Исследование возможности построения одноантенного ретранслятора с коэффициентом усиления больше единицы

- Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. М.: Воениздат, 1989. -350 с.

- Альтман Дж. Устройства сверхвысоких частот. М.: Мир, 1968. -423 с.