Исследование вычислительных систем с телекоммуникационным доступом

Автор: Воронцов И.В., Ефимушкина Н.В.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 4 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные структуры современных вычислительных систем с телекоммуникационным доступом и аппаратуры передачи данных, а также принципы построения их моделей. С помощью имитационных моделей выполнен анализ наиболее важных характеристик таких систем и определены эффективные режимы их работы.

Имитационная модель, коммутатор, телекоммуникационная обработка, распределенные системы, дерево связей

Короткий адрес: https://sciup.org/140191585

IDR: 140191585 | УДК: 681.324

Текст научной статьи Исследование вычислительных систем с телекоммуникационным доступом

Система с телекоммуникационным доступом (ВСТД), как известно, предназначена для обработки информации, поступающей от удаленных источников по каналам связи. Абоненты взаимодействуют с ЭВМ через абонентские пункты (АП) – терми- нальные устройства системы телеобработки. Абонентский пункт содержит в своем составе аппаратуру передачи данных (АПД), обслуживающую канал связи, набор периферийных устройств (ПУ), используемых для ввода-вывода данных, и обеспечивает обмен информацией между каналом связи и периферийными устройствами. В общем случае для подключения абонентов к ЭВМ используется значительное число каналов связи, которые подключаются к ней через коммутатор (мультиплексор передачи данных – МПД). Функционирование технических средств системы телеобработки поддерживается соответствующим программным обеспечением [1; 3].

В ВСТД применяются различные конфигурации связей между ЭВМ и абонентами, зависящие от состава и схемы размещения абонентов, типа используемых каналов связи и интенсивности потока данных между ними. Наиболее широко применяются выделенные некоммутируемые каналы, закрепленные за ЭВМ и соответствующими абонентами. Кроме того, могут использоваться каналы сетей общего применения (автоматической телефонной и телеграфной связи). В этом случае соединение между абонентом и ЭВМ является коммутируемым и устанавливается, например, набором номера вызываемого абонента [1-3].

Таким образом, типовая система телеобработки содержит следующие технические средства:

-

- каналы связи, в том числе и аппаратуру передачи данных;

-

- устройства сопряжения ЭВМ с АПД;

-

- абонентские пункты;

-

- коммутаторы (мультиплексоры передачи данных).

Объект и метод исследования

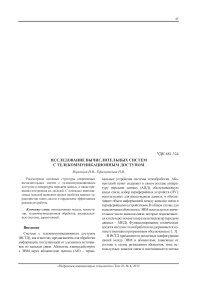

Типовая ВСТД в общем случае – многопунктовая, то есть имеет структуру дерева, корнем которого служит ЭВМ или вычислительный комплекс, а ветвями – каналы и коммутаторы. Причем пропускная способность последних может быть разной. Таким образом, в статье в качестве объекта исследования выбрана многоуровневая система, реализованная в виде дерева коммутаторов.

Экспериментальное исследование рассматриваемых систем реализовать довольно сложно. Альтернативой является имитационное моделирование [3,4]. Оно позволяет исследовать системы любой сложности с любым уровнем детализации параметров и режимом функционирования. В такой модели можно воспроизвести наиболее важные элементы и процессы и исключить влияние второстепенных. Программа моделирования системы с телекоммуникационным доступом с использованием модели коммутатора предложена в [5]. Структура системы приведена рис. 1.

ЭВМ (ВК)

Рис. 1. Структура моделируемой системы

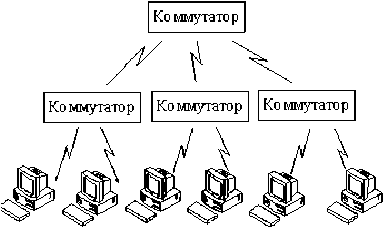

Как уже отмечалось, она имеет вид дерева. Три коммутатора обеспечивают поступление от абонентских пунктов пакетов в центральный коммута- тор, который выполняет функции мультиплексора в классической схеме ВСТД. При этом предполагается, что абонентский пункт имеет структуру, которая приведена на рис. 2. Своих устройств для хранения отправляемых и получаемых пакетов у него нет. Отправляемые пакеты поступают непосредственно во входные очереди коммутатора. В нем реализуется обслуживание с приоритетами и дополнительными сервисами.

Очередь для пакетов с высоким приоритетом

Рис. 2. Схема подключения абонентского пункта к коммутатору

Исходными данными для моделирования являются следующие характеристики коммутаторов:

-

- число портов;

-

- режимы работы;

-

- размеры очередей;

-

- наличие дополнительных сервисов;

-

- задержка передачи пакетов.

Результатами моделирования служат:

-

- общее время моделирования;

-

- число скоммутированных пакетов;

-

- число потерянных пакетов.

Имеется возможность задавать разные параметры для каждого коммутатора в отдельности и исследовать их влияние на характеристики системы с теледоступом в целом. Например, можно оценить, как меняются характеристики ВСТД при использовании быстродействующего или медленного коммутатора, а также при увеличении или уменьшении быстродействия центральной ЭВМ.

Результаты исследования типовой системы с теледоступом

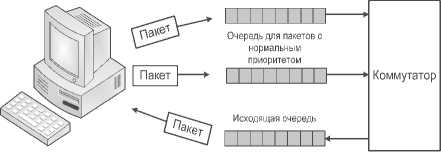

В работе исследовалось влияние параметров отдельно взятых коммутаторов на общие характеристики ВСТД. В частности, один коммутатор (крайний правый на схеме) работал в два раза медленнее остальных. При этом быстродействие ЭВМ и верхнего коммутатора было в три раза выше, чем у двух левых коммутаторов. Основные результаты моделирования работы системы с такими параметрами представлены на рисунке 3. Как и ожидалось, треть пакетов, приходящихся на правый сегмент сети, при равномерной загрузке абонентскими пунктами теряется. На стабильность работы системы в целом эти потери оказывают небольшое влияние. Потери пакетов происходят в основном в сегменте с медленным коммутатором.

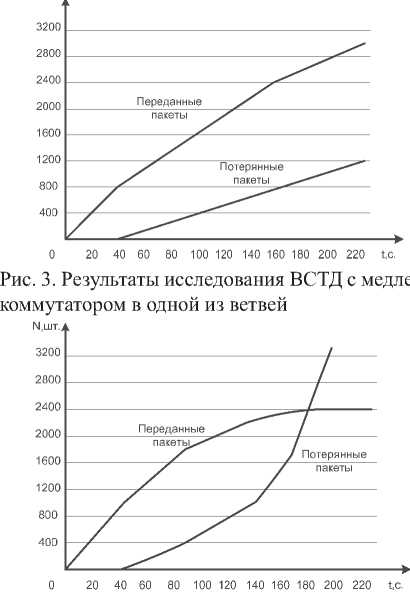

Рис.4. Результаты исследования ВСТД с медленными центральной ЭВМ и коммутатором

Если при одинаковой во всех ветвях производительности коммутаторов нижнего уровня уменьшить быстродействие центрального коммутатора или ЭВМ, то это приводит к быстрому заполнению и перегрузке всех очередей и резкому возрастанию числа потерянных пакетов (см. рис. 4). В реальных системах с телекоммуникационным доступом такая ситуация может привести к полной блокировке работы и потере важных данных. Таким образом, центральная ЭВМ и коммутатор являются «узким местом» исследуемой структуры. Именно поэтому к ним предъявляются повышенные требования по надежности и производительности.

Выводы

Таким образом, результаты исследований доказали адекватность модели и позволили выявить диапазоны параметров нагрузки, коммутаторов и центральной ЭВМ, при которых система с телекоммуникационным доступом работает в стационарном режиме и в условиях перегрузки. Центральная ЭВМ и коммутатор являются «узким местом» структуры типа «звезда» или дерево. К ним предъявляются повышенные требования. При этом коммутаторы нижнего уровня влияют только на работу своего сегмента и могут иметь меньшее быстродействие и надежность. Достоинством предлагаемого подхода, основанного на использовании имитационных моделей, является возможность анализа сложных систем с произвольными режимами функционирования. При этом оценивается влияние наиболее важных факторов и исключаются второстепенные.

Список литературы Исследование вычислительных систем с телекоммуникационным доступом

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: СПб.: Питер, 2008. -958 с.

- Горелов Г.В., Ромашкова О.Н. Оценка качества обслуживания в сетях с пакетной передачей речи и данных. СПб.: ИТМО, 2003. -45 с.

- Тютин В.А. Проблемы создания средств проектирования телекоммуникационных сетей. М.: Наука, 2005. -130с.

- Башарин Г.П., Бочаров П.П., Коган Я.А. Анализ очередей в вычислительных сетях. Теория и методы расчета. М.: Наука, 2001. -453с.

- Ефимушкина Н.В., Миронов А.А. Модели вычислительных систем с телекоммуникационным доступом//Труды 7 ВНПК «Компьютерные технологии в науке, практике и образовании». Самара, СамГТУ, 2008. -С. 216 -219.