Исследование взаимного влияния передатчиков в одночастотной наземной сети цифрового телевизионного вещания

Автор: Карякин Владимир Леонидович, Карякин Дмитрий Владимирович, Толмачев Валерий Борисович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 1 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена созданию модели одночастотной сети передачи данных наземного телевизионного вещания. Предложенная модель позволяет исследовать и проектировать сети с заданной или планируемой топологией размещения передатчиков. Дана количественная и качественная оценка влияния энергетических и спектральных характеристик передатчиков, временной задержки сигналов в сети на форму сигнальных созвездий и траекторий символьных переходов в приемнике.

Цифровое телевизионное вещание, визуальное моделирование, модель одночастотной наземной сети, модуляция, защитный интервал, сигнальные созвездия, стационарный и мобильный прием

Короткий адрес: https://sciup.org/140191457

IDR: 140191457 | УДК: 621.397.2

Текст научной статьи Исследование взаимного влияния передатчиков в одночастотной наземной сети цифрового телевизионного вещания

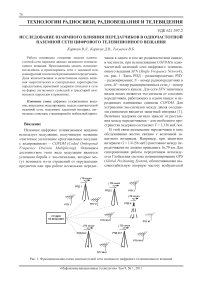

Наземное цифровое телевизионное вещание использует модуляцию, получившую название «частотное уплотнение ортогональных несущих с кодированием» – COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Основным достоинством этого вида модуляции является успешная борьба с эхо-сигналами, которые могут возникать из-за отражений от окружающих предметов или при работе нескольких передат- чиков в одном и том же радиочастотном канале, в частности, при использовании COFDM в одночастотной наземной сети цифрового телевизионного вещания SFN (Single Frequency Network), см. рис. 1. Здесь РПД – радиопередатчик; РПУ – радиоприемник; N – номер радиопередатчика в сети; M – номер радиоприемника в сети; j – номер телевизионного канала. Для сети SFN типичным видом помех являются эхо-сигналы от соседних передатчиков, работающих в одном канале и передающих одинаковые символы COFDM. Для устранения эхо-сигналов между двумя соседними символами вводится защитный интервал [1]. Величина задержки сигнала зависит от расстояния между передатчиками – для свободного пространства задержка составляет T = 3,336 мкС/км.

В этой связи размещение передатчиков в зоне обслуживания жестко связано с величиной защитного интервала. Например, при защитном интервале G = 1/4 (56 мкС) расстояние между передатчиками не должно превышать 16,79 км. Для синхронизации работы передатчиков используется Глобальная система позиционирования GPS ( Global Positioning System ), обеспечивающая высокостабильную опорную частоту возбудителей

Рис. 1. Функциональная схема одночастотной сети наземного цифрового телевизионного вещания

передатчиков 10 МГц и тактовые импульсы сигнальных процессоров с частотой 1 Гц.

Эффективным инструментом исследования одночастотной сети цифрового телевизионного вещания является среда визуального моделирования Visual System Simulator ( VSS ), интегрированная в программную среду AWR Design Environment ( AWR DE ) [2-6]. Целью настоящей статьи является создание модели одночастотной сети передачи данных наземного телевизионного вещания, исследование взаимного влияния телевизионных передатчиков на форму сигнальных созвездий и траекторий символьных переходов в приемнике.

При разработке модели и проведении исследований в среде VSS одночастотной сети передачи данных наземного телевизионного вещания воспользуемся методикой и результатами исследований, изложенными в [2].

Модель одночастотной сети наземного цифрового телевизионного вещания

Для моделирования сети телевизионного вещания (см. рис. 2) необходима информация о структуре цифровых телевизионных передатчиков, приемников и их параметрах, а также о характере распространения радиоволн в канале передачи данных [1].

Модель передатчика включает в себя модели возбудителя, усилителя мощности и антенны. Кратко рассмотрим функциональное назначение элементов модели возбудителя передатчика [2]. В полосе одного ТВ-канала формируются сигналы стандарта DVB-T эфир- ного цифрового телевидения и мобильного телевизионного стандарта DVB-H. Транспортные потоки двух независимых каналов, предназначенных для формирования телевизионных сигналов в соответствии со стандартами DVB-T и DVB-H, поступают вначале на рандомизаторы, которые формируют квазислучайные сигналы с равномерным спектром.

Модули внешнего и внутреннего кодирования, перемежения решают задачи компрессии сигналов и обеспечения их помехозащищенности. В стандартах DVB-T и DVB-H используются различные способы перемежения и кодирования для обеспечения эффективной борьбы с помехами при различных условиях приема сигнала. Помехозащищенность канала передачи данных во многом зависит от кодовой скорости, которая определяется отношением длины кодового блока на входе к длине преобразованного кодового блока на выходе кодера.

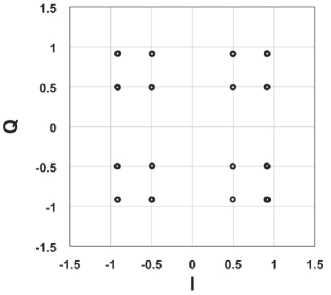

В маппере модели возбудителя осуществляется раскладка символов. При формировании кадра к основному сигналу добавляются пилот-сигналы (маркеры синхронизации) и сигналы служебной информации. Режимы 2 k и 8 k отличаются числом несущих многочастотной модуляции COFDM (1705 и 6817 соответственно). Каждая несущая в символе COFDM модулируется своим собственным цифровым потоком с использованием квадратурной фазовой ( QPSK ) или амплитудной модуляции ( QAM ). Ширина спектра группового сигнала 7,61 МГц для полосы канала 8 МГц.

Рис. 2. Модель одночастотной сети наземного цифрового телевизионного вещания

С целью уменьшения взаимного влияния передатчиков в одночастотных сетях вводят защитный интервал. Стандартом предусмотрено четыре относительных значения защитных интервалов, равные 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 длительности активной части символа. Соответствующие абсолютные значения приведены в таблице 3.1 [1] для режимов 2 k и 8 k . Выбор величины защитного интервала определяется территориальным разносом передатчиков в одночастотной сети. Следует отметить, что помехоустойчивое кодирование и защитные интервалы снижают информационную скорость передачи, и это следует учитывать при выборе параметров системы.

Модуляция COFDM несущих частот кодированными сигналами в модуляторе происходит в соответствии с выбранным видом модуляции и манипуляционным кодом. Роль многочастотного модулятора выполняет интегральная схема обратного преобразования Фурье.

Модель приемника включает в себя модели антенны, малошумящего усилителя и устройства обработки цифрового телевизионного сигнала, содержащего набор блоков, большинство из которых выполняют функции, обратные функциям, выполняемым в передатчике: COFDM- демодулятор, дизассемблер кадра, внутренний деперемежитель, внутренний декодер, внешний деперемежитель, декодер, дерандомизатор.

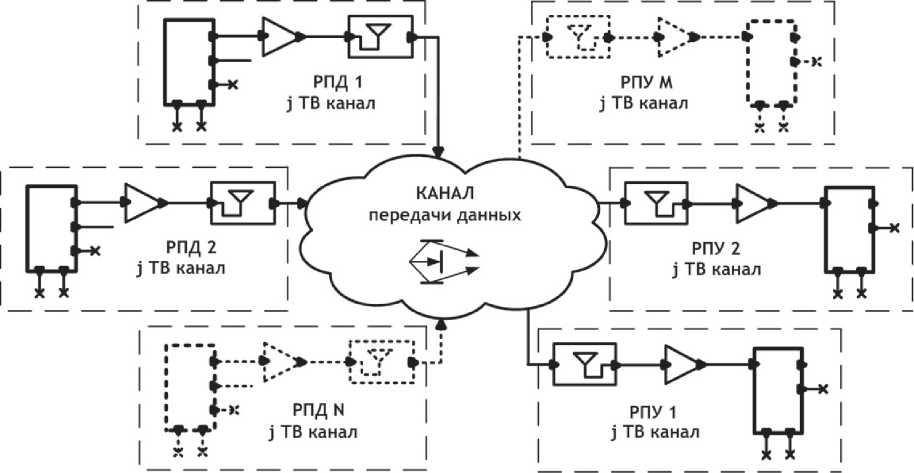

Рис. 3. Типовые модели каналов распространения радиоволн

б) канал Райса

в) канал Релея

Модель канала передачи данных. В зависимости от места взаимного расположения приемника и передатчика условия приема сигналов в сети имеют значительные отличия, а следовательно, и модели каналов передачи данных различны.

Характерны три основных варианта (см. рис. 3) распространения радиоволн:

-

- прямая видимость, нет отраженных сигналов (канал Гаусса);

-

- прямая видимость, есть отраженные сигналы (канал Райса);

-

- нет прямой видимости, прием только отраженных сигналов (канал Релея).

Наиболее «тяжелые» условия приема сигналов на подвижных объектах при отсутствии прямой видимости. В данном случае при исследовании взаимного влияния телевизионных передатчиков на форму сигнальных созвездий и траектории символьных переходов в приемнике полагаем, что канал передачи данных идеальный, то есть канал передачи данных без помех. При исследовании задаемся численными значениями параметров передатчиков для того, чтобы получить пример характеристик сигналов на выходе приемника реальной сети.

Сигнальные созвездия и траектории символьных переходов

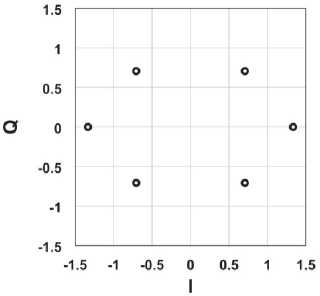

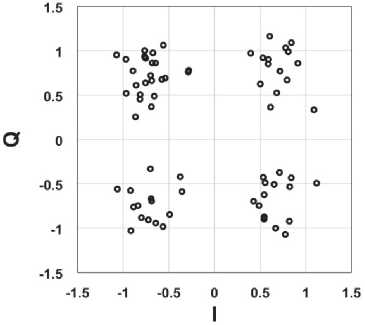

Сигнальное созвездие в передатчике в отличие от созвездия в приемнике [1], помимо информационных несущих частот, содержит несущие сигналов телеметрии и синхронизации (см. рис. 4).

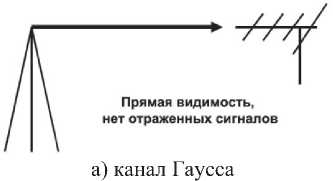

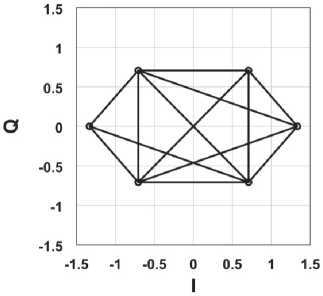

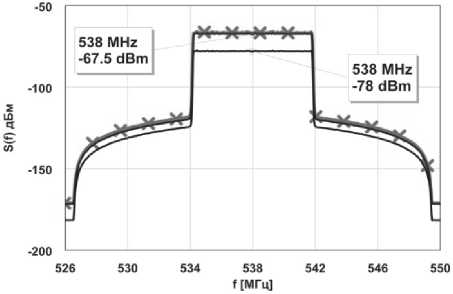

Полагаем, что разность между временными задержками сигналов двух соседних передатчиков составляет Т З = 30 мкС. Защитный интервал G = 1/4 (56 мкС), то есть Т З< G . Спектральная плотность мощности удаленного передатчика на входе приемника на 13,2 дБ ниже мощности ближайшего к приемнику передатчика. Канал передачи данных, как отмечалось выше, идеальный. Спектральная плотность мощности результирующего сигнала на входе приемника составляет –67,7 дБм (см. рис. 5).

Рис. 5. Спектральные характеристики сигнала двух передатчиков на входе приемника

Рис. 4. Сигнальное созвездие и траектории символьных переходов в передатчике

Оба передатчика работают в составе одночастотной сети наземного цифрового телевизионного вещания на 29 ТВ канале.

Крестиками на рис. 5 отмечена огибающая результирующей спектральной плотности мощности телевизионного сигнала от двух передатчиков на входе приемника.

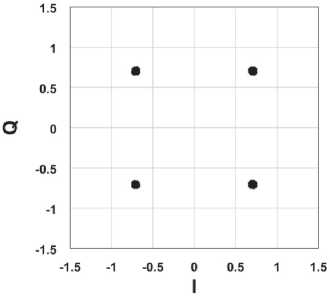

Сигнальные созвездия и траектории символьных переходов в приемнике показаны на рис. 6.

Из сравнения рис. 4 и рис. 6 следует, что на форму сигнальных созвездий и траекторий символьных переходов в приемнике существенное влияние оказывает мощность излучений второго передатчика и временная задержка сигналов даже при отсутствии в канале передачи данных помех.

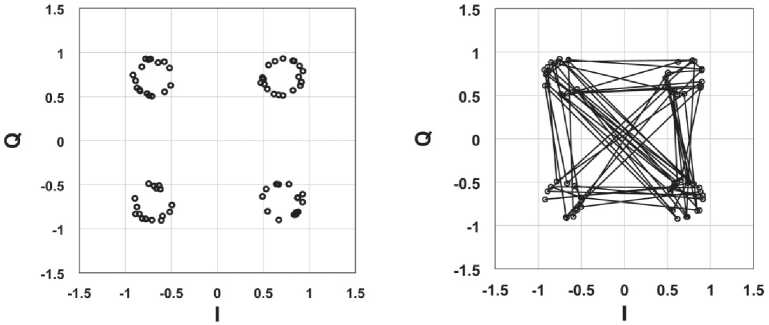

Влияние мощности излучения передатчиков

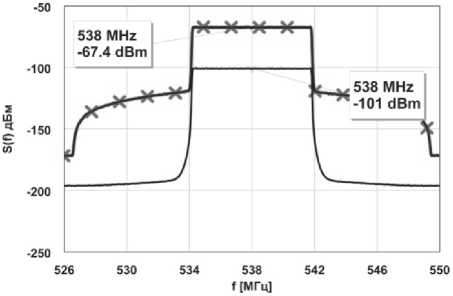

Рассмотрим влияние равноудаленных от приемника передатчиков с различной мощностью излучения. Разность между временными задержками сигналов двух соседних передатчиков со-

Рис. 6. Сигнальные созвездия и траектории символьных переходов

ставляет Т З = 0 мкс. Защитный интервал G = 1/4. Разность между спектральными плотностями мощности передатчиков S1-S2 на входе приемника изменяется в широких пределах от 10,5 до 33,6 дБм. Оба передатчика работают в составе одночастотной сети наземного цифрового телевизионного вещания на 29 ТВ канале.

Анализ результатов исследования показал значительное влияние на форму сигнальных созвездий излучаемой мощности передатчиков. При нулевых временных задержках сигна- лов в каждой вершине квадрата фазовой модуляции (см. рис. 4) из передаваемых символов формируются квадраты, размер которых зависит от разности S1-S2 спектральных плотностей мощности передатчиков на входе приемника (см. рис. 6a-б).

В следующем разделе рассмотрим влияние временной задержки сигналов передатчиков при фиксированной разности спектральных плотностей мощности обоих передатчиков на входе приемника.

a) SI-82=10,5 дБм

Рис. 7. К оценке влияния мощности излучения передатчиков на форму сигнальных созвездий в приемнике

6) SI-82 = 33.6 дБм

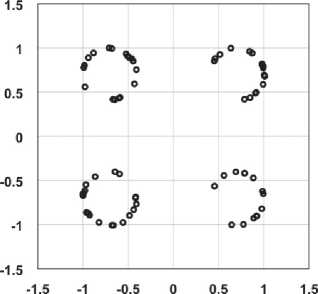

Исследование влияния задержки сигналов передатчиков

Полагаем, что разность между спектральными плотностями мощности передатчиков S1-S2 на входе приемника постоянна и равна 10,5 дБм. Разность между временными задержками сигналов двух соседних передатчиков Т З изменяется в пределах от 20 до 70 мкС. Величина защитного интервала составляет 56 мкС ( G = 1/4).

Анализ результатов исследования показал значительное влияние на форму сигнальных созвездий времени задержки сигналов передатчиков. При временных задержках сигналов в пределах защитного интервала в каждой вершине квадрата фазовой модуляции (см. рис. 4) из передаваемых символов формируются окружности, размер которых зависит от разности S1-S2 спектральных плотностей мощности передатчиков на входе приемника (см. рис. 8a).

В случае превышения времени задержки Т З величины выбранного защитного интервала G передаваемые символы хаотично разбросаны в окрестности вершин квадрата фазовой модуляции сигнального созвездия (см. рис. 8б).

Заключение

-

1. Разработанная модель (см. рис. 2) позволяет с единых позиций в соответствии с требовани-

- ями европейских стандартов DVB-T/H подойти к исследованию и проектированию одночастотных сетей цифрового телевизионного вещания, обеспечивающих максимальную скорость передачи информации и требуемую помехоустойчивость при стационарном и мобильном приеме.

-

2. Решение задачи оптимизации одночастотной сети цифрового телевизионного вещания возможно при заданном критерии оптимизации максимальной скорости передачи информации и ограничениях параметров передатчиков, диаграмм направленности антенн, скорости кодирования, вида модуляции, характера помех, вероятности ошибки на выходе приемников в зоне обслуживания с заданной или планируемой топологией размещения передатчиков, то есть при формулировке целевой функции.

-

3. Результаты исследования, полученные в данной работе, позволяют дать количественную и качественную оценку влияния мощности излучения передатчиков и временной задержки сигналов на форму сигнальных созвездий и траекторий символьных переходов в приемнике. Из сравнения рис. 4 и рис. 6-8 следует, что взаимное расположение передатчиков, их энергетические характеристики в сети оказывают значительное влияние на форму сигнальных созвездий даже при отсутствии в канале передачи данных помех.

а) Тзддерж - 20 мкС

Ь) Тзадерж -70 мкС

Рис. 8. К оценке влияния времени задержки сигналов передатчиков на форму сигнальных созвездий в приемнике

Список литературы Исследование взаимного влияния передатчиков в одночастотной наземной сети цифрового телевизионного вещания

- Карякин В.Л. Цифровое телевидение. М.: Солон-Пресс, 2008. -272 с.

- Карякин В.Л., Карякин Д.В., Толмачев В.Б. Исследование помехоустойчивости, спектральных и динамических характеристик наземных систем цифрового телевизионного вещания//Труды МНПК «Современные направления теоретических и прикладных исследований'2010». Одесса: Черноморье, 2010. -С. 68-70.

- Карякин В. Л., Карякин Д.В., Фруктовская Е.О Методы оптимизации цифровых приемопередающих комплексов радио и телевидения//Труды МНПК «Современные направления теоретических и прикладных исследований'2010». Одесса: Черноморье, 2010. -С. 70-78.

- Карякин В.Л., Карякин Д.В., Фруктовская Е.О. Сравнительный анализ цифровых видов модуляции с использованием сигнальных созвездий в среде визуального моделирования//Труды МНПК «Современные направления теоретических и прикладных исследований'2010». Одесса: Черноморье, 2010. -С. 8589.

- Карякин В.Л. Методы построения и оптимизации эфирных сетей цифрового телевизионного вещания/В.Л. Карякин, Д.В. Карякин, В.Б. Толмачев//Физика волновых процессов и радиотехнические системы, Т. 13, № 3, 2010. -С. 77-83.

- Карякин В.Л., Карякин Д.В., Фруктовская Е.О. Визуальное моделирование и методы оптимизации цифровых приемопередающих систем радио и телевидения//ИКТ, Т. 8, № 3, 2010. С. 88-94.