Исследование взаимосвязи ритма сердца и динамики амплитудных значений зубца R на электрокардиограмме

Автор: Кузнецов Артемий Артемьевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 1 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

По данным 58 регистраций электрокардиограмм здоровых молодых людей проведен поиск связей и механизмов взаимовлияния динамики амплитудных значений зубца R и ритма сердца с использованием метода «скользящих средних». Проведена классификация совмещенных диаграмм вида RR(R) и выделено пять характерных типов. Для диапазонов частот ULF и VLF медленная волна влияния присутствует на всех диаграммах в форме кривой регуляционного цикла. Приведены ее отличительные признаки и способы формирования.

Электрокардиограмма, ритм сердца, амплитудные значение зубца r, медленная волна, регуляционный цикл

Короткий адрес: https://sciup.org/140191530

IDR: 140191530 | УДК: 577.38:612.172.2

Текст научной статьи Исследование взаимосвязи ритма сердца и динамики амплитудных значений зубца R на электрокардиограмме

Наиболее развитой функциональной ритмической системой в организме человека является кровеносная система. Пульсовая волна, заданная чередованием систол желудочков сердца, распространяется по кровеносной системе, подчиняя своему ритму и управляя таким образом иными процессами [1-2]. Период пульсовой волны равен интервалу времени одного сокращения желудочков (систолы) и может быть определен по расстоянию между соседними R зубцами на электрокардиограмме (ЭКГ) [3-4].

Работа миокарда непрерывно корректируется регуляторными влияниями со стороны вегетативной нервной системы и управляющими сигналами электрической природы со стороны центральной нервной системы, учитывающими как внутренние, так и внешние стимулы [3]. Об их интенсивности можно судить по вариациям сердечного ритма. Однако остается неясным вопрос о роли амплитудных значений потенциала, определяющих морфологию кардиоциклов. Измерительный электрод регистрирует переменную разность потенциалов как вариативные изменения электрического потенциала на определенных участках тела в сравнении с потенциалом эталонного электрода в системе единого времени. Регистрируемая разность потенциалов амплитудных значений QRS-комплекса или R зубца определена с точностью до аддитивной постоянной. При этом переменный импеданс слоя эпидермиса и гальванические эффекты [5] в области контакта электрода могут влиять на степень адекватности расшифровки сигнала. Если принять при неизменных внешних условиях постоянство передаточной функции, то по совокупности амплитудных значений зубца R и в сравнении их с согласованной последовательностью R-R интервалов на ЭКГ можно провести поиск закономерностей взаимовлияния ритма сердца и динамики систолического потенциала.

Цель работы – поиск связей и механизмов взаимовлияния динамики амплитудных значений зубца R и ритма сердца по ЭКГ здоровых молодых людей.

Методика и результаты эксперимента

Регистрировались ЭКГ условно здоровых обследуемых (УЗО) молодых людей во втором грудном отведении (по Небу) с продолжительностью записи около 20 минут. Все измерения проводились с помощью лицензированного комплекса амбулаторной регистрации электрокардиосигнала «AnnA Flash 3000» в программе «EScreen» [6-7]. Основными фиксируемыми структурными единицами на ЭКГ являлись амплитудное значение зубца R (мВ) и расстояние R-R (мС) между соседними зубцами R. Обработка записи ЭКГ состояла в определении координат пиков зубцов R и формировании цифровых рядов величин двух указанных параметров.

Для определения статистической связи между рядами RR ( n ) и R ( n ) использовался метод «скользящих средних» [8]. Этот метод является встроенной расчетной процедурой в «Пакете анализа» программы Excel . Ширина окна сканирования подбиралась по признаку максимальной скорости роста информационной энтропии при формировании виртуального ряда ритма сердца [9], что соответствует экстремальному значению информационной размерности D I [10]. Известно, что наибольшее значение информационной размерности для виртуальной диаграммы RR ( n ) приходится на интервал Δ n = 100-300 отсчетов [11].

Назначаемая ширина окна Δ n o = 100-300 отсчетов соответствует также термину «короткой записи» и удовлетворяет критерию минимального размера ряда, необходимого для анализа вариабельности ритма сердца [12]. Этот интервал времени, равный ширине окна сканирования, поглощает и выводит за рамки анализа как характерные импульсные изменения с периодом 50-80 отсчетов на диаграмме RR ( n ), так и иные более короткие флуктуации рефлекторной и дыхательной природы. В таком случае, параметрические диаграммы вида Х Δno( n ), полученные методом «скользящих средних», представляют динамику соответствующих условных процессов RR ( n ) и R ( n ) для частотных диапазонов VLF (Very Low Frequency) и ULF (Ultra Low Frequency) [12-13].

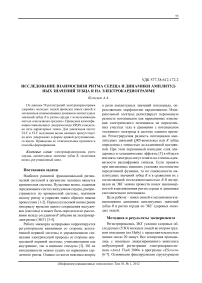

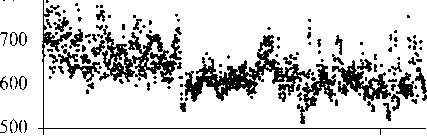

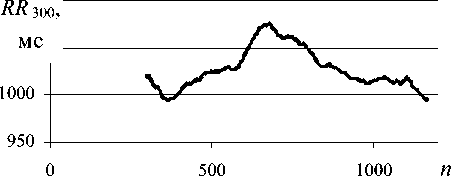

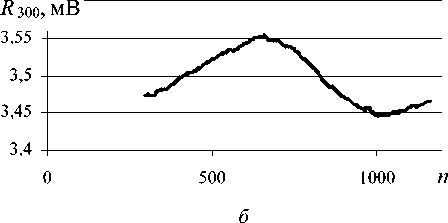

На рис. 1 представлены параметрические диаграммы RR ( n ), R ( n ), соответствующие параметрические диаграммы вида Х Δno( n ) при Δ n o = 100

RR, мс

О 500 1000 1500 И

Рис. 1. Параметрические диаграммы по ЭКГ УЗО Мн (06.10.09. 14.00):

и совмещенная диаграмма RR300(R300) при Δ n o = 300, имеющая смысл секунд-вольтной характеристики кардиоциклов на ЭКГ. В рамках интервала регистрации процесс ритма сердца УЗО Мн (см. рис. 1 а ) характеризуется амплитудной регуляцией в пределах 0,5 мВ со стороны процесса динамики систолического потенциала, отчетливо выраженной на первой половине интервала регистрации в форме адаптации к условиям регистрации.

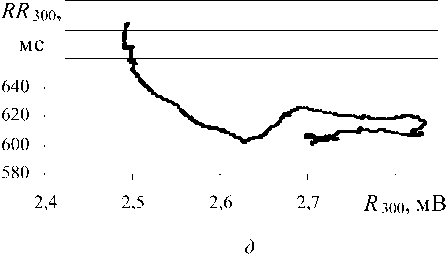

На диаграмме RR 300( R 300) показана динамическая связь, или синхронный ход параметров с применением метода «скользящих средних» с шириной окна Δ n o = 300 отсчетов. Отчетливо видно (см. рис. 1 а - д ), что с начала регистрации рост величины R сопровождается монотонным экспоненциальным падением (релаксацией) соответствующих значений RR до «критического уровня» 600 мС, определенного минимально возможным значением интервала общей паузы. Далее обратная связь между параметрами сменяется прямой и средний уровень ритмограммы приподнимается на 20 мС. С этого момента поиск состояния ритма под заданные условия заканчивается выбором уровня ритма немногим выше критического ( RR = 605-615 мС) – оптимального к условиям и нейтрального к регуляции со стороны систолического потенциала. В рамках принятых категорий связи между параметрами ритма и динамикой систолического потенциала, вероятно, кривую на диаграмме RR 300( R 300) можно назвать «регуляционной кривой». Закрутка этой кривой на уровне адаптации к условиям происходит в направлении «по часовой стрелке».

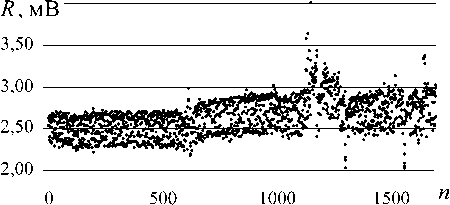

По результатам подобной обработки данных 58 двадцатиминутных регистраций ЭКГ проведена классификация диаграмм RR 300( R 300) по форме и направлению обхода (закруткой). Выделено пять следующих характерных типов диаграмм, определяющих взаимосвязь ритма сердца и динамики амплитудных значений зубца R на электрокардиограмме (см. рис. 1-2).

-

1. Адаптация к стационарному режиму взаимосвязи в форме регуляционного цикла с закруткой «по часовой стрелке» (см. рис. 1 д ).

-

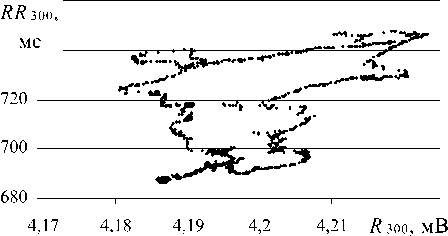

2. Полный регуляционный цикл с закруткой «по часовой стрелке» (см. рис. 2 а ).

-

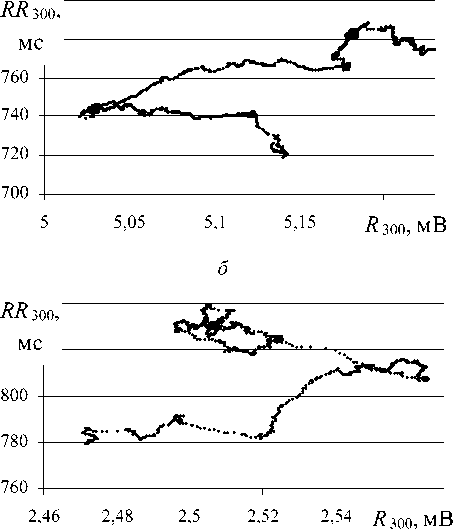

3. Неполный регуляционный цикл с закруткой «против часовой стрелки» (см. рис. 2 б ).

-

4. Неполный регуляционный цикл с закруткой «по часовой стрелке» (см. рис. 2 в ).

-

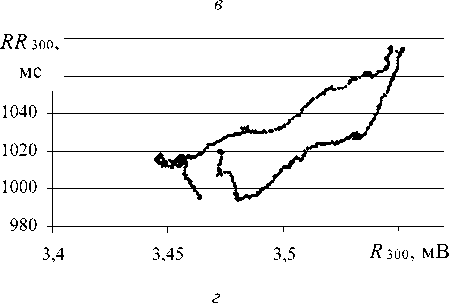

5. Полный регуляционный цикл с закруткой «против часовой стрелки» (см. рис. 2 г ).

«Регуляционные кривые» на выделенных пяти типах диаграмм отличаются по форме, масштабам, количеству малых петель и рефрактерных к регуляции горизонтальных участков.

Рис. 2. Параметрические диаграммы по ЭКГ УЗО: Нс (29.09.09. 1320) ( а ), Нз (06.10.09. 1300) ( б ), Кр (06.10.09. 1230) ( в ), Мл (06.10.09. 1230) ( г )

Большой набор признаков отличия приводит к необходимости более подробной характеристики как исходных условных процессов RR(n) и R(n), так и их совместных диаграмм вида RR300(R300) для поиска основного управляющего фактора в принятой классификации.

Процесс ритма сердца УЗО Нс (рис. 2а) характеризуется как устойчивый с малоамплитудной медленной волной (МВ) периодом 980 С и такой же слабой малоамплитудной регуляцией в пределах 0,04 мВ со стороны процесса динамики систолического потенциала. Диаграмма RR 300( R 300) представлена плоской фигурой, образованной замкнутой кривой, что свойственно непрерывному процессу регуляции при поиске устойчивого состояния ритма сердца. Полученный регуляционный цикл МВ влияния начинается и заканчивается с координатами (4,2 мВ; 717 мС) с ходом «по часовой стрелке» и с периодом около 16 минут. Запаздывание процесса R(n) от процесса RR ( n ) событийно постоянно, но количественно разное: от 4-5 С на малых фрагментах диаграмм до 100 С (135 отсчетов) на периоде МВ.

Процесс ритма сердца УЗО Нз (рис. 2 б ) характеризуется как процесс с релаксацией с переменной по качеству (неустойчивой) амплитудной регуляцией в пределах 0,3 мВ со стороны процесса динамики систолического потенциала. На фоне общего спада среднего уровня значений RR в интервале регистрации на диаграмме наблюдается пилообразная волна влияния до уровня RR = 750 мС. С уменьшением значения RR треугольные импульсы теряют форму и расплываются. Диаграмма RR 300( R 300) представлена незамкнутой кривой незавершенного регуляционного цикла на МВ с периодом, значительно превышающим интервал регистрации (20 мин.). Формирование «регуляционной кривой» происходит «против часовой стрелки».

По форме графиков регуляционной кривой и заданного уровня критического значения RR = 600-650 мС полупериод МВ, наложенный на ритм сердца, можно оценить по значению не менее 2000 отсчетов. При среднем значении < RR > = 760 мС полный период составит не менее 3000 С (50 мин.). В таком случае, на четверти периода МВ в области максимальной скорости падения RR происходит линейное падение величины R со скоростью 0,19/81 = 0,0023 мВ/С с последующим относительно быстрым ростом. Половину интервала регистрации связь между параметрами определяется как прямая, а вторую половину на той же волне – как обратная. Интервал времени смены знака связи составляет 81 С.

Ритм сердца УЗО Кр (см. рис. 2в) характеризуется как процесс с релаксацией с устойчивой амплитудной регуляцией в пределах 0,15 мВ со стороны процесса динамики систолического потенциала. На фоне общего спада среднего уровня значений RR в интервале регистрации низкочастотная составляющая диаграммы RR(n) трактуется как фрагмент МВ с малоамплитудным апериодическим внешним влиянием. Средний уровень RR на ритмограмме превышает значение RR = 800 мС, то есть находится значительно выше критического уровня. В таком случае связь между параметрами прямая, но с разной временной задержкой для разных влияний. Для мало-амплитудных влияний задержка R(n) от RR(n) не превышает 15 С, а для высокоамплитудных – достигает 80 С. Малоамплитудное апериодическое влияние на диаграмме (см. рис. 2в) определено «малой петлей». Фрагмент МВ представлен незамкнутой кривой незавершенного регуляционного цикла с периодом, значительно превышающим интервал регистрации (20 минут). Закрутка по ходу процессов и по кривой рис. 5е происходит в направлении «по часовой стрелке». Устойчивое состояние ритма сердца, характеризуемое как независящее от изменений величины R, выбрано трижды: на уровнях 940 мС; 875 мС и 730 мС.

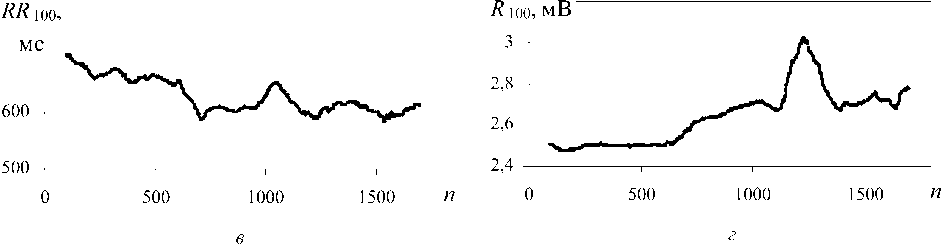

Рис. 3. Параметрические диаграммы по ЭКГ УЗО Мл (06.10.09. 1230)

В рамках интервала регистрации ритм сердца УЗО Мл (см. рис. 2г) характеризуется как устойчивый с малоамплитудной МВ и с устойчивой амплитудной регуляцией в пределах 0,2 мВ со стороны процесса динамики систолического потенциала на уровне среднего значения

Регуляционный цикл медленной волны влияния начинается с координатами (3,47 мВ; 1019 мС) и представлен практически замкнутой кривой (см. рис. 2 г ). Закрутка происходит «против часовой стрелки». Время регистрации составляет 1192 С, или около 20 мин. Экстраполяция диаграммы R 300( n ) с учетом ширины окна выделяет период медленной волны 980 С. Определенная по точкам максимальных значений для диаграмм на рис. 3 а-б и рис. 2 г относительная задержка процесса R 300( n ) в форме МВ не превышает 20 С.

Обсуждение результатов

Регистрация ЭКГ УЗО Кр, Нз, Мл, Мн проведена в один день и в одно и то же время в интервале 1230…1400, а данные Нс сдвинуты на неделю. Поэтому при исследовании полученных параметрических диаграмм следовало ожидать проявления как общих, так и индивидуальных закономерностей, в частности в формах возможных эндогенных и экзогенных влияний.

По данным 58 регистраций ЭКГ медленная волна влияния выделяется на всех ритмограм-мах в формах одного полного или неполного колебания, в общем случае с разным периодом для разных обследуемых. Наиболее часто встречается период 980-1000 С, а также кратные 2 периоды меньшей величины.

Для диапазонов частот ULF и VLF динамика величины R качественно повторяет динамику RR -интервалов, но, во-первых, – с обязательной и переменной по величине сдвижкой, а во-вторых, – с характерными фрагментарными особенностями, проявляющимися в большей мере при максимальных и минимальных уровнях значений RR -интервалов. Вероятно, такой механизм регуляции и проявляется в том, чтобы удержать МВ влияния в указанных рамках. Таким образом, условный процесс R ( n ) можно назвать сопрягающим и выполняющим функцию не только регуляции ритма на экстремальных уровнях, но и отслеживания ритма с подстраиваемым по величине интервалом запаздывания, т.е. контроля.

При общей качественной схожести диаграмм RR100(n) и R100(n) существуют значительные фрагментарные расхождения. Кроме этого, как указано выше, существует переменная по величине задержка одного процесса от другого, поэтому даже о значимой корреляционной связи говорить не приходится. В таком случае и для объяснения полученного результата можно предположить изменение иных зубцов и сегментов пропорциональное изменению величины RR.

Очевидно, что при сложении диаграмм обоих параметрических процессов в прямоугольной системе координат обязательно получится плоская замкнутая кривая, называемая фигурой Лиссажу. Указанные выше фрагментарные искажения синусоидальных сигналов делают эту фигуру негладкой, поэтому она была названа «петлей». При осреднении значений RR при постоянном значении R петля вырождается в двухпараметрическое распределение. Каждое значение такого распределения не имеет собственного статистического веса и не несет информацию об экспериментальной вероятности того или иного значения как события. Поэтому она не может быть названа ни гистограммой, ни экспериментальным полигоном.

Направление закрутки по петле регуляционного цикла определяет динамику взаимосвязи фазовой и амплитудной компонент ЭКГ. Таким образом, для формы петли без перегибов смена знака связи происходит при минимальных и максимальных значениях параметров. При направлении закрутки «по часовой стрелке» верхняя «ветка петли» соответствует их прямой взаимосвязи, нижняя ветка – обратной. При направлении закрутки «против часовой стрелке» - наоборот. Ширина петли регуляционного цикла определяется интервалом времени задержки процесса R ( n ). Переменная задержка может означать поиск оптимального местоположения, формы и ширины петли регуляционного цикла медленной волны для эффективной регуляции ритма при меняющихся условиях регистрации и состояниях УЗО. Можно предположить, что непрерывная генерация МВ является необходимым и базовым процессом при формировании условного процесса R ( n ). В рамках этого предположения МВ экзогенного влияния обеспечивает «мягкое» контрольно-регулирующее влияние на ритм сердца.

Выводы

При анализе параметрических диаграмм всех УЗО были обнаружены следующие общие закономерности:

-

1. Процесс R ( n ) относительно ритмического процесса RR ( n ) происходит с переменной по ходу диаграмм задержкой, что указывает на результирующий характер диаграмм нескольких непре-

- рывно взаимодействующих генераторов сигналов;

-

2. Для диапазонов частот ULF и VLF медленная волна влияния в рамках одного периода или его фрагмента присутствует на всех диаграммах RR ( n ) и проявляется в форме запаздывающего регуляционного отклика на диаграммах R ( n );

-

3. Направление закрутки по петле регуляционного цикла определяет динамику взаимосвязи фазовой и амплитудной компонент ЭКГ, а ширина петли регуляционного цикла определяется интервалом времени задержки процесса R ( n );

-

4. В зависимости от условий регистрации и вариативности состояния УЗО кривая регуляционного цикла может замыкаться сама на себя, принимая форму петли, или размыкаться, развиваясь к новому местоположению и с организацией новой петли, соответствующей новому стационарному состоянию.

Список литературы Исследование взаимосвязи ритма сердца и динамики амплитудных значений зубца R на электрокардиограмме

- Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. Избранные труды. М.: Наука, 1978. -400 с.

- Дубров А.П. Симметрия биоритмов и реактивности. М.: Наука, 1987. -238 с.

- Кузнецов А.А., Плеханов А.А., Сушкова Л.Т. Алгоритм выделения RR-интервалов из фотоплетизмограмм//Биомедицинская радиоэлектроника. № 12, 2007. -С. 27-29.

- Кузнецов А.А., Плеханов А.А., Сушкова Л.Т., Шарыпов А.В Программно-аппаратный комплекс синхронной регистрации электрокардиограмм и фотоплетизмограмм//Медицинская техника. № 2 (254), 2009. -С. 41-43.

- Коновалов В.Ф., Сериков И.С. Особенности проявления кожно-гальванической реакции и электрокардиограммы у «активных» и «пассивных» испытуемых в условиях детекции//Физиология человека. Т.32, № 5, 2006. -С. 88-94.

- Прилуцкий Д.А., Кузнецов А.А., Чепенко В.В. Накопитель ЭКГ «AnnAFlash2000»//Методы и средства измерений физических величин. Н.Новгород: Изд. НГТУ, 2006. -31 с.

- Medical Computer Systems. Zelenograd, Moscow: http://www.mks.ru

- Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. М.: Финансы и статистика. 1982. -344 с.

- Кузнецов А.А. Характеристики виртуальной диаграммы ритма сердца//ИКТ. Т.7, № 4, 2009. -С. 91-96.

- Мун Ф. Хаотические колебания. М.: Мир, 1990. -312 с.

- Кузнецов А.А. Энтропия, количество информации и информационная размерность RR-интервалограммы//Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. №6, 2008. -С. 15-19.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Введение в донозологическую диагностику. М.: Фирма «Слово», 2008. -176 с.

- Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The Europian Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology//European Heart Journal. V.17, 1996. -P. 354-381.