Исследование зараженности лесов Карелии грибом Heterobasidion spp

Автор: Тришкин Максим Николаевич, Рнберг Йонас, Гаврилова Ольга Ивановна, Горбунова Вера Николаевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (92), 2008 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся сведения о качестве заготовленной древесины и степени поражения лесов Карелии корневой губкой (Нeterobasidion spp.), что имеет как теоретическое, так и практическое значение. После проведения работ по обследованию пней на вырубке выяснилось, что около 30 % имеют разные виды гнилей и около 5-6 % из них имели поражение этим видом.

Корневая губка, вырубка, сосна, ель, качество древесины

Короткий адрес: https://sciup.org/14749407

IDR: 14749407 | УДК: 630

Текст научной статьи Исследование зараженности лесов Карелии грибом Heterobasidion spp

По данным Федерального государственного управления (ФГУ) «Рослесозащита», в России в последние годы происходит значительное увеличение площадей погибших насаждений в Северо-Западном округе, в том числе в Архангельской области, республике Коми и Карелии. Первопричиной такого явления большинство авторов считает погодные аномалии [1], но среди факторов, вызывающих сильное ослабление и гибель древесных растений, присутствуют и корневые гнили [1]. Корневые гнили основных лесообразующих древесных пород, в том числе корневая губка (H. annosum (Fr.) Bref.) и опенок (Armillaria sp.), представляют возможную опасность очагового поражения насаждений и в лесах республики Карелия.

Корневая губка вызывает массовое поражение лесов в различных регионах России и сопредельных государств. Гриб встречается на многих хвойных и некоторых мягколиственных древесных породах, поражая корневые системы и стволы, вызывая либо довольно быстрое ослабление и массовый ветровал в очагах (сосняки), либо развивается почти бессимптом- но и проявляется в виде ядровой пестрой гнили (ель, пихта). К тому же после удаления в очагах корневой губки древесного яруса молодые древесные растения в лесных культурах и естественном возобновлении на вырубках в довольно раннем возрасте могут вновь заражаться ею, образуя хронические очаги. Болезнь не только приводит к распаду насаждений, но иногда ведет к существенным потерям древесины [2]. На территории Карелии официально очагов корневой губки не зарегистрировано, но по данным ряда публикаций можно предположить наличие скрытых, слабо выраженных очагов корневых гнилей. Так, по результатам изучения экосистем Валаама [3] из возбудителей корневых гнилей отмечено присутствие трутовика Щвейнитца (Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.) и опенка осеннего. В более поздних публикациях [4] при обследовании особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Карелии М. А. Бондарце-вой, В. И. Крутовым, В. М. Лосицкой отмечено присутствие H. annosum на 2 из 5 ООПТ, а именно – в заказнике «Кижский» и на территории музея-заповедника «Валаам». В обоих

случаях гриб отмечен на ели. В. И. Крутов [5] для условий Карелии считает H. annosum редко встречающимся видом, биотрофом на старых отмирающих деревьях ели. П. Г. Заводовский [6] для лесных экосистем Пудожского района Карелии отмечает корневую губку на сосне и на ели.

Таким образом, сведения о присутствии в лесах Карелии гнилей, вызываемых корневой губкой, бесспорны, но ее распространение из-за слабой изученности трудно оценить достоверно. В. И. Крутов [7], рассматривая наличие имеющихся в лесохозяйственных организациях Республики данных о состоянии лесов, отмечает, что фаутность древостоев, оказывающая влияние на выход деловой древесины, в силу объективных сложностей не отражается при характеристике санитарного со стояния лесов. Это относится прежде всего к гнилям древесины. Возможно, среди комлевых и стволовых гнилей, имеющих сходные признаки, наряду с гнилями, вызванными еловой губкой (Phelli-nus chrysoloma) и еловым комлевым трутовиком (Onnia triquetra), в какой-то мере распространена гниль от Heterobasidion annosum. Н. И. Федоров [8] анализирует все факторы массового усыхания в ельниках Восточной Европы, при этом отмечая важнейшую роль абиотических факторов, прежде всего нарушения водного баланса. Немалую роль в процессе усыхания он отводит и корневым гнилям, прежде всего корневой губке. Встречаемость корневой губки в ельниках Белоруссии, по данным Н. И. Федорова, варьирует от 9,7 до 72,2 %. При этом он также указывает, что внешние признаки ослабления и поражения корневой губкой у ели могут долго не проявляться, а некоторые косвенные признаки (вздутие комлевой части, смоляные желваки и смолоподтеки) могут появляться и по другим причинам.

Е. Г. Мозолевская [1], рассматривая масштабы и причины усыхания лесов, отмечает как основную причину – неблагоприятные изменения погодных условий. В то же время она считает, что сравнительно небольшой процент насаждений, погибших от болезней, возможно, преуменьшен из-за несовершенства методов диагностики, выявления и учета очагов болезней. А. В. Жигунов, Т. А. Семакова, Д. А. Шабунин [9], анализируя распространенное на территории Российской Федерации массовое усыхание лесов, имеющее разные причины, в качестве основной достоверно выявленной причины называют для лесов Северо-Запада – корневые гнили. Авторы считают, что единственной гипотезой, объясняющей такую ситуацию, является предположение о сдвиге природно-климатических зон в результате глобальных климатических изменений, подчеркивая, что массовое усыхание лесов не является только российской проблемой, в связи с чем необходимо международное сотрудничество.

Северная Карелия Средняя Карелия ЮжнаяКарелия

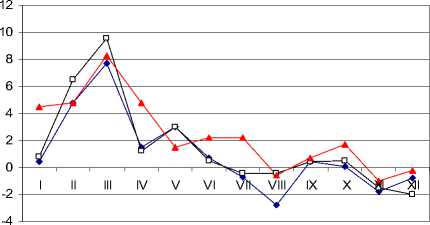

Рис. 1. Изменение среднемесячной температуры с 1951 по 2000 год (°С/50лет)

Таблица 1

Заготовка древесины различными предприятиями на территории Карелии

|

Лесозаготовительная компания |

s с |

Объем заготовки, м3 |

СО Q< m s а § s У |

Объем древесины после главной рубки, м3 |

Объем древесины от рубок ухода, м3 |

Заготовка древесины, м3 |

|||

|

харвестер |

мотоинструменты |

харвестер |

мото-инструменты |

зимняя |

летняя |

||||

|

OAO Ладэнсо |

246 |

228785 |

7 |

203437 |

5320 |

3893 |

16135 |

126340 |

102445 |

|

OAO Олонецлес |

- |

289956 |

6 |

- |

- |

- |

- |

129099 |

160857 |

|

ЗAO Запкареллес |

1533 |

469846 |

3 |

328892 |

140954 |

- |

- |

269077 |

200769 |

|

ОАО ФГУ Ледмозерский |

206 |

129614 |

3 |

65746 |

63868 |

- |

- |

56436 |

73178 |

|

ОАО Муезерский ЛПХ |

365 |

219000 |

3 |

111163 |

103437 |

2600 |

1800 |

131360 |

87640 |

|

ОАО ЛПХ Лахденпохский |

167 |

49500 |

- |

- |

40500 |

- |

9000 |

24000 |

25500 |

|

ОАО Кареллеспром |

2398 |

813300 |

6 |

292870 |

175120 |

- |

- |

452290 |

361010 |

|

ФГУ Хвойный военный лесхоз |

133 |

23476 |

- |

- |

10398 |

- |

13078 |

8438 |

15038 |

|

ОАО ЛПХ Кондопожское |

231 |

166313 |

- |

- |

161154 |

- |

5159 |

89705 |

76608 |

|

Итого |

5279 |

2389790 |

28 |

1002108 |

700751 |

6493 |

45172 |

1286745 |

1103045 |

|

% |

- |

- |

- |

58,8 |

41,2 |

12,6 |

87,4 |

53,8 |

46,2 |

Характеристика площадей исследования

Таблица 2

|

№ |

Лесхоз |

№ квартала, выдела |

Площадь, га |

Состав насаждения и средний диаметр по породам |

Возраст, лет |

Число стволов на 1 га |

|

1 |

Петрозаводский |

47 (6) |

5,8 |

7Е(25)1С(34)2Б(27) |

130 |

660 |

|

2 |

Петрозаводский |

47 (9) |

3,3 |

8Е(29)1Б(39)1Ос(45) |

130 |

660 |

|

3 |

Петрозаводский |

37 (14) |

4,3 |

8Е(25)1С(38)1Б(28)+Ос(48) |

150 |

600 |

|

4 |

Петрозаводский |

36 (23) |

4,5 |

8Е(27)1С(35)1Б(25) |

150 |

600 |

|

5 |

Ладвинский |

2 (1) |

7,4 |

6Е(27)3Б(32)1Ос(30) |

130 |

620 |

|

6 |

Хвойный |

47 (2) |

1,5 |

4Е(21)4В(27)2С(26)+Ос(36) |

110 |

960 |

|

7 |

Хвойный |

32 (8) |

1,0 |

5С(27)3Б(24)2Ос(32)+Е(20) |

80 |

840 |

|

8 |

Пряжинский |

63 (13) |

2,0 |

6Е(32)2Б(25)2Ос(29) |

70 |

620 |

|

9 |

Пряжинский |

64 (2) |

4,5 |

8Е(33)2Б(31)+С(25) |

110 |

540 |

|

10 |

Пряжинский |

132 (31) |

6,8 |

9Е(24)1Б(19)+С(24) |

110 |

580 |

|

11 |

Пряжинский |

18 (1) |

23,7 |

4Б(28)3Е(19)2Ос(33)1С(26) |

80 |

540 |

|

12 |

Пряжинский |

17 (14,27,26) |

18,6 |

4Е(18)5Б(25)1Ос(35) |

70 |

600 |

|

13 |

Пряжинский |

17(6,7) |

16,8 |

5Е(24)3Б(27)2Ос(40)+С(34) |

70 |

580 |

|

14 |

Кондопожский |

115 (7) |

3,6 |

7Е(27)1С(33)1Б(27)1Ос(39) |

140 |

960 |

|

15 |

Кондопожский |

113 (9,13,19,20) |

3,7 |

6Е(27)2Б(23)1С(45)1Ос(27) |

110 |

740 |

|

16 |

Кондопожский |

113 (1,10) |

3,9 |

5Е(33)3Б(34)2С(33) |

110 |

750 |

|

17 |

Олонецкий |

130 (9) |

7,7 |

8Е(29)1Б(17)1Ос(38)+С(28) |

120 |

1040 |

|

18 |

Олонецкий |

130 (9) |

3,1 |

4Е(26)4Б(21)2С(38)+Ос |

120 |

1280 |

|

19 |

Суоярвский |

249 (6) |

8,5 |

7С(41)3С(23)+Б(34) |

90 |

780 |

|

20 |

Суоярвский |

250 (1) |

3,8 |

6С(20)2Е(14)2Б(16) |

90 |

1180 |

|

21 |

Питкярантский |

69 (31,35) |

3,7 |

7С(31)2Б(22)1Е(19) |

110 |

580 |

|

22 |

Питкярантский |

69 (26) |

11,9 |

6С(27)3Б(23)1Е(22)+Ос(35) |

95 |

600 |

Глобальное потепление на планете затрагивает вопросы проникновения на территорию республики таких видов фауны, насекомых, патогенных организмов, которых на ее территории не было раньше. Так, изменение средних температур по месяцам за последние 50 лет на территории Карелии составляет 3–5о С (рис. 1 по данным Н. Филатова, 2004), что особенно заметно в весеннее и осеннее время.

Поскольку корневая губка чаще поражает еловые древостои, возможно, проблема заражения лесов Карелии корневой губкой не выявлялась ранее в связи преобладанием на территории республики сосновых насаждений. Однако в связи с рубкой коренных сосновых лесов и недостаточным объемом работ по восстановлению все большие территории покрываются смешанными елово-березовыми древостоями [10].

Возобновление и быстрый рост лиственных пород (березы и осины) обеспечивает к 8-10 годам формирование сомкнутого полога. Происходит сокращение площадей хвойных за счет увеличения доли лиственных лесов. При наличии источников обсеменения под пологом возобновившихся лиственных может поселиться ель. Сосна под пологом лиственных погибает в связи с высокой требовательностью к освещению. О постепенном изменении породного состава лесов высказывается ряд исследователей [11, 12, 13, 14].

В связи с отсутствием развитой инфраструктуры заготовка древесины ранее проводилась традиционно в зимнее время с трелевкой древесины по зимним дорогам. При рубке в зимнее время опасность заражения корневой губкой снижается. В последние годы все большее количество заготовительных предприятий приобретает технику, с помощью которой становится возможной как зимняя (54 %), так и летняя заготовка древесины (46 %) (табл. 1). Так, из опрошенных 8 лесозаготовительных предприятий 6 имеют харвестеры. С их помощью заготавливают 58 % древесины при проведении главных рубок и около 13 % – при проведении рубок ухода.

Целью исследований было изучение по-врежденности от патогенных организмов заготавливаемой при главных рубках и рубках ухода древесины в среднетаежной зоне лесов Карелии и выявление количества повреждений корневой губкой ( Heterobasidion spp).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследовались свежие, не старше 6 месяцев, вырубки, где заготовка древесины проводилась весной и зимой 2007 года. В составе насаждения обязательно присутствовала ель. Подбирались площади сплошных и проходных рубок на территории 6 районов южной части Карелии: Прионежского , Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского и Питкярантского. Возраст насаждений, которые подлежали исследованию после сплошной и проходной рубки, варьировал от 70 до 150 лет. Всего визуальному осмотру были подвергнуты 150 га вырубок. Визуальному осмотру подлежало не менее 10 % площади вырубки, сделанной коридорным способом. По диагоналям вырубок закладывались пробные площадки для сплошного пересчета пней размером 10×10 м. (табл. 2). Отмечались здоровые и пораженные разными видами гнилей пни. В течение июля и августа 2007 года было осмотрено 1430 пней (рис. 2). Число пней на вырубках было в пределах 540–1280 шт./га. С каждой вырубки было взято по 10 спилов, которые были помещены в полиэтиленовые пакеты для детального изучения в лабораторных условиях. Далее под бинокуляром при 25-кратном увеличении рассматривались спилы, где отмечалось наличие мицелия и устанавливалась зараженность видами рода Heterobasidion по характерному виду конидий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

После визуального осмотра выяснилось, что от 13 до 55 % пней имеют разные виды гнилей, что в целом составило 36,4 % от количества осмотренных пней (табл. 3). Анализ процента здоровых и пораженных гнилями спилов показал, что он не зависит от вида рубки. Как после санитарной, так и после главной рубки процент зараженной гнилями варьировал от 15 до 83 %.

Рис. 2. Пораженные разными видами гнили пни на вырубках Прионежского района

Лабораторные исследования показали, что 22 % всех исследованных спилов не содержали мицелий грибов, 6 % исследованных спилов были поражены корневой губкой, а 71 % спилов – другими видами гнилей (табл. 4). Зараженность корневой губкой проявилась по восьми исследованным вырубкам из 22, причем процент поражения варьировал от 10 до 30 процентов.

Процент не пораженной гнилями площади спилов, имеющих грибницу, составил около 3. Небольшие вкрапления гнилой древесины имели 39 % всех спилов. 31 % исследованных спилов имели поражение гнилями менее 50 % от площади спила, и 27 – более 50 %.

Таким образом, в южной части Карелии почти треть заготовленной древесины имела поражение разными видами патогенных организмов и около 6 % – одним из видов гриба Heterobasidion . Проведенные исследования подтверждают опасения ученых, работающих в Ленинградской, Архангельской областях, республике Коми и Белоруссии, о продвижении к северу патогенных организмов и возможности заражения лесов среднетаежной зоны.

Таблица 3

Результаты визуального обследования участков спилов

|

№ |

Число пней, шт. |

Количество здоровых/ поврежденных |

Вид рубки |

|

1 |

63 |

36/27 |

Сплошная санитарная |

|

2 |

60 |

34/26 |

Сплошная санитарная |

|

3 |

83 |

60/23 |

Сплошная санитарная |

|

4 |

89 |

63/26 |

Сплошная санитарная |

|

5 |

111 |

50/61 |

Сплошная |

|

после ветровала |

|||

|

6 |

33 |

20/13 |

Главная |

|

7 |

20 |

15/5 |

Главная |

|

8 |

36 |

23/13 |

Главная |

|

9 |

65 |

53/12 |

Главная |

|

10 |

95 |

83/12 |

Главная |

|

11 |

114 |

78/36 |

Главная |

|

12 |

81 |

48/33 |

Главная |

|

13 |

108 |

60/48 |

Главная |

|

14 |

82 |

55/27 |

Сплошная |

|

санитарная |

|||

|

15 |

49 |

29/20 |

Рубки ухода |

|

16 |

38 |

25/13 |

Рубки ухода |

|

17 |

72 |

53/19 |

Главная |

|

18 |

61 |

42/19 |

Главная |

|

19 |

61 |

28/33 |

Главная |

|

20 |

43 |

24/19 |

Главная |

|

21 |

20 |

9/11 |

Санитарная после пожара |

|

22 |

46 |

21/25 |

Санитарная после пожара |

|

Итого |

1430 |

909/521 |

|

|

% |

100 |

63,6/36,4 |

Зараженность спилов древесины мицелием грибов

Таблица 4

|

№ |

Диаметр спила, см. |

Наличие мицелия в древесине спила |

Оценка площади поражения спилов гнилью |

|||||

|

Без мицелия |

Мицелий Heterobasidion spp. |

Мицелий других видов грибов |

Не поражен |

Мозаичные вкрапления |

Гниль < 50% площади спила |

Гниль > 50% площади спила |

||

|

1 |

23 |

3/10 |

0/10 |

7/10 |

0/10 |

7/10 |

2/10 |

1/10 |

|

2 |

23 |

3/10 |

0/10 |

7/10 |

4/10 |

3/10 |

1/10 |

2/10 |

|

3 |

21 |

1/10 |

0/10 |

9/10 |

0/10 |

0/10 |

5/10 |

5/10 |

|

4 |

20 |

2/10 |

1/10 |

7/10 |

0/10 |

3/10 |

5/10 |

2/10 |

|

5 |

26 |

2/10 |

0/10 |

8/10 |

0/10 |

2/10 |

3/10 |

5/10 |

|

6 |

22 |

3/10 |

0/10 |

7/10 |

0/10 |

1/10 |

3/10 |

6/10 |

|

7 |

23 |

1/10 |

0/10 |

9/10 |

0/10 |

4/10 |

2/10 |

4/10 |

|

8 |

29 |

2/10 |

3/10 |

5/10 |

1/10 |

4/10 |

3/10 |

2/10 |

|

9 |

23 |

2/10 |

1/10 |

7/10 |

0/10 |

5/10 |

4/10 |

1/10 |

|

10 |

22 |

2/10 |

1/10 |

7/10 |

0/10 |

3/10 |

4/10 |

3/10 |

|

11 |

19 |

3/10 |

0/10 |

7/10 |

0/10 |

7/10 |

3/10 |

0/10 |

|

12 |

20 |

2/10 |

0/10 |

8/10 |

0/10 |

4/10 |

3/10 |

3/10 |

|

13 |

20 |

3/10 |

1/10 |

6/10 |

1/10 |

7/10 |

2/10 |

0/10 |

|

14 |

23 |

2/10 |

2/10 |

6/10 |

0/10 |

5/10 |

4/10 |

1/10 |

|

15 |

42 |

0/10 |

1/10 |

9/10 |

0/10 |

6/10 |

4/10 |

0/10 |

|

16 |

38 |

2/10 |

2/10 |

6/10 |

0/10 |

3/10 |

5/10 |

2/10 |

|

17 |

25 |

2/10 |

0/10 |

8/10 |

0/10 |

4/10 |

5/10 |

1/10 |

|

18 |

25 |

3/10 |

1/10 |

6/10 |

0/10 |

4/10 |

3/10 |

3/10 |

|

19 |

26 |

1/10 |

0/10 |

9/10 |

0/10 |

4/10 |

2/10 |

4/10 |

|

20 |

20 |

3/10 |

1/10 |

6/10 |

1/10 |

4/10 |

3/10 |

2/10 |

|

21 |

33 |

5/10 |

0/10 |

5/10 |

0/10 |

3/10 |

1/10 |

6/10 |

|

22 |

31 |

2/10 |

0/10 |

8/10 |

0/10 |

3/10 |

1/10 |

6/10 |

|

Σ |

49/220 |

14/220 |

157/220 |

7/220 |

86/220 |

68/220 |

59/220 |

|

|

% |

22 |

6 |

72 |

3 |

39 |

31 |

27 |

|

Список литературы Исследование зараженности лесов Карелии грибом Heterobasidion spp

- Мозолевская Е. Г. Защита лесов России сегодня//Лесобиологические исследования на Северо-Западе таежной зоны России: итоги и перспективы. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. C. 77-83.

- Семенкова И. Г., Соколова Э. С. Фитопатология: учебник для вузов. М., 2003. 480 с.

- Кучко А. А. и др. Экосистемы Валаама и их охрана. Петрозаводск, 1989. 199 с.

- Бондарцева М. А., Крутов В. И., Лосицкая В. М. Афиллофороидные грибы особо охраняемых природных территорий Республики Карелия//Грибные сообщества лесных экосистем. Москва -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 321 с.

- Крутов В. И. Фитопатогенные микро-и макромицеты -консорты древесных пород в Республике Карелия//Грибные сообщества лесных экосистем. Том 2. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. 311 с.

- Заводовский П. Г. Древоразрушающие грибы в лесных экосистемах Пудожского района Республики Карелия//Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Материалы 6-й международной конференции. Москва -Петрозаводск, 2005. 388 с.

- Лесные ресурсы, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс Карелии на рубеже ХХI века. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. 146 с.

- Федоров Н. И. Основные факторы региональных массовых усыханий ели в лесах Восточной Европы//Грибные сообщества лесных экосистем. Москва -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 321 с.

- Жигунов А. В., Семакова Т. А, Шабунин Д. А. Массовое усыхание лесов на Северо-Западе России//Лесобиологические исследования на Северо-Западе таежной зоны России: итоги и перспективы. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. С. 42-53.

- Синькевич М. С., Шубин В. И. Искусственное восстановление леса на вырубках Европейского Севера. Петрозаводск, 1969. 180 с.

- Соколов А. И., Харитонов В. А. Создание культур ели на вырубках с каменистыми почвами. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. 81 с.

- Гаврилова О. И., Савин И. К. Проблемы и перспективы использования древесной биомассы и лесовосстановления в Карелии. Петрозаводск, 2001. 82 с.

- Саковец В. И. Иванчиков А. А. Динамика лесопользования и состояние лесного фонда Карелии//Лесоводственно-экологические аспекты хозяйственной деятельности в лесах Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. 171 с.

- Филатов Н. И. Климат Карелии. Петрозаводск, 2004.

- Хлюстов В. К., Гаврилова О. И., Морозова И. В. Лесные культуры Карелии. Этапы раннего возраста. М.: Изд-во ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 223 с.