Исследование защитных композиционных политетрафторэтиленно-оксидных (ПТФЭ) покрытий для высокоскоростного подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Узбекистан

Автор: Нигматова Д.И., Зайнитдинов О.И., Жумабеков Б.Ш.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (23), 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предлагается формирование композиционных полимерных оксидных покрытий на сталь марки 09Г2С методом плазменно-электрического оксидирования с целью повышения адгезионных свойств металла ходовых частей высокоскоростного подвижного состава во время движения при низких температур.

Ходовая часть высокоскоростного подвижного состава, обледенение, защитные полететрафтор этилен-оксидные покрытия, гальванизация, электролит, адгезия

Короткий адрес: https://sciup.org/140264227

IDR: 140264227 | УДК: 629.45:667.637.2

Текст научной статьи Исследование защитных композиционных политетрафторэтиленно-оксидных (ПТФЭ) покрытий для высокоскоростного подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Узбекистан

Высокоскоростные поезда при движении в низких температурах нередко сопровождаются их обледенением ходовых частей, которое может приводить к возникновению аварийных и катастрофических ситуаций. Обледенение не происходит, если обшивка имеет положительную температуру или на ее поверхности выпадают капли воды с температурой выше 0 °С.

Оценивают льдообразование степенью обледенения, под которой понимают толщину наросшего льда. На эффективность работы по удалению льда влияет прочность смерзания льда с поверхностью, которая зависит от когезии сил сцепления между частицами льда и адгезии - сил сцепления льда с поверхностью. Величина когезии определяется составом воды, из которой образуется лед, и количеством циклов намораживания льда, а адгезия – взаимодействием льда с поверхностью. В осенне-зимний период крайне важно знать период возможного обледенения. Период обледенения ограничен верхней и нижней границами. Верхняя граница указывает на начало обледенения и определяется температурой атмосферного воздуха, равной 0 °С, при относительной влажности не менее 95 %.

Уменьшение температуры воздуха от 0°С до -18 °С вызывает обледенение. При температуре ниже -18 °С водность существенно убывает из-за кристаллизации переохлажденных капель. В соответствии с этим обледенением возможно в диапазоне температур от 0° С до -18 °С (80-85 % случаев обледенения).

Методы борьбы с обледенением делят на механические, физикохимические и тепловые. Механические – это непосредственное удаление льда вручную или применение различных механических систем.

На практике с целью уменьшения сцепления льда с поверхностью могут быть использованы различные покрытия, специальные лаки и краски, либо отдельно наносимые вещества (например, на основе жиров или парафинов).

Рисунок – 1. Ходовые элементы высокоскоростного поезда «Тalgo»

Покрытия формировалосьна сплаве 09Г2С в гальваностатическом режиме при плотности тока 0,05 А/см2 в течение 20 минут. «Исходное» покрытие формировали в базовом электролите (0,05 моль/лNa SiO ×5H O + 0,05 моль/л NaOH), покрытие «Эмульсия» формировали в электролите базовый +100 мл/л силоксан акрилатной эмульсии. Сложные водные электролиты суспензии-эмульсии готовили в два этапа. Сначала смешивали заданное количество силоксан-акрилатной эмульсии (100 мл/л), с соответствующим количеством разнодисперсного (размер частиц основной фракции около 1 мкм) порошка ПТФЭ (20г/л, 40г/л, 60 г/л).

Тщательно перемешивали смесь магнитной или механической мешалкой в течение не менее 10 мин, что обеспечивало смачивание частиц порошка ПТФЭ силоксан-акрилатной эмульсией. Вторым этапом было смешивание полученной смеси с базовым электролитом (0,05 моль/лNa SiO ·5HO + 0,05 моль/л NaOH). Готовый электролит представлял собой сложную водную суспензию-эмульсию с дисперсной фазой, образованной микрокапсулами, в которых нерастворимые твердые частицы ПТФЭ, находящиеся в «оболочке» силоксан-акрилатной эмульсии, гомогенно распределены в водной дисперсионной среде.

Из приведенных данных видно, что покрытие, сформированное в базовом электролите, покрытие, полученное в электролите с добавкой эмульсии и покрытия, содержащие в своем составе ПТФЭ, имеют примерно одно и то же значение силы адгезии льда ~840 кПа.

Покрытие полученное в базовом электролите

СЭМ снимок порошка ПТФЭ

Покрытие с ПТФЭ,полученное в электролите: базовый + эмульсия + 60 г/л порошка

ПТФЭ

Рисунок - 2. Технология приготовления электролита суспензии-эмульсии с частицами ПТФЭ для формирования композиционных покрытий с ПТФЭ

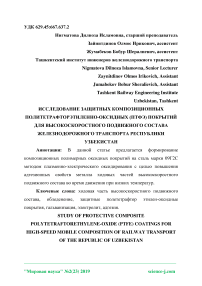

Электрохимическая ячейка для плазменно-электролитического оксидирования (рисунок 3) состояла из стеклянного стакана (1) объемом 800 мл, который заполняли электролитом (2), и трубчатого змеевика (4), изготовленного из нержавеющей стали. Змеевик соединяли с отрицательным полюсом источника тока, так что он служил катодом, в то время как образец (3), на котором формировали покрытие, соединяли с положительным полюсом источника тока.

Рисунок 3. Схема установки для анодирования образцов: 1 – стакан, 2 – электролит, 3 – обрабатываемый образец, 4 – змеевик, 5 магнитная мешалка, 6 – термометр, 7 – источник тока

Толщину покрытий измеряли вихретоковым толщиномером ВТ-201. Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего (по отношению к исследуемому образцу) электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля (исследуемом образце) этим полем. Толщиномер ВТ-201 позволяет измерять толщины покрытий от 2 до 1100 мкм. Предел допускаемой абсолютной основной погрешности не превышает величины (0,03 d + 1,0) мкм (где d – значение измеряемой толщины) при корректном использовании прибора. Измерения толщины проводили в произвольно выбранных 10 местах с каждой стороны образца.

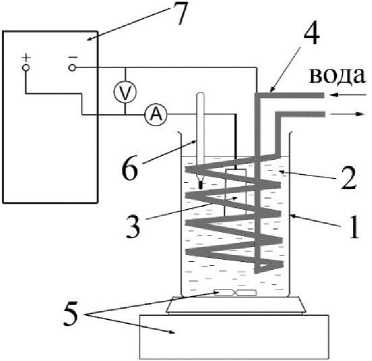

Наряду с изменением толщины, состава, гидрофобности поверхности, рост концентрации порошка ПТФЭ в электролите приводит к заметным изменениям поверхности формируемого покрытия, (рисунок 4).

Рисунок – 4. Общий вид полученных образцов после покрытия

Дополнительное введение в электролит порошка ПТФЭ приводит первоначально, при концентрациях порошка 10-30 г/л, к укрупнению поверхностных образованийа при концентрациях 50 г/л и более – к образованию ячеистой оплавленной структуры.

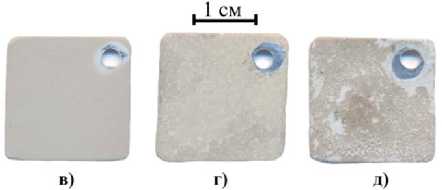

Испытания адгезии льда к поверхности оценивали на собранной в лаборатории установке, имитирующей отрыв замёрзшей капли воды от поверхности (рисунок 5). Установку собрали на базе металлического рельса, на котором смонтированы две стойки: на одной устанавливаются электронные весы, работающие на растяжение; на второй устанавливается видеоаппаратура, позволяющая записывать показания, выдаваемые весами.

Принцип работы установки в следующим: установка помещается без аппаратуры и весов в морозильную камеру при температуре минус 18 °С, на рельсе закрепляется образец, на который помещается капля дистиллированной воды и в неё, строго вертикально с помощью пинцета закреплённом на стойке, опускается индентор. Через 20 минут, после застывания капли, аккуратно удаляют пинцет, державший индентор (индентор теперь закреплен льдом в застывшей капле), устанавливают на стойку весы и соединяют их с индентором.

Рисунок – 5. Внешний вид установки для измерения усилия отрыва: 1 – металлический рельс, 2 – электронные весы, 3 – видеоаппаратура,4 – исследуемый образец, 5 – индентор, 6 – лед, 7 – ручка подъема стойки

Таким образом, данные по силе адгезии льда, получаемые на собранной в лаборатории установке, достаточно близки к литературным значениям, что позволяет нам рекомендовать данную установку для оценки силы адгезии к различным поверхностям.

Выводы:

-

1. В работе рассмотрены причины льдообразование и степень обледенения ходовых частей высокоскоростного подвижного состава и разные способы их устранении.

-

2. Предложен метод формирования композиционных

-

3. Полученные образцы с покрытием методом плазменноэлектролитического оксидированием подверглись к испытанию на адгезионных свойств материала.

-

4. Данный метод позволяет защищать металл от льдообразования на поверхности ходовых частей высокоскоростного подвижного состава при низких температурахкоторые предотвращают замерзания узлов трущихся деталей тормозных и несущих элементов поезда.

полимерных оксидных покрытий на сталь марки 09Г2С методом плазменно-электрического оксидирования.

Список литературы Исследование защитных композиционных политетрафторэтиленно-оксидных (ПТФЭ) покрытий для высокоскоростного подвижного состава железнодорожного транспорта Республики Узбекистан

- К измерению адгезии льда к другим материалам / Р.В. Гольдштейн, В.П. Епифанов // Вестник ПГТУ, Механика. - 2011. - № 2. - С. 28-41.

- Hutt, L. AircraftIcingHandbook / L. Hutt. - NewZealand: CivilAviationAuthorityofNewZealand, 2000. - 441 p.

- О модели разрушения льда при большой площади контакта / Р.В. Гольдштейн, Н.М Осипенко // Изв. РАН. Механика твердого тела. - 2011. - № 1. - С. 137-153.

- Материалы в машиностроении. Т. 2. Конструкционные стали: Справочник / Под ред. И. В. Кудрявцева, Е. П. Могилевского. - М.: Машиностроение, 1967. - 496 с.