Исследование зависимости распределения трития по вегетативным органам сельскохозяйственных растений от механизма его поступления

Автор: Михайлов А.В., Лукашенко С.Н., Томсон А.В., Эдомская М.А., Сынзыныс Б.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Тритий является одним из основных радионуклидов в выбросах атомных станций во время их штатной работы. Учитывая темпы развития атомно-энергетической промышленности, количество трития в окружающей среде будет возрастать. Целью данной работы являлось исследование уровней концентраций и зависимости распределения трития по различным вегетативным органам растений от механизма его поступления. Сделаны выводы о том, что для корректной оценки содержания трития в растениях необходимо учитывать наличие двух путей его поступления, являющихся одинаково значимыми: корневой и аэральный. Среднее арифметическое коэффициентов L, отражающих фактически долю почвенной влаги, поступившей в растение корневым путём, от её общего количества, по всем органам всех растений при почвенном выращивании составляет 0,43. Среднее арифметическое коэффициентов R, отражающих долю воды, поступившей в растение аэральным путём, для всех органов растений всех видов как при гидропонном, так и при почвенном выращивании составляет 0,50. Столь высокое значение коэффициента R подтверждает тот факт, что значительная часть поступившей в растение воды поступает аэральным путём. Концентрации трития свободной воды (ТСВ) в частях одних и тех же растений, как при аэральном, так и при корневом механизме поступления трития, значимо отличаются друг от друга. Среднее арифметическое значение коэффициентов M, являющихся отношением концентрации ТСВ в листьях к концентрации ТСВ в стеблях растений одного вида, для всех растений при корневом поступлении трития равняется 0,71, а при аэральном поступлении трития - 2,4. Выявлено различие в поглощении трития разными видами растений. При корневом поступлении трития его концентрации в листьях огурца и томата отличаются в 1,5 раза, а в стеблях - в 1,2 раза; при аэральном механизме различие концентрации трития достигает 2,6 раза. Отмечено, что отсутствует зависимость поступления трития в растения от влажности почвы.

Тритий, растение, аэральное поступление, корневое поступление, распределение трития, радиобиология, охрана окружающей среды

Короткий адрес: https://sciup.org/170209548

IDR: 170209548 | УДК: 546.11.3:633.4 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-1-137-149

Текст научной статьи Исследование зависимости распределения трития по вегетативным органам сельскохозяйственных растений от механизма его поступления

Тритий является одним из основных радионуклидов в выбросах атомных станций во время их штатной работы. В настоящее время объём годовых выбросов трития в мире оценивается величиной nx1017 Бк [1]. Учитывая темпы развития атомно-энергетической промышленности, количество трития в окружающей среде будет возрастать. В зоне влияния объектов атомного комплекса могут находиться территории с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью. Для корректной оценки степени влияния предприятий атомного комплекса на окружающую среду и качество сельскохозяйственной продукции необходимо иметь фундаментальные знания параметров распределения трития в различных компонентах природной среды, в том числе параметров, характеризующих поступление трития в растения по различным механизмам.

Достаточно большое количество работ посвящено аэральному поступлению трития в растительность [2-12]. Поступление трития в растение аэрально характеризуют коэффициентом R,

Михайлов А.В.* – мл. науч. сотр.; Лукашенко С.Н. – гл. науч. сотр., д.б.н.; Томсон А.В. – зав. лаб., к.т.н.; Эдомская М.А. – зав. лаб., к.б.н.

НИЦ «Курчатовский институт» – ВНИИРАЭ. Сынзыныс Б.И. – проф., д.б.н. ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

определяемым как отношение концентрации трития свободной воды (ТСВ) к концентрации трития в водяных парах воздуха. В разных источниках коэффициенты R варьируют от 0,1 до 1,4. Например, в работе [4] коэффициент R для древесных растений разных видов, выращенных в чистых условиях и высаженных на 300 мин на территории с содержанием трития в водяных парах воздуха, варьирует от 0,1 до 0,5. Авторы работы [5] представляют как данные своих собственных экспериментов, так и данные Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission), Агентства по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency). Согласно этим данным, значения коэффициента R варьируют от 0,23 до 1,38. В работе [7] значения коэффициента R варьируют от 0,22 до 0,86 . Таким образом, диапазон представленных значений R крайне широк и предполагает необходимость проведения дальнейших исследований в данном направлении.

Гораздо меньшее количество работ посвящено корневому поступлению трития [13, 14]. Возможно, это связано с, казалось бы, очевидным предположением, что концентрация ТСВ в растениях при корневом поступлении определяется концентрацией трития в почвенной влаге. Например, в работе [15] отмечено, что если переход происходит только из почвы и достаточно продолжительно, концентрация трития в растении медленно увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие с концентрацией трития в почвенной воде. Однако, данное предположение находится в противоречии с результатами исследований аэрального поступления трития в растительность, описанных ранее. Как указано ранее, поступление трития аэральным путём значимо, а, значит, окончательная концентрация ТСВ в растении будет определяться соотношением потоков воды, поступающей по аэральному и корневому путям, что отмечено и в работе [16]. В работе [14] при корневом поступлении трития отношение концентрации ТСВ в листьях подсолнечника к концентрации трития в поливной воде в течение эксперимента возрастает от 0,35 до 0,88, после чего снижается до 0,3. Концентрация трития в стеблях этих же растений составляет 0,6 от концентрации трития в поливной воде в конце экспозиции. При экспозиции в 60 дней ни в одном из органов концентрация трития в свободной воде растения не сравнялась с концентрацией трития в поливной воде. В работе [13] это отношение для стеблей подсолнечника не превышало значения 0,85, а для листьев – 0,6. Автор отмечает, что этот дефицит объясняется обменом воды листьев с чистыми от трития водяными парами атмосферного воздуха.

Таким образом, данных о степени перехода трития в растение корневым путём в научной литературе недостаточно. Учитывая этот факт, исследование растительности с корневым поступлением трития является актуальной задачей. Наличие двух значимых путей поступления тритированной воды с разной концентрацией трития может привести к неравномерному распределению трития по вегетативным органам растения. Цель работы – исследовать зависимость распределения трития по различным вегетативным органам растений от механизма его поступления в лабораторных условиях.

Материалы и методы

Эксперимент проводили в НИЦ «Курчатовский институт» – ВНИИРАЭ. Растения проращивали в чистых от трития условиях. С момента достижения третьего-пятого листа растения делили на 2 группы: 1) выращивание почвенным способом, корневое поступление трития; 2) выращивание почвенным и гидропонным способом, аэральное поступление трития, для чего создавали соответствующие условия.

Первую группу растений выращивали почвенным методом в вегетационных сосудах в хорошо проветриваемом помещении. Тритиевое загрязнение почвы осуществляли путём регулярного полива растений раз в несколько дней тритированной водой с одной и той же концентрацией трития. Вторую группу растений выращивали в вегетационных сосудах почвенным способом и методом гидропонного выращивания при хроническом аэральном поступлении трития. Поливали растения второй группы водой, не содержащей трития, питательный раствор трития также не содержал. Для создания атмосферы с повышенным содержанием трития эксперименты проводили в вегетационном домике с затруднённым воздухообменом. Тритиевое загрязнение водяных паров воздуха обеспечивали путём ультразвукового распыления тритированной воды с одной и той же концентрацией трития. Обе группы растений выращивали одновременно.

Выращивали следующие виды сельскохозяйственных растений: огурцы ( Cucumis sativus ), томаты ( Solánum lycopérsicum ), кукуруза ( Zéa máys ), редис ( Raphanus raphanistrum subsp. sativus ), салат ( Lactuca), брюква ( Brassica napus ). Данные виды являются наиболее распространёнными для потребления в умеренной климатической зоне России. Дополнительно для эксперимента была выбрана кукуруза ( Zéa máys ), поскольку её тип фотосинтеза (С4) отличается от типа фотосинтеза других выбранных видов растений (С3), что, вероятно, может повлиять на механизмы распределения трития по растениям. Эксперимент проводили с мая по сентябрь 2023 г. Семена растений, задействованных в эксперименте, проращивали в чашках Петри в специальном материале, обильно смоченном не содержащей трития водой.

Методика проведения вегетационного эксперимента

Хроническое корневое поступление трития в растительность при почвенном способе выращивания. При проведении вегетационного эксперимента в условиях хронического корневого поступления трития использовали следующие сельскохозяйственные культуры: томат, огурец. Выращенные проростки высаживали по 2-4 вегетационным сосудам на один вид по 2-3 растения в один сосуд. Вегетационные сосуды представляли собой пятилитровые непрозрачные вёдра диаметром 21,5 см и высотой 17 см. Сосуды наполняли торфяным грунтом Terra Vita с биогумусом, содержащим основные макроэлементы в количестве: азот (NH 4 + + NO 3 -) – 150 мг/л; фосфор (P 2 O 5 ) – 270 мг/л; калий (K 2 O) – 300 мг/л, pH почвы – 6,0-6,5.

Вегетационные сосуды в течение эксперимента находились в проветриваемом вегетационном домике. Контроль содержания трития в воздухе не производили. Растения поливали периодически (раз в 2-3 дня) в зависимости от погодных условий при появлении признаков подсыхания верхнего слоя грунта только водой, содержащей тритий. Подготовленная для полива растений в данном и остальных экспериментах вода с повышенным содержанием трития хранили в ёмкостях по 200 л, средняя объёмная активность трития в поливной воде составила 5250±530 Бк/л (n=6). В конце вегетационного опыта в сентябре растения отбирали путём среза под корень. Растение огурца разделяли на лист, стебель, плод; растение томата разделяли на лист и стебель. Отбор корней не производили вследствие сложности его очистки от почвы, поскольку отмыв корней с помощью воды может повлиять на содержание в них трития.

Аэральное поступление трития в растительность при почвенном способе выращивания. При проведении вегетационного эксперимента в условиях аэрального поступления трития с почвенными культурами использовали следующие сельскохозяйственные культуры: томат, огурец, кукуруза. Выращенную рассаду высаживали способом, описанным ранее, в такие же вегетационные сосуды с использованием торфяного грунта той же марки.

Вегетационные сосуды в течение эксперимента находились в вегетационном домике с затруднённым воздухообменом. Чтобы максимально герметизировать вегетационный домик, щели в нём были заполнены герметизирующим материалом. Поскольку температура в вегетационном домике могла превысить значения приемлемой для жизнедеятельности растений температуры, в нём был установлен кондиционер фирмы Ballu. Для предотвращения переохлаждения его не включали при температуре окружающей среды ниже 15 градусов и при пасмурной погоде.

Атмосферу с повышенным содержанием тритированных водяных паров создавали посредством ультразвукового распыления воды с концентрацией трития 5250 Бк/л. Для распыления воды использовали коммерческие увлажнители воздуха марки LU-1558 (расход воды – ориентировочно 200 мл/ч), которые работали круглосуточно в течение всего эксперимента. Увлажнители были расположены у противоположных стенок вегетационного домика для наиболее равномерного распределения трития в атмосфере вегетационного домика. Для поддержания определённой влажности были установлены около противоположных стенок домика осушители марки NeoClima ND-40AZ, работавшие круглосуточно. Контроль содержания трития в водяных парах воздуха производили дважды в день путём отбора проб из сконденсированной осушителями воды. Регистрацию температуры и влажности атмосферы теплицы осуществляли прибором марки Eli-Tech, прикреплённым к стене вегетационного домика.

Среднее за период наблюдений значение влажности составило 74,3%, температуры – 23,4 °С. Для полива растений использовали чистую воду. Контакт тритированной воды с почвой в вегетационных сосудах не допускали. В конце вегетационного опыта 13.08.23, 25.08.23 и 04.09.23 растения срезали под корень. Растение огурца разделяли на лист, стебель, плод; растение томата разделяли на лист, стебель и черешок; растение кукурузы разделяли на лист и стебель.

Аэральное поступление трития в растительность при гидропонном способе выращивания. Поступление воды аэральным путём в растение может зависеть от влажности почвы или субстрата, в котором оно произрастает. Поскольку при гидропонном выращивании растений влажность субстрата максимальна, в условиях аэрального поступления трития следующие виды растений выращивали гидропонным способом: огурец, брюква, редис, салат.

Создание в вегетационном домике атмосферы с повышенным содержанием тритированной воды осуществляли методом, описанным ранее. Выращивание растений проводили с использованием гидропонной установки AquaPot. Установка представляет собой вегетативный сосуд (ёмкость объёмом 20 л с приспособлением для контроля уровня воды в нём), заполняемый питательным раствором, крышку с отверстием под сосуд, наполненный инертным субстратом, компрессор для подачи воздуха в питательный раствор, камень аэрационный. Состав питательного раствора представлен в табл. 1. В вегетативных сосудах поддерживали определённый уровень питательного раствора, обеспечивающий достаточную увлажнённость субстрата.

Таблица 1

Состав питательного раствора

|

Соединение |

Концентрация, мг/л |

Соединение |

Концентрация, мг/л |

|

NH 4 NO 3 |

94 |

KNO 3 |

881 |

|

CaHPO 4 х 2H 2 O |

430 |

СaCl 2 |

419 |

|

MgCl 2 х 6H 2 O |

439 |

- |

- |

Гидропонные сосуды круглосуточно в течение всего периода вегетации находились в вегетационном домике. По окончании эксперимента растения отбирали путём среза под корень и разделяли на органы и их части согласно табл. 2.

Таблица 2

Перечень отобранных частей растений

|

Вид |

Части растений |

|||

|

Огурец |

Лист |

Стебель |

Плод |

Корень |

|

Брюква |

Лист |

Черешок |

Корнеплод |

Корень |

|

Редис |

Лист |

- |

Корнеплод |

- |

|

Салат |

Лист |

Стебель |

- |

Корень |

Маркированные пробы до обработки хранились в герметичных полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Подготовка проб и аналитических образцов и их измерение. Отобранные растения разделяли на части и предварительно измельчали с помощью ножниц. Корень обмывали водой, после чего его просушивали фильтровальной бумагой. Измельчённые пробы частей растений укладывали в герметичные полиэтиленовые пакеты, которые маркировали и хранили в холодильнике.

Извлечение свободной воды растений осуществлялось отгонкой на солевой бане непосредственно из измельчённой пробы. Для этого готовили водный раствор CaCl 2 при концентрации 2 кг/л на водопроводной воде в металлической ёмкости вместимостью 2 л. Ёмкость ставили на нагрев на электрической плите фирмы Energy. Раствор соли кипел при температуре от 120 до 150 градусов, по мере выкипания воды раствор разбавляли чистой водой.

Пробы частей растений массой по 50-70 г помещали в плоскодонную коническую или круглую колбу, которую помещали в кипящий раствор. Образующиеся водяные пары конденсировали с использованием стандартного холодильника Либиха. Свободную воду собирали в промаркированные пробирки и использовали для создания аналитических образцов.

Анализ концентрации трития в свободной воде растений проводили методом жидкосцинтилляционной спектрометрии. Аналитические образцы готовили в специальных ёмкостях посредством смешения 5 мл пробы свободной воды органа растения с 15 мл жидкосцинтилляционным коктейлем (ЖСК) «ЛИРА-1» (нужные объёмы жидкости отбирали пипеткой-дозатором). Параллельно с аналитическими образцами проб готовили холостые образцы и стандартные аналитические образцы. Холостые аналитические образцы получались путём смешения дистиллированной воды с ЖСК, а стандартные – путём смешения воды с известной концентрацией трития (2700 Бк/л) с ЖСК. Соотношение вода/ЖСК для аналитических образцов проб, холостых и стандартных образцов составляло 5/15. Готовые аналитические образцы маркировали и тщательно взбалтывали, отстаивали в тёмном месте в течение 10-20 ч.

Анализ содержания трития в аналитических образцах проводили на спектрометре Tri-Carb 4810 TR. Время набора спектра составляло 3 ч, активность трития в образце определяли относительно измеренной активности трития в стандартном образце.

Результаты

Корневой механизм поступления трития в растения, выращенные почвенным способом. Результаты исследования хронического поступления трития в сельскохозяйственные растения, выращенные почвенным способом при корневом механизме поступления трития, представлены в табл. 3. В ней приведены значения концентрации ТСВ в различных частях растений, для сравнения также приведена концентрация трития в поливной воде.

Определение объёмной активности трития производили единожды для каждой части каждого из видов растений. Погрешности, приводимые далее в таблицах, являются единичной погрешностью измерения определённой метрологическими характеристиками используемой методики.

Результаты исследования поступления трития в растительность (выращивание почвенным способом, корневое поступление трития)

Таблица 3

|

Дата отбора |

Объёмная активность ТСВ, Бк/л |

|||||

|

Огурец |

Томат |

Концентрация трития в поливной воде |

||||

|

Лист |

Стебель |

Плод |

Лист |

Стебель |

||

|

06.09.2023 |

1610±160 |

2440±240 |

2140±210 |

2210±220 |

2940±290 |

5250±250 |

Ни в одном случае не обнаружено концентрации ТСВ, равной концентрации трития в поливной воде. Среднее арифметическое концентрации ТСВ во всех органах растений составляет 2270 Бк/л при диапазоне значений концентраций ТСВ от 1610 Бк/л для листьев огурца (что составляет 31% от концентрации трития в поливной воде) до 2940 Бк/л для стеблей томата (что составляет 56% от концентрации трития в поливной воде). В дальнейшем отношение среднего арифметического значений концентраций ТСВ во всех отобранных частях растений к концентрации трития в поливной воде будет обозначаться как «коэффициент L».

Следует отметить, что концентрация ТСВ в листьях меньше, чем концентрация ТСВ в стеблях как огурца, так и томата. Отношение концентрации ТСВ в листьях исследуемых растений к концентрации его в стеблях в рамках данной работы будет обозначаться «коэффициентом М». Коэффициент М для культур огурца и томата составляет 0,67 и 0,77 соответственно. Значимо различаются и концентрации ТСВ в одних и тех же частях растений разных видов.

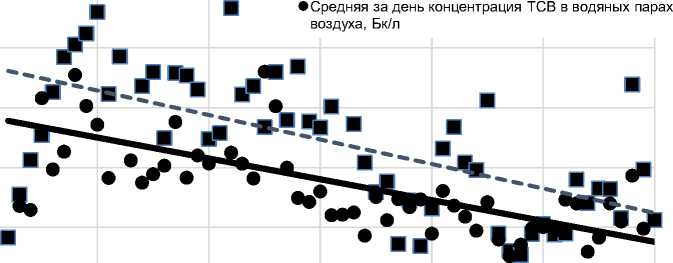

Аэральный механизм поступления трития в растения, выращенные почвенным способом. Определение трития в водяных парах воздуха в вегетационном домике. Результаты определения трития в водяных парах воздуха в вегетационном домике в дневное и ночное время представлены на рис. 1.

Средняя за ночь концентрация ТСВ в водяных парах воздуха, Бк/л

03.июл 13.июл 23.июл

02.авг

12.авг 22.авг 01.сен

Дата отбора пробы

Рис. 1. Результаты определения концентрации ТСВ в водяных парах воздуха в вегетационном домике.

На рисунке пунктирной линией представлено изменение средненочной концентрации трития в водяных парах воздуха вегетационного домика, а сплошной – изменение среднедневной концентрации трития в водяных парах воздуха в течение вегетационного периода.

Результаты показывают, что концентрация трития в водяных парах воздуха падала в течение эксперимента. К тому же, концентрации ТСВ в водяных парах воздуха днём отличаются от концентраций ТСВ в водяных парах ночью. В связи с этим при оценке отношения содержания трития в растении к содержанию трития в водяных парах воздуха следует использовать не среднее арифметическое значение концентрации трития в воздухе, а среднюю концентрацию трития в воздухе за несколько дней, предшествующих моменту отбора проб. С учётом средней скорости обмена свободной воды в растении выбран период 3 дня.

Аэральный механизм поступления трития в растения, выращенные почвенным способом. Результаты исследования перехода трития в сельскохозяйственные растения (почвенные культуры) при его хроническом поступлении по механизму «воздух – растение» представлены в табл. 4. В ней приведены значения концентрации ТСВ в различных частях растений. Также в таблице приведена концентрация трития в водяных парах воздуха (С т ), которую рассчитывали как среднее арифметическое значение концентраций трития в водяных парах воздуха в дневное и ночное время за 3 дня, предшествующих моменту отбора пробы, Бк/л.

Таблица 4

Результаты исследования распределения трития по частям растений, выращенных почвенным способом, при аэральном механизме поступления трития

|

Дата отбора |

Объёмная активность ТСВ, Бк/л |

||||||||

|

Огу |

рец |

С Т в Н 2 О воздуха |

|||||||

|

Лист |

Стебель |

Плод |

Корень |

||||||

|

13.08.2023 25.08.2023 |

430±40 540±50 |

250±20 270±30 |

480±50 540±50 |

- 180±20 |

700±150 590±150 |

||||

|

ТСВ в почве |

90±15 |

||||||||

|

Дата отбора |

Томат |

Куку |

руза |

С Т в Н 2 О воздуха |

|||||

|

Лист |

Черешок |

Стебель |

Лист |

Стебель |

|||||

|

13.08.2023 04.09.2023 |

430±40 645±90 |

-360±40 |

250±20 180±20 |

530±50 400±40 |

140±10 140±15 |

700±150 560±150 |

|||

|

ТСВ в почве |

140±20 |

120±20 |

|||||||

К сожалению, использованная техника проведения эксперимента не позволила полностью исключить попадание трития из воздуха в почвенный субстрат, о чём свидетельствуют ненулевые значения концентрации трития в почвенном растворе (90-140 Бк/л). Наиболее вероятными причинами повышения концентрации трития в почвенном субстрате могут быть следующие механизмы: 1-ый – обмен тритием между почвенным субстратом и воздухом; 2-ой – выделение трития корнями экссудатов с высоким содержанием трития.

Однако выявленные концентрации трития не могут быть объяснены механизмом корневого поступления. Концентрации трития, обнаруженные в растениях, сравнимы с концентрацией трития в водяных парах и превышают концентрации трития в свободной воде почвы в 3-6 раз. Отношения концентрации ТСВ в листьях растений к концентрации трития в водяных парах воздуха составляют для культур: огурца – 0,8, томата – 0,6, кукурузы – 0,7. В дальнейшем этот параметр будет обозначен как коэффициент R. Данный факт говорит об очень высоком значении аэрального пути поступления воды для всех видов исследованных растений, хотя это находится в некотором противоречии с «традиционными» представлениями о малой значимости этого механизма [17-19].

Отмечено аномально высокое значение трития в листьях томата (отбор 04.09.24), даже превышающее значения концентрации трития в водяных парах воздуха. Однако оно значимо не отличается от концентрации трития в водяных парах воздуха к моменту отбора, встречается единожды, поэтому из дальнейшего рассмотрения исключено.

Так же, как и в случае корневого поступления, распределение трития по органам и частям растений неравномерно. Однако, обнаружена обратная закономерность для всех исследованных культур: концентрация ТСВ в листьях больше, чем концентрация ТСВ в стеблях. Коэффициенты М составили для культур: огурца – 1,9, томата – 2,7, кукурузы – 3,3.

Значимо различаются и концентрации ТСВ в одних и тех же частях растений разных видов. Для огурца содержание ТСВ в плодах практически идентично содержанию ТСВ в листьях. Значимо отличается концентрация ТСВ в черешке листа и непосредственно в листовой пластинке. Максимальная разница наблюдается для листьев и корней, концентрация ТСВ в корнях огурца в 3 раза ниже, чем в его листьях.

Аэральный механизм поступления трития в растения, выращенные гидропонным способом. В табл. 5 представлены результаты исследования распределения трития по растениям, выращенным гидропонным методом при хроническом аэральном поступлении трития. В таблице приведены данные в объёме и формате аналогично табл. 4.

Таблица 5

Результаты исследования перехода трития в сельскохозяйственные растения, выращенные гидропонным методом, при аэральном механизме его поступления

|

Дата отбора |

Объёмная активность ТСВ, Бк/л |

||||||||

|

Огурец |

Редис |

С Т в Н 2 О воздуха |

|||||||

|

Лист |

Стебель |

Плод |

Корень |

Лист |

Корнеплоды |

||||

|

25.08.2023 |

480±50 |

320±30 |

540±50 |

100±15 |

240±20 |

80±15 |

590±150 |

||

|

Дата |

Брюква |

Салат |

С Т в Н 2 О |

||||||

|

отбора |

Лист |

Черешок |

Корнеплод |

Корень |

Лист |

Стебель |

Корень |

воздуха |

|

|

25.08.2023 |

- |

- |

- |

- |

330±30 |

150±20 |

70±15 |

590±150 |

|

|

04.09.2023 |

320±30 |

110±15 |

65±15 |

70±15 |

- |

- |

560±150 |

||

Анализ результатов показывает, что в случае гидропонного выращивания уровень поступления трития и его распределение по вегетативным органам растений подчиняются таким же закономерностям, как и в случае почвенных культур. Коэффициент R в данном случае составил для листьев: огурца – 0,8, редиса – 0,4, брюквы – 0,6, салата – 0,6. Коэффициент М составил: для огурца – 1,5, для салата – 2,2. Существенную разницу в концентрации ТСВ наблюдали для корнеплодов между его надземной частью и самим корнеплодом. Отношение концентрации ТСВ в листьях (надземной части) к его содержанию в корнеплодах составило: для редиса – 3,0, для брюквы – 4,9. Так же, как и для почвенных культур, максимальная разница в содержании ТСВ наблюдали для листьев и корней: в 4,8 раза для огурца; 4,6 для брюквы; 4,7 для салата.

Обсуждение результатов

Пути поступления трития в растения. Для оценки содержания трития в растениях необходимо учитывать наличие двух путей его поступления, являющихся одинаково значимыми:

корневой и аэральный. Среднее арифметическое коэффициентов L, отражающих фактически долю почвенной влаги, поступившей в растение корневым путём, от её общего количества, по всем органам всех растений при почвенном выращивании составляет 0,43 с диапазоном значений от 0,31 (для листа огурца) до 0,56 (для стебля томата). Не зафиксировано ни одного случая равенства значения концентрации ТСВ в какой-либо части растения концентрации трития в поливной воде.

Среднее арифметическое коэффициентов R, отражающих долю воды, поступившей в растение аэральным путём, для всех органов растений всех видов, как при гидропонном, так и при почвенном выращивании, равняется 0,50 с диапазоном значений коэффициента R от 0,12 до 1,15. Превышение значения концентрации ТСВ в одной из частей растений над значением концентрации ТСВ в водяных парах воздуха обнаружено лишь единожды. Столь высокое значение коэффициента R подтверждает тот факт, что значительная часть воды поступает в растение аэральным путём. Именно разбавлением чистой от трития водой, поступившей в растение аэральным путём, тритированной воды, поступившей в растение корневым путём, можно объяснить относительно низкий коэффициент L.

Распределение трития по вегетативным органам и частям растений и его зависимость от пути его поступления. Концентрация ТСВ в частях одних и тех же растений, как при аэральном, так и при корневом механизме поступления трития, значимо отличаются друг от друга.

Среднее арифметическое значение коэффициентов M, являющихся отношением концентрации ТСВ в листьях к концентрации ТСВ в стеблях растений одного вида, для всех растений при корневом поступлении трития равняется 0,71 с диапазоном значений от 0,66 до 0,75. Среднее арифметическое коэффициентов М для всех растений при аэральном поступлении трития равняется 2,4 с диапазоном значений от 1,5 до 3,8. Иначе говоря, при аэральном поступлении трития в растительность наибольшее значение концентрации ТСВ следует ожидать в листьях растения, а при корневом механизме поступления трития – в стеблях растения.

Различия в концентрациях ТСВ наблюдаются не только между ТСВ в листьях и стеблях, но и между другими частями растений. Концентрация ТСВ в плодах, черешках и корнеплодах растений значимо отличается от концентрации ТСВ в других частях растений. Значимо отличаются: концентрация ТСВ в плоде и других частях огурца; в черешке и корнеплоде брюквы. Максимальное различие концентраций ТСВ наблюдается между листьями и корнями растений, в последних концентрация ТСВ меньше в 3-5 раз.

Зависимость уровней поступления трития от вида растения. При поливе выращиваемых почвенным способом огурца и томата водой с одной и той же концентрацией трития и одновременном их срезе концентрации трития в листьях этих растений отличаются в 1,5 раза, а в стеблях – в 1,2 раза. При аэральном механизме поступления трития (при одной и той же концентрации трития в водяных парах воздуха) в растительность различие концентрации ТСВ в одних и тех же органах растений разных видов достигает 2,6 раза.

Зависимость аэрального поступления трития от влажности почвы. Среднее арифметическое значение концентрации трития в частях огурца, выращенного методом почвенного выращивания, не отличается значимо от среднего арифметического значений концентраций трития в частях огурца, выращенного методом гидропонного выращивания, при одной и той же концентрации трития в водяных парах воздуха. Поскольку выращивание растений гидропонным способом подразумевает под собой максимально достижимую влажность субстрата, можно предположить, что степень перехода трития в растение не зависит от влажности почвы/субстрата.

Заключение

При исследовании растительности, произрастающей на территории с повышенным содержанием трития в водяных парах воздуха либо в свободной воде почвы, необходимо обращать внимание на тип отбираемой части растения и его вид. Несоблюдение данной рекомендации может привести к ошибке измерения уровня загрязнённости растительности тритием до 3,8 раза.

Доказано наличие существенной разницы в характере распределения трития по частям одних и тех же растений при разных механизмах поступления трития (аэрального или корневого). При этом при разных механизмах характеры распределения трития по частям растений противоположны. Таким образом, отношение концентрации ТСВ в листьях растений к его концентрации в стеблях (коэффициент М) может служить индикатором механизма поступления трития в растительность.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 2023-2024000165.