Исследование зависимости затухания уровня поля в системах подвижной радиосвязи от температуры и состава воздушных масс окружающей среды

Автор: Пищин Олег Николаевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 4 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования зависимости уровня затухания сигналов в системах сотовой связи и широкополосного радиодоступа от температуры окружающей среды. Предложены мероприятия по стабилизации параметров сети сотовой связи при аномально сверхдальнем распространении радиоволн в УВЧ диапазоне.

Ослабление радиосигналов, влияние температуры воздуха на дальность радиосвязи, сверхдальнее распространение радиоволн

Короткий адрес: https://sciup.org/140191892

IDR: 140191892 | УДК: 621.391.812.3

Текст научной статьи Исследование зависимости затухания уровня поля в системах подвижной радиосвязи от температуры и состава воздушных масс окружающей среды

Исследование распространения радиоволн в системах подвижной радиосвязи общего пользования (СПР ОП) или, другими словами, системах, использующих диапазон ультравысоких частот (УВЧ): 300 МГц…3ГГц, остается актуальным как для систем 2-го поколения, так для систем 3-го и 4-го поколений ввиду того, что указанные системы предназначены для функционирования именно в этом диапазоне. Исследование физики процесса затухания уровня поля становится более актуальным ввиду существующей тенденции снижения мощности радиопередающих устройств, экономии энергии и поиска оптимальных решений для обеспечения качества предоставления услуг в системах связи с наименьшими затратами.

В свете современного развития систем сотовой связи и широкополосного доступа наиболее актуальным является более глубокое изучение физики процесса распространения радиоволн исследуемого диапазона (УВЧ) и исследования условий распространения радиоволн как являющейся неуправляемой составляющей радиолинии. Знание особенностей распространения радиоволн, их зависимости от природных (неуправляемых) факторов, в свою очередь не зависящих от совершенства технических средств связи, позволит планировать и создавать центры контроля и управления качеством систем широкополосного доступа, а впоследствии создать саморегулируемую или Smart-систему подвижной сотовой радиосвязи и широкополосного радиодосупа, реагирующую на изменение внешних факторов и удерживающую всю систему связи в состоянии равновесия.

Основные соотношения

В задаче обеспечения качества предоставления услуг СПР ОП одним из основных параметров является полнота радиопокрытия территории, на которой оператор оказывает услуги связи и сервис. Волны УВЧ диапазона по своим свойствам наиболее близки к световым лучам. Они в основном распространяются прямолинейно и сильно поглощаются землей, растительным миром, различными сооружениями, предметами. [1]. Размещение технических устройств системы на местности планируется, как правило, посредством автоматизированных расчетных комплексов с использованием цифровых карт местности.

Математические модели, используемые комплексами, разнообразны и ориентированы на расчеты в различных условиях распространения радиоволн относительно земной поверхности (учет местных предметов, рельефа местности и их особенностей). Моделей, учитывающих зависимость распространения радиоволн от температурных условий, как правило, нет ввиду принятия за незначительное воздействие изменений температуры окружающей среды на уровень затухания радиоволн. Однако наблюдения за качеством радиопокрытия в системах подвижной радиосвязи посредством проведения периодического мониторинга показало явную сезонность отклонений параметров уровня поля от его ожидаемых (расчетных) значений. Массовые жалобы абонентов, обращающихся в службу качества (технической поддержки), подтверждают наличие проблем оператора в эти периоды. Снижение качества оказываемых услуг, как правило, происходит вследствие появления интерференционных процессов в областях и районах где ситуация с качеством связи была достаточна стабильна в предшествующий сезон. Усиление интерференции, являющееся следствием, как правило, изменения уровня поля (в данном случае его ослабления) на некоторых участках наблюдается в весенний период достаточно резкого (в Астраханской области) повышения температуры воздуха с 10…15 градусов тепла до 25…35 градусов тепла. Интерференция становится следствием разбалансировки частотного плана сети из-за неравномерного, особенно в городской черте, снижения проницаемости воздушных масс в период резкого разогрева земной поверхности, увеличения испарений и, как следствие, изменения зон ответственности между секторами базовых станций. Дополнительным фактором, влияние которого на уровень поля обоснованно, могло бы служить увеличение в весенний период лиственной массы деревьев на территории обслуживания оператора. Однако ежегодно собираемая статистика поступления максимального (пикового) количества жалоб клиентов в службу качества компании оператора происходило именно в период резкого повышения температуры, когда листва деревьев являлась уже сформированной в течение двух-четырех недель. Продолжительность данного периода, как правило, составляла 20-40 дней. Далее после прогрева земной поверхности ситуация стабилизируется (приближается к расчетным данным – предварительно планируемым при проведении частотного планирования сети). Но дальнейшее повышение температуры воздуха до 35…40˚С приводит к повторной дестабилизации частотного плана из-за не учитываемого изменения проводимости воздуха. Дальность распространения радиоволн увеличивается за счет уменьшения затухания уровня поля в вышеописанных условиях, особенно в диапазоне 1800 МГц. Согласно экспериментам, проведенным средствами измерительного комплекса радиомониторинга на базе Agilent EA74, установлено, что затухание сигнала в диапазоне 1800 МГц на дистанции 0,5…3,5 км в жаркий период в 1,5…1,7 раза ниже, чем в зимний, и в 1,3 раза ниже, чем в осенний (весенний) периоды (см. таблицу 1).

Таблица 1. Сезонное изменение уровня поля, измеренное на частотах 1848…1850 МГц

|

Условия сезонности fC |

Удаленность от излучателя (м) |

|||

|

500 |

1000 |

2000 |

3000 |

|

|

Математическое ожидание уровня поля в точке измерения (дБ) |

||||

|

+40°...+42 ° |

-38,8 |

-42,9 |

-49,8 |

-56,5 |

|

+Г...+100 |

-36,6 |

-45,6 |

-49,0 |

-60,3 |

|

-31°...-33° |

-33,1 |

-38,5 |

-47,7 |

-62,7 |

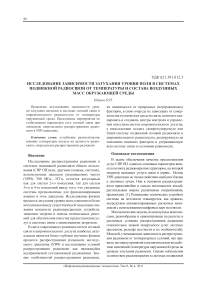

Измерения проводились в пригородной зоне на равнинном участке местности при практически полном отсутствии строений и древесной растительности, способных внести дополнительные затухания в распространение земных радиоволн. Прямая видимость присутствовала на протяжении всей измерительной трассы. Уровень затухания в зимний период -31...-33°С полностью подтверждается уточненной моделью Окамуры-Хата:

L6 = 46,3 + 33,9 lg(/)-l 3,82 lg(/z,) +

+ (44,9 + 6,55 Ig^,))■ lg(r)- a(/z2)- Co, где 4+ ) = (1,1 lg(/) - 0,7>2 -1,56 lg(/) + 0,8;

Co =0 для исследуемой местности; ^1 – высота подвеса антенны базовой станции, используемая в эксперименте: 45 м; h2 – высота расположения антенны абонента или абонентской радиостанции: 1,5 м; – частота, используемая для эксперимента: 1850 МГц. Используя программные средства MathCad, на рис. 1 графически представлено сравнение зависимостей затухания уровня поля от температуры окружающей среды.

Рис. 1. Зависимость уровня затухания поля от температуры окружающей среды: £0(Z = -31...-33°C), Z1(/ = +l... + 10°C), Z2(Z =+40... + 42°C)

Таким образом, для уточненной модели расчета затухания уровня поля Окамура-Хата для диапазона 1800 МГц проведена корректировка с учетом высоких температур воздушных масс:

L2 = 86,3 + 33,9 lg(/) -13,82 Ig^,) +

+ (24,9 + 6,55 Ig^, ))• lg(r)- a(h2 )- Co.

На основании полученных уточнений можно составить таблицу зависимости затухания радиосигналов от температуры или дополнить справочные базы автоматизированных программных комплексов сезонной зависимостью площадей зон радиопокрытия в СПР ОП и системах широкополосного радиодоступа.

Сверхдальнее распространениеУВЧ радиоволн

Сверхдальним называют такое распространение радиоволн, дальность распространения которых значительно превышает максимально возможную по тактико-техническим характеристикам.

Специальных исследований в системах подвижной сотовой радиосвязи на эту тему в литературе автор не обнаружил.

Подобное распространение радиоволн встречается достаточно редко, или, другими словами, фиксируется достаточно редко, так как пользователь сети подвижной радиосвязи не может знать - каким именно способом ему предоставлена связь и по какой причине она внезапно прекратилась. Как правило, на территории обслуживания оператором повторный запрос абонента приводит к восстановлению сеанса связи, так как территория обслуживается чаще всего несколькими базовыми станциями. Произошедший разрыв соединения волнует абонента значительно меньше, чем качество передачи речи. Поэтому жалоба в службу контроля качества может не состояться. Однако специалисты, занимающиеся контролем качества радиопокрытия, подтверждают нередкие факты телефонных соединений абонентов на расстояниях до 50 км для стандарта DCS-1800 и до 150 км для стандарта GSM-900 от передатчика. Каждый сектор передающей базовой станции сети сотовой подвижной радиосвязи имеет уникальный идентификационный код (Cell ID или CID), который фиксируется центром коммутации каналов системы при совершении соединения или передаче данных. Поэтому для каждого технически свершившегося факта коммутации абонентов фиксируются данные о местоположении секторов обеих базовых станций, ответственных за соединение. Изначально фиксация такой информации была предназначена для тарификации соединения и контроля некоторых техничес- ких параметров системы связи, в последующем уже и для определения местоположения абонента. Эксперименты, проведенные в Астраханской области с использованием абонентских радиостанций, оснащенных специализированным программным обеспечением Net Monitor, подтверждают кратковременную возможность сверхдальнего распространения радиоволн в УВЧ диапазоне. Программа Net Monitor имеет возможность указывать CID сектора базовой станции частотного канала, на котором осуществляется соединение, а также данные всех секторов сети оператора с указанием их уровней поля. Эффект сверхдальнего распространения радиоволн наблюдался в Астраханской области только в летний период. В различные периоды суток (чаще после сильного дождя).

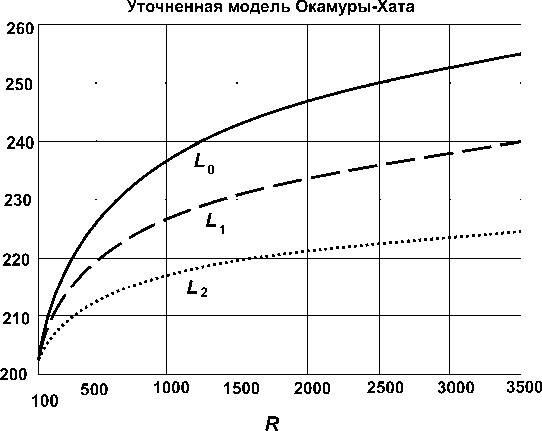

Для того, чтобы разобраться в физическом механизме наблюдавшегося прохождения радиоволн, подтвердим, что температура, атмосферное давление и влажность воздуха являются основными метеорологическими параметрами тропосферы, и их изменение играет существенную роль в процессе возникновения тропосферного распространения радиоволн. Тропосфера простирается над поверхностью Земли до высоты 10-12 км. Отличительным свойством тропосферы является уменьшение температуры, давления и влажности с высотой (см. рис. 2).

Нормальной или «стандартной» считается тропосфера, имеющая у поверхности Земли давление P = 1013 мбар, температуру / = 15 °C, относительную влажность – S = 60%. С увеличением высоты на каждые 100 м давление уменьшается на 12 мбар, а температура – на 0,55°С. Относительная влажность сохраняет свое значение на всех высотах [2].

Рис. 2. Распределение температуры в нормальной атмосфере

Коэффициент преломления тропосферы у поверхности Земли всего на три десятитысячные доли превышает единицу, поэтому удобнее на практике пользоваться индексом преломления, величина которого у земной поверхности равна TV = 325, а вертикальный градиент индекса преломления:

dN 2 -i

---= -4,3 -10 , м .

dh

Вертикальный градиент коэффициента преломления характеризует изменение коэффициента преломления с высотой. Так как температура, давление и влажность воздуха с удалением от земной поверхности убывают, то и коэффициент преломления тоже уменьшается с высотой, стремясь вследствие постепенного разрежения воздуха к единице.

Если уменьшение коэффициента преломления происходит линейно, то градиент коэффи-dN/ циента преломления /dh является величиной отрицательной и постоянной для всех слоев воздуха. В этом случае скорость распространения радиоволн равномерно возрастает с удалением от земной поверхности. Благодаря этому траектории радиоволн искривляются в сторону Земли (выпуклостью вверх) – наблюдается положительная рефракция разного вида ([1], см. также таблицу 2).

Таблица 2. Значения градиента коэффициента преломления для различных видов тропосферной рефракции

|

Наименование тропосферной рефракции |

dNIdh, м"1 |

|

Отрицательная |

>0 |

|

Отсутствие рефракции |

0 |

|

Положительная |

|

|

Пониженная |

0...-0,04 |

|

Нормальная |

-0,04 |

|

Повышенная |

-0,04...-0,157 |

|

Критическая |

-0,157 |

|

Сверхрефракция |

<-0,157 |

С точки зрения дальнего и сверхдальнего распространения УВЧ радиоволн в системах подвижной радиосвязи наибольший интерес представляют критическая и сверхрефракция. Когда вертикальный градиент коэффициента преломления достигает величины dN/ =-0,157 м"1, / dh возникает критическая рефракция, при которой пологие лучи радиоволн распространяются на неизменной высоте над поверхностью Земли, то есть полностью ее огибают. При сверхрефракции, когда t^^-0,157 м"1, радиус кривизны ра- диоволн меньше радиуса земного шара, поэтому они испытывают в тропосфере полное внутрен- нее отражение и затем возвращаются на поверхность Земли. Многократно отражаясь, радиоволны распространяются на большие расстояния.

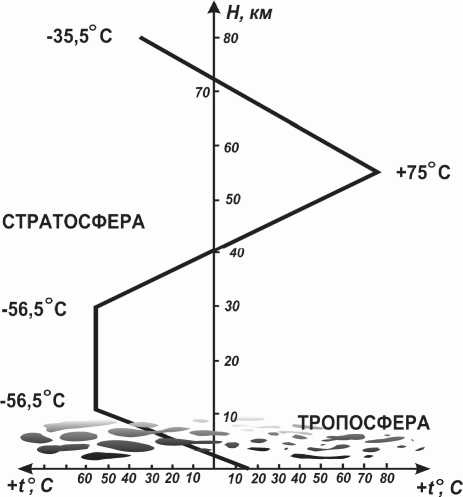

Картина распространения радиоволн в условиях сверхрефракции весьма напоминает процессы распространения в диэлектрических или металлических волноводах. Нижнюю стенку такого волновода образует полупроводящая поверхность Земли, а верхнюю – верхняя граница области сверхрефракции (см. рис. 3). Однако в диэлектрическом волноводе отдельные лучи претерпевают полное внутреннее отражение и от нижней, и от верхней стенок, а при сверхрефракции же волны испытывают обычное отражение от полупроводящей поверхности Земли и полное внутреннее отражение внутри области, охваченной сверхрефракцией. Для углов с различными углами возвышения эффект происходит на различной высоте [2].

Рис. 3. Эффект тропосферного воздушного волновода

Эта аналогия послужила причиной того, что область сверхрефракции в тропосфере часто называют тропосферным волноводом, а распространение в условиях сверхрефракции – волноводным. Согласно [5], тропосферный волновод это квазигоризонталь-ный слой в тропосфере, между границами которого сосредоточена энергия радиоволн достаточно высокой частоты, распространяющихся с аномально малым ослаблением.

Волноводы могут появляться в приземном слое воздуха, а также и в более высоких его слоях. При этом они могут обнаруживаться как по всей трассе, так и на отдельных ее участках (частичные волноводы).

Над сушей волноводы наблюдаются, как правило, в районах с ровной подстилающей поверхностью, в пустынных и степных районах, к которым и относится вся территория Астраханской области. Особенно высока частота появления тропосферных волноводов, вызываемых сверхрефракцией в Прикаспийской низменности (южной части Астраханской области).

Метеорологические наблюдения показывают, что «стенки» тропосферных волноводов бывают толщиной от нескольких метров до нескольких десятков метров и редко превышают 200 м [6].

Тропосферный волновод может образоваться только в том случае, если толщина «стенки» волновода (слоя с^Z^"0’157^будет больше некоторой критической величины, которая, в свою очередь, разная для различных частот. Так, для диапазона 900

МГц толщина слоя должна быть не менее 45 м, а для диапазона 1800 МГц – не менее 20…25 м.

Особенность Астраханского региона благоприятствует возникновению критической и сверхрефракции. Температурная инверсия и необычно быстрое уменьшение влажности с высотой. Температурной инверсией называется явление, когда температура воздуха не уменьшается с высотой, как обычно, а начинает возрастать. Возникновению температурной инверсии способствуют три причины:

адвекция, радиационное охлаждение поверхности Земли и сжатие воздушных масс. Адвекционные инверсии возникают при горизонтальном переносе теплых воздушных масс, когда они оказываются над более холодным слоем воздуха (приподнятая инверсия). Такие инверсии наблюдаются ранней весной. Другим примером может служить перенос теплого воздуха с суши на более холодную поверхность Каспийского моря или дельты реки Волги. Вследствие различия удельных теплоемкостей суша нагревается быстрее, чем устья рек или тем более море. Если нагретый над сушей сухой воздух под действием ветра проносится над водной поверхностью, то прилегающий слой очень быстро охлаждается. Если на поверхности моря имеются волны, то, срывая с их гребней капли воды, нижний слой воздуха сильно увлажняется, таким образом создаются условия резкого уменьшения влажности с высотой.

Резкое повышение влажности в приземных слоях атмосферы можно наблюдать над сушей в утренние часы, когда под влиянием солнечного нагрева начинается испарение влаги с земной поверхности. При радиационном охлаждении поверхности Земли в ночное время за счет теплоиспускания в первую очередь охлаждаются слои воздуха, непосредственно прилегающие к почве, что и является причиной формирования приземной температурной инверсии.

При сжатии воздушных масс приподнятая температурная инверсия возникает вследствие выделения тепла в процессе сжатия.

Используя данные аэрологических станций о состоянии тропосферы, можно оценить величину и знак вертикального градиента индекса преломления, то есть возможность тропосферного распространения. Индекс преломления рассчитывается по формуле

N = 77,6

где T – абсолютная температура, измеряемая в градусах Кельвина (Г = ГС+ 273); P – давление в мбар; е – абсолютная влажность в мбар. Подставив в эту формулу величины: Р;Т;е, соответствующие двум высотам А и Л2, найдем индексы преломления для этих высот ^1 и ^2. Тогда вертикальный градиент индекса оценивается по формуле dN _ N2-N{ dh h2 - hx

Задача для специалистов по оптимизации системы подвижной радиосвязи, таким образом, складывается по двум направлениям. Первое направление – удаление воздействия эффекта на СПР ОП. Второе направление – использование эффекта в интересах СПР ОП.

Рассмотрим первое направление. Эффект дальнего тропосферного распространения приносит возможность существования связи для пользователей сети ввиду того, что мощность приходящего сигнала превышает стандартные мощности, существующие в зоне приема. Эффект можно считать положительным, если он не прекращается раньше, чем это необходимо абоненту. Ведь продолжительность существования эффекта тропосферного волновода (ЭТВ) пока неуправляема. Если ЭТВ прекращается, то происходит разрыв соединения, так как такое свойство, как эстафетная передача сигнала (ЭПС), в системе СПР ОП не происходит для случайного сигнала из удаленного района. «Прописывание» на программном уровне все возможные секторы базовых станций сети как соседние для организации ЭПС, с тем чтобы не происходило разрыва соединения, приведет к перегрузке контроллера и значительно усложнит работу сети на всей территории оператора. Ввиду того принципом частотного планирования является повтор частот, ЭТВ в системах сотовой связи, скорее всего, принесет дополнительную интерференцию и выведет из использования 1-2 частотных канала. В случае если это единственные каналы в зоне приема, то ЭТВ нарушит связь полностью. Ввиду отсутствия возможности противодействовать природным эффектам для сохранения стабильности работы сети необходимо использовать такие ее настройки, как ограничения радиодоступа для абонентов по параметру – расстояние. Этим будут соединения абонентов по ЭТВ и возможные его разрывы. Удаление эффекта интерференции возможно лишь через ограничение зоны действия секторов базовых станций. Для этого используется снижение мощности базовых станций, уменьшение подвеса антенн, использование антенн с наиболее эффективной диаграммой направленности, не позволяющей боковым и задним лепесткам диаграммы достигать тропосферы.

Рассматривая второе направление, можно отметить, что на современном этапе ЭТВ может принести пользу только в зонах с полным отсутствием радиопокрытия (например акватории морей), где очаговые области зон случайного радиопокрытия позволяют осуществить доступ в СПР ОП на расстояниях более 100 км от береговой линии или мест установки базовых станций оператора.

Заключение

Высокие темпы развития систем подвижной радиосвязи и широкополосного радиодоступа, острая конкурентная борьба и стремление операторов получить преимущества как можно быстрее зачастую приводит к ошибкам в строительстве сетей и эффекту, обратному конкурентным преимуществам. Контроль качества предоставления услуг в системах подвижной радиосвязи общего пользования в этой ситуации становится еще более актуальным. Контроль качества выходных параметров системы особенно важен на этапе предварительного планирования строительства радиосистем. Существую- щие системы автоматизированного радиопланирования (например ONEPLAN RPLS) достаточно гибки, и их математические модели расчетов могут корректироваться как разработчиком, так и опытным пользователем. Разработанные рекомендации, касающиеся как предварительного планирования, так и оптимизации построенных сетей, направлены на стабилизацию параметров СПР ОП и систем широкополосного радиодоступа и повышения качества предоставления услуг.

Список литературы Исследование зависимости затухания уровня поля в системах подвижной радиосвязи от температуры и состава воздушных масс окружающей среды

- Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.: Связь, 1972. -318 с.

- Фехтел К. Внимание: Тропосферное прохождение//http://rf.atnn.ru/s9/qrz-r176.html

- Распространение, зоны приема метровых (ОВЧ) и дециметровых (УВЧ) волн//http://cpu.h17.ru/radio/radio_4.php

- ГОСТ 24375-80, Радиосвязь. Термины и определения Radio communication. Terms and definitions//http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/G0ST/G0ST_24375-80.htm

- Спенглер О.А. Метеорологические наблюдения и прогноз погоды//http://tyrzo.narod.ru/met/spr_kra/s_k2.html

- Ильин Ю.А., Дунаенко Л.П., Учаев Д.В. Сезонные и географические характеристики рефракции радиоволн над акваторией Северной Атлантики//Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. №1, 2009. -С. 7-12.

- Дунаенко Л.П., Учаев Д.В. Статистические характеристики вертикального градиента индекса преломления в зонах активного взаимодействия океана и атмосферы Северной Атлантики//Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. №1, 2009. -С. 12-17.