Исследования центрального базара Болгара в 2012-2013 гг

Автор: Коваль В.Ю., Бадеев Д.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Волжской Болгарии

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Раскопки Болгарского городища 2012-2013 гг. стали продолжением исследований М.Д. Полубояриновой, Г.Ф. Поляковой и Н.А. Кокориной в 1989-2000 гг. Нами была изучена центральная часть самого крупного по площади каменно-кирпичного здания города, установлено его назначение как центрального базара, предназначенного для торговли наиболее ценными товарами. Установлена и хронология сооружения: базар был построен в 1350-х гг. и разрушен в 1360-1370-х гг. Выявлена внутренняя планировка базара, включавшая деревянные перегородки на цоколях из сырцового кирпича, изучены фундаменты здания. О торговле ценными товарами здесь свидетельствуют находки весов, гирек, свинцовых пломб от фламандских тканей, пробирных камней, серебряных слитков, многочисленных монет и др. Изучены остатки строений, предшествовавших базару. Уточнена и дополнена стратиграфическая шкала Болгарского городища. Проведены комплексные исследования с привлечением специалистов в области естественных наук, что позволило предложить новые интерпретации по стратиграфии и планировке города Болгара.

Базар, торговый инвентарь, стратиграфия болгара, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328126

IDR: 14328126

Текст научной статьи Исследования центрального базара Болгара в 2012-2013 гг

В 1989 г. М. Д. Полубояриновой и Г. Ф. Поляковой было начато изучение одного из ключевых объектов Болгарского городища, расположенного в 150 м к ЮЗ от Соборной мечети. Уже в первый год работ ими были обнаружены остатки монументального каменно-кирпичного здания в виде фундаментной траншеи и завалов битого кирпича, а также многочисленный торговый инвентарь, что позволило впоследствии предполагать существование в этом месте «рыночной площади». Раскопки были продолжены здесь в 1990–1993 и 2000 гг. Г. Ф. Поляковой (ГИМ) и Н. А. Кокориной (ИА РАН), однако, несмотря на вскрытие различных конструкций упомянутой монументальной постройки и предшествующих ей строений, определить пространственное расположение, габариты и назначение этого сооружения тогда не удалось. Зато были обнаружены следы стеклообрабатывающей мастерской, выпускавшей различные бусы и перстни ( Полубояринова , 2006; Кокорина , 2005). К сожалению, продолжения этих исследований не последовало из-за отсутствия финансирования, и они стали последними работами Поволжской экспедиции ИА РАН в Болгаре.

Возобновление раскопок «на рыночной площади» связано с исследованиями Болгарского городища экспедицией Института истории Академии наук Татарстана (с 2013 г. – Института археологии АНТ), финансируемой в рамках программы восстановления памятников г. Болгара, осуществляемой благотворительным фондом «Янарыш» («Возрождение») под руководством М. Ш. Шаймиева. В 2011 г. к западу от участка исследований 1989–2000 гг. раскопом CLXII под руководством В. С. Баранова было обнаружено продолжение монументального здания, открытого М. Д. Полубояриновой. В этих работах принимала участие группа сотрудников ИА РАН, которая в 2012–2013 гг. осуществляла свои работы самостоятельно (в составе Болгарской экспедиции Института археологии АНТ под руководством А. Г. Ситдикова и Р. Ф. Шарифуллина)1 на раскопах CLXXIX и CXCII (общая площадь вскрытия 446 м2). Таким образом, за 3 года работ при участии этой группы была полностью изучена площадь 780 м2.

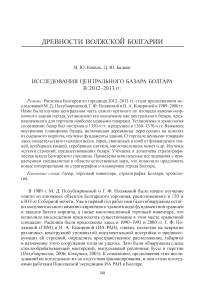

В результате новых исследований удалось не только точно локализовать постройку, открытую М. Д. Полубояриновой, но и надежно установить, что она представляла собой остатки крытого базара (бедестана)2 размерами не менее чем 34 × 37 м (по внешнему контуру), с кирпичными стенами на белокаменном фундаменте (рис. 1), внутренними перегородками из дерева на ленточных цоколях из сырцового кирпича, с балочным перекрытием. Здание было построено, судя по многочисленным монетным находкам (как в слоях, залегавших под строением, так и из горизонта его разрушения), в 1350-х гг., а погибло оно в 1360–1370-х гг. Находки из слоя разрушения этой постройки не оставляют никаких сомнений в том, что она могла служить только в качестве базара, значительную часть товаров в котором составляли дорогостоящие предметы (в т. ч. изделия из золота, импортные европейские ткани3, другие редкости), для обеспечения сохранности которых и потребовалось создание надежной каменной ограды ( Баранов и др. , 2012; Коваль , 2013). Наряду с драгоценностями и им-портами в слое разрушения базара обнаружено скопление железных стремян (не менее 70 пар), составлявших, вероятно, подготовленную к продаже партию, поврежденную пожаром и потому оставшуюся невостребованной. Другие, более ценные, вещи (из драгоценных металлов), видимо, были изъяты сразу после пожара, но до разрушения стен базара.

Расположение постройки в срединной части города XIV в. позволяет рассматривать ее в качестве центрального (главного) базара Болгара. Подчеркнем, что речь идет именно о базаре/бедестане, а не о караван-сарае (или «хане», городской гостинице для купцов, где могла также осуществляться и торговля),

Рис. 1. Болгарское городище. План раскопов CLXXIX и CXCII, сводный план раскопов 1987–2000 гг. (по: Кокорина , 2005) на Болгарском городище и некоторые находки

(показан также сводный план раскопов 1987–2000 гг. по Н. А. Кокориной)

1 – реконструктивный план здания базара и помещений внутри него ( условные обозначения : А – места находок железных решеток; Б – место находки самой крупной решетки из 6 прутьев; В – скопление стремян); 2 – скопление стремян (фото); 3 – железная решетка (фото)

поскольку последний подразумевал проживание в нем купцов, что требовало выделения отдельных изолированных помещений с капитальными стенами, приспособленных для жилья, а также наличия внутри здания источника воды. В исследованном здании нет никаких следов водопровода, отопительных систем и жилых помещений. Хотя разрывов в ленте фундамента не было, два пересекающихся в центре здания прохода заставляют думать, что они вели к 4 воротам в стенах, сквозь которые и можно было попасть внутрь бедестана (равно как и выйти из него). Ширина этих проходов – около 4 м.

На расстоянии 2,4 м от стен проходила ленточная выкладка из сырцовых кирпичей шириной 25 см (т. е. толщиной в 1 кирпич) (рис. 1), уложенных на ребро под углом (т. н. кладка «в елочку»). Под некоторыми из кладок зафиксированы продольно уложенные деревянные доски, от которых сохранился лишь древесный тлен, в других случаях – прослойки желтого суглинка, насыщенного известью. Не может вызывать сомнений то, что это остатки цоколя, ограничивавшего ряд помещений, вытянутых вдоль внешней кирпичной стены. Отдельные белокаменные блоки вторичного использования, встречающиеся в массиве сырцовых кладок, могли применяться как для укрепления стенок, так и в качестве основ под опоры перекрытия здания. Какова была конструкция рассматриваемой стены, не вполне ясно. Она могла быть как деревянной, так и сложенной из сырцовых кирпичей, либо напоминающей фахверк (деревянные рамы с сырцовым заполнением). Отсутствие больших глиняных завалов в центре базара как будто указывает на полностью деревянные конструкции внутренних стен базара. В то же время по меньшей мере в одном месте зафиксированы остатки рухнувшей стенки, сложенной из сырцовых кирпичей «в елочку», поэтому нельзя исключать того, что хотя бы часть внутренних перегородок базара были все же сделаны с применением сырцовой кладки.

Внутри ряда рассматриваемых помещений в нескольких местах удалось зафиксировать остатки пола из деревянных досок, уложенных перпендикулярно стенам (лаги под этими настилами ни разу не встречены). Других признаков перегородок внутри этих помещений не обнаружено, но если они были деревянными, то от них и не могло остаться каких-то заметных следов. Видимо, именно здесь могли располагаться лавки купцов, отделенные друг от друга дощатыми перегородками. Если предположить, что ширина каждой отдельной лавки составляла около 2 м, то только по периметру стен базара могло располагаться не менее 50 торговых мест. Лавки запирались деревянными дверьми при помощи железных засовов и цилиндрических замков, большое количество которых (46 замков или их деталей с площади раскопов 2012–2013 гг.) найдено в тех местах, где могли располагаться двери лавок ( Коваль , 2013. Рис. 3).

Параллельно ряду пристенных лавок располагалась обводная галерея шириной 3,2 м. В разных местах этого прохода обнаружены железные решетки от световых окон в кровле базара (рис. 1, 3 ). Во всех случаях решетки были перекрыты руинами стен (скоплениями битых кирпичей, желтого глиняного раствора и алебастра), следовательно, они упали на землю до того, как были разрушены стены. Плохая сохранность решеток объясняется именно тем, что они перегорели в огне пожара. Об этом же свидетельствуют прилипшие к ним куски древесного угля. Очевидно, вскоре после пожара, уничтожившего внутренние перегородки и перекрытия, были разрушены и кирпичные стены базара. Они перекрыли углистый слой пожара, в котором лежали оконные решетки.

Кроме пристенного ряда лавок, базар включал еще 4 павильона размерами 10,6 × 9 м, стены которых также покоились на ленточных цоколях из сырцового кирпича. Павильоны, видимо, тоже предназначались для размещения лавок или торговых площадок. Внутри каждого павильона располагались меньшие (примерно 4 × 3 м) прямоугольные помещения, имевшие точно такие же сырцо- вые цоколи. Возможно, они служили кладовыми для товара, не выставленного на продажу.

Разрушение стен базара произошло, вероятно, быстро и целенаправленно, поскольку завалы битого кирпича были обнаружены на большой площади как внутри здания, так и извне. Во многих местах эти завалы просели в заполнения уже засыпанных в прошлом ям и котлованов более ранних построек (в отдельных случаях на глубину до 1 м), что могло произойти лишь в том случае, если эти завалы долгое время лежали на поверхности и не убирались. Именно в это время (когда базар лежал в руинах) на его площадку могли попасть кухонные остатки от разделки туш домашних животных, большое количество которых было зафиксировано в слое его разрушения. Тогда же вместе с мусором в слой разрушения, видимо, попали и немногочисленные монеты последней четверти XIV – первой четверти XV в. (с надчеканками, в том числе лировидной тамги)4.

Таким образом, хотя площадь базара вскрыта пока только на 2/3, уже удалось довольно полно реконструировать его внутреннее устройство и историю существования. Однако базар занимал лишь самую верхнюю позицию (толщина слоев его строительства и разрушения – 20–30 см) в исследованных на раскопах 2012–2013 гг. отложениях культурного слоя, общая мощность которых составляла (без учета ям в материке) от 1 до 1,5 м. Изучение нижележащих отложений оказалось не менее результативным, причем большую роль в этом сыграло то, что с самого начала работы группы ИА РАН в Болгаре была поставлена задача проведения комплексных междисциплинарных исследований данного участка городища. Для этого в состав группы были включены специалисты ИА РАН (археозоолог Л. В. Яворская и археоботаник Е. Ю. Лебедева) и Института географии РАН (почвовед А. А. Гольева). При этом группа работала в самом тесном контакте с теми специалистами, которые привлекались руководством Болгарской экспедиции ИА АНТ, – геофизиками, почвоведами, палинологами и др. Естественнонаучные исследования пока находятся в стадии обработки материалов, однако некоторые важные результаты в этой области уже получены. В частности, обработан большой массив остеологического материала, который позволил Л. В. Яворской прийти к важным археозоологическим выводам о том, что снабжение г. Болгара мясом домашних животных в целом осуществлялось по той же схеме, что и в других городах Золотой Орды, т. е. с постоянно возраставшей долей баранины в рационе питания жителей5.

В области методики полевых исследований группа ИА РАН работает аналогично всем остальным исследователям Болгара, однако с некоторыми нововведениями в этой области. Прежде всего, было начато просеивание культурного слоя с целью поиска мелких артефактов (в первую очередь – стеклянных бус), что позволило сразу же втрое увеличить количество таких находок, доля которых достигла четверти всех находок на раскопах. С 2013 г. просеивание грунта стало осуществляться уже на всех раскопах Болгарской экспедиции ИА АНТ.

В 2014 г. впервые в истории археологического изучения Болгара на раскопах CLXXIX и CXCII нами была налажена промывка культурного слоя, которая позволила еще больше повысить результативность отбора материала из культурного слоя. К сожалению, трудности с водоснабжением на площадке городища не позволили пока проводить промывку всего грунта, поступающего с раскопа, поэтому приходится ограничиваться промывкой только заполнения отдельных ям и наиболее насыщенных артефактами прослоек культурного слоя. Результативность этого метода оказалась более высокой по сравнению с просеиванием, прежде всего за счет более полного отбора мелких бус (бисера), которые при просеивании не выделяются по цвету на фоне грунта. Промывка позволила также получить представительную коллекцию костных остатков ихтиофауны и мелких костей других животных.

Отдельно надо остановиться на стратиграфии культурного слоя Болгара, которая была разработана еще А. П. Смирновым и подробно описана Т. А. Хлебниковой (1987. С. 45–78). Она включает 7 слоев: от слоя VII (до-городских поселений именьковской культуры) и раннебулгарского слоя VI, маркирующего этап возникновения города Болгара в Х в., до слоя II, отложившегося в русской деревне XVII–XIX вв., и слоя I – современного пахотно-огородного. При этом самым мощным и повсеместно распространенным на городище является слой IV – слой города золотоордынской эпохи, который, также со времен работ экспедиций А. П. Смирнова, разделяется на 2 горизонта – раннезолотоордынский и позднезолотоордынский ( Хл ебникова , 1987. С. 45, 64). Однако в связи с большой мощностью культурных отложений на исследуемом участке Болгара (до 1,5 м) и необходимостью более дробного хронологического расчленения построек ордынского времени нами было проведено разделение позднеордынского горизонта IV слоя на 3 субгоризонта, каждый из которых связан с определенным хронологическим этапом в застройке исследуемой части городища. Возможность такого разделения обусловлена тем, что на данном участке велось каменно-кирпичное строительство и возводились сооружения из сырцового кирпича, разрушение которых приводило к попаданию в культурный слой комочков разноцветных суглинков (зеленоватого, желтого и рыжего цветов).

Самый верхний из выделенных субгоризонтов (№ 1) включает прослойки, образовавшиеся в результате разрушения внутренних конструкций базара, разборки его кирпичных стен и привнесения со стороны мусора на образовавшийся пустырь. Большая часть кирпича, оставшегося после разрушения стен базара, вероятно, была вынесена отсюда для различных строительных нужд. Начало этого процесса можно относить к последней четверти XIV в., а наиболее активную фазу и завершение – к периоду жизни русской деревни и монастыря XVII–XIX вв. Таким образом, наиболее ярким признаком субгоризонта 1 было присутствие в нем обломков золотоордынского кирпича, белого камня, глиняного раствора и угольной прослойки от пожара, уничтожившего базар. В то же время значительный объем грунта, составляющего субгоризонт 1, вероятно, попал сюда в виде мусора, принесенного со стороны (с окрестных участков, на которых жизнь продолжалась и после разрушения базара).

Лежавший ниже субгоризонт 2 сформировался в тот период, когда на месте будущего базара могла проходить улица, тянувшаяся с СЗ на ЮВ6. По сторонам этой улицы размещались усадьбы с жилыми и хозяйственными строениями, имевшими большие (не менее 4 × 4 м) подполья или погреба. Культурный слой, слагавший субгоризонт 2, состоял из серой супеси с единичными вкраплениями строительных остатков (кирпича, белого камня), но включавшей местами примесь цветных суглинков от разрушенных сырцовых кирпичей. Прослойки этого субгоризонта содержали большое количество монет 1330–1340-х гг. и более раннего времени (анэпиграфных), а также были насыщены обломками стеклянных бус и перстней, изготавливавшихся в мастерской, размещавшейся, вероятно, к северо-востоку от будущего здания базара ( Полубояринова , 2006). Встреченные здесь несколько (около десятка) медных монет хана Хызра, несомненно, попали в этот субгоризонт из насыщенного такими монетами вышележащего субгоризонта 1 либо благодаря многочисленным перекопам, либо по кротовинам в период запустения данного участка. Поэтому на датировку субгоризонта 2 эти, в сущности единичные, находки влиять не могут.

Субгоризонт 3 объединял прослойки серой супеси, включавшие комки зеленоватого и рыжего (красно-бурого) суглинков, являвшиеся продуктами разрушения (или строительства) сырцовых кладок, ограничивавших упомянутый выше уличный проезд, проходивший с СЗ на ЮВ. Прослойки этого субгоризонта включали очень небольшое число монет и стеклянных изделий (в 11–16 раз меньше, чем в субгоризонте 2)7. Датировка субгоризонта 3 по немногочисленным монетным находкам не может быть достаточно достоверной, но допустимо предполагать, что он отложился не позднее 1330-х гг., т. е. в эпоху начала правления хана Узбека.

В соответствии с данными Д. Г. Мухаметшина, датировка раннезолотоордынского горизонта IV слоя может быть установлена в интервале 1240–1320-х гг. К сожалению, пока на исследованных раскопах провести надежное разделение раннеордынского горизонта на более узко датированные контексты не удалось.

Совершенно неожиданные результаты дали почвоведческие исследования А. А. Гольевой в отношении прослойки белесого золистого «песка», перекрывавшей углисто-сажистый слой, связываемый с пожаром, происшедшим при разорении Болгара Батыем в 1236 г. Песчаная прослойка мощностью 10–20 см фиксировалась на многих раскопах в центре Болгара и интерпретировалась в прошлом как целенаправленная засыпка городского пепелища песком, предшествовавшая перепланировке и новой застройке города в эпоху монгольского господства. Однако оказалось, что на наших раскопах эта прослойка состояла практически из одних фитолитов, т. е. окремненных частиц в клетках трав. Такая ситуация могла сложиться лишь в том случае, если эта прослойка являлась остатками мощного слоя навоза травоядных животных (Гольева, 2014. С. 217–220, 226). Хотя эти исследования требуют проверки и их результаты нельзя распространять на всю остальную территорию городища, сам факт отложения больших масс навоза в центральной части Болгара сразу после его подчинения монголам заставляет несколько по-новому рассматривать историю развития города в раннеордынскую эпоху.

В большинстве случаев информацию о городской застройке Болгара можно получить, только изучая заглубленные в материк (или более ранний культурный слой) части построек, поскольку основной строительный материал – древесина – практически не сохраняется в его культурном слое. За 2 года нами были полностью исследованы более 120 подобных объектов – различных ям, канавок от частокольных оград, сгоревших деревянных конструкций (не считая многочисленных столбовых ям). При этом не было встречено ни одного углубленного жилища (т. н. землянки или полуземлянки) – все углубленные объекты были неотапливаемыми и могли служить погребами, подпольями домов, зерновыми ямами. Вероятно, некоторые из них могли располагаться под жилыми домами, однако никаких надежных свидетельств в пользу такого (вполне вероятного) предположения найти не удалось, поскольку после разборки сооружений (обычно вместе с деревянным крепежом стенок в заглубленных частях) котлованы засыпались разнородным посторонним грунтом. Такие засыпки и отсутствие следов разрушения на полах заглубленных частей построек свидетельствуют о том, что они не погибали по каким-либо катастрофическим причинам, а ликвидировались в обычной обстановке, при спокойном течении жизни, когда пришедшие в ветхость дома разбирались, а рядом с ними строились новые. Единственным исключением из этого правила среди построек позднезолотоордынской эпохи был крупный (4,8 × 4,2 м) погреб (яма 1 в раскопе CXCII 2013 г.), на дне которого сохранился завал обугленных досок от пола и перекрытия, а по контуру котлована – вертикальные угольные прослойки от сгоревшей деревянной обшивки его стен (судя по небольшой толщине этих прослоек, они остались от дощатой обшивки). Полезная площадь помещения погреба внутри деревянных стенок составляла 4 × 3,6 м, т. е. около 15 м2. На дне погреба обнаружены развалы 2 поливных чаш: красноглиняной (производства Юго-Восточного Крыма), с орнаментом «сграффито» под бесцветно-зеленоватой изнутри (и зеленой снаружи) глазурью, и кашинной псевдоселадоновой нижневолжского производства (цв. рис. 2, 3, 4 : с. 329). Кроме того, здесь же собраны развалы тарного краснолощеного кувшина поволжского производства (неизвестного центра)8 и краснолощеной корчаги местного производства (цв. рис. 2, 1, 2 ). Однако никаких следов отопительного сооружения тут обнаружить не удалось, неясны и размеры стоявшего над этим погребом дома.

В нескольких местах раскопа CLXXIX на границе домонгольского и раннезолотоордынского слоев были зафиксированы обугленные деревянные конструкции, которые могли быть остатками наземных деревянных домов (например, сооружение 10 в раскопе CLXXIX 2013 г.), однако все такие конструкции были сильно фрагментированы, так что установить размеры построек оказалось невозможно. Интенсивность городской жизни на исследованном участке была очень высокой, перестройки – частыми, а пожары – редкими. Лишь в отдельных частях исследованной площади в раннеордынском слое зафиксированы прослойки углей и золы, которые можно связывать с пожарами.

Вывод о спокойном течении жизни города в начальный период его подчинения Орде может быть поколеблен тем, что в разных частях города были встречены клады, относящиеся к этому времени. На исследованной в 2012–2013 гг. площади к их числу относился клад, включавший 159 серебряных слитков-«лепешек» (включая обрубки) и 2 плетеных серебряных браслета, общим весом 3843,9 г, а также бронебойный железный наконечник, который, вероятно, выполнял функцию оберега. Это не только самый крупный за всю историю изучения Болгарского городища клад серебряных слитков9, но и первый клад подобных предметов, зафиксированный в четко определенном археологическом контексте (нижней части раннеордынского слоя). С тем же раннеордынским периодом связан и другой клад, включавший 47 серебряных монет болгарской чеканки, находившихся в кожаном кошеле. Отложение этих и других кладов может быть связано с каким-то критическим моментом в жизни города, стимулировавшим горожан прятать свои сбережения. Однако масштабы и характер этого кризиса остаются неясны. Во всяком случае, отложение кладов на участке наших исследований может быть связано лишь с локальным пожаром; не происходило в раннеордынское время и серьезной перепланировки данного участка городской территории.

В ходе исследований 2012–2013 гг. на раскопах CLXXIX и CXCII была получена коллекция индивидуальных находок из 2800 предметов, в том числе 915 монет (которые обрабатываются сейчас Д. Г. Мухаметшиным), что позволило датировать упоминавшиеся выше субгоризонты культурного слоя с точностью до 10 лет. В числе нумизматических находок исследованного участка и первая за всю историю раскопок Болгара целиком сохранившаяся серебряная монета Х в. – местное подражание дирхему Наср бен Ахмеда Самани. Найдена она была в слое VI, залегавшем на материке.

Из упомянутых 915 монет со слоем IV связаны 696 находок (76 % всех монет раскопа)10. Из числа последних в отложениях субгоризонта 1 найдено 353 экз. (в т. ч. 42 серебряные и 311 медных), т. е. половина (50 %) всех монет из слоя IV, а в субгоризонте 2 – 316 экз. (45 %), из них 40 серебряных и 276 медных. В действительности число монет в субгоризонте 1 изначально было, видимо, еще большим, поскольку часть монет этого комплекса могла попасть в верхние перемешанные слои в ходе огородной распашки и перекопов. Важно подчеркнуть, что в целом состав монетных находок в слое разрушения базара и в подстилающих его отложениях субгоризонта 2 почти не различался по соотношению медных и серебряных монет (примерно 9:1). Это наблюдение указывает на то, что объем и состав денежной массы, обращавшейся и выпадавшей в культурный слой как накануне возведения базара, так и после его появления здесь, оставался практически неизменным. К сожалению, эти данные невозможно сравнивать с монетами из раннезолотоордынского слоя, поскольку их найдено там всего 33 экз. (5 серебряных и 28 медных), подсчет соотношения которых нельзя считать достоверным из-за незначительного числа находок. Однако сам факт столь разительной разницы в числе выпавших монет – 33 экз. в раннеордынском горизонте против 696 экз. в позднеордынском – говорит о колоссальном росте денежной массы в руках населения и принципиально изменившемся отношении к деньгам, когда утрата одной или нескольких монет (даже серебряных!) перестала восприниматься жителями Болгара как серьезная финансовая потеря.

Вновь приходится выразить сожаление, что полученные статистические данные по нумизматическому материалу пока невозможно сравнить с другими районами городища, чтобы понять, являлось ли зафиксированное нами соотношение медных и серебряных монет «нормальным» или же, наоборот, аномальным для Болгара. Имеющиеся данные о находках монет в Болгаре несопоставимы по числу находок, а сравнение с суммарными данными по культурному слою в целом представляется совершенно некорректным (скорее затемняющим вопрос, чем ведущим к его решению).

Одними из самых древних объектов на наших раскопах стали остатки железоплавильного горна тигельного (салтовского) типа (цв. рис. 3: с. 330), датируемого по стратиграфии самым ранним периодом освоения исследованного участка города – IX–Х вв. Горн имел диаметр 27 см, высоту 50 см и был впущен в материк на 65 см. При этом яма, в которую был помещен горн, была засыпана материковым песком, прокалившимся в ходе использования горна до красноты. Зафиксированы также следы от воздуходувного канала, подводившего к отверстию в средней части горна, с противоположной стороны от горновой ямы (эта яма была исследована в раскопе 1989 г.).

Судя по скоплениям железного шлака на площади к западу от горна, прослойки которого достигали толщины 10 см (только на одном участке площадью 30 м2 было собрано более 80 кг шлака), в этом месте могли размещаться несколько горнов (остатки еще одного сильно поврежденного горна такого же типа зафиксированы В. С. Барановым в 2012 г. на раскопе CLXIV). Кроме шлаков на той же площади обнаружена прослойка мелкодробленой железной руды, залегавшая на поверхности материка в виде линз толщиной до 5 см (особенно много таких линз располагалось на пространстве между двумя открытыми горнами).

Таким образом, за 2 раскопочных сезона в Болгаре получены уникальные данные о столь редком типе монументальных сооружений, как восточный базар, и с максимальной тщательностью исследован значительный участок культурного слоя в центральной части городища, не только давший интереснейший вещевой материал, но и позволивший уточнить некоторые представления о стратиграфии Болгара, казавшиеся уже давно устоявшимися и не сулившими каких-либо открытий. Продолжение этих исследований обещает принести еще более интересные результаты.

Список литературы Исследования центрального базара Болгара в 2012-2013 гг

- Баранов В.С., Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю., 2012. Исследования остатков монументальной постройки к юго-западу от Соборной мечети в Болгаре//Поволжская археология. № 1. Казань. С. 158-171.

- Глазунова Е.В., Гайдуков П.Г., 2014. Новый клад волжско-камских слитков («лепешек») из Болгара//КСИА. Вып. 236. С. 252-261.

- Гольева А.А., 2014. Естественнонаучные исследования на городище Болгар//ПА. № 2. С. 205-229.

- Коваль В.Ю., 2013. Торговый инвентарь из раскопок базара середины XIV века в Болгаре//ПА. № 4 (6). С. 9-33.

- Кокорина Н.А., 2005. Ювелирная мастерская из Болгара//Древности Поволжья: эпоха средневековья: Материалы II Всероссийской конф. «Поволжье в средние века» (25-28 сентября 2003 г., Казань -Яльчик). Казань: Школа. С. 109-132.

- Полубояринова М.Д., 2006. Стеклоделательная мастерская XIV в. в Болгаре//РА. № 4. С. 152-158.

- Хлебникова Т.А., 1987. История археологического изучения Болгарского городища. Стратиграфия. Топография//Город Болгар: Очерки истории и культуры/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 32-88.