Исследования химического состава металла монет и перстней из могильника Фронтовое 3 методами нейтронной структурной диагностики

Автор: Сапрыкина И.А., Кичанов С.Е., Бакиров Б.А., Руткаускас А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследования методами нейтронной томографии и дифракции двух серебряных перстней конца I - перв. пол. II в. н. э. и трех бронзовых монет первой трети III в. н. э. из раскопок могильника римского времени Фронтовое 3 (Юго-Западный Крым). Исследования серебряных корродированных перстней, выполненные методом нейтронной томографии и дифракции, позволили диагностировать процесс коррозионного растрескивания под напряжением, возникающего в результате применявшейся в римское время техники изготовления перстней (ковка с наклепом). Анализ фазового состава металла римских фоллисов по методу нейтронной томографии и дифракции показал, что они были изготовлены из тройной бронзы без присадки серебра; это отличает рецептуру их сплава от применявшегося для выпуска таких монет в западных провинциях Римской империи. Методом нейтронной томографии также установлено отсутствие следов серебрения на поверхности фоллисов перв. трети IV в. н. э. из Фронтового 3

Могильник фронтовое 3, римское время, серебряные украшения, медные фоллисы, нейтронная томография и дифракция, фазовый состав

Короткий адрес: https://sciup.org/143180116

IDR: 143180116 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.100-112

Текст статьи Исследования химического состава металла монет и перстней из могильника Фронтовое 3 методами нейтронной структурной диагностики

В ходе раскопок могильника Фронтовое 3 (Нахимовский район г. Севастополя) была получена уникальная коллекция археологического материала римского периода, в частности изделий из драгоценных и цветных металлов ( Язиков и др. , 2019); они присутствуют практически в каждом из 328 погребений конца I – начала V в. н. э. ( Свиридов, Язиков , 2022). Общее количество находок из драгоценных и цветных металлов составляет более 2000 предметов ( Gavritukhin et al. ,

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-18-00396 «Варвары и Рим в Юго-Западном Крыму: взаимодействие культур».

2021. Р. 105–113), значительное их количество изготовлено из сплавов на основе меди2. Второе по объему место занимают изделия, выполненные из серебра; золотые украшения, время изготовления которых преимущественно относится к I–II вв., занимают по своему объему еще меньшую долю. В настоящее время химический состав металла изучен для более чем 1200 предметов. Анализ соотношения исследованных на данный момент предметов из драгоценного металла и из сплавов на основе меди показывает, что самое большое количество изделий из золота и цветных металлов приходится на погребения II–III вв. н. э. с резким сокращением их количества в III в. – этот период характеризуется уже доминированием украшений из серебра ( Сапрыкина, Пельгунова , 2021; Сапрыкина , 2022). Анализ номенклатуры металлов и сплавов, выявленных в материалах могильника Фронтовое 3, показывает их схожесть с номенклатурой, традиционно использовавшейся для обеспечения нужд римских военных гарнизонов ( Giumlia-Mair , 2000), возможно, и в Херсонесе, и в одном из римских опорных пунктов, расположенных в Инкерманской долине ( Белов , 1948. С. 110). Установлено, что мастерские, связанные с этой деятельностью, обеспечивали нужды не только гарнизонов, но и «гражданских» ( Giumlia-Mair , 2000. Р. 108); соответственно, для территории Юго-Западного Крыма в данном контексте можно предполагать импорт не только металлического сырья, но и технологий обработки металла.

Материал могильника Фронтовое 3 предоставляет богатые возможности для проведения специальных исследований по выявлению таких специфических технологий. Одним из аналитических методов, которые позволяют решать такие задачи, является нейтронная структурная диагностика. Методы нейтронной томографии, радиографии и дифракции дают возможность определить специфические технологии изготовления ( Сапрыкина и др. , 2017), визуализировать степень коррозии археологического металла ( Смирнова и др. , 2022), выявить наличие внутренних дефектов ( Кузьминых и др. , 2021; Podurets et al. , 2021; и др.).

Характеристика аналитической выборки

В анализируемую выборку вошли два серебряных перстня3, датирующихся концом I – перв. пол. II в. Данный хронологический период относится к раннему этапу функционирования могильника, где погребальный инвентарь содержал стеклянные сосуды, в том числе уникальные, золотые комплекты украшений, краснолаковую посуду ( Свиридов, Язиков , 2022. С. 16, 17). Часть этих предметов, скорее всего, являлась импортом, в том числе ряд изделий из драгоценных и цветных металлов, в число которых входят и эти два перстня. Они имеют гнезда

Рис. 1. Фотографии серебряных перстней № 4088 ( а ) и № 4190 ( б ). Фотографии аверсов бронзовых монет № 900 ( в ), № 829 ( г ) и № 899 ( д )

под вставки (№ 4088 утратил вставку; вставка в перстень № 4190 – инталия?), сформированные в виде пластинчатых кастов, напаянных на щиток-основу из кованой пластины; шинка кованая, на участке соединения с щитком имеет прямоугольное сечение (рис. 1: а, б ).

Сами перстни, несмотря на то что они были изготовлены из высокопробного серебра (№ 4088 – 96,26 %; № 4190 – 97,02 %)4, по внешнему виду отличаются от основной массы серебряных предметов, найденных на могильнике Фронтовое 35. Серебро обоих перстней очень хрупкое, ломкое; слой черной патины свидетельствует о присутствии в нем сульфида серебра (возможно, это указывает на использование аргентита ‒ природного минерала серебра). Также такое состояние серебра перстней может сигнализировать как о применении некоторых технологических приемов их изготовления, так и о сложных коррозионных процессах, возникающих в серебре под влиянием многих факторов ( Wanhill , 2013. P. 48). Соответственно, было принято решение провести исследование внутреннего состояния металла в перстнях, а ломкость его предопределила выбор в пользу неразрушающих методов структурной диагностики – нейтронной томографии и дифракции.

Помимо двух перстней методами нейтронной томографии и дифракции нами были исследованы также три позднеримские монеты, происходящие из погребений, расположенных на юго-восточной части могильника и датирующихся 306–337 гг. н. э. ( Гавритухин и др. , 2020. С. 92. Рис. 1). Монеты представлены бронзовыми фоллисами, чеканенными в восточных провинциях Рима: № 899 – Максимиан Даза (305–313 гг. н. э.), двор неясен, дата чеканки 308–310 гг. (RIC 6. P. 535. No. 36 или 38); № 900 – Галерий Максимиан (293–311 гг. н. э.), монетный двор в Кизике, дата 309–310 гг. (Ibid. Р. 588. No. 59); № 829 – Лициний (308– 324 гг. н. э.), монетный двор в Гераклее, дата чеканки 313 г. (Ibid. Р. 541. No. 73. Pl. 12, 73)6. Все три монеты выполнены (по данным РФА) из низколегированной тройной бронзы; в бронзе монет № 899 и 900 содержание свинца (3,21–5,29 %) доминирует над оловом (1–1,4 %); присутствия серебра не было обнаружено.

Бронзовые фоллисы, чеканенные на римских монетных дворах, содержали сначала в среднем около 3–4 % серебра в приповерхностном слое, в 307 г. началось падение его содержания, а после 335 г. содержание серебра стало ниже 1 % ( Garaffo et al. , 2008. P. 481; Scrivano et al. , 2022). Согласно данным Л. Коупа, в сплаве фоллисов Гераклеи и Кизика содержание свинца ниже олова ( Cope , 1968. P. 126, 127. Tab. I); он специально отмечает, что для фоллисов чеканки восточных провинций вообще характерны пониженные концентрации свинца (Ibid. P. 130).

Соответственно, для получения данных о характере присутствия этого элемента, объема коррозионных процессов в сплаве бронзовых фоллисов, влияющих на повышение содержания свинца, а также проверки данных РФА об отсутствии в сплаве серебра в приповерхностном слое монет, были проведены исследования методами нейтронной томографии и дифракции.

Методика исследования

Исследования фазового состава, пространственного распределения фазовых компонентов перстней и монет проводились на 14-м канале импульсного высокопоточного реактора ИБР-2 (ОИЯИ, г. Дубна). Нейтронная дифракция выполнялась на специализированном дифрактометре для исследования микрообразцов ДН-6 (дифракционные спектры измеряли при угле рассеяния 2θ = 90º; характерное время измерения одного дифракционного спектра – 10 мин.; сечение нейтронного пучка – 5 мм); исследования методом нейтронной томографии и радиографии проводились на специализированной экспериментальной станции. Методика проведения измерений методом нейтронной томографии неоднократно опубликована ( Kozlenko et al. , 2016; 2018; 2021), в том числе применительно к археологическим объектам ( Abramzon et al. , 2018; Сапрыкина и др. , 2018; 2019; Mednikova et al. , 2020; Bakirov et al. , 2021; Abdurakhimov et al. , 2021; и др.).

Результаты

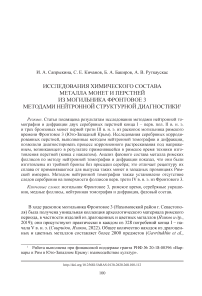

Перстни . Представленные на рис. 2 нейтронные дифракционные спектры двух исследуемых перстней получались в локации крепления каста под вставку к их щитку. Присутствие камня в перстне № 4190 ухудшило дифракционный спектр из-за возникшего дифракционного гало, связанного, вероятнее всего, с материалом вставки. Однако на обоих дифракционных спектрах наблюдаются интенсивные рефлексы, соответствующие фазе серебра с кубической пространственной группой Fm3m . Видно, что в случае исследуемых перстней фаза серебра является доминирующей. Но на перстне № 4088 (без камня-вставки) наблюдаются дополнительные рефлексы от примесных фаз (рис. 2). После анализа нейтронных дифракционных данных установлено, что дифракционные пики на dhkl ~ 1,62, 1,89 и 3,03 Å соответствуют фазе кальцита CaCO3, которая является одной из фракций загрязнения перстней. Интересно, что на нейтронном

Рис. 2. Нейтронные дифракционные спектры перстней № 4190 и 4088

Представлены экспериментальные точки и рассчитанный профиль. Для перстня № 4190 и 4088 отмечены рефлексы и индексы Миллера для кубической фазы серебра (Ag). Обработка дифракционных данных для перстня № 4088 проводилась в рамках трехфазной модели: серебро, фаза кальцита CaCO3 и свинец. Вертикальные штрихи соответствуют рассчитанным положениям дифракционных пиков для этих фаз дифракционном спектре перстня № 4088 отмечается слабый рефлекс на dhkl ~ 1,85 Å, соответствующий кубической фазе свинца. Концентрация свинца в этой области перстня не превышает ~ 1–2 % от общего объема изделия: скорее всего, это остатки припоя, которым каст паялся к щитку и сам щиток соединялся с шинкой перстня.

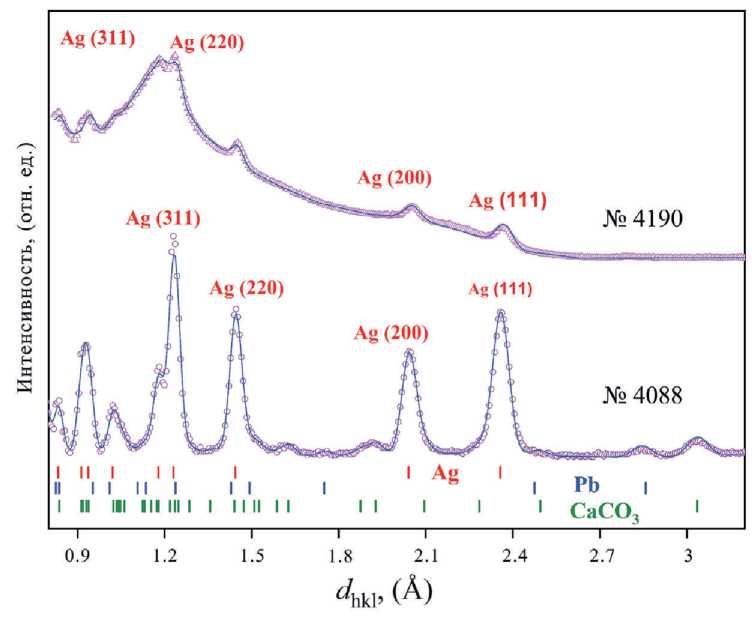

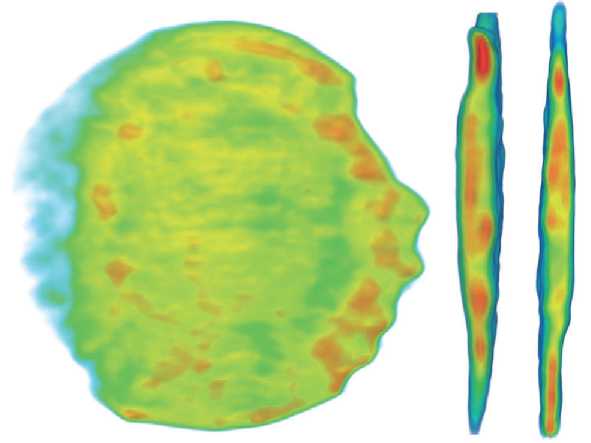

На рис. 3 представлены восстановленные из данных нейтронной томографии трехмерные модели серебряных перстней. Коэффициент ослабления нейтронного пучка со средней длиной волны нейтронов λ ~ 2 Å для серебра составляет ΣAg = 0,79 см-1 ( Sears , 1992), что позволило исследовать даже такие небольшие объекты, как перстни.

Видно, что даже с учетом малой толщины изучаемых объектов, ослабление нейтронов в металле перстней довольно неравномерно. Вероятнее всего, это связано с большим объемом коррозии, которая с течением времени достаточно сильно проникла внутрь тела изделия и заместила исходное металлическое серебро. Оценочные расчеты при анализе полученных трехмерных моделей дают нам степень деградации или процентное содержание коррозии и загрязнений от общего объема перстней: 58,3(8) % для перстня № 4190 и 34,0(8) % – для № 4088.

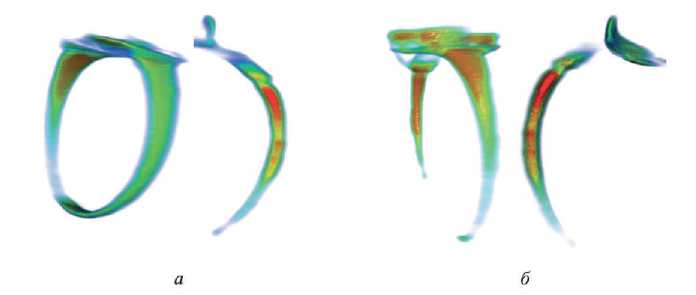

Монеты . Нейтронные дифракционные спектры медных монет представлены на рис. 4. Видно, что для этих монет кубическая фаза меди является доминирующей во всем объеме монеты. Однако для монеты № 900 наблюдаются очень слабые рефлексы на dhkl ~ 1,45 и 2,45 Å, которые могут соответствовать дифракционным пикам кубической фазы куприта Cu2O с пространственной группой Pm3m . Малый вклад в общий нейтронный дифракционный спектр от фазы куприта не позволяет точно определить концентрацию патины в этой монете, но оценочные расчеты дают ее содержание ~ 4 %.

Рис. 3. Восстановленные из данных нейтронной томографии трехмерные модели исследуемых серебряных перстней № 4190 ( а ) и 4088 ( б ), и их продольные виртуальные срезы

Красные участки соответствуют максимальному коэффициенту ослабления нейтронного пучка для поглощения нейтронов в серебре. Зеленые участки характеризуют низкое сечение полного поглощения нейтронов, что что характерно для областей с высоким содержанием коррозии и/или загрязнению перстней

Рис. 4. Нейтронные дифракционные спектры монет № 900, 829 и 899

Представлены экспериментальные точки и рассчитанный профиль для фазы меди (Cu). Отмечены дифракционные рефлексы и их индексы Миллера для фаз меди. Вертикальные штрихи соответствуют рассчитанным положениям дифракционных пиков фазы меди. Обозначены слабые характерные рефлексы от фазы куприта

По концентрационному смещению ( Shalev et al. , 2010) дифракционных пиков фазы меди можно оценить содержание олова в бронзовом сплаве монет. Из нейтронных дифракционных данных получено: в монете № 900 содержится 4,0(2) массовых % олова, в монете № 829 – 8,9(1) массовых %, а в монете № 899 – 3,1(2) %.

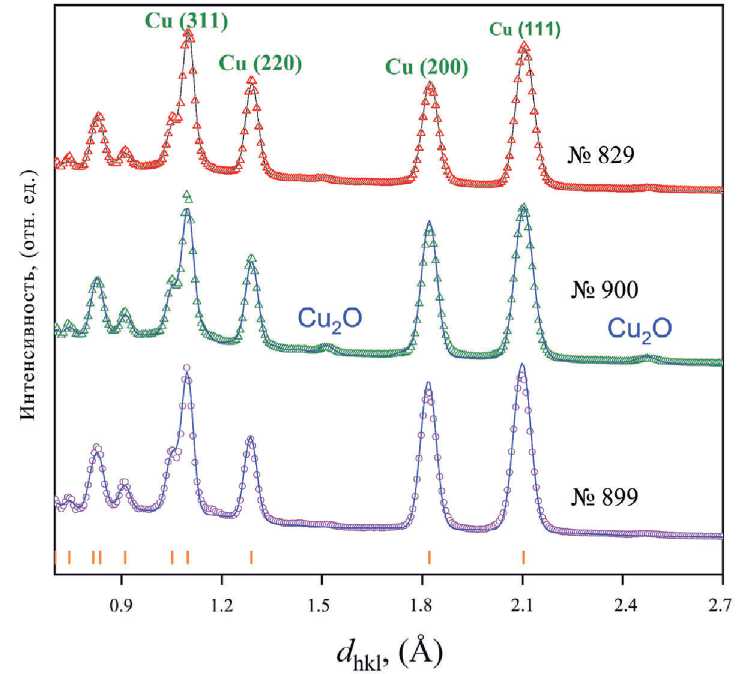

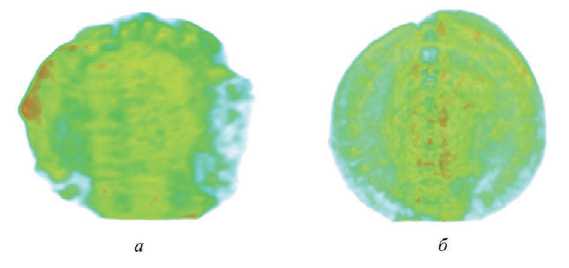

На рис. 5 представлена восстановленная из данных нейтронной томографии трехмерная модель медной монеты № 900. Разность коэффициентов ослабления нейтронного пучка для бронзы и патины в форме куприта Cu2O позволяет наблюдать на нейтронных томографических моделях пространственное распределение фаз бронзы и куприта в объеме монеты. Похожие результаты по нейтронной томографии получены для монет № 899 и 829 (рис. 6). Ожидаемо, что

Рис. 5. Восстановленная из данных нейтронной томографии трехмерная модель бронзовой монеты № 900

Цветовая схема представляет диапазон коэффициентов ослабления нейтронного пучка в бронзовой монете: от красных регионов, характеризующихся максимальными коэффициентами нейтронного ослабления, до зеленых участков, соотвествующих низкому полному поглащению нейтронов для высокой концентрации бронзового сплава. Представлены несколько продольных виртуальных срезов восстановленной трехмерной модели монеты

Рис. 6. Восстановленные из данных нейтронной томографии трехмерные модели бронзовых монет № 899 ( а ) и 829 ( б )

Цветовая схема представляет диапазон коэффициентов ослабления нейтронного пучка в бронзовой монете: от красных регионов, соответствующих максимальному нейтронному ослаблению и относящихся к областям с высоким содержанием купратной коррозии, до зеленых участков, характеризующих низкое сечение полного поглощения нейтронов и относящихся к высокой концентрации бронзового сплава фаза куприта тоже локализована преимущественно на поверхности монеты, но наблюдается и проникновение патины в объем объекта. Здесь куприт доминантно находится на деталях узора и надписи на монете.

Анализ трехмерных томографических данных дает возможность оценить соответствующие относительные объемы куприта в исследуемых монетах. Так, объемы и относительное содержание богатых купритом участков составили: 29,2(3) мм3 или 4,6 объемных % для монеты № 899; 35,4(3) мм3 или 4,9 % для монеты № 900; 18,8 мм3 или 4,2 % для монеты № 829. Отметим, что представленные данные носят оценочный характер, так как процесс проникновения куприта в толщу монеты имеет довольно сложный характер из-за сильной неоднородности состава в системе бронза – патина.

Обсуждение результатов

Все три бронзовых фоллиса, происходящие из погребений 41 и 103 могильника Фронтовое 3 и чеканенные в период с 308 по 313 гг. н. э., как показали данные нейтронной структурной диагностики, не имеют следов присутствия серебра в бронзе ( Cope , 1968. P. 117–149. Fig. 1). Данные нейтронной томографии зафиксировали отсутствие следов серебрения также и на их поверхностях (хотя на патинированных участках серебрение обычно сохраняется) ( Scrivano et al. , 2022. Tab. 6). В то же время скорректированы данные по рецептуре бронзы, использованной для их изготовления (свинец, судя по всему, оказался сконцентрирован на поверхности, а содержание олова фиксируется в пределах от 3,1 до 8,9 %). Можно предположить, что содержание свинца, полученное по результатам РФА, вероятно, более-менее близко к его реальному содержанию в исходном сплаве ( Cope , 1968. P. 124, 132. Tab. I). Таким образом, для чеканки фолли-сов из могильника Фронтовое 3 использовался базовый тип сплава, но в данном случае – без добавки серебра: вероятно, монетные дворы в Гераклее и Кизике уже не имели возможности ни вводить в сплав драгоценный металл (даже в незначительных количествах), ни наносить его на монеты как покрытие (нельзя также говорить и о следах механического истончения слоя покрытия поверхности – они отсутствуют).

Результаты исследования методами нейтронной структурной диагностики серебряных перстней, происходящих из погребений конца I – перв. пол. II в. н. э., позволили сделать несколько наблюдений. Серебро перстней имеет большой объем коррозии, который негативно влияет на степень его сохранности (повышается хрупкость). Коррозия археологического серебра – это процесс коррозионного растрескивания под напряжением, когда происходит межкристаллитное или транскристаллитное растрескивание под воздействием окружающей среды ( Wanhill , 2013. P. 48). Большую роль в запуске этого процесса играет степень деформации самого изделия при его изготовлении ( Wanhill , 2013). Судя по томографическим изображениям исследованных перстней, участки коррозии хорошо коррелируют с участками наибольшей деформации шинки; мы можем предположить, что при изготовлении этих украшений (кон. I – перв. пол. II в. н. э.) использовался такой технологический прием, как нагартовка серебра. Нагартовка

выполнялась вхолодную, для уплотнения верхних слоев металла, в данном случае – для предотвращения деформации шинки перстня на участке крепления к ней каста со вставкой.

Список литературы Исследования химического состава металла монет и перстней из могильника Фронтовое 3 методами нейтронной структурной диагностики

- Белов Г. Д., 1948. Херсонес Таврический: историко-археологический очерк. Л.: ГЭ. 147 с.

- Гавритухин И. О., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2020. Могильник римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму (предварительное сообщение) // РА. № 2. С. 91–110.

- Кузьминых С. В., Сапрыкина И. А., Кичанов С. Е., Медникова М. Б., 2021. Комплексное изучение боевого топора абашевской культуры из Мало-Кизильского селища // КСИА. Вып. 262. С. 43–56.

- Сапрыкина И. А. Предварительные данные о цветной металлообработке Юго-Западного Крыма конца I – IV / начала V вв. н. э. (по материалам могильника Фронтовое 3) // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). VIII / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: ООО «Фирма “Салта” ЛТД», 2022. С. 174–185.

- Сапрыкина И. А., Кичанов С. Е., Козленко Д. П., 2019. Возможности, ограничения и перспективы нейтронной томографии и радиографии в сфере сохранения объектов археологического наследия // Кристаллография. Т. 64. № 1. С. 152–155.

- Сапрыкина И. А., Кичанов С. Е., Козленко Д. П., Лукин Е. В., 2018. Возможности нейтронной томографии в археологии на примере исследования древнерусских украшений из тверского клада 2014 г. // РА. № 3. C. 36–42.

- Сапрыкина И. А., Пельгунова Л. А., 2021. Золотые украшения могильника Фронтовое 3: состав и техники изготовления (предварительные данные) // SP. № 4. С. 283–297.

- Сапрыкина И. А., Пельгунова Л. А., Гунчина О. Л., Равич И. Г., Кичанов С. Е., Козленко Д. П., Назаров К. М., 2017. Некоторые замечания о технике изготовления боспорских статеров из Фанагорийского клада 2011 г. // Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории. М.: ИА РАН. С. 484–493. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 5.)

- Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2022. Могильник Фронтовое 3. Общие сведения и характеристика погребального обряда // Новые исследования материалов могильника Фронтовое 3: варвары на границах Империи / Отв. ред. А. В. Мастыкова, Э. А. Хайрединова. М.: ИА РАН. С. 13–21.

- Смирнова В. С., Кичанов С. Е., Петров Ф. Н., Пантелеева Л. В., Бакиров Б. А., Козленко Д. П., 2022. Структурные исследования бронзового зооморфного навершия с Пекуновского селища методами нейтронной дифракции и томографии // Письма в журнал «Физика элементарных частиц и атомного ядра». Т. 19. № 4 (243). С. 355–363.

- Язиков С. В., Свиридов А. Н., Алейников С. В., 2019. Раскопки могильника первых веков новой эры Фронтовое 3 // Крым – Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017–2018 гг. Т. 2 / Отв. ред.: С. Ю. Внуков, О. В. Шаров. М.: ИА РАН. С. 277–313.

- Abdurakhimov B., Kichanov S. E., Talmaţchi C., Kozlenko D. P., Talmaţchi G., Belozerova N. M., Balasoiu M., Belc M., 2021. Studies of ancient pottery fragments from Dobrudja region of Romania using neutron diffraction, tomography and Raman spectroscopy // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 35. Р. 219–220.

- Abramzon M. G., Saprykina I. A., Kichanov S. E., Kozlenko D. P., Nazarov K. M., 2018. A Study of the Chemical Composition of the 3rd Century AD Bosporan Billon Staters by XRF-Analysis, Neutron Tomography and Diffraction // Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Vol. 12. Iss. 1. Р. 114–117.

- Bakirov B. A., Saprykina I. A., Kichanov S. E., Mimokhod R. A., Sudarev N. I., Kozlenko D. P., 2021. Phase composition and its spatial distribution of antique copper coins: neutron tomography and diffraction studies // Journal of Imaging. Vol. 7 (8). P. 129.

- Cope L. H., 1968. The Argentiferous Bronze Alloys of the Large Tetrarchic Folles of A.D. 294–307 // The Numismatic Chronicle, Seventh Series. Vol. 8. Р. 115–149.

- Garaffo S., Nicolosi A., Pappalardo G., Pappalardo L., Eomano F. P., 2008. Non Destructive Investigation of the Ag Distribution in the Late Roman Folles from about 300 to 310 AD // Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry. National Hellenic Research Foundation, Athens, 28–31 May 2003 / Ed. Y. Facorellis et al. Oxford: Archaeopress. P. 481–485. (BAR, International Series1746.)

- Gavritukhin I., Golofast L., Mastykova A., Sukhanov E., Sviridov A., Yazikov S. The cemetery of Frontovoe 3. New data on the culture of the Crimea in the Roman and Early Great Migration periods // Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. 2021. Vol. 68 (1). P. 87–118.

- Giumlia-Mair A., 2000. Roman metallurgy: workshops, alloys, techniques and open questions // Ancient Metallurgy between Oriental Alps and Pannonian Plain. Workshop. Trieste, 29–30 October 1998 / Ed. A. Giumlia-Mair. Trieste: Universitá di Trieste. P. 106–120.

- Kozlenko D. P., Kichanov S. E., Lukin E. V., Rutkauskas A. V., Belushkin A. V., Bokuchava G. D., Savenko B. N., 2016. Neutron radiography and tomography facility at IBR-2 reactor // Physics of Particles and Nuclei Letters. Vol. 13 (3). P. 346–351.

- Kozlenko D., Kichanov S., Lukin E., Savenko B., 2018. The DN-6 Neutron Diffractometer for High-Pressure Research at Half a Megabar Scale // Crystals. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Vol. 8. Iss. 8. P. 1–9.

- Kozlenko D. P., Kichanov S. E., Lukin E. V., Savenko B. N., 2021. High-Pressure Neutron Diffraction Study of the Crystal and Magnetic Structure of Materials at the Pulsed Reactor IBR-2: Current Opportunities and Prospects // Crystallography Reports. Vol. 66. No. 2. Р. 303‒313.

- Mednikova M., Saprykina I., Kichanov S., Kozlenko D., 2020. The Reconstruction of the Bronze Battle Axe and Comparison of Inflicted Damage Injuries using the Neutron Tomography, Manufacturing Modeling, and X-ray Microtomography data // Journal of Imaging. Vol. 6. Iss. 45.

- Podurets K. M., Kichanov S. E., Glazkov V. P., Kovalenko E. S., Murashev M. M., Kozlenko D. P., Lukin E. V., Yatsishina E. B., 2021. Modern Methods of Neutron Radiography and Tomography in Studies of the Internal Structure of Objects // Crystallography Reports. Vol. 66. No. 2. P. 254‒266.

- RIC 6. The Roman Imperial Coinage. Vol. 6: from Diocletian’s reform (AD 294) to the death of Maximinus (AD 313) // Eds.: C. H. V. Sutherland, R. A. G. Carson. London: Spink & Son Ltd, 1967. 767 p.

- Scrivano S., Pliego R., Gómez-Tubío B., Moreno-Soto J., Vargas E. G., Respaldiza M. Á., Tristán F. C., 2022. An approach to the metallic composition of the Carthage mint coins from the tetrarchic hoard of Tomares (CA. 312 CE) // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 44. P. 103509.

- Sears V. F., 1992. Neutron scattering lengths and cross sections // Neutron News. Vol. 3. Iss. 3. P. 26–37.

- Shalev S., Shilstein S., Paradowska A., Kockelmann W., Levy Y., 2010. Neutron diffraction study of Levantine Middle Bronze Age cast axes // Journal of Physics Conference Series. Vol. 251. P. 1–5.

- Wanhill R., 2013. Stress corrosion cracking in ancient silver // Studies in Conservation. Vol. 58. No. 1. P. 41–49.