Исследования ингибиторов солеотложений на месторождениях Западной Сибири

Автор: Беспалова Ю.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 4 (53) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221442

IDR: 140221442

Текст статьи Исследования ингибиторов солеотложений на месторождениях Западной Сибири

В апреле 2011 года скважина запущена в работу с входным дебитом Qж =210 м3/сут, Qн =165 т/сут, обводненность составила 4%. Длина горизонтального ствола 505 м, эффективная длина по ГИС 400 м. На рисунке 9 представлен проектный и фактический профиль с геофизическим каротажем. В результате эксплуатации скважины и проведения промысловогеофизических исследований по определению интенсивности профиля притока, установлена сходимость фактических показателей в пределах 75-85% от расчетных.

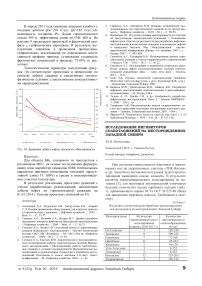

Технологические параметры эксплуатации (рисунок 10) соответствуют проектным и превосходят по качеству дебиты скважин в аналогичных геологофизических условиях с аналогичными конструктивными характеристиками.

Дата

Qж, м3/сут —■— Qн, м3/сут * Qн.проект, м3/сут Обводненность, %

Рис. 10. Динамика дебита нефти, жидкости, обводнённости.

Выводы:

Для объекта БВ2, слагаемого из пропластков с различными ФЕС, на основе исследования формирования зоны выработки скважины 8368, оптимальным вариантом признано размещение основной продуктивной длины ГС (80%) в средне и низкопроницаемых участках коллектора.

В результате реализации проектных решений с учетом выработанных рекомендаций, накопленная добыча нефти по горизонтальной скважине на 01.01.2014 г. больше проектных значений на 4%.

Литература:

-

1. Антоненко Д.А., Мурдыгин Р.В., Хатмуллина Е.И., Амирян С.Л. Оценка применения оборудования для контроля притока в горизонтальных скважинах // Нефтяное хозяйство. – 2007. – Вып. 11. – С. 33-37.

-

2. Семенов А.А., Исламов Р.А., Нухаев М.Т. Дизайн устройств пассивного контроля притока на Ванкорском месторождении // Нефтяное хозяйство. – 2009. – Вып. 11. – С. 20-23.

-

3. Семенов А.А., Зимин С.В. Системный подход к заканчиванию скважин Ванкорского месторождения // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». – М.: ЗАО «Изд-во «Нефтяное хозяйство». – 2009. – № 2. – С. 25-29.

-

4. Семенов А.А., Киселев В.М. Аналитическое и полуаналитиче-ское моделирование работы горизонтальных скважин Ванкорского месторождения // Моделирование работы горизонтальных скважин в условиях неоднородности Математическое моделирование и компьютерные технологии в разработке месторождений: Программа и тезисы докладов 3-й науч. практ. конференции. – М.: Нефтяное хозяйство, 2010. – С. 63.

-

5. Гайдуков Л.А., Михайлов Н.Н. Влияние особенностей око-лоскважинных зон горизонтальных скважин на их продуктивность // Нефтяное хозяйство. – 2010. – № 1. – С. 90-93.

-

6. Яраханова Д.Г. Изучение влияния неоднородности коллектора на продуктивные характеристики скважины // Повышение нефтеотдачи пластов на поздней стадии разработки нефтяных месторождений и комплексное освоение высоковязких нефтей и природных битумов: Мат. Международной научнопрактической конференции (Казань 4-6 сентября 2007 г.). – Казань, 2007. – С. 681-685.

-

7. Самойлов А.С., Кушнарев И.Б. Моделирование работы горизонтальных скважин с учетом гидравлических сопротивлений // Наука и ТЭК. – 2012. – № 2. – С. 16-22.

-

8. Самойлов А.С. Исследование и разработка технологии выработки запасов нефти сложнопостроенных залежей горизонтальными скважинами: Дисс. … канд. техн. наук. – Тюмень, 2012. – 134 с.

-

9. Joshi S.Д. Основы технологии горизонтальной скважины (Horizontal well tecnology) (пер. с англ. Будникова В.Ф. и др.). – Краснодар: Советская Кубань, 2003.

-

10. Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами. – М.: Недра, 1964.

-

11. Телков А. П., Грачёв С.И. и др. Особенности разработки нефтегазовых месторождений. Часть I. – Тюмень: НИПИКБС-Т, 2000. – 328 с.: ил.

-

12. Стрекалов А.В. Математические модели гидравлических систем для управления системами поддержания пластового давления. – Тюмень: Тюменский дом печати, 2007. – 664 с.

-

13. Shepard F.P. Nomenclature based on sand-silt-clay ratios // J. of Sedimentary Petrology. – 1954. – Vol. 24. – P. 151-158.

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНГИБИТОРОВ

СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ю.В. Беспалова

Тюменский ГНГУ, г. ТюменьРоссия

При изучении совместимости пластовых и закачиваемых вод на лицензионных участках «ТНК-Нягань» и др., нами была поставлена актуальная задача прогнозирования выпадения осадка кальцита. В результате расчетов термодинамического моделирования по методике [3], для некоторых месторождений отмечается большое количество осадка карбоната кальция (табл. 1), превышающего нормы ОСТа ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству».

Таблица 1 Результаты статистической обработки прогнозируемого осадка кальцита на месторождениях Западной Сибири

|

Месторождение |

Количество термодинамического моделирования в период 2010-2013 гг. |

Количество прогнозируемого осадкообразования, мг/дм3 |

|

Ем-Еговское |

5 |

120-240 |

|

Талинское |

9 |

109-243 |

|

Каменское |

7 |

72-168 |

|

Приобское |

11 |

25-242 |

|

Урненское |

2 |

91-120 |

|

Усть-Тегусское |

3 |

0-352 |

|

Тямкинское |

2 |

0-222 |

|

Ватинское |

12 |

129-265 |

|

Хохряковское |

4 |

126-212 |

Отложение неорганических солей является одной из основных причин отказов подземного оборудования. Поэтому борьба с солеотложениями в данном аспекте является весьма актуальной.

Из известных способов борьбы с солеотложением при применении различных технологий (закачка флюидов, система поддержания пластового давления и т.д.) наиболее эффективным и технологичным является способ предупреждения отложений с применением химических реагентов – ингибиторов. При правильном выборе ингибитора и соответствующей технологии его применения может быть обеспечено технологически полное предупреждение отложения неорганических солей на всем пути движения продукции скважин – от забоя до пунктов подготовки нефти и воды.

В зависимости от технологии применения эффективность действия ингибиторов солеотложения различается. По результатам 2010-2012 гг., представленным в работах [1] из трех способов организации ингибиторной защиты (периодическая подача ингибитора в затрубное пространство; непрерывное дозирование с помощью скважинной установки дозирования реагентов (СУДР); обработка призабойной зоны (ОПЗ)), технология периодической подачи ингибитора, обладает наименьшей эффективностью защиты вне зависимости от марки ингибитора и различий в физико-химических свойствах попутно добываемых вод разных лицензионных участков.

По итогам опытно-промысловых испытаний ингибиторов солеотложений на объектах «ТНК-Нягань» два из трех отказов по причине солеотложений, полученных при испытаниях, произошли при защите заливками. Технология ОПЗ как в случае с базовыми марками так и с испытанием ряда новых химических реагентов («Сонсол-2003», «Uniskale RS 201», «Азол 3010 В», «Акватек-512 НМ») подтвердила высокую эффективность. Так же, ОПЗ в сравнении с СУДР при приблизительно равной эффективности имеет ряд преимуществ: отсутствует необходимость в обслуживании сложного технологического оборудования СУДР в части ремонта и заправки. В период стабильного выноса обслуживание при ОПЗ сводится к плановому отбору проб, т.е. нет необходимости работать с находящимся под напряжением опасным оборудованием [1].

Для защиты скважин Хохряковского месторождения при малых дозировках 10 г/т наиболее эффективен

«СолМастер 7010» марки А, при дозировках более 30 г/т – реагенты «ФОКС 03Н» и Descum-2 H-3111A. Максимальную эффективность при минимальной дозировке (10 г/т) проявили реагенты «СолМастер7010» марки А – 66,7% и «ФОКС 03Н» – 52,4%. Максимальную эффективность при дозировке 20 г/т пока-зал «ФОКС 03Н» – 81,0%. Добавка ингибиторов коррозии не оказывает решающего влияния на эффективность действия ингибиторов солеотложений (табл. 2) [2].

Следует отметить некоторое увеличение эффективности ингибиторов солеотложений «ФОКС 03Н» и «СолМастер 7010» марки А при их совместном использовании с ингибиторами коррозии соответственно «Кормастер 1055» и «Азол 5040». Экспериментально установлено, что при использовании всех тестируемых ингибиторов дозировкой от 5 до 100 г/т при обводненности продукции 87% образования эмульсии не происходит. Добавление деэмульгатора Decleave S-1569 дозировкой 20 г/т в водонефтяную систему, содержащую ингибитор солеотложения дозировкой 100 г/т, с последующим диспергированием не приводит к образованию эмульсии. В результате комплексного тестирования к применению на Хохряковском месторождении рекомендуются ингибиторы «ФОКС 03Н» и «СолМа-стер 7010» марки А [2].

Таким образом, эффективность ингибитора солео-тложений зависит не только от его химического состава и свойств, но и от того, насколько правильно он подобран к условиям той или иной скважины и гидро-геохимическим характеристикам конкретного месторождения. Для оптимального подбора реагентов к скважинам какого-либо месторождения необходимо изначально провести термодинамическое моделирование закачиваемого флюида и пластовых вод, а также применить метод лабораторного тестирования.

Список литературы Исследования ингибиторов солеотложений на месторождениях Западной Сибири

- Канзафаров Ф.Я. Лабораторное тестирование новых реагентов солеотложений для месторождений ТНК-ВР//Инженерная практика, 2011, № 1, с. 28-36.

- Клюшин И. Ингибиторная защита в ОАО «ТНК-Нягань»: выбор оптимальных технологий, поиск эффективных реагентов//Вестник механизированной добычи, 2013, № 5, с. 46-50.

- Таранов Ю.А., Плавник А.Г., Таранова Л.В., Резанова Т.П. «Расчет химической совместимости вод» свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013616498 от 10 июля 2013.