Исследования кинетических и сорбционных характеристик мембран ОФАМ-К и ОПМН-П в процессе электронанофильтрационного разделения водного раствора сульфата калия

Автор: Коновалов Д.Н., Лазарев С.И., Луа П., Полянский К.К.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 1 (95) т.85, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе приведен анализ существующих методов мембранного разделения растворов на полупроницаемых и ионообменных мембранах, где отмечены их достоинства и недостатки. Объектами исследования являлись нанофильтрационные мембраны марки ОФАМ-К, ОПМН-П и водные растворы сульфата калия, используемого в производстве минеральных удобрений. Исследовано изменение коэффициента задержания на прианодной мембране ОФАМ-К по сульфат-ионам и на прикатодной мембране ОПМН-П по ионам калия при плотностях тока 12,82 и 15,38 А/м2 с варьированием трансмембранного давления. Анализ коэффициента задержания прикатодной мембраной ОПМН-П по ионам калия с повышением давления показывает о его возрастании на 20-30%, что, вероятно, вызвано повышением скорости проницаемости воды, вызывающей разведение пермеата. В случае анализа коэффициента задержания по сульфат-ионам на прианодной мембране ОФАМ-К в области низких плотностей тока сначала задерживающая способность с повышением трансмембранного давления падает, а затем выходит на постоянное значение с небольшим повышением при давлении 1,5 МПа. При более высоких плотностях тока коэффициент задержания по сульфат-ионам на прианодной мембране ОФАМ-К с повышением трансмембранного давления, как и на прикатодной мембране ОПМН-П по ионам калия возрастает. Зависимости удельного выходного потока от времени приведены при трансмембранном давлении 0,75, 1 и 1,5 МПа и плотности тока 12,82 и 15,38 А/м2. Отмечено, что на прианодной мембране ОФАМ-К удельный выходной поток возрастает, а на прикатодной мембране ОПМН-П снижается с течением времени, что обусловлено трансформацией физических свойств мембран и пограничных слоев, формируемых на их рабочей поверхности. На прианодной мембране ОФАМ-К с течением времени проницаемость по воде возрастает, а на прикатодной мембране ОПМН-П снижается. Представленные данные по десорбции ионов калия и сульфат-ионов на прианодной мембране ОФАМ-К и прикатодной мембране ОПМН-П свидетельствуют о том, что с течением времени десорбция ионов снижается, причем показатель десорбции ионов калия на прианодной мембране ОФАМ-К выше, хотя в процессе электронанофильтрации ионы переносятся в эквивалентных отношениях.

Электронанофильтрация, мембрана, коэффициент задержания, ph раствора, ионы

Короткий адрес: https://sciup.org/140301813

IDR: 140301813 | УДК: 66.081.6 | DOI: 10.20914/2310-1202-2023-1-24-32

Текст научной статьи Исследования кинетических и сорбционных характеристик мембран ОФАМ-К и ОПМН-П в процессе электронанофильтрационного разделения водного раствора сульфата калия

В настоящее время, образующиеся технологические растворы на промышленных предприятиях химического, нефтехимического, машиностроительного и гальванического профиля, требуют очистки, регенерации и выделения целевых компонентов (катионов металлов, газов (кислород, водород и хлор)). Одним из актуальных методов разделения растворов, в настоящее время, является электрохимический мембранный метод, который используется с применением нанофиль-трационных мембран, а в некоторых работах такой метод называется – электронанофильтрацией.

Остановимся подробно на некоторых традиционных мембранных методах разделения растворов и проведем краткий анализ современных публикаций.

Авторами работы [1] проведены экспериментальные исследования модифицированных гидроксидом хрома биполярных мембран МБ-2, показавшие при электродиализе более высокие концентрации кислоты и щелочи по сравнению с мембранами MB-3 и Fumasep FBM. Получены вольт-амперные характеристики и изменение концентрации кислоты с ростом плотности тока исследуемых мембран, указывающие на высокую эффективность электродиализной очистки раствора Nа 2 SО 4 .

В статье [2] представлены данные по электрохимическим и кинетическим характеристикам при исследовании электромембранного процесса с перфторированными сульфокатиони-товыми мембранами марки МФ-4СК с варьирующейся удельной влагоемкостью и различной концентрацией раствора NaCl. Отмечается, что эффективность использования в электромембран-ных процессах модифицированных ионообменных мембран доказана результатами измерений их транспортных характеристик.

В статье [3] получены новые композиционные материалы на основе катионообменной мембраны МК-40, модифицированной тонким слоем мембраны МФ-4СК с допированной 2 и 5% оксидом церия. Транспортные характеристики модифицированной мембраны при этом возрастают в ряду Li+ < Na+ < К+ < H+.

В работе [4] проведены исследования электрохимических характеристик ионообменных мембран, являющимися важнейшими кинетическими характеристиками, получаемыми в результате измерений электрического сопротивления. Зависимости электросопротивления и удельной электропроводности от числа и частоты переменного тока исследуемых катионообменной МК-40 и анионообменной МА-41 мембран соответственно указывают на возможность расчета энергозатрат при математическом моделировании электродиализа раствора NaCl с чередующимися катионообменными и анионообменными мембранами.

В работе [5] приведены электродиализные исследования механизма массопереноса амфолитов с применением модифицированной 0,02 М раствором NаН 2 РО 4 анионообменной мембраны АХ. Разработанная методика позволяет определять парциальные токи и числа переноса через анионообменную мембрану. Полученные суммарные и парциальные вольт-амперные характеристики исследуемой мембраны при электродиализе раствора NaCl обуславливаются трансформацией в мембране однозарядных анионов Н 2 РО 4 – сначала в двухзарядные НРО 4 2–, а затем в трехзарядные РО 4 3–.

В источнике [6] установлено влияние природы минеральных примесей на эффективность их извлечения из растворов гетероциклической аминокислоты – пролина (Pro), а также на потери продукта в процессе электромембранного обессоливания (электродиализа). Изучен массоперенос пролина через гетерогенные ионообменные мембраны при электродиализе его индивидуального водного раствора. Авторами отмечается, что для эффективного разделения гетероциклической аминокислоты и минеральной соли методом электродиализа необходим учет влияния природы ионов минеральной соли, их гидратации, подвижности в фазе ионообменной мембраны и растворе.

В работе [7] исследованы транспортные характеристики и особенности переноса компонентов разной природы при разделении водно-солевых растворов фенилаланина электродиализом в гальваностатическом режиме с расположенными горизонтально семью секциями электродиализатора через экспериментальные мембраны. Указано, что на транспортные характеристики ионов аминокислоты и минеральной соли, а также качество разделения и величины деминерализации растворов оказывает значительный эффект содержание ионообменника в мембране.

В литературе [8] исследован процесс деминерализации растворов алкилароматической аминокислоты и хлорида натрия методами электродиализа и электродеонизации. Установлено, что большие значения степени обессоливания достигаются при использовании турбулентного режима течения жидкости, но потери целевого продукта при этом увеличиваются.

Работа [9] посвящена ресурсосбережению и решению экологических проблем при водоподготовке в условиях гальванического производства (линии никелирования). Авторами с использованием разработанной программы показано, что на уменьшение расхода технической воды гальванических производств влияют противоточные промывки вместе с такими методами очистки, как механическая фильтрация, электродиализ с использованием анионообменной и катионообменной мембран Ralex AM(H)–PP, Ralex СМ(H)–PP), а также ионообменные колонны с катионитами и анионитами Purolite С150, Purolite А100Рlus. Приведены оптимальные режимы электродиализа в производственных условиях гальванического цеха.

В работе [10] приведено, что с ростом плотности тока в процессе электродиализного разделения раствора нитрата аммония потоки ионов соли проходят через максимум при предельном токе. С ростом плотности тока выше запредельного значения поток ионов аммония уменьшается. На уменьшение потока нитрат-ионов в «сверхпредельных токовых режимах» оказывает влияние меняющийся состав и каталитическая активность функциональных групп анионообменной мембраны в отношение к процессу диссоциации молекул воды.

Авторами работы [11] представлены результаты исследований ионообменных и мембранных методов как комплексных методов очистки природных подземных вод с повышенным содержанием катионов металлов (железо, кальций, магний). Изучена селективность и проницаемость нано-фильтрационных мембран при очистке модельных растворов и реальных вод, показано влияние соединений железа в исходной воде. Установлено заметное снижение проницаемости мембраны при очистке железосодержащих подземных вод. Представлены рекомендации по использованию ионного обмена и нанофильтрации в качестве комплексных методов очистки природных подземных вод.

Авторами работы [12] исследовано влияние расхода ретентата на формирование потоков воды и хлоридов натрия, магния и кальция при их переносе через нанофильтрационную мембрану Vontron VNF. Установлен рост задерживающей способности мембраны с повышением расхода ретентата, при этом трансмембранный перенос компонентов раствора в мембране Vontron VNF не останавливается даже при рабочем давлении ниже осмотического, что является перспективным результатом при повышении качества энергосберегающего разделения и выделения солей разновалентных металлов.

Проведенный литературный анализ по всестороннему исследованию процессов электрохимического мембранного разделения растворов не выявил систематических данных по влиянию отдельных компонентов (ионов) на кинетические и электрохимические характеристики подобных систем.

Поэтому целью настоящей работы стало изучение влияния трансмембранного давления и плотности тока на кинетические и сорбционные характеристики мембран ОФАМ-К и ОПМН-П в процессе электронанофильтрационного разделения водного раствора сульфата калия, применяемого в производстве минеральных удобрений.

Материалы и методы

Исследования влияния трансмембранного давления и плотности тока на изменение электрохимических и кинетических характеристик выполнялись на экспериментальной установке, представленной в статьях [13–16]. Для оценки погрешности данных, полученных при нанофильтрации исследуемого раствора, экспериментальные исследования повторяли 10 раз при варьировании трансмембранного давления и плотности тока. В результате статистической обработки полученных данных относительное стандартное отклонение не превышало 0,1.

Паспортные характеристики исследуемых нанофильтрационных мембран марки ОФАМ-К и ОПМН-П приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Паспортные характеристики нанофильтрационных мембран марки ОФАМ-К и ОПМН-П [17].

Table 1.

Passport characteristics of OFAM-K and OPMN-P nanofiltration membranes [17].

|

Марка мембраны Brand membranes |

Рабочие характеристики мембран | Membrane performance |

||||

|

Рабочее давление, МПа Working pressure, МРа |

Минимальная производительность по воде, при Т = 298 К, м3/м2×с Minimum performance by water, at T = 298 K, m3/m2×s |

Коэффициент задержания по 0,15% NaCl, не менее Coefficient detentions 0,15% NaCl, at least |

Рабочий диапазон рН Operating рН range |

Максимальная температура, К Maximum temperature, K |

|

|

ОФАМ-К | OFAM-K |

3,0 |

2,22 × 10–5 |

0,95 |

2–12 |

323 |

|

ОПМН-П | OPMN-P |

1,6 |

2,77 × 10–5 |

0,55 |

||

Мембраны марки ОФАМ-К имеет активный слой из м-фенилендиамина и изофталевой кислоты. В качестве пористой подложки используется полипропилен или тканый лавсан. Мембрана марки ОПМН-П имеет селективный слой из полиамида. В качестве пористой подложки используется нетканый полипропилен.

Выбор плотностей тока (12,82 А/м2 и 15,38 А/м2) обусловлен тем, что пористые полимерные мембраны являются слабо ионизированными и достаточно высокоэффективны при разделении растворов с малыми плотностями тока. Верхняя граница выбрана на основании теоретических и предварительных экспери- ментальных исследований. При большем значении плотности тока происходит деградация активного слоя полимерной мембраны, что снижает производительность и качество разделения. При плотности тока меньше нижнего значения влияние электрического напряжения на процесс электронанофильтрации незначительно, в связи с чем основной движущей силой процесса разделения является трансмембранное давление.

Основной кинетической характеристикой электрохимического нанофильтрационного процесса является удельный выходной поток, который определялся по ниже приведенной зависимости [18–20]:

J =

V

F • T , м

где V – объем полученного пермеата на нано-фильтрационной мембране, м3; F м – рабочая площадь нанофильтрационной мембраны, м2; τ – время выполнения экспериментальных исследований, с.

Значение коэффициента задержания, полученного в процессе электронанофильтраци-онного разделения, определяется по формуле:

R = 1 - , (2)

c где c , c – концентрация ионов в разделяемом растворе и пермеате.

Концентрацию ионов определяли следующим образом. Исследуемую пробу осветляли на фильтре с рейтингом пор 1 мкм, для избегания попадания механических частиц в прибор, разбавляли в 10 раз деионизованной водой марки Е 1.1 по ASTM D-5127–13. Раствор наливали в кювету, вместительностью 50 мл, которую помещали в ионообменный хроматограф. Исследуемый раствор шприцевым насосом подавался в анализаторную ячейку. На выходе получали концентрацию одного из компонентов исследуемой пробы. Для определения второго компонента, определяли рН исследуемого раствора, по которому в последствии рассчитывали концентрацию, сопоставляя табличные значения зависимости концентрации раствора от рН.

Массу десорбированного вещества из прикадодных и прианодных мембран определяли по следующему выражению:

M = c д • V , (3) где c – концентрация десорбированного вещества в растворе, кг/м3; V – объем раствора, м3.

Десорбцию ионов из фазы мембраны производили следующим образом. Заранее подготавливали 4 емкости объемом по 0,5 л. для каждой исследуемой мембраны с бидистилиро-ванной водой. Отработанную мембрану после электронанофильтрационного разделения раствора сульфата калия погружали в емкость и выдерживали в течение 24 часов. По истечении этого времени исследуемую мембрану извлекали и помещали во вторую емкость на тоже время и так далее до четвертой, после чего в растворе каждой емкости определяли концентрацию десорбированного вещества из прикатодной ОПМН-П и прианодной ОФАМ-К мембран по методике, описанной выше.

Результаты и обсуждение

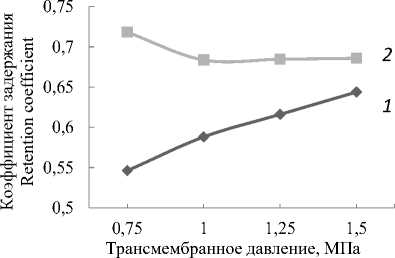

На рисунке 1 представлены зависимости коэффициента задержания от трансмембранного давления с постоянной плотностью тока при элек-тронанофильтрационном разделении модельного раствора сульфата калия на прианодной мембране ОФАМ-К по сульфат-ионам и прикатодной мембране ОПМН-П по ионам калия.

Transmembrane pressure, MPa

(a)

Рисунок 1. Зависимости коэффициента задержания от трансмембранного давления с постоянной плотностью тока i = 12,82 А/м2 (a) и i = 15,38 А/м2 (b) при электронанофильтрационном разделении модельного раствора сульфата калия на прианодной мембране ОФАМ-К по сульфат-ионам ( 2 ) и прикатодной мембране ОПМН-П по ионам калия (1)

Figure 1. Dependences of the retention coefficient on the transmembrane pressure with a constant current density i = 12,82 A/m2 (a) and i = 15,38 A/m2 (b) in the electron nanofiltration separation of a model solution of potassium sulfate on the anode OFAM-K membrane by sulfate ions ( 2 ) and cathode membrane OPMN-P for potassium ions (1)

Трансмембранное давление, МПа Transmembrane pressure, MPa (b)

Анализ коэффициента задержания прика-тодной мембраной ОПМН-П по ионам калия с увеличением трансмембранного давления показывает о его возрастании на 20–30%, что, вероятно, вызвано повышением скорости проницаемости воды с ростом движущей силы процесса, приводящей к разведению пермеата, то есть к снижению в нем концентрации иона калия. В случае анализа коэффициента задержания по сульфат-ионам на прианодной мембране ОФАМ-К в области низких плотностей тока сначала задерживающая способность с повышением трансмембранного давления падает, а затем выходит на постоянное значение с небольшим повышением при трансмембранном давлении 1,5 МПа. При более высоком значение плотности тока (15,38 А/м2) коэффициент задержания по сульфат-ионам на прианодной мембране ОФАМ-К с повышением трансмембранного давления, как и на прикатодной мембране ОПМН-П по ионам калия возрастает, что подтверждает эффективность применения процесса электронанофильтрации в области повышенных значений трансмембранного давления.

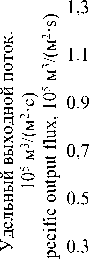

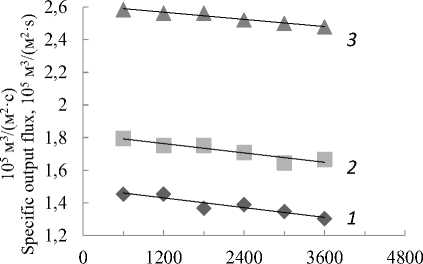

На рисунках 2 и 3 показаны данные по удельному выходному потоку в виде зависимостей от времени проведения эксперимента при варьировании трансмембранного давления с постоянной плотностью тока при электро-нанофильтрационном разделении модельного раствора сульфата калия на прианодной мембране ОФАМ-К и прикатодной мембране ОПМН-П.

0 1200 2400 3600 4800

Время проведения эксперимента, с Time of the experiment, s

Время проведения эксперимента, с Time of the experiment, s

-

(a) (b)

Рисунок 2. Зависимости удельного выходного потока от времени проведения эксперимента с постоянной плотностью тока i = 12,82 А/м2 при электронанофильтрационном разделении модельного раствора сульфата калия на прианодной мембране ОФАМ-К (a) и прикатодной мембране ОПМН-П (b) при варьировании трансмембранного давления: 1 – 0,75 МПа; 2 – 1 МПа; 3 – 1,5 МПа

Figure 2. Dependences of the specific output flux on the time of the experiment with a constant current density i = 12,82 A/m2 during the electron nanofiltration separation of a model solution of potassium sulfate on the OFAM-K anode membrane (a) and the OPMN-P cathode membrane (b) with varying transmembrane pressure: 1 – 0,75 МРа; 2 – 1 МРа; 3 – 1,5 МРа

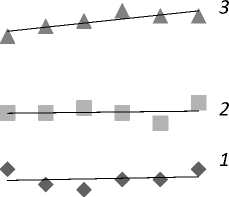

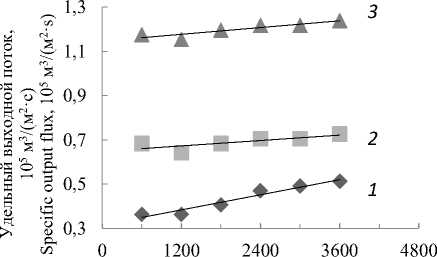

Время проведения эксперимента, с Время проведения эксперимента, с Time of the experiment, s Time of the experiment, s

-

(a) (b)

Рисунок 3. Зависимости удельного выходного потока от времени проведения эксперимента с постоянной плотностью тока i = 15,38 А/м2 при электронанофильтрационном разделении модельного раствора сульфата калия на прианодной мембране ОФАМ-К (a) и прикатодной мембране ОПМН-П (b) при варьировании трансмембранного давления: 1 – 0,75 МПа; 2 – 1 МПа; 3 – 1,5 МПа

Figure 3. Dependences of the specific output flux on the time of the experiment with a constant current density i = 15,38 A/m2 during the electron nanofiltration separation of a model solution of potassium sulfate on the OFAM-K anode membrane (a) and the OPMN-P cathode membrane (b) with varying transmembrane pressure: 1 – 0,75 МРа; 2 – 1 МРа; 3 – 1,5 МРа

Зависимости удельного выходного потока от времени приведены при трансмембранном давлении 0,75, 1 и 1,5 МПа и плотности тока 12,82 и 15,38 А/м2. Отмечено, что на прианодной мембране ОФАМ-К удельный выходной поток возрастает, а на прикатодной мембране ОПМН-П снижается с течением времени, что обусловлено трансформацией физических свойств мембран и пограничных слоев, формируемых на их рабочей поверхности. На прианодной мембране ОФАМ-К с течением времени проницаемость по воде возрастает, а на прикатодной мембране ОПМН-П снижается. На удельный выходной поток (рисунок 2 и 3) для прианодных и прика-тодных мембран электронанофильтрационного процесса также, вероятно, влияет электропроводность мембранной системы.

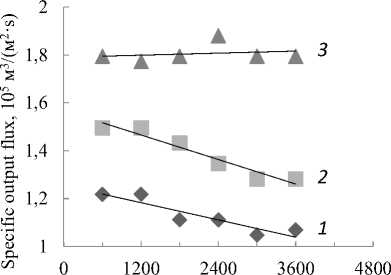

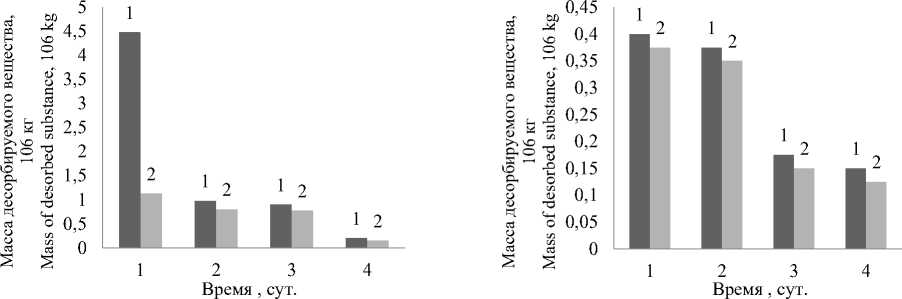

На рисунке 4 представлены результаты десорбции прианодной мембраны ОФАМ-К по сульфат-ионам и прикатодной мембраны ОПМН-П по ионам калия.

Представленные данные по десорбции ионов калия и сульфат-ионов на прианодной мембране ОФАМ-К и прикатодной мембране ОПМН-П свидетельствуют о том, что с течением времени десорбция ионов снижается, причем показатель десорбции ионов калия на прианод-ной мембране ОФАМ-К выше, хотя в процессе электронанофильтрации ионы переносятся в эквивалентных отношениях.

На рисунке 5 представлены зависимости величины рН от трансмембранного давления на прианодной мембране ОФАМ-К и прикатодной мембране ОПМН-П.

Time, days Time, days

(a) (b)

Рисунок 4. Результаты десорбции прианодной мембраны ОФАМ-К по сульфат-ионам ( 2 ) и прикатодной мембраны ОПМН-П по ионам калия ( 1 ) после электронанофильтрационного разделения при плотности тока i = 12,82 А/м2 (a) и i = 15,38 А/м2 (b)

Figure 4. Results of desorption of the anode membrane OFAM-K by sulfate ions (2) and the cathode membrane OPMN-P by potassium ions (1) after electron-nanofiltration separation at current density i = 12,82 A/m2 (a) and i = 15,38 A/m2 (b)

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75

Трансмембранное давление, МПа Transmembrane pressure, MPa

A2

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75

Трансмембранное давление, МПа Transmembrane pressure, MPa

(a) (b)

Рисунок 5. Зависимости величины рН от трансмембранного давления на прианодной мембране ОФАМ-К ( 1 ) и прикатодной мембране ОПМН-П ( 2 ) при плотности тока i = 12,82 А/м2 (a) и i = 15,38 А/м2 (b)

Figure 5. Dependences of the рН value on the transmembrane pressure on the anode membrane OFAM-K (1) and the cathode membrane OPMN-P (2) at current density i = 12,82 A/m2 (a) and i = 15,38 A/m2 (b)

Как видно из кривых изменения рН, с повышением трансмембранного давления рН на прианодной мембране уменьшается, то есть пермеат при трансмембранном давлении 1,5 МПа становится более кислым, чем при давлении 0,75 МПа. На прикатодной мембране ОПМН-П щелочной пермеат с повышением трансмембранного давления уменьшается ближе к нейтральной среде. С повышением плотности тока наклон кривых рН пермеата изменяется, так при плотности тока 15,38 А/м2 кривая рН более пологая.

Заключение

В результате проведенных экспериментальных исследований по электронанофильтрацион-ному разделения водного раствора, содержащего сульфат калия можно сделать следующие выводы:

-

1. Коэффициент задержания с повышением трансмембранного давления на прианодной мембране ОФАМ-К и прикатодной мембране ОПМН-П возрастает, это, вероятно, вызвано увеличением скорости проницания воды в большей степени чем иона, что приводит к разведению пермеата, а значит к снижению в нем концентрации иона.

-

2. Удельный выходной поток с повышением времени проведения экспериментальных исследований на прианодной мембране ОФАМ-К возрастает, на прикатодной мембране ОПМН-П снижается, вероятно, подкисление раствора благоприятнее сказывается на работу нано-фильтрационных мембран, где интенсивнее происходит разрушение пограничных слоев, чем в щелочной среде. С повышением трансмембранного мембранного давления удельный выходной поток возрастает, что объясняется ростом скорости проницания растворителя в тракт пермеата.

-

3. Данные по десорбции показывают, что с течением времени десорбция вещества снижается, это объясняется снижением содержания вещества в сорбированной мембране. Кривые рН раствора показывают, что с повышением трансмембранного давления рН на прианодной мембране ОФАМ-К уменьшается, то есть пермеат при трансмембранном давлении 1,5 МПа становится более кислым, чем при давлении 0,75 МПа. На прикатодной мембране ОПМН-П щелочной пермеат с повышением трансмембранного давления стремится ближе к нейтральной среде.

Список литературы Исследования кинетических и сорбционных характеристик мембран ОФАМ-К и ОПМН-П в процессе электронанофильтрационного разделения водного раствора сульфата калия

- Козадерова О.А., Нифталиев С.И., Ким К.Б. Применение биполярных мембран МБ2, модифицированных гидроксидом хрома (III), для конверсии сульфата натрия // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2019. Т. 62. № 3. С. 30-36.

- Кононенко Н.А., Демина О.А., Лоза Н.В., Долгополов С.В. и др. Теоретическое и экспериментальное исследование предельного диффузионного тока в системах с модифицированными перфторированными сульфокатионитовыми мембранами // Электрохимия. 2021. Т. 57. № 5. С. 283-300.

- Юрова П.А., Стенина И.А., Ярославцев А.Б. Влияние на транспортные свойства катионообменных мембран МК40 модификации перфторсульфополимером и оксидом церия // Электрохимия. 2020. Т. 56. № 6. С. 568-573.

- Шапошник В.А., Анисимова Н.О., Коровкина А.С. Электропроводность многослойных монополярных ионообменных мембран // Сорбционные и хроматографические процессы. 2018. Т. 18. № 3. С. 346-351.

- Цыгурина К.А., Рыбалкина О.А., Мельникова Е.Д., Письменская Н.Д. Суммарные и парциальные вольтамперные характеристики анионообменных мембран в растворах NaCl и NaH2 PO4 // Конденсированные среды и межфазные границы. 2017. Т. 19. № 4. С. 585-595.

- Козадерова О.А., Нифталиев С.И., Ким К.Б. Перенос ионов при электродиализе нитрата аммония // Электрохимия. 2018. Т. 54. № 4. С. 416-422.

- Харина А.Ю., Елисеев С.Я. Деминерализация раствора фенилаланина электромембранными методами // Конденсированные среды и межфазные границы. 2017. Т. 19. № 1. С. 126-132.

- Елисеева Т.В., Харина А.Ю., Черникова Е.Н., Чарушина О.Е. Деминерализация растворов гетероциклической аминокислоты электромембранным методом // Сорбционные и хроматографические процессы. 2021. Т. 21. № 4. С. 492-497.

- Мавлетов М.Н., Яруллин А.З., Березин Н.Б., Межевич Ж.В. Локальная очистка сточных вод гальванических производств комбинированным способом с использованием электродиализной установки и ионообменных колонн // Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22. № 6. С. 63-66.

- Васильева В.И., Сауд А.М., Акберова Э.М. Разделение водно-солевых растворов фенилаланина электродиализом при использовании мембран с разной массовой долей сульфокатионообменной смолы // Сорбционные и хроматографические процессы. 2021. Т. 21. № 4. С. 498-509.

- Чигаев И.Г., Комарова Л.Ф. Исследование нанофильтрации и ионного обмена как комплексных методов очистки природных подземных вод // Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22. № 4. С. 99-102.

- Винницкий В.А., Чугунов А.С., Ершов М.В. Влияние расхода ретентата на мембранное разделение бинарных растворов хлоридов натрия, магния и кальция // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2021. Т. 64. № 10. С. 46-55.

- Лазарев С.И., Ковалев С.В., Коновалов Д.Н., Ковалева О.А. Анализ кинетических характеристик баромембранного и электробаромембранного разделения раствора нитрата аммония // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2020. Т. 63. № 9. С. 28(36.

- Коновалов Д.Н., Лазарев С.И., Рыжкин В.Ю., Ковалев С.В. и др. Проектирование и расчет электробаромембранного аппарата плоскокамерного типа для разделения промышленных растворов с равной площадью прикатодных и прианодных мембран // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2021. № 5. С. 10-13.

- Абоносимов О.А. Исследование гидродинамической проницаемости обратноосмотических мембран в растворах солей тяжелых металлов // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2016. Т. 1. № 59. С. 187-191.

- Лазарев С.И., Ковалев С.В., Коновалов Д.Н., Луа П. Электрохимические и транспортные характеристики мембранных систем при электронанофильтрационном разделении растворов, содержащих нитрат аммония и сульфат калия // Электрохимия. 2021. Т. 57. № 6. С. 355-376.

- Владипор: сайт ЗАО НТЦ Владипор. URL: www.vladipor.ru/catalog/show

- Dytnersky Y.I., Volcheck K.A., Polyanskaya N.B. Separation of multicomponent solutions using reagent ultrafiltration // Desalination. 1991. V. 81. № 1-3. pp. 273-279.

- Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию. М.: ДеЛи принт, 2007. 208 с.

- Луа П., Лазарев С.И., Ковалева О.А., Ковалев С.В. Электрохимические и кинетические характеристики процесса электромембранного разделения раствора сульфата калия // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2021. Т. 64. № 8. С. 107-114.